はじめに

「起業」とひとことで言っても、そこには様々な道があります。 特に注目を集めている スタートアップ と ベンチャー企業。 この2つの違いを知っていますか?

スタートアップ企業とベンチャー企業について語るとき、これらの違いを正確に把握することは特に中高生や新卒社員にとって重要です。なぜなら、これらは将来のキャリア選択に大きな影響を与えるかもしれません。

スタートアップ。この言葉は今や私たちの生活、特にビジネスの世界で頻繁に耳にするようになりました。アメリカのドラマ「シリコンバレー」や映画「ソーシャル・ネットワーク」、そして韓国の人気ドラマ「スタートアップ」のように、この言葉は新たなビジネスの創造やイノベーションの推進力を描き出すだけでなく、皆様にスタートアップの魅力と可能性を広める役割を果たしています。しかし、「スタートアップ」とは、一体何を指すのでしょうか?

スタートアップ企業は、新しいビジネスを創造し、世界を変える可能性を秘めています。それは時には困難で危険な道のりですが、その中での学びは計り知れないものがあり、同時に大きな報酬と成功の可能性も秘めています。

スタートアップとは、新規事業を立ち上げる企業や個人のことを指します。イノベーションを通じて社会や人々の生活を変革する目的で立ち上げられるミッションドリブンな企業のことを指します。これらの企業は、新しい製品やサービスを通じて未開拓の市場に挑戦し、急速な成長を目指しています。一方、ベンチャー企業は新規事業に挑む企業全般を意味し、既存のビジネスモデルをベースに収益性を追求しつつ成長を目指します。

スタートアップとは、特に社会課題の解決や持続可能なビジネスモデルの構築を目指すインパクトスタートアップなど、社会的インパクトを重視する傾向があります。特定の社会問題を解決するための新たなアイデアや製品、サービスを開発し、それを市場に投入することを目指しています。

例えば、Uberは都市の交通問題を解決するための新しいアイデアを生み出し、それをサービスとして提供しました。これらの企業は、しばしばテクノロジーとイノベーションに大きく依存し、高いリスクを伴いますが、その中での絶え間ない学びと試行錯誤により、同時に大きな成功と成長の可能性も秘めています。

それぞれのスタートアップが取り組む社会課題、用いるテクノロジー、新しい市場へのアプローチは様々で、その結果、スタートアップの定義は広範で多面的なものとなっています。テスラが電動自動車(EV)のイノベーションを推進し、クリーンエネルギーへの移行を目指す一方で、Zoomはリモートコミュニケーションのニーズに応えるプラットフォームを開発しました。映画やドラマがスタートアップのエキサイティングな側面や挑戦する過程を描く一方で、私たちはその複雑さと深み、そしてその中での学びの価値も理解する必要があります。

Netflixで放送された韓国ドラマ「スタートアップ」は、このスタートアップの魅力と挑戦を描き出す優れた例です。このドラマは、起業家マインド、テクノロジー、そして独自のビジョンを持つ若者たちの物語を通じて、スタートアップの世界を生き生きと描いています。視聴者は、彼らの挑戦と成功、そして時には失敗を通じて、スタートアップの世界を垣間見ることができます。そうしたコンテンツからもこのエキサイティングな世界をより深く理解することができます。

それぞれのスタートアップが持つ独自のミッション・ビジョンと成長戦略、そしてその背後にある情熱と創造性、そして日々の学びと葛藤を認識することで、我々はスタートアップの真の意義を捉えることができます。

スタートアップとベンチャーの違いとは?

皆様は「スタートアップ」「ベンチャー」の言葉の意味や違いはご存知でしょうか?

IT企業と一緒? 中小企業との違いは? 聞いたことはあるけれども、それぞれの厳密な定義や違いはイマイチわからないという方も多いかと思います。

今回はスタートアップ・ベンチャー企業の語源から解説して、「ビジネスモデル」「スピード感」「収益性」「EXIT戦略」の観点から違いや共通点について中学生や高校生、ひいてはサラリーマンの方までわかりやすく説明します。また、EXPACTのスタートアップ・ベンチャー企業の支援についてもご紹介いたします。

「スタートアップ」「ベンチャー」その意味とは?

「スタートアップ」と「ベンチャー」は混同されて使われることが多いです。この記事では、スタートアップとベンチャー企業の違いについて説明していきます。

英単語の意味から見ていきましょう。もともと “Startup” には「行動開始、操業開始」という意味があり、アメリカ・シリコンバレーでかつてのGoogle、Apple、facebook、Amazon等の企業を指す言葉として使われ始めました。Steam、スタンド アップ スタート、スタートアップ キャスト、コンパウンドスタートアップ

米国では「スタートアップ」の方が一般的によく使われています。これはテクノロジー、スタートアップスタートアップシリコンバレーの影響が大きいと言われています。「スタートアップ」は、新しいビジネスが市場に新しい製品やサービスを提供し、その過程で急速な成長を遂げることを期待して使われることが多いようです。ヨーロッパでも、「スタートアップ」と「ベンチャー」はどちらも一般的に使われています。「ベンチャー」と「スタートアップ」は、ビジネス界でよく使われる用語ですが、特に日本ではその定義が微妙に違う場合があります。

しかし、これらの定義は国や地域、またはその時代によって微妙に異なることがあります。一部の人々は「ベンチャー」と「スタートアップ」を同義語として使うこともあります。しかし、本質的にはスタートアップはベンチャーであることができますが、ベンチャーが必ずしもスタートアップであるわけではないと考えています。それらの違いを見ていきましょう。

スタートアップとは?

スタートアップとは、イノベーションにより人々の生活や社会を変革するために立ち上げられるミッションドリブンな企業を指します。スタートアップは、社会課題を成長エンジンに転換してミッションドリブンで新しい製品(プロダクト)・サービス・事業を展開するだけでなく、これらを通じて社会に新たな価値を創出することを目的としています。現在市場で提供されていない新しい製品やサービスを提供するか、既存の製品やサービスの大幅なアップデートを提供するケースが多く存在します。スタートアップは、特定の市場においてギャップ(差別化)を提供することによって急速に成長することが可能です。少数の創業メンバーや1人の起業家によって設立され、スタートアップはしばしばベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から資金調達をします。

ミッションドリブンなスタートアップは、企業の存在意義(Purpose)や目的(Mission)、ビジョン(Vision)価値観(Value)を明確にし、組織全体が一貫した方向性を持ちます。

これにより、意思決定や行動が効率的になり、スタートアップ企業が迅速に成長しやすくなります。スタートアップは、今までにない革新的なアイデアから新規ビジネスを創出することで、世の中に大きなインパクトを与えることを目指しています。スタートアップの世界では、素早く優れた決断を下すことは、成功への道を切り開く上で非常に重要です。ビジネスはスピードが求められ、その結果として行動を伴った早急な決断が必要になります。

また、急速なスピードで成長を目指しているため、リスクが高いが成長スピードも早いのが特徴です。

スタートアップは規模が小さく、会社としての歴史が浅いため、従業員間での価値観や目指す方向性がバラバラになりがちです。組織拡大に伴い、経営理念(Mission)が策定されることで、ミッションドリブンな組織が形成されることが多いといえます。逆にスタートアップが成長スピードを早め、多くの人を惹きつけ組織を束ねていくためにはミッションドリブンでなければ成り立たないともいえます。

さらに、ミッションドリブンなスタートアップは、従業員のモチベーションを高める効果もあります。ミッションに共感し、自分の仕事が会社の目的や価値観に貢献していると感じることで、従業員はより一層仕事に打ち込むことができるからです。賛同し合える人とともに、楽しく働ける環境は、高いパフォーマンスを生み出します。

また最近では、インパクトスタートアップという言葉がよく使われるようになっています。インパクトスタートアップ(英:Impact Startup)は、社会的・環境的課題解決に取り組むことを目的としている社会課題解決型のスタートアップ企業であると言えます。インパクトスタートアップは、収益性に加えて社会的なインパクトを重視し、持続可能なビジネスモデルを構築しようとするスタートアップ企業群の総称です。一方、一般的なスタートアップは主にミッションドリブンであることやイノベーションによある社会変革、急成長などを目指していますが、必ずしも社会的・環境的問題にフォーカスしているわけではありません。スタートアップ育成5か年計画にもに社会的起業家(インパクトスタートアップ)として支援の必要性が明記されています。

スタートアップが目指すのは、短期的な成功ではなく、社会的インパクトを持つ革新的な課題解決策を生み出すことです。その過程で、困難に直面することもありますが、そこでの学びがスタートアップの競争力を高め、業界でのプレゼンスを高めることができます。 成功への道のりは決して平坦ではないものの、ビジョンを持ち、仲間と共に強い意志を持って取り組むことで、価値のあるプロダクトを生み出し、更なる高みを目指します。 スタートアップにとって重要なのは、「失敗を恐れず、挑戦し続け、その過程で学び成長していく」ことです。それが、「社会に大きなインパクトをもたらす解決策を創り出す力」に繋がります。

ベンチャーとは?

一方、 “Venture” には「冒険的思惑、投機的」などの意味があり、アメリカ・シリコンバレーで活躍する投資家たちを “Venture Capital” と呼びます。ただし、アメリカではベンチャーキャピタル(VC)の使い方はしていても、日本のように「ベンチャー企業」と呼んだりすることはありません。

*Venture Capital(ベンチャーキャピタル) : 未上場の新興企業に出資して株式を取得し、将来的にその企業が株式を公開(上場)した際に株式を売却し、大きな値上がり益の獲得を目指す投資会社や投資ファンドのこと。一般的な投資会社に比べて、ハイリスク・ハイリターンである。

では、どうして「ベンチャー企業」という使われ方をするようになったのでしょうか。一説によると、元法政大学総長で日本ベンチャー学会特別顧問の清成忠男らが、新規事業に取り組むことを「ベンチャービジネス(VB)」と呼び出したことが起源とされています。

ベンチャーという単語は、「投機的事業」「投資対象の新規開発事業」「リスクを伴う試み」などを意味する英語のベンチャー(venture)からきていると言われています。日本ではベンチャーというと、特に「ベンチャー企業」の意味で、大企業が進出していない領域で、高度な専門性と創意工夫を凝らして新しい事業を起こす、知識集約型の小企業をさすことが一般的です。ここから「ベンチャー」という言葉を本来の英語の意味とは違う、いわゆる和製英語として使っているのです。

(参考 : 三省堂 辞書ウェブ編集部による ことばの壺)

そのためベンチャーは、新規事業を開拓するために起業された企業全般を指す言葉であり、ビジネスモデルは既存のものをベースにしています。ベンチャー企業は、既存のビジネスモデルをベースに収益性を高めたり、スケールを拡大することで売上を増大するような組織です。スタートアップと異なり、堅実に日銭を稼いでいくようなビジネスモデルも含まれ、持続可能な収益を追求しています。

今のところ「スタートアップ」と和製英語の「ベンチャー」は明確に定義が定められているわけではありません。ただ、日本のベンチャー有識者会議によるベンチャー宣言では、「ベンチャー」という言葉を以下のように定義しています。

ベンチャーとは、新しく事業を興す「起業」に加えて、既存の企業であっても新たな事業へ果敢に挑戦することを包含する概念である。ベンチャーは、産業における新成長分野を切り拓く存在であり、雇用とイノベーションを社会にもたらす、経済活力のエンジンである。ベンチャーから次の世代の主要企業が生まれ、新たな経済成長を牽引することが期待されている。

(ベンチャー有識者会議とりまとめより)

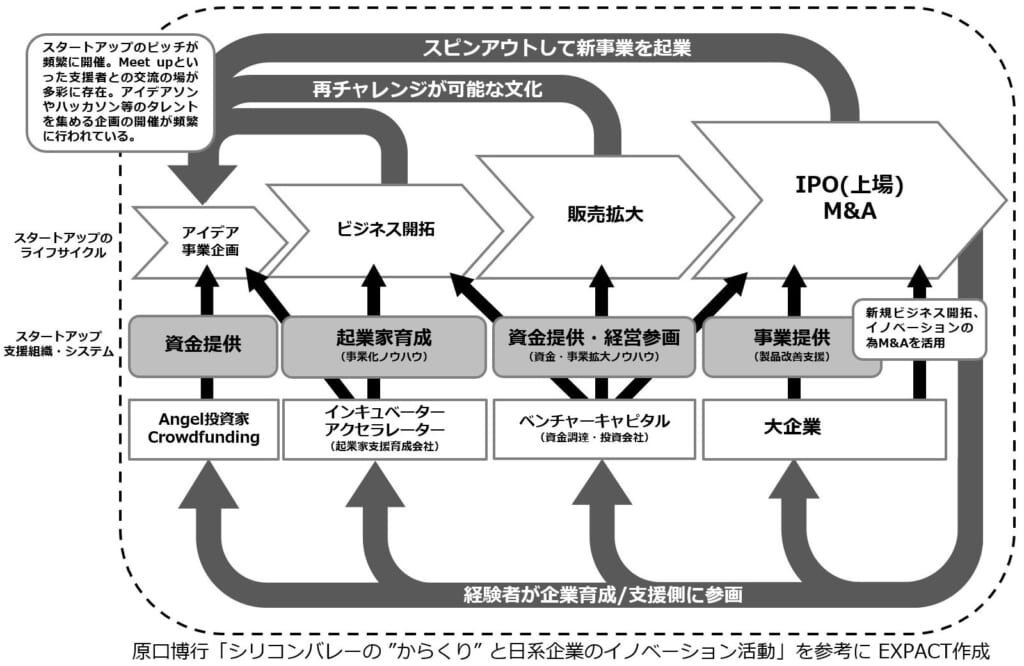

日本では、「ベンチャー」という言葉が浸透してから、IT界隈を中心に「スタートアップ」という言葉も徐々に使われるようになってきました。一般的にベンチャーやスタートアップの多くは資金調達をするケースがほとんどであり、法人格は株式会社を選択するケースがほとんどです。有限会社や合同会社のスタートアップはほとんどないと言っても過言ではないと思います。では、日本ではどのように使い分けをしているのでしょうか。ビジネスモデル、スピード感、収益性、EXIT戦略など4つの観点から、違いや共通点を紹介していきたいと思います。

ビジネスモデル

スタートアップの魅力は、その革新的なビジネスモデルにあります。彼らは、これまで誰も見つけられなかった新たな価値を発見し、新しいニーズや市場を創出することで、イノベーション(社会変革)に果敢に取り組んでいます。未開拓の領域や市場を狙う彼らのアプローチは、新しい可能性を追求することで成長を目指す独特の戦略です。

一方で、ベンチャー企業は、既存のビジネスモデルをベースに、独自の方法で収益性を高める工夫をしており、スケールを拡大することで売上増大を目指しています。これらの企業は、勝ち筋が見えているからこそ堅実なビジネスモデルを構築していると言えます。

この対比から、スタートアップとベンチャー企業は異なる戦略と魅力を持っていることがわかります。スタートアップはイノベーションと革新性にフォーカスし、ベンチャー企業は既存のビジネスモデルを活用して収益性を高めるアプローチを取っているのです。このような違いが、それぞれの企業タイプに独自の魅力を与えています。

スピード感

スタートアップは、短期間でビジネスモデルを成長させることを目的としています。事業のスピード感は、スタートアップ・ベンチャー企業のどちらにとっても非常に重要です。

スタートアップは、トライ&エラーを繰り返し、誰よりも早く正解を見つけ出すことを求められます。スピードが重要な理由は、グローバルな時代において、似たようなビジネスアイディアを持つ人がすぐに現れるからです。

一方、ベンチャー企業は、着実な成長を志向しており、スピードよりも確実性を重視する傾向があります。

スタートアップ企業は、ベンチャー企業のなかでも新しいビジネスモデルを短期間で成長させることを目的とした企業という特徴があります。

事業のスピード感は、スタートアップ・ベンチャー企業のどちらにとっても非常に重要なことです。新たなビジネスの創造に取り組む企業にとって、自社のビジネスの正解というのはこの世のどこにも存在しておらず、その正解は自らの手で0から創り上げていく必要があります。そのため、早く安く失敗を繰り返し、多くのトライ&エラーを蓄積し、誰よりも早く正解を見つけ出すことが求められます。

もし、じっくりと高いクオリティを目指して創り上げたものが正解ではなかったとき、それまでの投資は一瞬で水泡に帰します。グローバルな時代において、似たようなビジネスアイディアを持つ人やすでに実現に向けて動いている人がいるため、スピード感が特に重要です。スタートアップとベンチャー企業では、成長スピードが大きく違います。ベンチャー企業は創業から5〜10年以内で将来的にIPOを目指すイメージがある一方で、スタートアップは創業から3〜7年以内で資金調達をしてIPOを目指す傾向にあります。

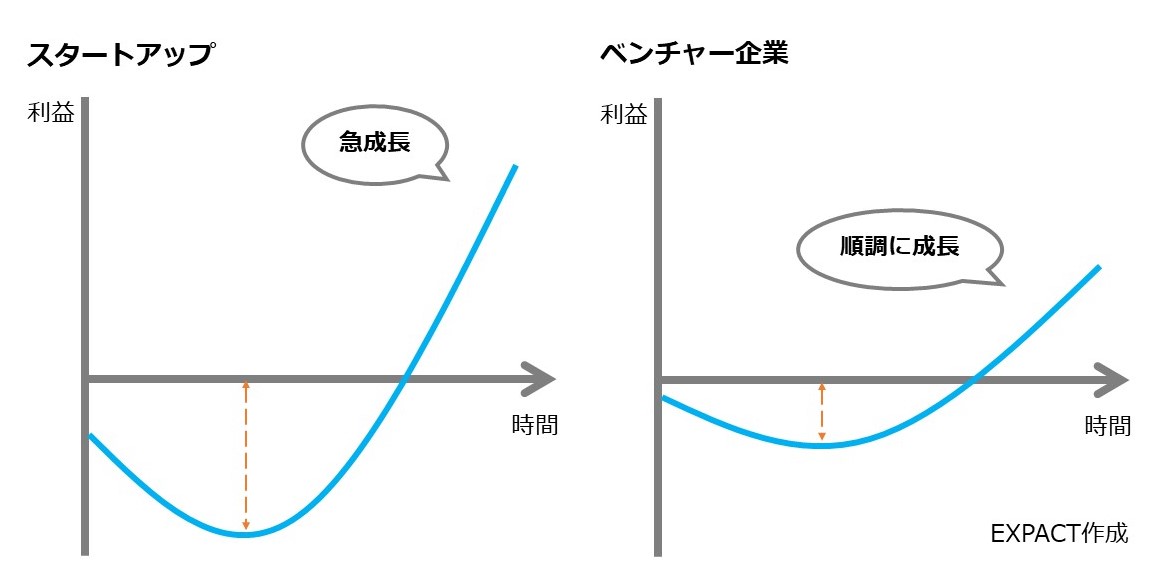

このような違いから、スタートアップはベンチャー企業に比べて、より大きく赤字を掘った後に急成長していくことが分かります。スタートアップは、短期間でビジネスモデルを成長させることを目指し、そのスピード感が成功へのカギとなっています。

スタートアップの成功は、しっかりとしたミッションとビジョンの存在に大きく依存しています。その理由は、これらの明確な方向性がスピードとコミュニケーションコストに直結するからです。

まず、スタートアップのミッションとビジョンは、会社が目指す目標とそれを達成するための道筋を示すものです。これが明確になっていると、組織全体が一致団結して目標達成に向けて進むことができます。

これにより、目標に向かって急速に進行することが可能となり、スタートアップが期待される急成長を実現するためのスピードを確保することができます。

次に、ミッション・ビジョンが明確であれば、コミュニケーションコストを大幅に削減することができます。

スタートアップの成長を妨げる要因の一つは、組織内での認識のずれや混乱です。しかし、ミッションとビジョンがはっきりしていれば、全員が同じ方向を向いて進むことができ、誤解や混乱を防ぐことができます。

これにより、無駄なコミュニケーションコストを省き、より効率的に事業を進めることができます。 また、ユニコーン企業を目指すスタートアップにとって、戦略的な視点を持つことも重要です。ミッションとビジョンが明確であれば、その戦略的な視点を形成し、具現化するのに役立ちます。

収益性

スタートアップは、初期段階では赤字になることも多いですが、将来的に大きな収益を上げる可能性を秘めています。一方、ベンチャー企業は、早期の黒字化を目指しており、安定した収益を追求します。

スタートアップ・ベンチャー企業のどちらも、新たな市場を開拓できれば、爆発的なスピード感で収益をスケールすることが期待できます。ただし、設立から開発・検証段階での道のりは険しく、死の谷(Valley of Death)と呼ばれる赤字期間を乗り越える必要があります。そのため、早期の段階でVCやエンジェル投資家から資金調達できるかが大きな鍵になります。

EXIT戦略

スタートアップは、IPO(株式上場)やM&A(売却)など、明確なEXIT戦略を持っていることが特徴です。投資家からの資金調達を成功させるためには、将来的なリターンの可能性を期待できるEXIT戦略を提示する必要があります。

スタートアップは、明確な事業の節目としてのEXIT戦略を持っている特徴があります。スタートアップの場合、莫大なリソースを投資しても収益は出ないまま、次の運転資金は借入やVCからの出資などの手段で調達、という場合が多いです。そうした資金の出資元に対して、将来的には事業から利益を生み出し、リターンを還元する必要があります。逆に言えば、将来的なリターンの可能性を期待できるEXITまで見据えた戦略があることを証明しなければ、資金を出資してもらうことはできません。そのため、スタートアップは事業成長の明確なビジョンを持ち、その実現に向け果敢にチャレンジすることが重要なのです。

ベンチャー企業(特に地方ベンチャー)は、IPOを目指しているもののEXITできず、黒字化し持続可能な収益を追いかけるケースもあります。中長期的な視点で、創業時から事業拡大や多角化を目指していて、EXITは選択肢の1つではありますが、IPO(上場)するケースは東京のスタートアップに比べて少ないと言えます。

*EXIT戦略:出口戦略。IPO(株式上場)や M&A(売却)をすることで、これまでの投資資金を回収し、利益を生み出すことを指します。

これらの違いを理解することは、未来のキャリア選択において重要な意味を持ちます。スタートアップやベンチャー企業に関心がある中高生は、自分の興味や強み、社会に対する貢献の仕方を考えながら、これらの違いを踏まえてキャリアパスを探求することが必要です。スタートアップやベンチャー企業で働くことは、社会を変える新しいアイデアや技術に携わり、学びと成長の機会を得ることができます。

「スタートアップ」と「ベンチャー企業」の違いとは?中小企業やIT企業との違いは?

今回の記事では、「ビジネスモデル」「スピード感」「収益性」「EXIT戦略」の4点から違いや共通点を見てきました。特徴をまとめると、以下のように定義できます。

「スタートアップ」:ミッションドリブンで急激な成長スピードと明確なEXIT戦略を狙える革新的なビジネスモデルで、イノベーションに挑戦的する企業

「ベンチャー」:早期の黒字化と着実な成長を志向するデジタル技術を活用したビジネスモデルで、中長期的な成長ができる企業

ちなみに、「ベンチャー企業」と中小企業との違いが分かりづらいですが、ベンチャー企業を「ベンチャー企業」たらしめるのは企業規模ではなくその事業内容です。そのため、中小企業のベンチャー企業はたくさんありますが、中小企業=ベンチャー企業であるというわけではありません。

また、「スタートアップ」=IT企業という印象を持たれていた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、スタートアップは特定の業界でなければならないという条件はなく、世の中の様々な分野・業界で立ち上げられたスタートアップ企業が数多く存在しています。ただ、革新的なビジネスモデルである必要があることや、リソースをかけずにスタートできることから、IT企業が多い傾向にあります。

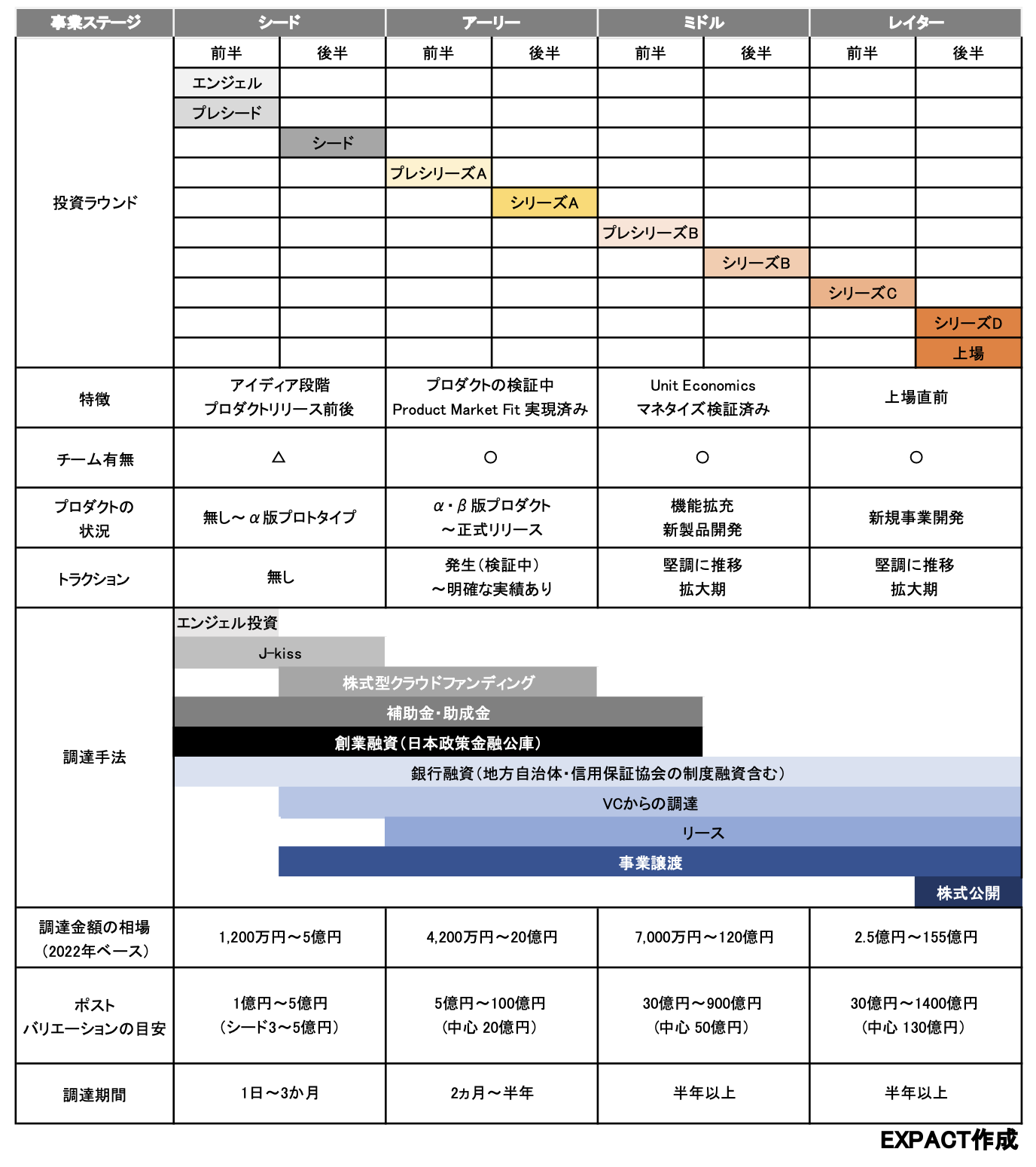

投資ラウンドによる区別

EXPACTでは資金調達のフェーズである投資ラウンドによっても区別をしています。

目安として、創業から3年までで、エンジェルからプレシリーズAの段階で資金調達に成功している企業を「スタートアップ」としています。それ以降を含めたEXIT前の企業を「ベンチャー企業」と便宜上総称しています。なお、5年目以降で資金調達できていない企業や、これから新規事業に挑戦する企業も「ベンチャー企業」に含めることがあります。

スタートアップ企業の抱える課題とは?

スタートアップは、革新性と迅速性を持ち、新しい価値を高速で実現する可能性を秘めています。AI、ドローン、IoTなどの技術発展や、インターネットによるシームレスな世界や技術革新が、アイデアを迅速に社会実装することを容易にしています。しかし、イノベーションを促進し、社会課題を解決するスタートアップは、リソース不足という課題に直面しています。人・モノ・カネが足りず、途中で挫折することが多々あります。

資金や採用面での問題が多くのスタートアップに共通しています。特に地方のスタートアップでは、投資家(VC・エンジェル)との出会いが少なく、資金調達が難しい状況が目立ちます。また、投資家とどのように対話すべきかやプレゼン資料の作成方法などに悩む声も多いです。

こうした現状を受け、そういった現状を受け、EXPACTでは、チャレンジする企業に寄り添い、不足しているリソースを補う形で支援を行っています。

これから伸びるベンチャー/スタートアップは?

2023年、日本のスタートアップシーンは活気に満ちています。各企業が独自の分野で革新的なアプローチを取り、今後の成長が期待されています。以下に、その中でも特に注目すべき企業一覧を紹介します。こうした成長企業の求人もWantedlyなどで是非チェックしてください!

FOODCODE

「美味しい・早い・コスパが良い・ヘルシー」な食事を提供することを目指し、アプリを通じてカスタマイズ可能なカレー「TOKYO MIX CURRY」を提供しているFood Code。アプリ開発から飲食店の運営に必要なシステムの開発、マーケティング、CRMまでを自社で行っています。オンラインベースの新しい飲食モデルを創り上げ、テクノロジーの力による飲食業界の産業革命を目指しています。

ACROVE

EC売り上げの最大化を目指す一気通貫の販売支援を提供し、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aサービスを展開しているACROVE。独自のEC最適化エンジン「ACROVE FORCE」を利用し、データドリブンな意思決定・施策実行を行っています。また、M&Aから売上保証型の提携・EC業務の切り出しまで、複数パターンでのサポートメニューを用意しています。

Jij

数理最適化・量子技術の専門家が集まり、エネルギーバリューチェーン領域を中心に幅広い産業を対象に、グローバルにサービスを提供するディープテック系スタートアップ、Jij。量子アニーリング技術に特化したミドルウェアの開発を行っています。また、富士通、IBM、Microsoftなどとのパートナーシップを通じて、業界を牽引しています。

estie

商業用不動産DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するスタートアップ、estie。データとテクノロジーの力でリアルな世界の未来を実装していきます。そのために、業界、顧客、そして社会との対話を通じた新たな価値の発見が必要不可欠だと考えています。

Spiber

微生物発酵プロセスを用いて植物由来のサステナブルなタンパク質素材「Brewed Protein™」を製造しているSpiber。この素材は、市場からの多様なニーズに対して独自技術でテーラリングを施し、持続可能なウェルビーイングへの貢献を目指しています。

Linkwiz

高速な点群処理技術を持ち、目視・治具検査ロボットを開発しているLinkwiz。これにより、製造業の現場での品質管理や生産効率の向上に貢献しています。

Salowin

美容室をシェアサロン化し、フリーランスの美容師にサービスを提供しているSalowin。これにより、美容師が自分のスキルを活かして自由に働くことが可能になり、美容業界の新たな働き方を提案しています。

ALE

世界初の人工流れ星を創出する宇宙分野のベンチャー企業、ALE。これにより、新たなエンターテイメントの形を提供し、宇宙開発の可能性を広げています。

Medmain

AIによる画像解析を用いた病理診断システムを提供しているMedmain。これにより、医療現場での診断の精度と効率を向上させ、医療の質の向上に貢献しています。これらの企業は、それぞれが独自の分野で革新的なアプローチを取り、今後の成長が期待されています。日本のスタートアップシーンは、これからも新たな挑戦と成長を続けることでしょう。

EXPACTがスタートアップ・ベンチャー支援を行う理由

なぜ、EXPACTはリソース不足に悩むスタートアップ・ベンチャー企業への支援を行っているのか。そこにはEXPACTが掲げる2つのミッションが理由にあります。

「イケてる企業、チャレンジする企業をサポートしたい。」

創業者の髙地は地元静岡県の静岡銀行で勤務した後、デロイトトーマツにてベンチャー企業支援を経験しました。東京都内と異なり静岡県にはまだまだミッション・ビジョンドリブンで仮説検証を行い、シード調達をするような研究開発型スタートアップが少ないのが現状です。結果、極端なスモールビジネスが多くなっているのではないかという課題意識を持っています。優れたビジョンを持ったイケてる企業を、そして、積極的にチャレンジをしている企業を静岡県を含む地方からも排出するための支援を行いたいと強く思っています。

「地方でベンチャー企業の生態系を作りたい。」

東京都と異なる地方スタートアップの生態系を作りたいと考えています。そのためにはユニコーンやIPOまでは目指していないがスモールM&A等でEXITがきちんとできる環境が必要ですし、IPO、M&A、買い戻しなど出口戦略まで見据えたサポートが必要だと考えています。

また、地方のスタートアップ企業は地方特有の地域課題にコミットしている場合が多く、そのような企業を支援するには都内ベンチャーとは異なる視座でのサポートが必要だと考えています。

EXPACTがスタートアップに選ばれる理由

スタートアップ企業が直面するスピード感の重要性を念頭に置くと、様々なリソース不足から内製化が困難である現状が明らかです。そんな中、EXPACTが選ばれる理由は、資金調達から企画、広報、人事に至るまで、各分野のプロフェッショナルが揃って在籍していることです。そして、スタートアップの足りないリソースだけをピンポイントで補えるという要素もあります。企業のニーズや事業フェーズに応じて柔軟かつ誠実な支援を迅速に提供する姿勢が、クライアントから高く評価されています。これにより、EXPACTはスタートアップ企業にとってより一層、信頼できるパートナーとして、その成長を後押しする存在となっていければと考えています。

〈パートナー企業様方からのお声〉

【パートナー企業インタビュー】“一緒に成長”を掲げ企業の業務支援を行うWe Will accounting associates株式会社、事業にかける思いとは

私たちEXPACTは、このようなスタートアップの挑戦を全力でサポートします。ミッションに共感し、皆さんの原体験から情熱をかたむけられるチャレンジに挑み、社会課題解決に繋げるご支援を行います。 社会課題に挑戦するスタートアップを、経済的に開花させる。そして一緒に、社会に大きなインパクトをもたらす。それが私たちEXPACTの役目です!

EXPACTでは、これからもスタートアップ・ベンチャー企業がリスクをとってチャレンジできる世界を目指し、支援を続けてまいります。EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はお問い合わせください。スタートアップ! Windows10 起動 場所 追加

中高生へのメッセージ

これらの違いを理解することは、未来のキャリア選択において重要な意味を持ちます。スタートアップやベンチャー企業に関心がある中高生は、自分の興味や強み、社会に対する貢献の仕方を考えながら、未来の起業家やビジネスリーダーとして、これらの知識を踏まえて、自分のキャリアパスを検討してみましょう。

まとめ

スタートアップとベンチャー企業は、ビジネスモデル、スピード感、収益性、EXIT戦略の4つの観点で違いがあります。

スタートアップは、イノベーションと革新性にフォーカスし、短期間で急成長を目指す企業です。一方、ベンチャー企業は、既存のビジネスモデルを活用して収益性を高めることを目指し、着実な成長を目指す企業です。

これらの違いを理解することで、自分に合ったキャリアパスを見つける手助けとなることでしょう。

参考資料

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC

- https://nawabari.net/blog/startup-venture-differences/

- https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/

イノベーション

ピボット

ベンチャーキャピタル

シードラウンド

エンジェル投資家

IPO(新規株式公開)

アクセラレーター

インキュベーター

シリーズAラウンド

スケーラビリティ

プロダクト・マーケット・フィット

スタートアップエコシステム

フィンテック

ソーシャルインパクト

ブートストラップ

リーンスタートアップ

カスタマーエンゲージメント

ビジネスモデル

グロースハック

ユーザーテスト

MVP(最小限の実行可能製品)

クラウドファンディング

エクイティ

スケールアップ

ディスラプション

デジタルトランスフォーメーション(DX)

スタートアップピッチ

ファイナンシャルモデリング

エグジットストラテジー

プロダクト開発

コンシューマーテック

オープンイノベーション

ディープテック

アジャイル開発

グローバルエクスパンション

ブランドストーリー

キャッシュフロー

カスタマーサクセス

プロダクトライフサイクル

マーケティングオートメーション

リードジェネレーション

カスタマージャーニー

ネットプロモータースコア(NPS)

ダイレクト・トゥ・コンシューマー(D2C)

B2Bスタートアップ

SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)

マーケットバリデーション

チームビルディング

スケーラブルビジネス

フリーミアムモデル

コンバージョン率

ユーザーアクイジション

サステナビリティ

デザインシンキング

プロダクト戦略

カスタマーフィードバック

ビジネスインテリジェンス

リテンション戦略

トラクション

カスタマーディスカバリー

コンペティティブアドバンテージ

リーンキャンバス

バリュープロポジション

チャネル戦略

コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)

マーケティングファネル

ステークホルダー管理

グロースストラテジー

リスクマネジメント

オペレーションズマネジメント

フィードバックループ

パフォーマンスメトリクス

バーンレート

カスタマーロイヤルティ

スケールメリット

ユーザーエクスペリエンス(UX)

データドリブンマーケティング

コミュニティビルディング

ソフトローンチ

ビジネスインキュベーション

エグゼクティブサマリー

ディストリビューション戦略

レベニューモデル

アドバイザリーボード

マルチチャネル戦略

エンドユーザー

ターゲットマーケット

プライシング戦略

競争分析

リファラルプログラム

パートナーシップ戦略

スタートアップカンファレンス

インフルエンサーマーケティング

ピッチデッキ

ハイパーグロース

タイム・トゥ・マーケット

顧客獲得コスト(CAC)

ライフタイムバリュー(LTV)

ビジネスアクセラレーション

suta-toappu

スタートアップカルチャー

これらのキーワードは、スタートアップに関連するさまざまな分野やトピックをカバーしています。