人事制度構築支援

優れたプロダクトがあっても、人的リソース不足で売上が伸びないという問題です。当社は、そうした課題に対して、最適な人材の採用から、離職を抑制するための人事制度構築、企業ブランドの醸成までワンストップで支援を行っています。

近年、日本企業を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。

それに伴って、会社は時代の変化に合わせて経営方針や戦略を変える必要があります。

それと同時に人事制度も見直しを行うことで、組織を変革していかなければ、会社の目指す目標が達成されません。

人事制度は一度作ったら終わりではなく、経営戦略の変更や法改正などへの対応のために定期的にアップデートしていく必要があり、うまく組織が機能するような仕組みづくりを行うことこそが、会社の成長を後押しするキードライバーとなります。

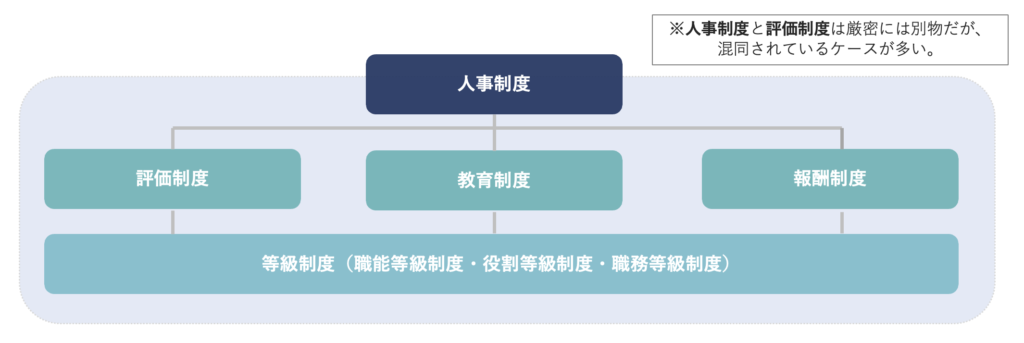

人事制度の要素

人事制度は大きく分けて、4つの要素で構成されています。

「等級制度」

「評価制度」

「教育制度」

「報酬制度」

それぞれが相互に作用し合うことによって人事戦略が効果的に機能します。

たまに、人事制度と聞くと評価制度を思い浮かべる方がいらっしゃいます。

間違いではありませんが、評価制度は「人事制度を構成する要素」の1つです。

評価制度だけでは、経営戦略の達成に資する人事制度の運用を実現することはできません。

いくら成果を上げた社員を人事評価で評価をしても、報酬制度が曖昧で、ブラックボックスの中で

昇給や賞与が決められている状況では、自分は報われていないと感じる社員が出てきます。

また、反対に人事評価の結果が悪かった社員に対して、「成果が出ていなかった」という

ダメ出しをするだけでは、会社の組織力が高まっていきません。

人事評価の結果を踏まえて、具体的にどこか悪かったのか、それは属人的なものなのか

組織的なものなのかをしっかりと分析することが重要です。

そして、組織全体の底上げを図るために、スキルアップのための教育制度の整備も必要です。

このように人事制度は「等級制度」「評価制度」「教育制度」「報酬制度」の4つの要素が

相互に作用するように、全体感をもって整備していかなければいけません。

人事制度を構成する4つの要素

人事制度はそうした4つの要素から構成されていますが、それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。

- 等級制度

等級制度は「評価制度」「教育制度」「報酬制度」の土台となる人事制度の”核”です。

人事制度の基本的な枠組みとして等級を設定し、等級ごとに等級要件を定めます。等級要件は、等級ごとに在籍する社員に対して会社が求める役割や能力を定義します。

等級要件は、昇格降格の判断基準や、人材育成の指針として活用するための重要な要素の一つです。等級制度は設計思想の違いによって3つに区分されます。

「職能等級制度」

「役割等級制度」

「職務等級制度」日本企業は以前から職能等級制度が主流です。しかし、環境変化によって職能等級制度の負の側面が目立ってきたことから、最近は大企業を中心に職能等級制度(ジョブ型人事制度)に移行する企業が増えています。 - 評価制度

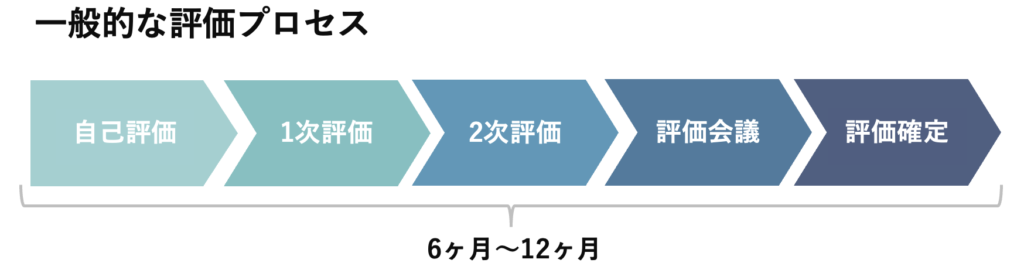

評価制度とは、一定期間における従業員の成果や勤務態度を評価し、ランク付けするための仕組みです。

半期毎あるいは1年ごとのスパンで実施されることが多く、一般的には以下のような流れで評価が行われます。 評価制度を検討する際は、以下のような要素について検討が必要です。

評価制度を検討する際は、以下のような要素について検討が必要です。

・評価要素(成果、コンピテンシー、能力、情意)

・等級や職種別の評価項目

・評価要素や評価項目ごとのウエイト

・評価基準

・評価結果の賞与や昇給への反映方法また、評価制度は適切に運用されなければ意味がありません。

そのために運用ルールもしっかりと整備することも必要です。年間の評価スケジュールや、人事評価および評価面談での注意事項などを運用マニュアルにまとめて、人事評価制度を運用する管理職への評価者教育の実施をおすすめします。 - 報酬制度

報酬制度は、社員の報酬ルールを定めたものです。一般には以下の要素で構成されます。

「基本給」

「諸手当」

「賞与」

「退職金」基本給は等級制度に基づき、等級別に水準を決定します。

通常は、等級ごとに給与の幅(レンジ)と昇給ピッチを設定した賃金表を作成します。最近では、若手人材確保や総額人件費の抑制のために、下位等級の昇給ピッチを高くし、上位等級の昇給ピッチを抑えるような設計が増えてきました。それぞれの会社における課題解決に資する賃金カーブを描くことが重要です。諸手当は職務的要素のもの、生活給的要素のもの、実費弁償的要素のものに分類されます。

・職務的要素のもの(役職手当、営業手当、資格手当など)

・生活給的要素のもの(家族手当、住宅手当、単身赴任手当など)

・実費弁償的要素のもの(通勤手当、寒冷地手当など)以前は、福利厚生の一環として、生活給的な要素の手当が多く支給されている企業が一般的でした。しかし、最近は属人的な手当は廃止し、より職務や成果に基づく手当に原資を配分するようになってきています。賞与や退職金は、支給するかどうかも含めて、会社である程度、裁量をもって設計することができます。

ポイント制などの設計手法はいくつかありますが、その前にそもそも何のために賞与や退職金を社員に支給するのか目的を明確にしなければなりません。賞与や退職金だけに限りませんが、報酬制度は特にしっかりとした目的や意図をもって戦略的に設計することが重要です。 - 教育制度

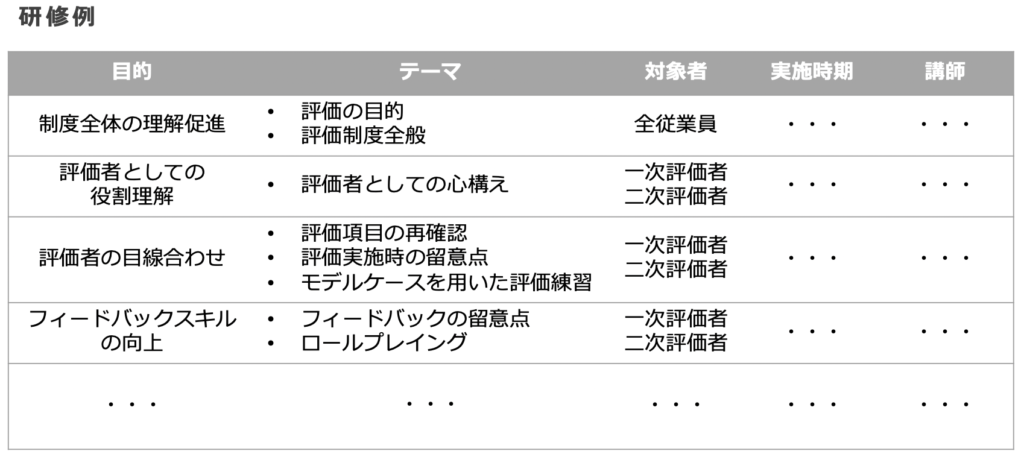

等級制度や評価制度、あるいは報酬制度を作ったら、次にそれらを従業員に周知させなくてはなりません。

また、前述したとおり評価する立場にある管理職には、「部下を正しく評価する能力」を身に付けてもらわなくてはなりません。したがって下記のような研修を企画し、従業員を教育する仕組みを構築する必要があります。 せっかく良い仕組みを作っても、運用体制が整わなくては宝の持ち腐れです。しっかりとした運用をするためには、この教育制度の整備がとても重要になります。

せっかく良い仕組みを作っても、運用体制が整わなくては宝の持ち腐れです。しっかりとした運用をするためには、この教育制度の整備がとても重要になります。

人事制度を作る際の3つのポイント

なるべくスムーズな制度導入を実現するための留意事項として、以下に3つほどポイントを紹介します。

ポイント①:制度の目的を明確にする

人事制度が変わるということは、そこで働く従業員に対してとても大きな影響を与えます。

人間は基本的には変化を嫌う生き物なので、急な制度変更には抵抗を感じる従業員も数多くいることでしょう。

なぜ制度を変えなくてはならないのか?

そうすることでどんなメリットがあるのか?

こうしたことを、経営層からきちんと伝えることが大切です。

また制度設計時には社内プロジェクトとして従業員を巻き込んでいくことが必要だと思います。

ポイント②:透明性・公平性を意識する

人事制度は、特定の誰かにとって有利・不利なものであってはなりません。

例えば「年功序列型」の人事制度は若年層にとって不利な制度であり、モチベーションの低下につながることでしょう。

従業員の成果を正しく評価するためには「透明性・公平性」を徹底的に追求しなくてはなりません。

ポイント③:十分な時間をかける

例えば、他社の成功事例を聞いて、自社導入を決定する経営者がいます。

マネすることが悪いとは思いませんが、十分な検討無しに飛びつくのは得策ではないでしょう。

制度設計の段階で慎重に検討を重ねること。

従業員に向けて丁寧な説明を行う。

本格導入前にテスト導入を実施し、制度の問題点を探すこと。

こうしたことに十分な時間をかけることが重要です。

したがって、人事制度の導入(あるいは見直し)には1~2年程度の年月を要する場合もあります。

まとめ

人事制度を設計することで、個人的経営から組織経営に脱皮することができると思います。

人事制度を成長ドライバーとするためには創業者の言葉や企業文化を明文化し、あるべき社員像を定義する。

加えて適切なインセンティブを設計することで会社の想いやビジョンを実現するために必要なあるべき社員を生み出す仕組みを作っていきましょう。

本記事では、人事制度の全体像および4つの構成要素を中心に触れてきましたが、それぞれの構成要素を検討する際の留意点などについては、あらためて別記事で解説しておりますのでご参考にいただければ幸いです。

近年、採用環境が厳しいなか、従業員の成長が企業成長のカギになるといえるでしょう。

EXPACTでは、企業規模を問わず、従業員がイキイキと働ける会社を作るための制度づくり、そして環境づくりを支援しています。人事制度構築についてもっと詳しい話を聞きたい方は、下記までお気軽にお問合せください。

評価制度を検討する際は、以下のような要素について検討が必要です。

評価制度を検討する際は、以下のような要素について検討が必要です。 せっかく良い仕組みを作っても、運用体制が整わなくては宝の持ち腐れです。しっかりとした運用をするためには、この教育制度の整備がとても重要になります。

せっかく良い仕組みを作っても、運用体制が整わなくては宝の持ち腐れです。しっかりとした運用をするためには、この教育制度の整備がとても重要になります。