はじめに

多様な働き方を尊重し、個々の働く人を大切にするという視点が重要です。それにより、エンゲージメントを向上させ、生産性や労働効率を高めることにもつながります。

エンゲージメントの向上は、働く人が自身のスキルや好奇心をフルに発揮できる環境を整えること、また適切な評価や報酬の仕組みを整えることで実現します。個々の価値観や目標を尊重し、それに合わせた働き方を提案することも大切です。

また、労働力の拡大については、多様な働き手が活躍できる環境を整備することで実現できます。具体的には、テレワークやフレキシブルな働き方を整備し、子育てや介護等で働く時間に制約のある人々も含めた多様な労働力を活用すること、さらには共有値を明確にすることで、新入社員から経験者までが安心して働ける環境を作り出すことが重要です。

そんな働く人一人一人を尊重する風土を整えることで、はたらきやすい環境が実現し、企業も働く人も共に成長できる状況を作ることができます。

はたらきがいとは?

はたらきがいは、人それぞれの価値観や目的によって大きく異なります。自己成長を重視する人、給与や報酬を求める人、同僚との信頼関係やチームワークを重視する人など、その定義は無数にあります。

まさに、その幅広い「はたらきがい」を認めて、個々の価値観に寄り添う環境を作れる企業が、これからの働く人々の求める理想的な職場です。そして、そうした企業は、多様な才能が自分らしく活躍でき、新たな価値を生み出すことができます。

「はたらきがい」を感じるためには、自分自身の役割とその価値を理解し、組織や社会から評価や報酬を得ることも大切です。また、働く人々のいい感じの働き方が、企業の成長や社会に対する貢献につながることを感じることも、はたらきがいを感じる重要な要素と言えます。

それぞれが自分の「はたらきがい」を見つけ、キャリアビジョンを追求することで、一人ひとりが力を発揮し、企業も社会もより充実したものになるでしょう。社会全体がそうした個々の力を活かし、多様性を尊重する文化を作り出すことが、はたらきやすい社会につながると私たちEXPACTも考えています。

イノベーションを生み出す人的資本経営とダイバーシティとは?

現代のビジネス環境は急速に変化し、その中で企業が中長期的な価値向上を実現するための新しい経営戦略が求められています。その一つが「人的資本経営」です。人的資本経営とは、個々の人が持つ能力や知識、スキルを「資本」と捉え、その人的資本に最適な投資を行うことで最適なリターンを生み出す経営のことを指します。

また、この人的資本経営と密接に関連するのが「ダイバーシティ」です。ダイバーシティとは、組織内の個々の人々が持つ異なる知識や経験を活かすことで、組織全体の創造性やイノベーションを促進する考え方です。

企業の価値観や取り組みが急速に変化している現代、株主の利益だけではなく、社会全体との調和を追求することが重要視されるようになりました。この背景には、持続可能な開発目標(SDGs)、ESG(環境、社会、ガバナンス)、Well-beingの取り組み、さらにはImpact評価などの新しい評価基準が影響しています。

このような時代の変化の中で、人的資本経営が極めて注目されるようになったのは、企業の持続的な成長やイノベーションの鍵として、「人」の重要性が再認識されたからです。企業は従業員やチームの能力や意欲、創造性を最大限に引き出すことで、未来を築いていく力を持っています。

いかに経営戦略と人材戦略をつなげばいいのか、これまでの人的資源から人的資本への転換のために具体的にどのような取組みを進めればいいのか、悩まれている企業様も多いのではないでしょうか。

本記事では、こうした政府の動向も踏まえて人的資本経営やダイバーシティを中心に、個人の成長を促進し、企業の人的資本経営を強化するための戦略と実践について考察していきます。具体的には、個人のWell-beingと企業価値の関係、個人の自律と成長を促進する人事制度と組織の変革、現場での人事戦略の実践と課題について深掘りしていきます。また、イノベーション創出を生み出す人的資本経営とダイバーシティの関連性についても詳しく解説します。

そうした外部環境の変化や社会的要請をはじめ、注目が

2022年9月にニューヨーク証券取引所での講演において、岸田総理は日本が解決すべき5つの優先課題について発言しました。特に「人への投資」に多くの時間を割いたことから、これが今後の日本政府の方針に強く影響を与えると考えられます。今後の日本においては、人への投資(人的資本経営)やダイバーシティ&インクルージョンが非常に重要であるとが示されています。

第1に「人への投資」だ。デジタル化・グリーン化は経済を大きく変えた。これから大きな付加価値を生み出す源泉となるのは、有形資産ではなく無形資産。中でも人的資本だ。だから人的資本を重視する社会をつくりあげていく。

まずは労働市場の改革。日本の経済界とも協力し、メンバーシップに基づく年功的な職能給の仕組みを、個々の企業の実情に応じてジョブ型の職務給中心の日本に合ったシステムに見直す。

これにより労働移動を円滑化し、高い賃金を払えば高いスキルの人材が集まり、その結果労働生産性が上がり、さらに高い賃金を払うことができるというサイクルを生み出していく。

そのために労働移動を促しながら就業者のデジタル分野などでのリスキリング(学び直し)支援を大幅に強化する。

日本の未来は女性が経済にもたらす活力にかかっている。「女性活躍」が重要だ。若い世代の意識は明らかに変わってきた。この10年で35歳未満の女性正社員の割合は10%、60万人増えた。この世代の人口が120万人減少したにもかかわらずだ。

我々は女性の活躍を阻む障害を一掃する決意だ。なぜなら、まさに女性が日本経済の中核を担う必要があるからだ。

女性がキャリアと家庭を両立できるようにしなければならない。両方追求できない理由はない。これは出生率低下をくいとめるためにも効果がある。

来年4月にこども家庭庁を立ち上げ、子ども・子育て政策を抜本的に強化していく。これは日本の人口減少の構造的課題の克服を目指した画期的な政策である。

賃金システムの見直し、人への投資、女性活躍。これら人的資本にかかる開示ルールも整備することで、投資家の皆さんにも見える形で取り組みを進め、国際ルールの形成を主導していく。

人的資本経営とダイバーシティ&インク

岸田総理の発言にも見られるように近年、企業の経営戦略の一つとしてダイバーシティ&インク

ダイバーシティは、組織内の個々のメンバーが持つ多様な背景や視点を尊重し、それらを活用することを意味します。エクイティは、すべての人が公平に扱われ、必要なリソースや機会にアクセスできる状態を指します。インクルージョンは、すべての人が組織の一部として受け入れられ、その貢献が評価される状態を指します。

企業経営において、DE&Iは重要な価値観として広く認識されています。経団連の調査からも9割以上の企業がDE&I推進が重要であると認識しています。

具体的な取り組みとしては、女性活躍推進、障がい者雇用の推進、給与の公平性の確保などがあります。また、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や心理的安全性をテーマにしたeラーニングを全従業員向けに実施するなど、DE&I意識・文化の醸成を図る取り組みも行われています。

しかし、DE&Iの本質的な理解や意識改革が進んでいないため、「企業として具体的にどのような取り組みをすればよいのかわからない」といった声もあります。そのため、企業はDE&Iの意味や推進方法を理解し、実際に取り入れるための具体的な取り組みを進める必要があります。なお、DE&Iの取り組みは、企業にとってより高い価値創出につながると考えられています。

これは、従業員それぞれが持つ多様な個性を最大限に活かすことで、新たな視点やアイデアが生まれ、それが組織全体の成長やイノベーション創出に寄与するからです。

ESG経営や非財務情

しかしながら、働き方の多様化や

また、変化に強い企業・組織であることが求められる時代の中で、自走できるチーム・人材の育成を急務に取り組まれる企業も多いのではないでしょうか。

人的資本とは

人的資本(ヒューマン・キャピタル(英: human capital))は、人間が持つ能力(知識や技能)を資本として捉えた経済学(特に教育経済学)の概念です。具体的には、初期の経済学では単に労働力や労働として捉えられていたが、現在では資格や学歴として測定される。

人的資本(ヒューマン・キャピタル)を考える際に用いられる「知識 (knowledge)」という言葉は、非常にユニークな形で説明、定義づけされている。労働力(および生産におけるこれ以外の要素)とは異なり、

「知識」とは、

- 拡大することが可能 (expandable) であり、利用することにより自ら発展していく(self generating with use)。

- 移動可能 (transportable) であり、共有可能 (shareable) であるとされている。(参照:Wikipedia)

人的資本経営(概要)とは?

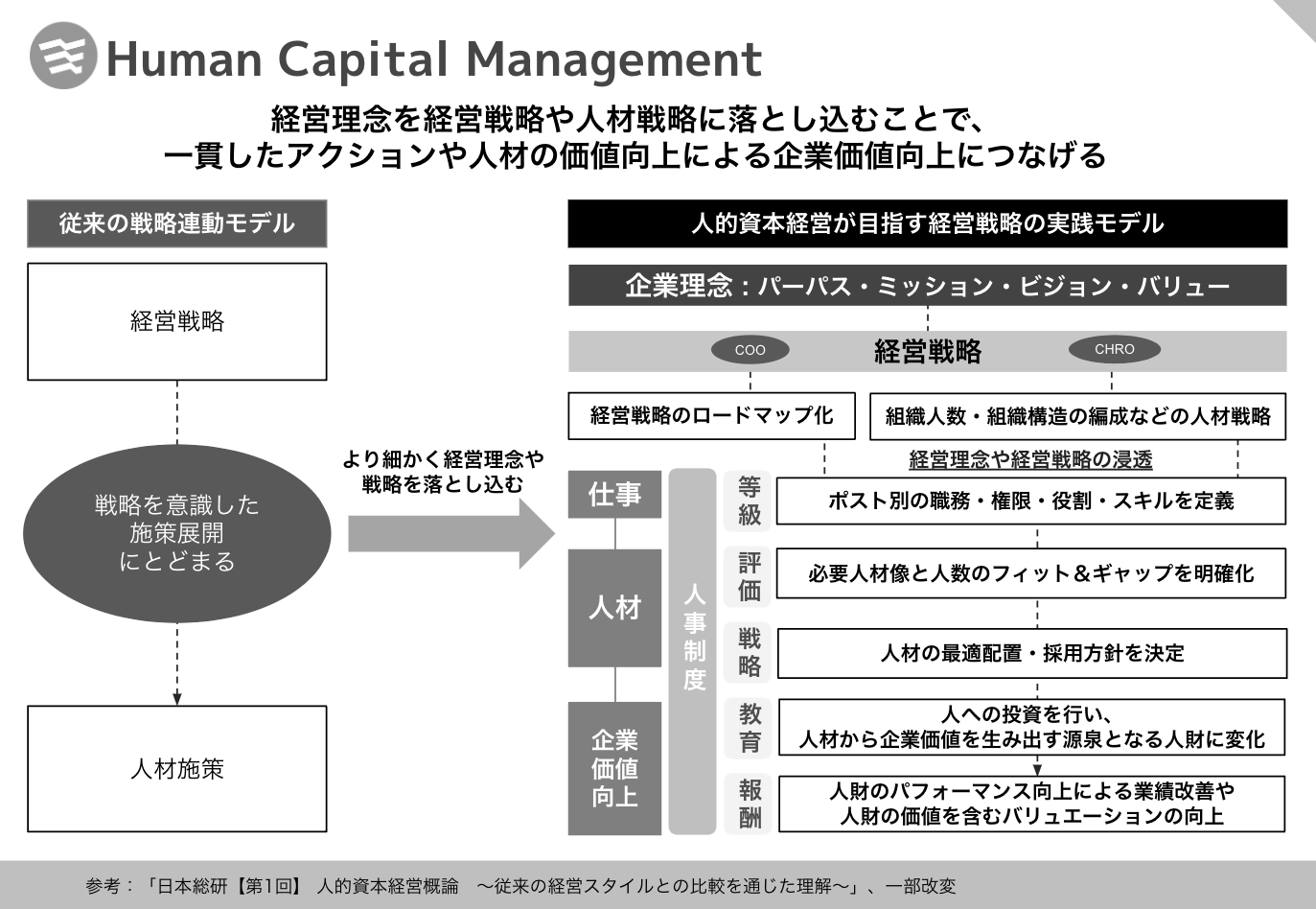

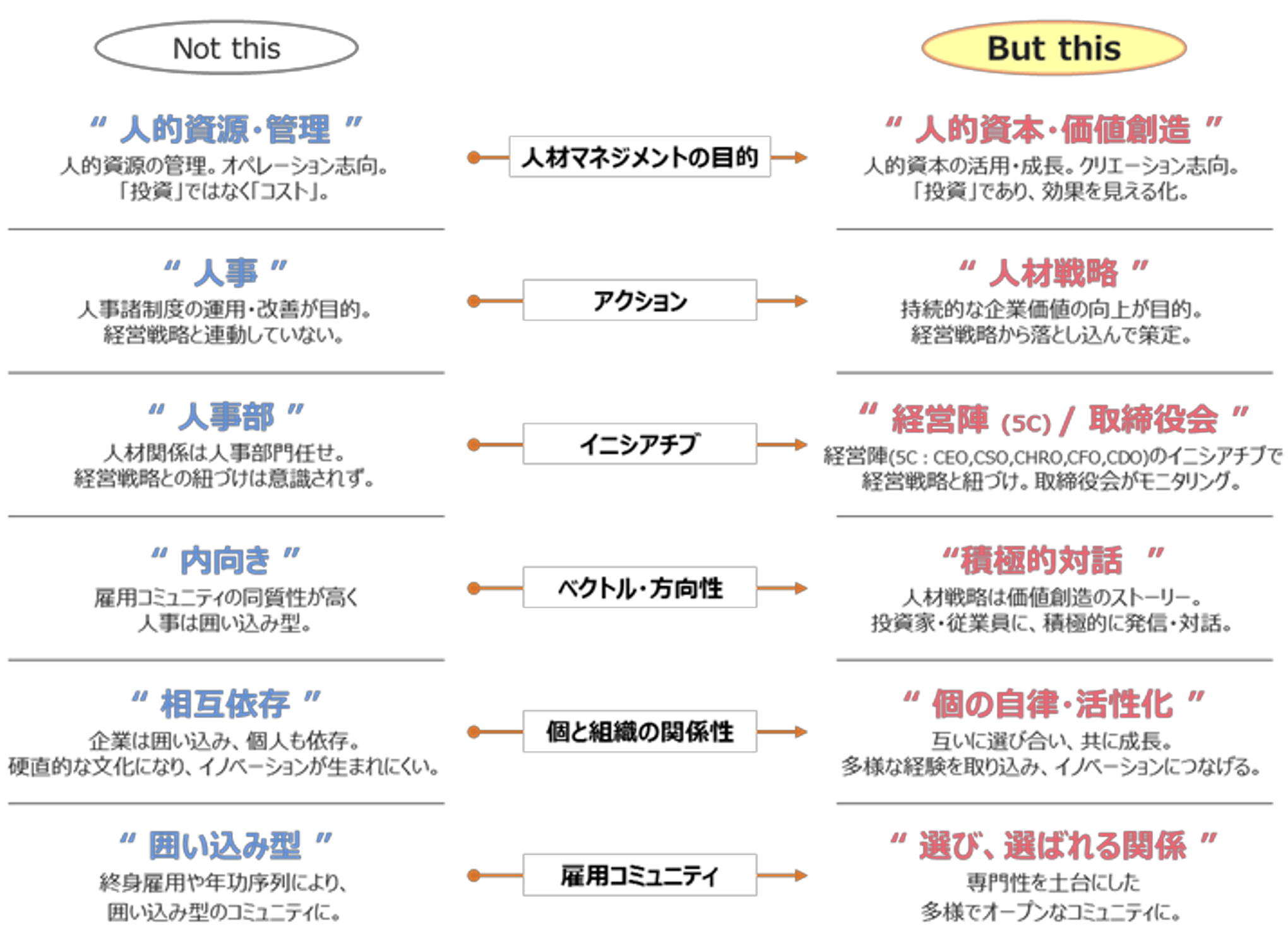

人的資本経営とは、従業員を「資本」と捉えて積極的に投資し、企業価値を高めていく経営手法です。これは、ビジネス環境の急激な変化や働き方の多様化などに対応して、企業が中長期的な価値向上を実現するための新しい経営戦略です。

企業人材を単に「コスト」として捉えるのではなく、「資本」として捉え、積極的に人材教育に資金を投資することで人材の価値向上により企業価値を高めていくと考え方られています。

従来のPLにおいては、従業員はコストとして捉えられるため、従業員への投資が不足し、スキルアップのためのトレーニングなどの投資も削減されることが多かった。そのため、多くの企業にとって人材は「人事部が管理する対象」だったといえます。

一方の人的資本経営では、従業員の労務・教育・キャリア開発などを行うことで、企業価値を高めるための投資を行います。経営管理指標であるPLやBSに加えて人的資本情報が経営指標として用いられる企業経営ともいえます。

そのため経営陣が中心となって人材戦略を立て、事業価値を高めるために「人への投資」を積極的に行うことで、優秀な人材の確保や従業員の成長を通じて事業価値・企業価値を高めると考えられています。また従業員のエンゲージメント向上により、離職率が低下すればリソース不足の解消にも繋がります。

また、女性活躍は、人的資本経営において重要な要素の一つです。日本では、少子高齢化に伴い労働人口(生産年齢人口)の減少が問題視されており、働き手を増やすための施策として、女性の労働力活性化が求められています。

女性活躍推進法が施行されたことで、企業は女性の活用により一層注力するようになりました。また、企業の情報開示においても、女性管理職比率、男性育休取得率、男女間賃金格差など、女性活躍推進に基づいた項目が非常に注目されています。投資家のESG投資への関心度も高まり、企業の人財への取り組みに対する評価が強く影響を与えることが予想されます。

政策的障害の除去も重要であり、新しい資本主義実現会議では、人への投資を主軸に据えた方向性が明らかにされています。労働者のスキルや女性活躍に対する取り組みが、企業価値向上に大きく寄与すると考えられています。以上から、人的資本経営において女性活躍は非常に重要な要素であり、企業は女性の才能やスキルを最大限に活用することで、経営効果や企業価値の向上につながると考えられています。

また人的資本経営は、上場企業だけでなく、スタートアップや中小企業も実践すべき経営手法と考えています。人的資本経営は、従業員の知識や能力を資本として捉え、その価値を最大限に引き出し、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。経済産業省の中小企業庁が公表している「中小企業白書2022」では、87%もの企業が重視する経営課題を「人材」であると回答しています。そこからも中小企業にとって人的資本経営が重要であることが読み解けます。中小企業においても、人的資本経営やエクイティファイナンスを取り入れることで、持続的な企業価値の向上が期待できます。

人的資本経営における日本企業の取り組み状況とは?

経済産業省が、2020年1月から開催した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」では、企業の競争力の源泉が人材となっている中、人材の「材」は「財」であるという認識の下、持続的な企業価値の向上と「人的資本(Human Capital)」について議論を行い、9月に「人材版伊藤レポート」と題した報告書を公表されています。

国内でも、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、人的資本に関する記載が盛り込まれている。

例えば、

・企業の中核人材における多様性の確保に向けて、管理職における多様性の確保(女性・外国人・中途採用者の登用)についての考え方と測定可能な自主目標を設定すべきであること

・中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきであること

・サステナビリティを巡る課題への取組として、人的資本等への投資等について、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきであること 等が追記されている。

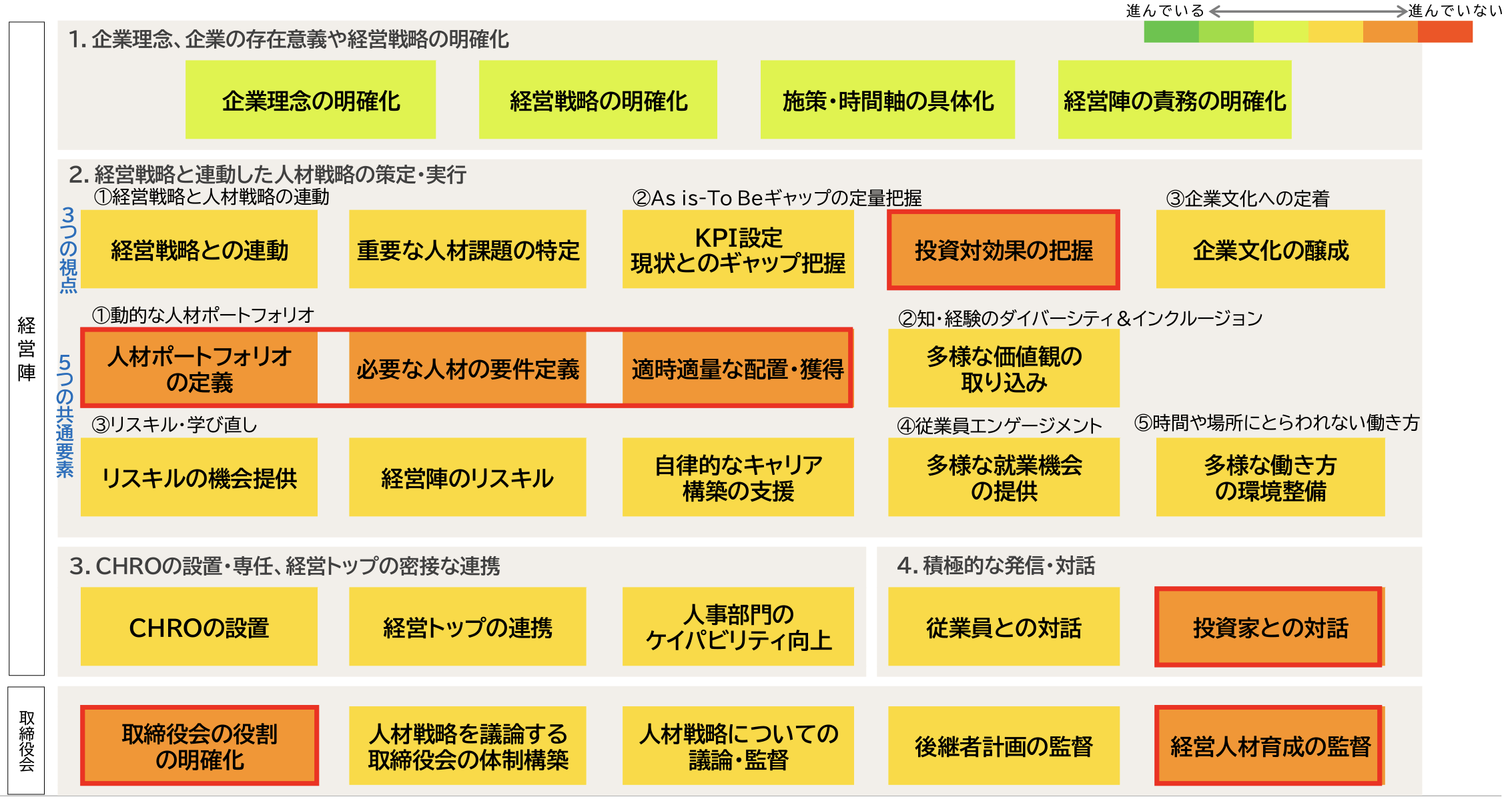

また経済産業省がまとめた人的資本経営に関する調査 集計結果により上場企業の取り組み状況についても調査が進んでいる。経済産業省が実施した「人的資本経営に関する調査」では、特に「動的な人材ポートフォリオ」に関する進捗が、平均で3(6点満点中)を下回る等、まだ取組に着手することができていない企業も多いことが分かります。

「企業理念・存在意義・経営戦略の明確化」と比べ、人的資本経営の具体的な取組は進んでいない。特に、オレンジ色の「投資対効果の把握」、「動的な人材ポートフォリオ」、「投資家との対話」、「取締役会の役割の明確化」、「経営人材育成の監督」の進捗が遅れているといえます。

日本企業の多くは、新型コロナウイルス感染症への対応の中、働き方を含めた人材戦略の在り方が改めて問われています。

日本企業の多くは、新型コロナウイルス感染症への対応の中、働き方を含めた人材戦略の在り方が改めて問われています。

こうした変化の中で、企業は様々な経営上の課題に直面しているが、これらの課題は、人材面での課題と表裏一体であり、スピーディーな対応が不可欠です。

このため、各社がそれぞれ企業理念や存在意義(パーパス)まで立ち戻り、持続的な企業価値の向上に向け、人材戦略を変革させる必要がある。変化が激しい時代には、これまでの成功体験に囚われることなく、企業も個人も、変化に柔軟に対応し、想定外のショックへの強靱性(レジリエンス)を高めていく変革力が求められています。

人的資本経営において必要な具体的なアクションとは?

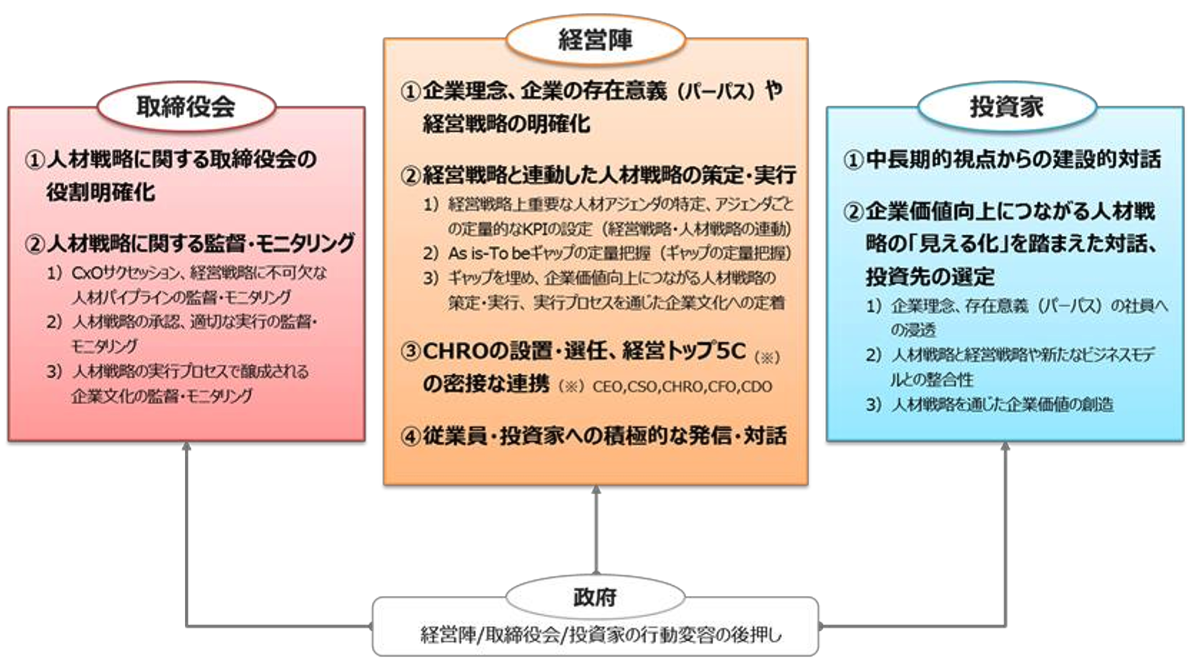

人的資本経営に向けた人材戦略の変革に当たっては、経営陣によるイニシアティブ、取締役会によるガバナンス、企業と投資家との対話の強化が重要です。

・経営陣においては、企業理念や存在意義(パーパス)、経営戦略を明確化した上で、経営戦略と連動した人材戦略を策定・実行すべきである。その実行に当たっては、CHRO(Chief Human Resource Officer)の役割が重要であると同時に、経営トップ5C(CEO、CSO(Chief Strategy Officer)CHRO、CFO、CDO(Chief Digital Officer))の連携が重要となります。

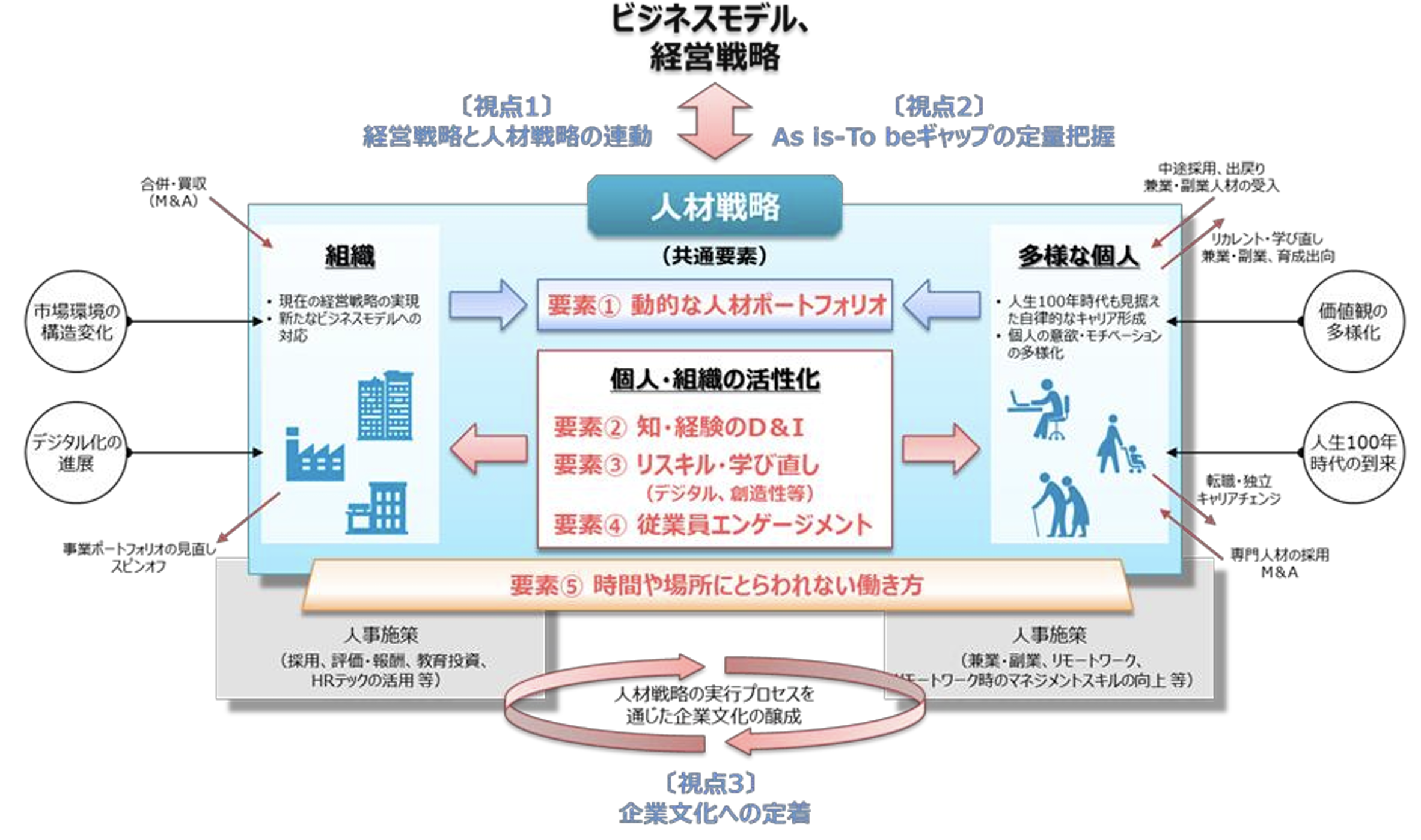

経営陣が主導して策定・実行する、経営戦略と連動した人材戦略について、3つの視点(Perspectives)と5つの共通要素(Common Factors)を定める必要があります。

人材戦略は、産業や業種により異なるものの、俯瞰してみると、3つの視点が存在する。

①「経営戦略と連動しているか」

②「目指すべきビジネスモデルや経営戦略と現時点での人材や人材戦略との間のギャップを把握できているか」

③「人材戦略が実行されるプロセスの中で、組織や個人の行動変容を促し、企業文化として定着しているか」

という点です。

また人材戦略の具体的な内容について、5つの共通要素が抽出されています。

①目指すべきビジネスモデルや経営戦略の実現に向けて、多様な個人が活躍する人材ポートフォリオを構築できているか(「動的な人材ポートフォリオ」)

②個々人の多様性が、対話やイノベーション、事業のアウトプット・アウトカムにつながる環境にあるのか(「知・経験のダイバーシティ&インクルージョン)

③目指すべき将来と現在との間のスキルギャップを埋めていく(リスキル・学び直し)

④多様な個人が主体的、意欲的に取り組めているか(社員エンゲージメント)

⑤「時間や場所にとらわれない働き方」

企業においては、こうした共通の要素に加え、自社の経営戦略上重要な人材アジェンダについて、経営戦略とのつながりを意識しながら、具体戦略・アクション・KPIを考えることが有効です。

人的資本経営を実践する企業とは?

ソニーグループ株式会社

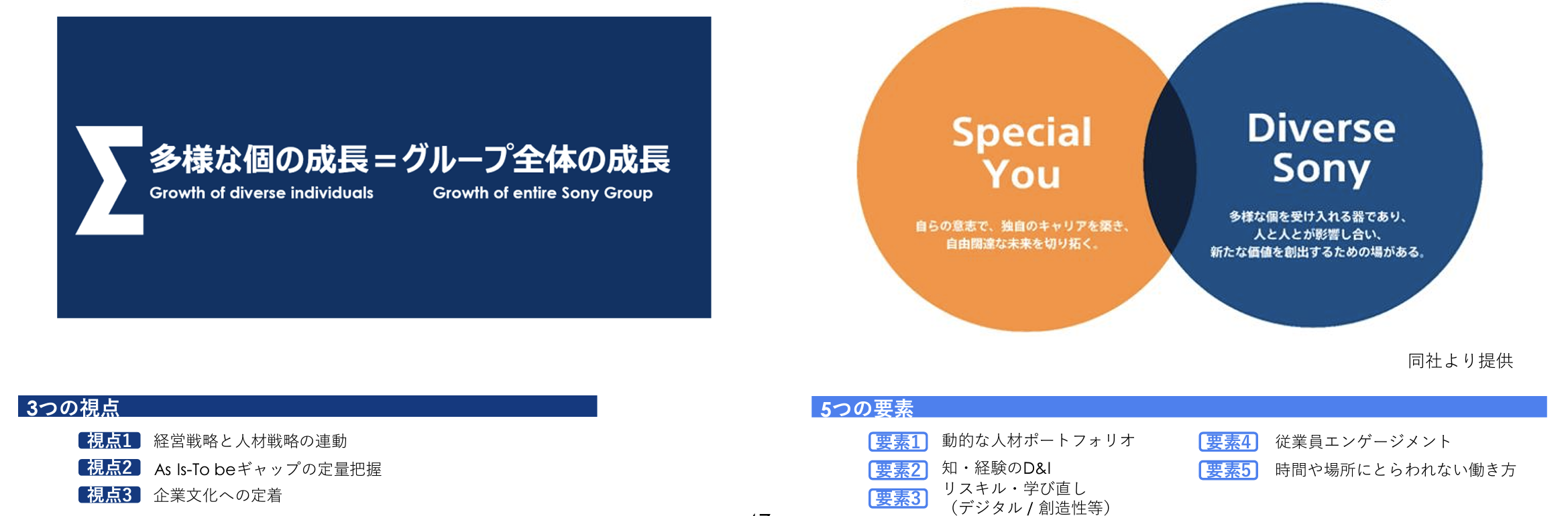

同社における人的資本経営実現のポイント

①事業・地域の多様性を踏まえ、グループ全体の成長には、個の多様性が不可欠と認識し、多様性が最大限に活かされるよう、体系的な人事戦略を構築・実行している。

②グループの成長を駆動する多様な事業が、それぞれの事業特性や課題に応じて迅速に人事運営を行えるよう、グループ各社の人事上の責任を各社CHROに委任している。

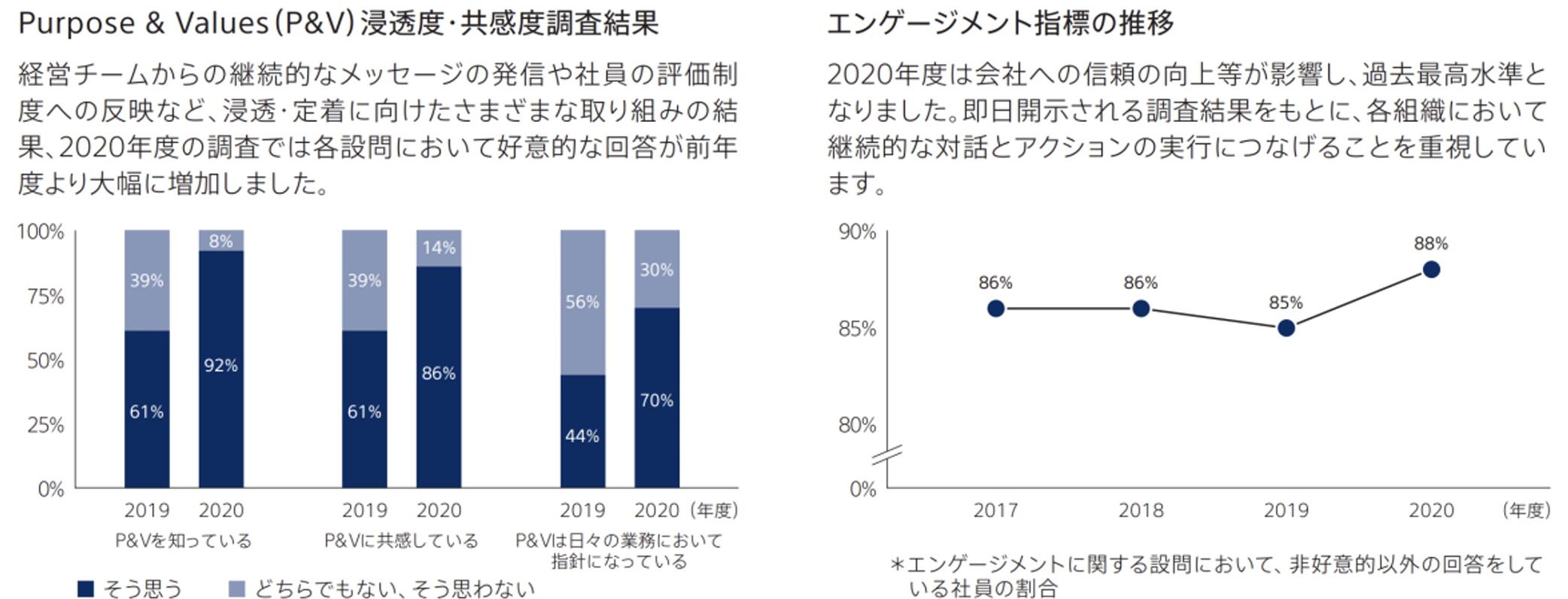

③併せてグループ経営に必要な「求心力」を求めてパーパスを定義した。経営陣自身がその発信・浸透にコミットし、エンゲージメント指標の改善を経営陣報酬にも反映している。 多様な個を軸とした人事戦略の実行

多様な個を軸とした人事戦略の実行

Special You, Diverse Sonyを人事フィロソフィーとし、

多様な個(人・事業)の成長の総和を、グループ全体の成長と認識

「個を求む」「個を伸ばす」「個を活かす」の3つの軸で人事戦略を体系化している。

- 個を求む:「コース別新卒採用」、上司の許可なく社員が自ら希望の仕事に手を挙げることができる「社内募集制度」等

- 個を伸ばす:ソニーユニバーシティによる次世代リーダー育成、技術戦略コミッティによる優秀な技術者の育成、輩出等

- 個を活かす:新規事業支援による社員のアイデア実現、社員同士の交流スペース等

パーパス浸透・エンゲージメント向上への経営陣のコミットメント

パーパスを通じた経営と社員の対話

「クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす」をパーパスとして定義し、CEO/CHRO自らがパーパスを発信し、対話する機会を創出してきた。

経営陣の業績連動報酬にエンゲージメントスコアを連動

経営陣の業績連動報酬にエンゲージメントスコアを連動

年1回全社員にエンゲージメント調査を実施。経営陣の業績連動報酬KPIに、エンゲージメントスコアの改善度、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、人材育成、新しい働き方(ポストコロナ)などへの取組の成果を含めることで、経営と人事戦略の連動を図っている。

人的資本経営のポイント

ソニーグループの創業時からの理念として、多様な個の成長が全体の成長であるという考え方があります。そのため、グループの各事業においても人事の立場で人事を語るのではなく、経営上の成長戦略の重要な要素の一つとして、経営層には主体的に人事に関するテーマに取り組んでいます。

社員と会社の対等な関係を前提に、双方お互いに選ばれるために、覚悟と緊張感をもって、真剣に向き合うことで、相互の成長を実現してきました。今後、経営チームと各CHROでの連携を一層強化し、社員に更なる成長の機会を提供していきたいと考えています。(安部和志氏/ソニーグループ株式会社執行役専務、人事総務担当)

参照:実践事例集

キャリアオーナーシップ経営とは?

人的資本経営と近い言葉で、キャリアオーナシップ経営という言葉も存在しています。

キャリアオーナーシップとは、個人が自分自身を「キャリア形成の当事者」と認識し、主体的・能動的に働き、生きていくことを考え、人生そのものを形成・構築していくことを指しています。

具体的には、一人ひとりが自己認識とリフレクション(振り返り)を繰り返しながら、能動的にキャリア開発を行っていきます。日本では、これまで企業や組織が個人のキャリアを主導することが多かった現状がありますが、今後は、個人が主体的に考え、自身のキャリア開発に責任を持つ必要があります。

またキャリアオーナーシップ経営は、はたらく個人の力を最大化し、社会の力に変えていくために、企業が組織として新たな個人と組織との関係性を構築・再構築し、新人材戦略の策定と実施を通じて、経営戦略、事業戦略、人材戦略をダイナミックに連携させ、持続的な成長を促していくことを指しています。

企業が従業員のキャリア形成を積極的に支援することで、従業員が自分自身のキャリアを主体的に考え、積極的に行動することで、個人と企業の両方が成長することを目的とした経営手法です。

具体的には、企業が従業員のスキルアップやキャリアアップのための研修や教育制度を整備し、従業員自身が自分のキャリアについて意識し、自己実現を目指すことで、組織としての人材力強化や生産性向上を図ることが狙いとされています。

まとめ

企業価値の源泉が有形資産から無形資産へと移り変わり、無形資産に含まれる企業ブランドやそこで働く人財の価値向上が企業価値向上にそのまま反映されていくというトレンドを理解することができたと思います。企業経営者は、こうした背景を踏まえてパーパス(ミッション)、ビジョンを策定すると共に、経営戦略やKPIにまで落とし込み、それらの実践が報酬体系にまで反映されることで、経営者自身が人的資本経営にコミットしなければなりません。

今後、スタートアップ経営者もこうした動向を意識しながら、人的資本経営の実践こそが企業価値(すなわちバリュエーション)の向上に繋がっていく。また、経営数値以外の取り組みも投資家や大企業からの評価対象に含まれることを意識しながら経営する必要があります。

逆にこうした取り組みが実践できている企業こそが企業価値を向上させ、また上場して以降も個人投資家などのステークホルダーからも信頼される企業となるため、創業からMVVやフェーズにあった人事制度や行動指針を策定するなど必要です。

ぜひ、この記事を参考いただき、自社の経営にも役立てていってください。

EXPACTでは、スタートアップ企業への資金調達を強みとしながら、採用や人事制度構築のお手伝いも行っております。資金調達成功や人事制度構築に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はお問い合わせください。