働き方改革の「有給休暇取得義務化」とは?

有給休暇の取得義務とは何か

取得義務について解説する前に、そもそもの有給休暇の概要について確認していきましょう。有給休暇とは、法律で定められた従業員の権利です。通常、会社を休むと従業員は賃金を受け取ることができませんが、有給休暇の場合には会社から賃金が支払われます。有給休暇は誰にでも付与されるわけではなく、以下の条件を満たした従業員にのみ付与されます。

<有給休暇が付与されるための条件>

- 雇い入れ日から、6ヶ月以上の継続勤務をしていること

- その期間内の全労働日のうち、8割以上出勤していること

勤続年数によって有給休暇の付与日数が異なるので、下表にて確認してください。

| 勤続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

また、パートタイマーなど所定労働日数が少ない従業員は、労働日数に応じて比例的に有給休暇が付与されます。具体的には下表の通りです。

| 雇入れ日から起算した経過勤務期間 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 週所定労働日数 | 週所定労働時間 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年 6ヶ月 以上 |

| 4日 | 169~216時間 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

| 3日 | 212~168時間 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

| 2日 | 73~120時間 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

| 1日 | 48~72時間 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 |

取得義務化の概要

2019年4月より、すべての企業において「取得時季を指定して、基準日から1年以内に5日の有給休暇を従業員に取得させること」が義務化されました。この法改正は、働く方々の心身のリフレッシュを図り、柔軟な働き方を促進することを目的としています。義務化の対象となるのは、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての従業員です(管理監督者や有期雇用者を含む)。

なお時季の指定にあたっては、使用者は従業員の意見を聴取することが求められており、できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるように努めなければなりません。また基準日とは、10日以上の有給休暇が付与された日を指します。

違反した場合の罰則

取得義務に違反した場合、従業員1名につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。つまり、違反者が100名いれば罰金は【30万円×100名=3,000万円】となることもあり得るのです。使用者においては万が一にでも違反することのないように、十分な対策が必要となるでしょう。なお、この罰則はあくまでも使用者に科されるものであり、従業員個人に罰則が科されることはありません。

| 違反内容 | 罰則 |

|---|---|

| 年5日の有給休暇を取得させなかった場合 | 30万円以下の罰金 |

| 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 | 30万円以下の罰金 |

| 労働者の請求する時季に所定の有給休暇を 与えなかった場合(やむを得ない事情がある場合を除く) | 6ヶ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金 |

有給休暇の取得を推進するための具体的なアプローチ

有給休暇は原則として、従業員の希望に沿って取得させなくてはなりません。しかし本人の自由意思に任せてしまうと、「忙しくて休む暇がない」あるいは「うっかり忘れていた」などの理由で取得義務違反になる可能性があります。また繁忙期などに有給休暇を取得する従業員が集中してしまうと、事業の運営に支障をきたす可能性もあり得るでしょう。

こうした事態を避けるためにも、具体的なアプローチとして有給休暇の計画的付与の導入が効果的です。計画的付与は、大きく3パターンに分類されます。

パターン1:企業全体の休業による一斉付与方式

例えば、製造業などで操業をストップさせることが可能であれば、全従業員が同日一斉に有給休暇を取得する方法が効果的です。個別の管理が不要となるため、経営者や人事部にとっては最も簡単な方法だといえます。

一方で、従業員にとっては自分で取得のタイミングを選ぶことができないため、柔軟性に欠けるという点がデメリットです。

パターン2:グループ別の交代制付与方式

企業全体で一斉に休暇をとることが難しいのであれば、従業員をいくつかのグループに割り振って交代で有給休暇をとる方法が考えられます。土日も営業するようなサービス業などで有効な方法といえます。

パターン3:取得計画表による個人別付与方式

パターン1や2が難しいのであれば、残るは個別管理という方法です。誕生日や結婚記念日などの個人的なイベントに充当することができるので、従業員にとってもっとも自由度が高い方法といえます。

デメリットとしてはGWや年末年始に申請が集中することが想定されるため、その時期の人員確保が難しくなる可能性があります。また経営者や人事部にとっては管理上の手間が大きくなる点にも注意が必要です。

なお上記のいずれの方法を選択した場合でも、企業は従業員ごとに有給休暇管理簿を作成して3年間保存しなくてはなりません。これは必ずしも紙帳票でなくてもよく、必要なときにいつでも出力できる状態であればシステム上のデータ管理でも構わないとされています。

労働環境と有給休暇

有給休暇の取得状況

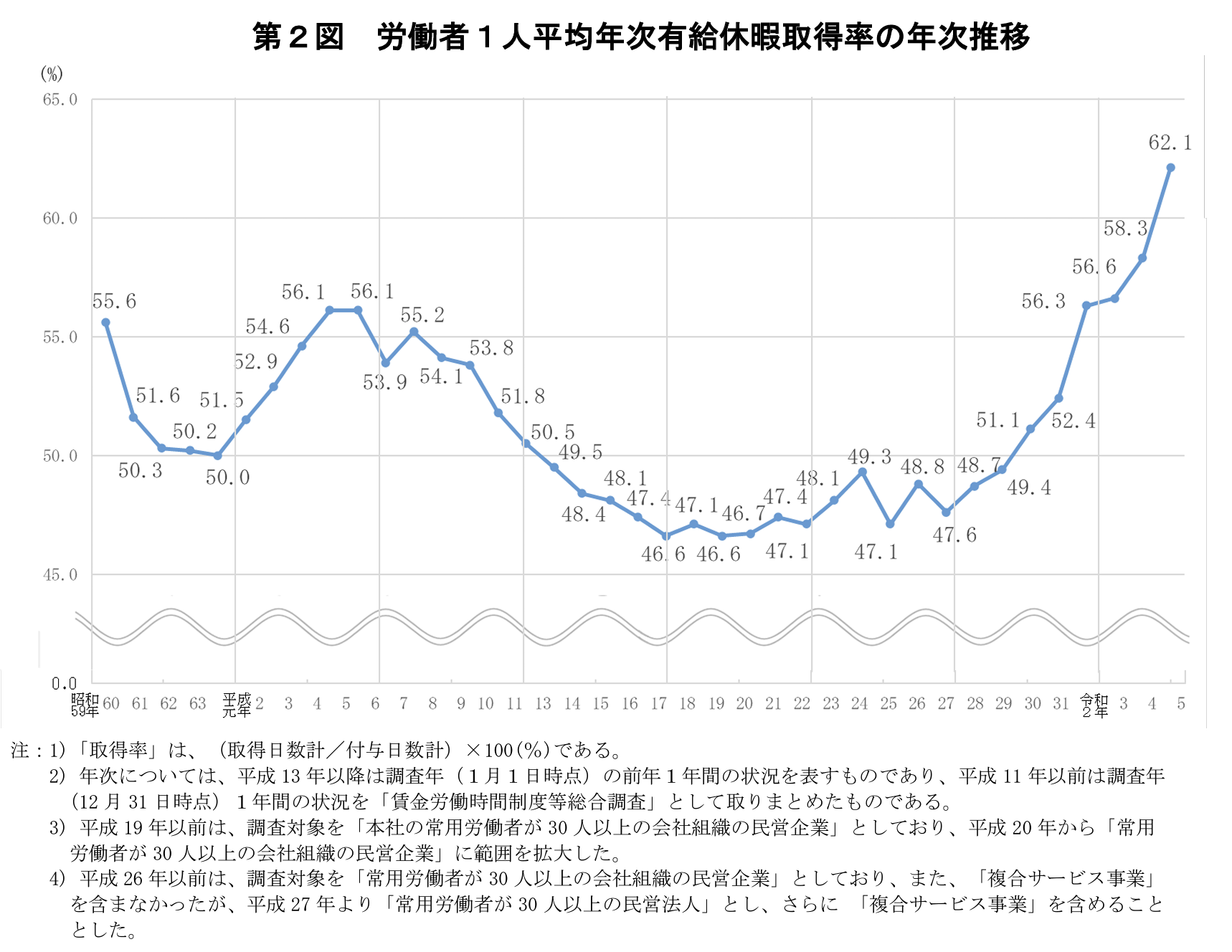

厚生労働省が公開している「令和5年就労条件総合調査の概況」によると、従業員1人あたりの有給休暇平均取得率は62.1%となっており、調査のはじまった1984年以降の最高値を記録しました。特に、ここ数年の取得率の伸びはめざましいものがあり、取得義務化による効果が大きいものと推察されます。

しかし政府の掲げる「2025年までに有給休暇取得率を70%まで引き上げる」という目標に対しては、まだ乖離が大きいのが実情です。

出所:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/dl/gaikyou.pdf

有給休暇を取得しない理由

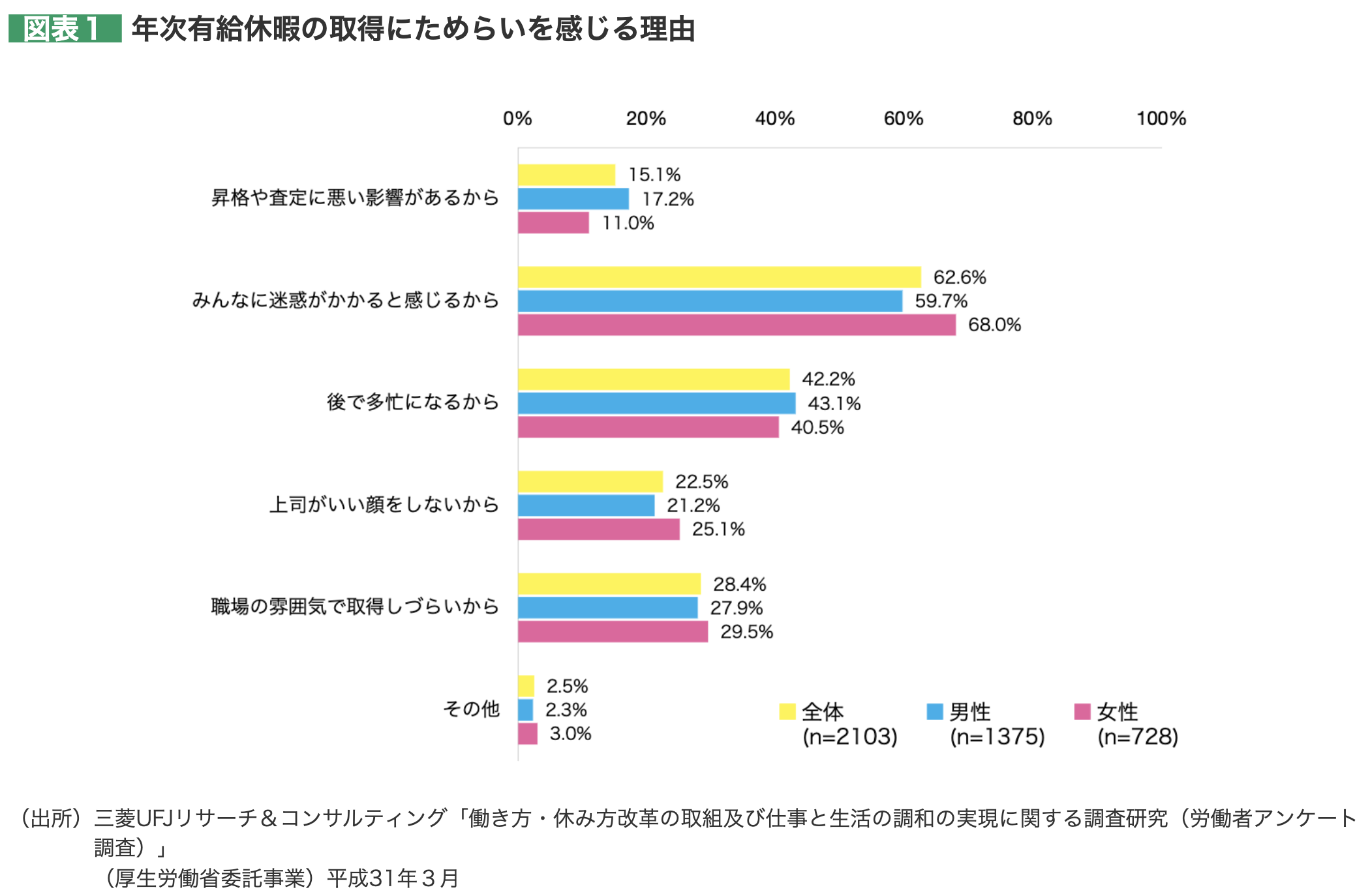

上述のように取得率は増加傾向にあるものの、依然として有給休暇の取得をためらう従業員も少なくありません。働き方・休み方改善ポータルサイトの公開データによると、特に「みんなに迷惑がかかると感じるから」「後で多忙になるから」あるいは「職場の雰囲気で取得しづらいから」という理由が多くあげられています。

また、少数ではありますが「昇格や査定に悪い影響があるから」という理由をあげる人も一定数います。しかし、有給休暇の取得を理由として雇用上不利益な扱いをすることは違法であるため、企業側はこうした対応を絶対にしてはいけません。有給休暇の取得は、あくまでも従業員の権利であることを覚えておきましょう。

出所:働き方・休み方改善ポータルサイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/manual/manual-1.html

従業員が積極的に有給休暇を取得できるようにするためにも、企業には有給休暇をとりやすい風土づくりが求められます。例えば上司が率先して有給休暇の取得をする、会社として独自の休暇奨励日を設定するなどして、従業員が罪悪感をもつことなく休めるような環境をつくることが必要でしょう。

有給休暇のメリット

多くの中小・ベンチャー企業は限られた人員の中で業務をこなしていますので、有給休暇の取得義務化に対してネガティブな印象をもつ経営者もいるかもしれません。しかし、有給休暇をうまく活用することは従業員と企業の双方に数多くのメリットをもたらします。ここでは有給休暇のメリットについて、従業員と企業のそれぞれの視点から確認していきましょう。

従業員にとってのメリット

メリット1:リフレッシュとリラックス

有給休暇は、従業員が仕事から離れてリフレッシュするための機会です。リフレッシュ&リラックスできる時間をとることはストレスの軽減につながり、さらにはメンタル面の安定を保つために効果的といえるでしょう。

メリット2:ワークライフバランスの改善

有給休暇の取得は、家族や趣味、自己成長などのプライベートな時間を確保する手段となります。ワークライフバランスを保つことで生活にメリハリが生まれ、仕事への満足度が高まります。

また育児・介護あるいは自分の病気療養などの事情を抱えている従業員にとっても、有給休暇をとりやすい環境が整うことは働きやすさに直結するとともに、定着率の向上につながります。

メリット3:健康の維持

疲労やストレスが蓄積すると、過労によって体調を崩すリスクや、ケガをしてしまうリスクが高まります。有給休暇を利用して身体を休めることは、長期的な健康維持につながります。

企業にとってのメリット

メリット1:生産性向上

過重労働は集中力の低下によって生産性を落とすだけでなく、注意力の散漫によって事故を誘発することにもつながります。仕事の生産性を高めるためには、従業員がリフレッシュしてストレスを解消することが必要なのです。

メリット2:モチベーション向上

有給休暇を活用することで従業員はワークライフバランスを保つことが可能となり、それは結果としてモチベーションアップにつながります。従業員のモチベーションは生産性の向上や企業の成長に大きく影響するのはもちろんのこと、離職率の低下にもつながります。

メリット3:企業イメージの向上

有給休暇の取得を積極的にサポートする企業は、従業員に対して配慮がある企業として認識されます。このような企業イメージは地域社会や取引先との関係を築いていく上で、プラスに働くことは間違いないでしょう。また就活生や転職希望者が企業選びをする際にも「働きやすさ」を重視する傾向が高まっており、有給休暇の積極的な取得サポートは人材確保にもプラスの影響をもたらすと考えられます。

まとめ

本記事では、有給休暇取得義務の概要、日本国内における取得状況、そして取得によるメリットなどについて紹介してきました。義務を果たすためのアプローチはいくつかありますが、いずれにしてもまずは、従業員の労働状況を可視化しなくてはなりません。正しく現状を把握することが、働き方改革の第一歩となるのです。

Excelやタイムカードで勤怠管理を行っている企業は、従業員ひとり一人の有給休暇取得状況を管理することが大変かもしれません。また万が一にも管理の不行き届きで義務違反者が出てしまった場合、多額の罰金を科されてしまう可能性があります。こうしたリスクを回避するための解決策の1つとし勤怠管理システムの導入が考えられます。EXPACTでは勤怠管理システムの導入支援を行っておりますので、興味のある方はぜひ一度ご相談ください。本記事がみなさんの参考になれば幸いです。