EBITDAとは?~読み方、計算方法、メリット、注意点、EBITとの違いまで徹底解説~

”EBITDA”というワードを、一度は目にされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

”EBITDA”は近年、企業評価の際に用いる指標として注目が高まっています。特に、グローバルに事業展開を行う企業の投資状況を評価したり、業種の異なる企業間の経営成績を評価したりするのに用いられます。

また、事業や企業そのものを売買するM&Aでは、その事業や企業の「本業で稼ぐ力」を測るためによく利用されます。このEBITDAという指標は、企業価値評価(バリュエーション)の手法の1つである「マーケットアプローチ」で活用されます。

また、”EBITDA”と”EBIT”よく似た指標として混同されがちです。

この記事では、”EBITDA”の概要、読み方、計算方法、メリット及び注意点、また”EBIT”との違いについても徹底的に解説します!大企業からスタートアップ・ベンチャー企業まで、経営や財務に関わる方必見です!!

EBITDAとは?読み方は?

”EBITDA”とは”Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”の略で、日本語での読み方は「イービットディーエー、またはイビットダー、イービッタ、エビーダ」など様々な名称で呼ばれています。

直訳すると、「税金(Taxes)」を「差し引く前(Before)」の「利益(Earnings)」に「金利(Interest )」と「減価償却費(Depreciation and Amortization)」を足したもので、「金利支払い前、税金支払い前、減価償却費控除前の利益」です。

ちなみに、”Depreciation”は土地や建物、機械装置などの有形固定資産の減価償却費、”Amortization”はのれんやソフトウェアなどの無形固定資産の償却費のことを指します。

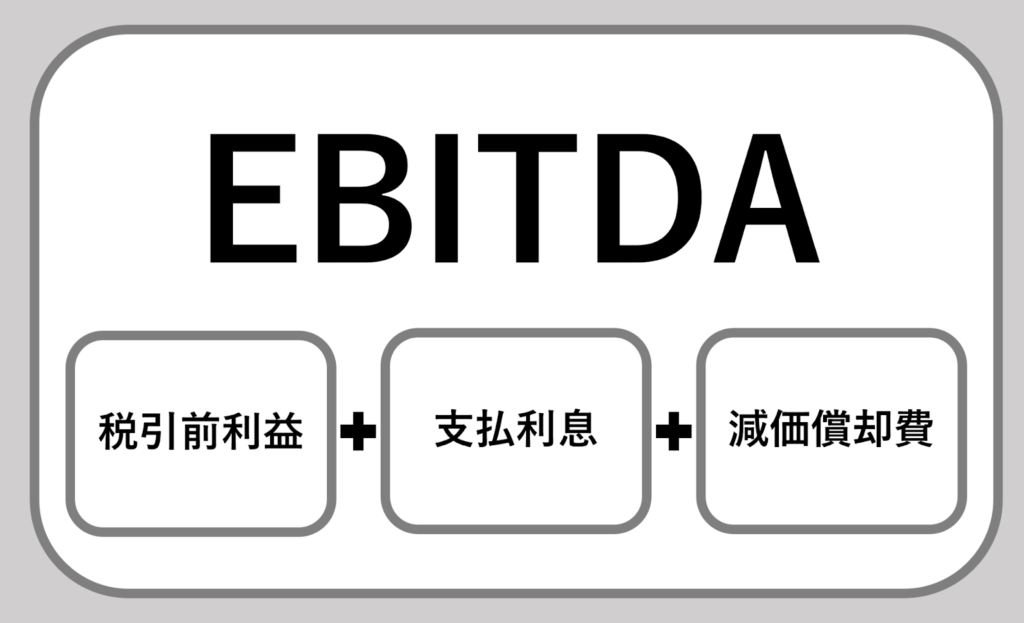

EBITDAは端的に言えば、「本業で稼ぐ力を示す指標」で、税引前利益に支払利息と減価償却費を加えて算出されます。資本構成や税率、減価償却方法による影響を受けないため、企業間の収益比較時に好まれる指標です。

国際的企業の収益力は、国により金利水準や税率、減価償却方法などが異なるため、一概に比較することはできません。その点、”EBITDA”はその違いを最小限に抑えて利益の額を表せることから、グローバル企業、あるいは設備投資が多く減価償却負担の高い企業などの収益力を比較・分析する際に用いられます。

参考:SMBC日興証券

EBITDAの計算方法

EBITDAの計算式は、各企業によって微妙に異なっています。今回は例として、2つの計算式を紹介します。

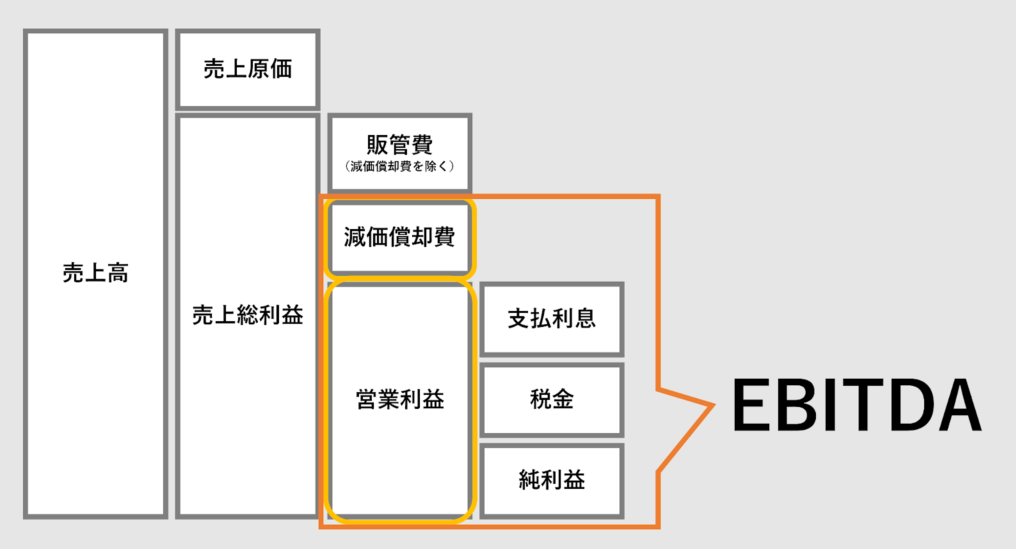

①EBITDA=営業利益+減価償却費

この式が最も一般的な方法として広く知られています。EBITDAの該当部分を図で示すと以下の通りです。

②EBITDA=税引前利益+支払利息+減価償却費

EBITDAの構成要素

ここではEBITDAの各構成要素について説明します。

①税引き前利益

法人税などを控除する前の利益です。税引前利益を用いるのは、国ごとの税率の違いによる利益への影響を抑えるためです。

②支払利息

借入金や社債などに対して支払う利息です。支払利息を足し戻すことによって、各国の金利差による利益への影響を抑えることができます。

③減価償却費

資産の購入費用を耐用年数で割った額です。減価償却費を足し戻すのは、減価償却費はキャッシュ(現金及び現金同等物)の支出を伴わない非資金費用項目のなかでも利益に与える影響が大きいためです。これにより、減価償却方法の変更や各国の会計基準の違いによる利益への影響を抑えられます。

EBITDAのメリット

”EBITDA”のメリットとして、以下の2点が挙げられます。

①減価償却の影響を排除できる

”EBITDA”は短期的な利益の圧迫要因となる減価償却費を含んでいるため、例えば、設備投資額が多くなった年はその分だけ影響を受けてしまうという事態を回避できます。

②資金調達手段に左右されない

EBITDAは金利を足し戻しているため、借入金などの外部からの負債の過多といった資金調達パターンにとらわれない数字を見ることができます。

EBITDAの注意点

一方、”EBITDA”の注意点としては、以下の2点が挙げられます。

①EBITDAの構成要素に考慮が必要

EBITDAの構成に注意を払う必要があります。実際に簡単な数値を式に当てはめて考えてみましょう。

復習になりますが、EBITDAの式は“EBITDA=①税引前利益+②支払利息+③減価償却費”でした。ここで例として、A社とB社のEBITDAを比較してみましょう。

A社は、①税引前利益=1、②支払利息=0、③減価償却費=10であるとします。そうすると、A社の”EBITDA=1 + 0 + 10=11”となります。つまり、EBITDA=11の内訳は、”税引前利益=1 < ③減価償却費=10”となります。

一方B社は、①税引前利益=10、②支払利息=0、③減価償却費=1であるとします。そうすると、B社の”EBITDA=10 + 0 + 1=11”となります。つまり、EBITDA=11の内訳は、”税引前利益= 10 < ③減価償却費=1”となります。

EEBITDAの数値だけを見れば、A社もB社も同じ‟11”です。しかし、EBITDAの内訳として、B社は設備投資よりも営業利益が大きな割合を占めているのに対して、A社は純粋に稼いだ額よりも将来を見越した投資が大部分を占めています。

- A社:EBITDAの構成要素として、税引前利益は1であり、減価償却費が10という点から、A社は設備投資が主要な要素です。

- B社:税引前利益は10であり、減価償却費は1という点から、B社は営業利益が主要な要素です。

まとめると、A社のEBITDAの内訳では、減価償却費が大きな割合を占めており、設備投資が大きいことを示しています。一方、B社は税引前利益が大きな割合を占めており、営業利益が大きいことを示しています。

- A社: 減価償却費が大きく、設備投資が大きい。

- B社: 税引前利益が大きく、営業利益が大きい。

このように、EBITDAの内訳を正しく理解することが重要です。EBITDAを企業評価の指標として用いる際には、EBITDAそのものの数字にとらわれるのではなく、その構成要素にも目を向けることが重要です。

②税金に注意

EBITDAの算出の際に税制や税率の影響を排除できるメリットがあります。しかし裏を返せば、EBITDAには支払税金分が含まれているため、実際の利益はその税金の分だけ小さくなることも念頭に置いておく必要があります。

EBITDAとEBITの違いは?

続いて、”EBITDA”とともによく比較される指標である”EBIT”との違いについて解説します。

”EBIT”とは、”Earnings Before Interest Taxes ”の略で、日本語では「イービット」と呼ばれています。直訳すると、「税金(Taxes)」を「差し引く前(Before)」の「利益(Earnings)」で、「支払金利前税引前利益」です。

計算式は、「EBIT=税引前利益+支払利息-受取利息」です。

”EBITDA”と”EBIT”の違いは、「減価償却費(Depreciation and Amortization)を計算に加えるか否か」にあります。減価償却費が赤字になることは基本的にはないため、EBITDAの数字はEBITと比べて大きくなります。

EBITの特徴は、「借入金の支払利息分を除いて算出される利益である」ということです。起業して間もないスタートアップ・ベンチャー企業であれば、資金調達のための借入金が多くなったり、事業拡大に意欲的な企業であれば、積極的な投資による借入金が多くなったりすることがあります。この場合、借入金の支払利息を加えない利益をみることで、事業自体の経営状況を判断することが可能です。

EBITDAは国際的に企業間の比較を行いたい場合や、設備投資が大きく、減価償却費が結果的に膨らむ大企業や製造業などに有効と言えます。

一方で、EBITは同業間で利益水準を比較したい場合や、借入金が多く、会社として大きな固定資産を持たないことも多いスタートアップ・ベンチャー企業の評価を行う場合などに望ましい指標です。

EBITDAの実践的な活用事例

運用効率の比較:特に減価償却と償却が重要な経費となる業界において、EBITDAは企業間の運用効率を比較する際に特に役立ちます。例えば、HVAC(暖房、換気、エアコン)業界では、サービス車両や特殊装備などの大規模な資本支出により、著しい減価償却費が発生します。EBITDAを使用することで、減価償却費や償却の影響を除外し、収益、売上原価、販売管理費のみに焦点を絞って分析できます。

企業評価:投資家やアナリストは、合併・買収の際にEBITDAを使用して、企業の運用上のパフォーマンスを単純化して評価します。例えば、HVAC業界において、買収を考える起業家は運用上のキャッシュフローに焦点を当てるためにEBITDAを見ますが、小規模ビジネスローンの提供者は日々の運用上の効率に注目してEBITを重視する可能性があります。

債務負担とキャッシュフローの評価:レンダー(貸付者)の重要な役割の一つは、企業がその利息や元本の支払い義務を果たすための十分なキャッシュフローを持っているかどうかを評価することです。このため、クレジットアナリストはEBITDAをキャッシュフローの大まかな代理指標として使用し、最も一般的なレバレッジ比率(ネット債務/EBITDA)やカバレッジ比率(EBITDA/利息)に用いられます。

評価倍数(マルチプル)の作成:EBITDAの最終的な一般的な応用は企業評価です。アナリストは同業他社の企業価値(EV)/EBITDAを使用して、同業他社の相対的な評価ポテンシャルを評価します。アナリストは同業他社の倍数を計算し、その倍数を対象企業のEBITDAに適用して、対象企業の推定評価(再度「企業価値」)を作成します。

業種別のEBITDA比較

業種別のEBITDA比較は、企業の財務健全性とパフォーマンスを理解する上で重要です。以下は、異なる業種のEBITDA倍率の平均値を示した例です。

EBITDAマルチプルが最も高い上位5産業と最も低い下位5産業は、以下の通りです

上位5産業のEBITDAマルチプル

- ソフトウェア – アプリケーション: 25.7倍

- 消費者向け電子製品: 24.32倍

- 金融データ & 株式取引所: 23.19倍

- 半導体: 21.9倍

- ソーラー: 21.03倍

下位5産業のEBITDAマルチプル

- 石炭: 4.61倍

- 石油 & ガス統合: 4.63倍

- 石油 & ガス探査・生産 (E&P): 4.79倍

- 保険 – 再保険: 5.39倍

- 石油 & ガス精製・マーケティング: 5.46倍

参照:https://fullratio.com/ebitda-multiples-by-industry

ソフトウェア – アプリケーション業界が平均EBITDA倍率で最も高い25.7倍、消費者向け電子製品が次いで24.32倍。対照的に、石炭業界は最も低い平均EBITDA倍率4.61倍を記録しています。これらのEBITDA倍率の違いは、企業の財務健全性とパフォーマンスに影響を与える業界固有の要因を理解する上で重要です。

これらのデータから、業種によってEBITDA倍率が大きく異なることが分かります。リスクが高く利益率が低い業種では、EBITDA倍率が低くなる傾向にあります。

EBITDAの限界

EBITDA(利子、税金、減価償却前の利益)は、企業の財務パフォーマンスを測るための一般的な指標ですが、いくつかの重要な限界があります。これらの限界を理解することは、企業評価を行う際に他の指標を考慮する重要性を浮き彫りにします。

EBITDAの限界

非現金項目の排除

EBITDAは減価償却費や償却費を排除します。これらは「非現金項目」と見なされますが、実際には企業が資本支出に必要な費用や成長のための支出を示しています。EBITDAは、債務資本のコストや税金の影響を考慮しないため、企業の収益力を過大評価する可能性があります。

標準化されていない使用法

EBITDAの使用法はGAAP(一般に認められた会計原則)によって正式に定義されていないため、企業はEBITDAの計算法を創造的に変更することができます。これにより、異なる企業や業界でのEBITDAの比較が困難になり、混乱の原因となる可能性があります。

EBITDAマルチプルの定義と用途

EBITDAマルチプルの定義

EBITDAマルチプルは、企業のエンタープライズバリュー(企業価値)をその年間のEBITDA(支払利息、税金、減価償却費を控除する前の利益)と比較する財務比率です。この比率は、企業の価値を決定し、他の類似企業の価値と比較するために使用されます。

投資の可能性の測定

EBITDAマルチプルは、投資家にとって企業価値の正式な尺度を提供し、企業の資本構造、税制、固定資産勘定などの違いを考慮して、特定期間の企業価値をEBITDAと比較します。

EBITDAマルチプルの計算方法

EBITDAの計算

EBITDAの計算式は、前述のとおり「EBITDA = 営業利益+減価償却費 or 税引前利益+支払利息+減価償却費 」です。この式は、税金、利息、減価償却費を考慮してビジネスから生まれるの利益を決定します。

EBITDAマルチプルの計算

EBITDAマルチプルを計算するには、企業価値(エンタープライズバリュー)を年間のEBITDAで割ります。例えば、エンタープライズバリューが1000万ドルで、年間のEBITDAが200万ドルの場合、EBITDAマルチプルは5倍になります(1000万ドル ÷ 200万ドル = 5倍)。

EBITDAマルチプルは、企業の財務的健全性や成長の潜在能力を評価する上で有用な指標です。特に、異なる産業や市場の企業間で比較を行う際に、EBITDAマルチプルは企業価値を正規化するための重要なツールとして機能します。

EBITDAの代替指標

年間定期収入(ARR・MRR)

特にSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)ビジネスにおいて、ARRは顧客からの年間収入を評価・予測するために使用されます。ARRは月額収入(MRR)を12倍にすることで計算され、企業の成長率や顧客の維持・離反に関するより深い洞察を提供します。

総利益

総利益は、サービスの直接コスト(例えばホスティング費用、サードパーティサービス料金など)を差し引いた後の収益を示します。これにより、企業の主要サービスから得られる純粋な収益がわかります。

フリーキャッシュフロー(FCF)

FCFは、運営キャッシュフローから資本支出を差し引いて計算され、EBITDAと異なり、運営を支援し資本資産を維持するための現金支出を考慮します。FCFは、財務健全性と柔軟性を示す強力な指標であり、多くのSaaS評価モデルで考慮されます。

これらの代替指標は、EBITDAだけでは得られない重要な財務情報を提供し、企業の包括的な評価に役立ちます。

EBITDAに関連するいくつかのキーワード

- Operating Income (EBIT): EBITDAは、EBIT(利息及び税引前利益)と関連が深く、両者は企業の運営利益を評価する際に頻繁に比較されます。EBITDAは、企業の運営利益から特定の非現金費用を除外したものです。

- IFRS/GAAP: EBITDAはIFRS(国際財務報告基準)やUS GAAP(米国一般会計原則)によって認識されていない指標であり、これはEBITDAの使用に対する特定の批判的見解につながっています。

- Warren Buffet: 投資家の中には、Warren BuffetのようにEBITDAに懐疑的な見解を持つ人もいます。これは、EBITDAが企業資産の減価償却を考慮していないためです。

- Depreciation & Amortization: 企業が行う長期固定資産の投資に関連する減価償却費や無形資産の償却費は、EBITDAの計算から除外されます。

- Cash Flow: EBITDAは、企業の現金流の代理指標としてよく使用されます。これは、減価償却と償却を加算することにより、現金流を考慮しています。

- Valuation (EV/EBITDA Multiple): 企業価値(EV)とEBITDAの比率は、企業の評価において広く使用されています。この比率は、同業他社や業界全体と比較して、企業が過大評価されているか、適正価格であるか、あるいは過小評価されているかを判断するのに役立ちます。

- Leveraged Buyouts (LBO): EBITDAは、レバレッジド・バイアウト(買収において大量の借入金を使用すること)の際にも使用されます。これは、買収対象企業が通常の運営から生み出す現金の量を示しているためです。

まとめ

EBITDAは、近年世界中で注目が高まってきている財務分析指標です。収益力に関する企業間の考え方の差異を排除し、統一された基準で現金を稼ぎ出す力を測ることができる一方で、利益換算時に気を付けなければならないこともあります。

EBITDAのメリットと注意点、EBITとの違いをしっかりと理解したうえで、企業評価の際に利用されてみてはいかがでしょうか?

EXPACTのM&Aアドバイザリーサービス

EXPACTでは、スタートアップのEXITとしてのM&Aや事業拡大・効率化に伴うM&A、事業承継や事業再生のためのM&Aなどの助言業務を行っており、強みは『機動力』にあります。

大手M&Aアドバイザリーと異なり、少数精鋭のため細やかにアドバイスできる点、親身なご相談を心がけております。静岡の地元企業とのコネクションや東京の最新のスタートアップ・ベンチャー界隈の情報収集を常に行っておりますので、顧客視点で最善のアドバイスを実施させていただきます。

些細なことでも話を聞いてみたいという方はこちらからお問い合わせください。

営業利益

減価償却費

キャッシュフロー

利払前利益

税引前利益

M&A(企業買収)

企業価値

EV/EBITDA倍率

融資

設備投資

利息

法人税

特別損益

営業外損益

経常利益

投資回収

財務分析

企業収益性

キャッシュベース

国際会計基準

収益力比較

資産評価

利益指標

資金調達

経年比較

企業分析

収益性評価

投資判断

財務指標

経営指標

非現金費用

減損会計

キャッシュフローマージン

EBITDAマージン

フリーキャッシュフロー

金融コスト

設備償却

持続可能な成長

株主価値

リスク分析

利益率

利益調整

収益安定性

資産減価償却

戦略的意思決定

税前キャッシュフロー

財務健全性

事業収益性

短期収益性

競争力評価

evitda

イービット

これらのキーワードは、EBITDAの計算方法やその活用方法、企業分析における役割などに関連しています。EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)は、企業の収益性を測るための重要な指標であり、特にM&Aや国際的な企業比較において広く利用されています。EBITDAは、企業の経営効率や収益性を評価する際に、利息、税金、減価償却費などの非現金費用を除外して計算されるため、キャッシュフローの実態をより正確に反映します。企業価値の評価や投資判断、財務分析において、EBITDAを基にした指標や倍率は、収益力の比較や資産評価においても不可欠な要素となっています。