スタートアップ企業のバリュエーションの決め方!マルチプル法とは?

スタートアップの資金調達やM&Aなどの様々な場面で、自社の企業の価値(時価総額 / バリュエーション)を適切に算定し、投資家とコミュニケーションする必要があります。

逆に、バリュエーションの算出根拠を発行体である起業家サイドが心得ていない場合はどうなるでしょうか?スタートアップの企業価値評価方法を知ることは、資金調達を目指す起業家にとって非常に重要となります。

計算ロジックを持っていないがゆえに、投資家(VC/CVC/事業会社)サイドのいいなりの株価になってしまい、交渉力を失ってしまいます。そのため、この計算ロジックを知っているか、否かで資本政策が大きく変わってきたり、また調達する適切なタイミング選びにも影響が出てくると思います。

一般的に企業価値を定量的に算定する方法としては、DCF法があげられます。将来のフリー・キャッシュ・フローやWACCなど、複雑な予測と計算が必要です。しかし、これらの計算手法がスタートアップの資金調達(特にアーリーステージ)にて用いられることはほとんどありません。それは、創業から年数が浅ければ浅いほど、キャッシュフロー自体が出ていない(赤字かつ減価償却もない)ケースがほとんどだからです。

そこで、今回の記事ではバリュエーションの算定に一般的に用いられるマルチプル法について解説します。マルチプル(multiple)とは、英語で「複数の」や「多数の」という意味の単語です。しかし、スタートアップの世界では、主に企業価値評価における「倍率」という意味で使われる単語です。そのため、マルチプル法とは、企業価値を算定するために特定の経営指標の何倍が企業価値にあたるかを計算し、そのマルチプルをスタートアップの経営指標と掛け算することで企業価値(バリュエーション)を簡易的に算定する計算方法のことです。

スタートアップは本来的には、バリュエーションを算定するのが難しい企業群であり、上場企業(成熟企業)を対象とするバリュエーションとは異なる計算アプローチが必要です。スタートアップのバリュエーションの計算では、対象企業の製品・サービスの革新性、ビジネスモデルの優位性・独自性、経営陣や中核人材等のケイパビリティ、マーケットおよび事業計画の成長性などを多面的に分析する必要があります。

特に、アーリーステージで、マイノリティ出資をする事業会社などは、事業会社自身との事業シナジー(たとえば事業会社サイドのユーザーにスタートアップの製品、サービスを低コストでアップセルできるなど)を鑑みて従来のVC的なバリュエーション算定よりも甘め(バリュエーションが高め)に評価されるケースもあります。出資による事業提携や協業に向けた営業戦略なども加味して、事業会社からの出資を受けるのか、あまり色がつかないVCから資金調達するのか、はたまたエンジェルから投資を受けるのかなど常に最適な選択となるように、検討に検討を重ねていきましょう。

そうした背景を踏まえて、スタートアップの資金調達においてはマルチプル法がよく用いられます。まずは基本的な仕組みについて説明します。

マルチプル法の計算方法

マーケット・アプローチの代表格であるマルチプル法(類似上場会社法)は、事業内容などが類似する複数の上場会社を選び、そのマルチプル(PERやPBR、PSR、EV/EBITDAなどの値)を参考にして評価対象企業のマルチプルを推計し、評価対象企業の純利益や純資産、売上高などの各種会計数値にそれを掛け算する方法です。

マルチプル法は、以下のフローで計算を行います。

①評価対象企業に類似した企業(上場企業)を複数選定する。

→この時、スタートアップのバリュエーションは、非公開かつ市場によって決められた株価ではないため類似企業には用いられません。

IRが充実している上場企業の中から類似企業を選定してください。

②類似企業の企業価値が、売上や当期利益、時にはユーザー数などの特定の経営指標(KPI)の何倍になっているか(マルチプル)を計算し、平均値や中央値を求める。

③評価対象企業の特定の経営指標(KPI)に②で求めたマルチプルを乗じる(掛け算する)。

④評価対象企業のスタートアップの企業価値(バリュエーション)を簡易的に計算する。

計算例①

- 類似企業の選定

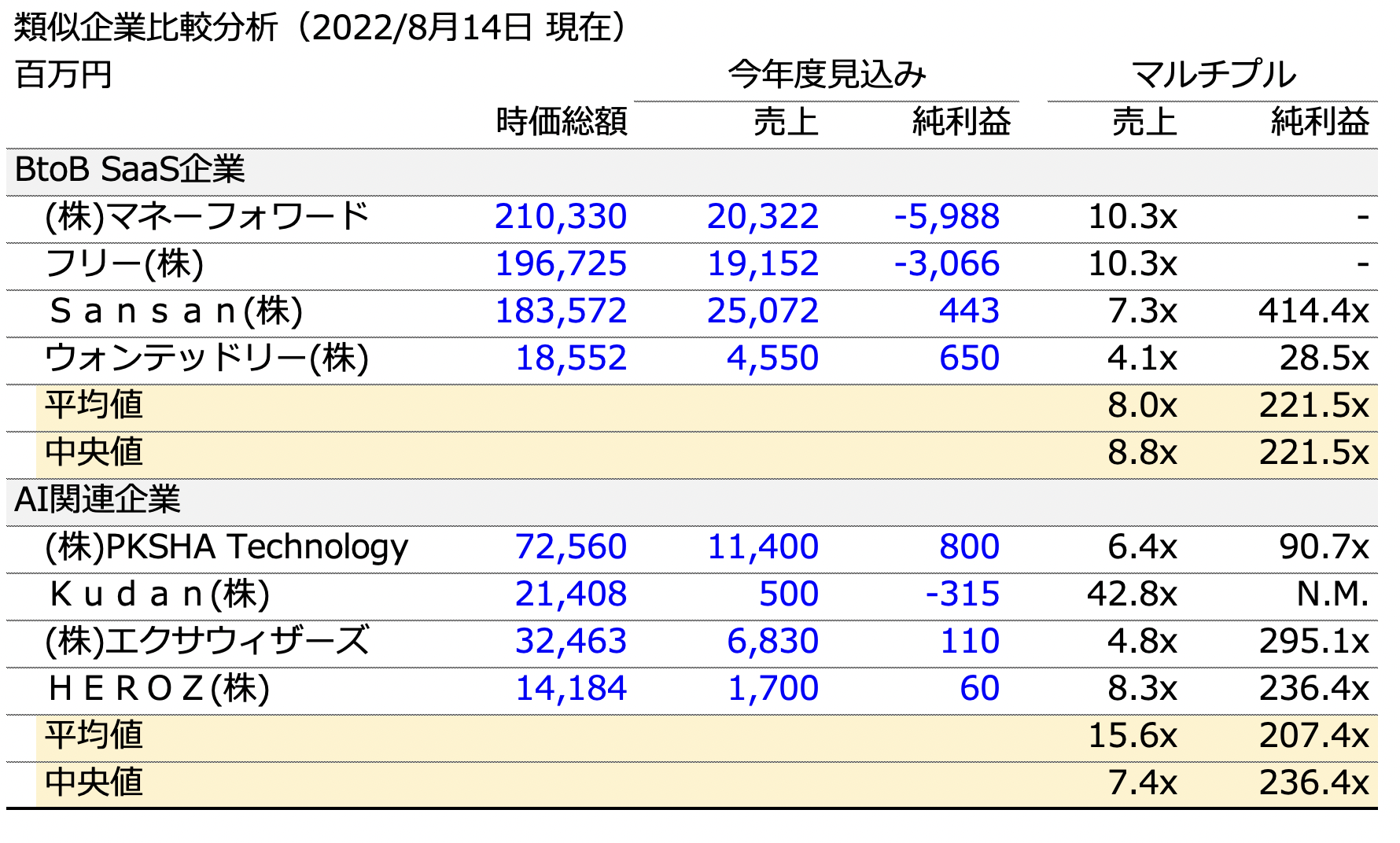

評価対象企業に最も近い事業形態・規模・ビジネスモデルを持つ上場企業を選定します。この例では、「BtoB SaaS企業」と「AI関連企業」に分けています。 - 類似企業のマルチプル計算

各類似企業について、売上高や純利益に対する企業価値(時価総額)の倍率(マルチプル)を計算します。マルチプルを平均または中央値として計算することで、評価対象企業の参考になるマルチプルが得られます。 - 評価対象企業の経営指標を選定

評価対象企業の売上や純利益など、選定したKPI(重要業績指標)に対して、得られたマルチプルを掛け合わせます。 - 企業価値の計算例

たとえば、評価対象企業の売上が10億円で、売上高に対する平均マルチプルが8.0倍の場合、企業価値は以下のように計算されます。

企業価値=売上×マルチプル=10億円×8.0=80億円

計算例②

- BtoB SaaS企業の売上マルチプルの平均値:8.0倍(表のデータを参照)

- 評価対象企業の売上(例):直近MRR1億円にて想定ARR12億円とします。

企業価値=12億円×8.0=96億円

これにより、スタートアップ企業の企業価値を簡易的に算定できます。実際の数値を評価対象企業に合わせて調整することで、より正確なバリュエーションを得ることができます。

Growth Adjusted Multiple

Growth Adjusted Multiple(成長調整後の倍率)企業の成長率を考慮した評価倍率です。通常の評価倍率に成長率を加味することで、高成長企業の将来性をより適切に反映することができます。特に、急成長するテクノロジー企業の評価に有効です。

Growth Adjusted Multiple = 企業価値 / 売上高マルチプル(倍率) ÷ 成長率

=売上高マルチプル×ベロシティ(Velocity)

企業価値(EV)=ARR×Growth Adjusted Multiple

- Growth Adjusted Multipleは、売上高マルチプルにVelocityを掛け合わせて算出します。

- これにより、企業の収益性だけでなく成長性も評価に反映させることができます。

ARR(年間経常収益)は、サブスクリプションビジネスにおける重要な指標です。この数値は、契約による定期的な収益を年換算で示したものであり、事業の安定性と規模を把握する上で重要な役割を果たします。

ARR = 月間経常収益(MRR) × 12ヶ月

LTM(Last Twelve Months:直近12ヶ月)ベースでのARR分析により、最新の事業パフォーマンスを評価することができます。この期間設定は、急成長企業の現在の成長トレンドを正確に捉えるのに適しています。

LTMベースの分析において重要な点

- 直近12ヶ月の実績値を使用し、最新のトレンドを反映

- 成長企業の現状を正確に把握することができる

| 月 | MRR(億円) | MRRの増減(億円) | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 1.00 | N/A | N/A |

| 2月 | 1.20 | +0.20 | 20.00% |

| 3月 | 1.10 | -0.10 | -8.33% |

| 4月 | 0.90 | -0.20 | -18.18% |

| 5月 | 0.95 | +0.05 | 5.56% |

| 6月 | 1.30 | +0.35 | 36.84% |

| 7月 | 1.25 | -0.05 | -3.85% |

| 8月 | 1.15 | -0.10 | -8.00% |

| 9月 | 1.00 | -0.15 | -13.04% |

| 10月 | 1.40 | +0.40 | 40.00% |

| 11月 | 1.50 | +0.10 | 7.14% |

| 12月 | 1.70 | +0.20 | 13.33% |

| LTM ARR | 14.45億円 | +0.70 | +54.97% |

ベロシティは、ARRの成長速度を示す指標として使用されます。高いベロシティは、企業の市場での競争力と事業拡大能力を示唆します。

- MRRの増加合計:

億円 - MRRの減少合計:

億円

SaaS Quick Ratioを用いたVelocity=1.3億円/0.6億円 = 約2.2倍

Growth Adjusted Multiple=売上高マルチプル×Velocity

上場SaaS企業の類似業種売上高マルチプル×10倍と仮定

Growth Adjusted Multiple=10×2.2=22倍

企業価値(EV)= LTM ARR×Growth Adjusted Multiple

= LTM ARR14.45億円×22倍

= 317.9億円

ARRは、特定の期間における企業の経常収益を測定します。この場合、LTM(Last Twelve Months:直近12ヶ月)ベースでのARRは、14.45億円とします。

年間成長率は、1年間のARRの成長率を示しています。これは、各月のMRRの変化率を計算し、その平均を年間成長率に外挿することで計算できます。

各月の変化率 = MRRの増減 / 前月のMRR 平均変化率

= 各月の変化率の平均 年間成長率

| 月 | MRR(億円) | MRRの増減(億円) | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 1.00 | N/A | N/A |

| 2月 | 1.20 | +0.20 | 20.00% |

| 3月 | 1.10 | -0.10 | -8.33% |

| 4月 | 0.90 | -0.20 | -18.18% |

| 5月 | 0.95 | +0.05 | 5.56% |

| 6月 | 1.30 | +0.35 | 36.84% |

| 7月 | 1.25 | -0.05 | -3.85% |

| 8月 | 1.15 | -0.10 | -8.00% |

| 9月 | 1.00 | -0.15 | -13.04% |

| 10月 | 1.40 | +0.40 | 40.00% |

| 11月 | 1.50 | +0.10 | 7.14% |

| 12月 | 1.70 | +0.20 | 13.33% |

| LTM ARR | 14.45億円 | +0.70 | +54.97% |

年間成長率の計算

11ヶ月の変化率の合計を計算し、その平均を取ると:合計:54.97%

平均変化率:54.97% ÷ 11 = 4.997%

したがって、年間成長率は

4.997% × 12 = 59.964 % ≒ 60%

Growth Adjusted Multipleの計算

売上高マルチプル10 × (1 + 0.6) = 16倍

14.45億円×Growth Adjusted Multiple16倍

企業価値(EV)=231.2億円

このような複合的な指標を用いることで、特にハイグロース企業の評価において、より精緻な分析が可能となります。もし計算ミス等がありましたら、お問い合わせよりご連絡ください。

留意点

マルチプル法で、特に注意しなければならいのは、類似企業の選定が最も重要です。

比較対象企業の選定にあたっては、業種だけではなく、企業のビジネスモデルの特徴、成長性など、どういった部分が類似しているかというところをしっかり投資家に向けて、ロジカルに説明する必要があります。

収益構造が大きく異なったり、成長性に違いがあったり、はたまた類似の上場企業が複数事業を手がけており、単純にマルチプルを計算できないケースもあります。比較対象の企業がシンプルなビジネス構造でかつ、ハイバリュエーションの先を選ぶことで、マルチプルが高まり、自社の企業価値を少しでも高めることも可能となります。

比較ターゲットとなる経営指標(KPI)の決定

EBIT

Earnings Before Interests and Taxの略で利払前、税引前利益を意味する。「イービット」と呼ばれる。

EBITDA

Earnings Before Interests,Tax,Depreciation and Amortizationの略で利払前、税引前、償却前利益を意味する。

「イービット・ディーエー」や「イービッダー」などと呼ばれる。

PER

Price Earnings Ratioの略で、株価収益率のこと。

株価/一株当たり利益

上記の経営指標は、アーリーステージでは、マルチプル法の計算にほとんど用いられることがありません。理由は、先にお伝えした通り、アーリーステージ(シリーズA未満、エンジェル〜プレシリーズA)ぐらいまでは、PMFを達成しておらず収支が赤字となるケースがほとんどだからです。

例えばSaaSサービスを提供するスタートアップで顧客獲得にかかる広告費や人件費を除けばLTVベースでユニットエコノミクスが達成されているケースでは、広告費や人件費調整後のPERやEBITDAを用いることがあるかもしれませんが、初期の段階では売上やユーザー数などを用いるケースが多いと思います。特に課金をしておらず売上が立っていないケースなどは、売上もありませんから、想定の顧客単価をかけて想定売上を出すか、ユーザー数をそのまま用いるしかないケースもあると思います。

ユーザー数などを用いる場合は、サービス単価や収益性の違いからマルチプルをそのまま使えないケースもありますので、マルチプルをディスカウントするなどの何らかの調整が必要になってくると思います。

まとめ

スタートアップの企業価値をマルチプル法によって評価しようとする際、将来にわたって急激な成長が見込まれるかつてない事業内容に取り組むスタートアップにとって、類似した事業内容を持つ上場企業を探すことは難しいことが予想されます。そのため、どういった点が似ているかというロジックを自分なりに持って投資家と対話するようにしましょう。

またマルチプル法を適用する場合、単一のマルチプルに頼るのではなく、複数のマルチプルによって企業価値を算出する方が望ましいと考えています。通常の場合、売上高マルチプルとPERマルチプルを計算するケースが多いです。それらが使えない場合は、どういった経営指標をターゲットにするのか、なぜその指標が重要なのかをしっかりと考え抜き、投資家に説明する必要がありますので、注意が必要です。

利益が出ていない段階でPERマルチプルやEBITDAマルチプルを使う場合は、将来計画の蓋然性や妥当性が重要になってきます。

自社にとってどの経営指標を選択し、マルチプルを計算すれば良いか、その結果自社のバリュエーションにどのような影響を与えるかなど試行錯誤して検討する必要があります。

投資ラウンドによって重要な経営指標が変わることもありますが、シード期から一貫して同じ経営指標を追っていくことができれば投資家への説明コストも大幅に削減でき、毎月の投資家コミュニケーションの負担も軽減できるようになりますので、測定がしやすくかつ、最も企業価値にインパクトしそうな経営指標を選択するように心がけましょう。

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、世界的な物価上昇や景気減速、金融引き締めなどによりスタートアップの出口戦略の1つであるIPOは低迷しています。企業価値を評価する際のマルチプル(評価倍率)も大幅に下がっており、SaaS 全盛期の2021年までは、株価売上高倍率(PSR)が20倍程度つけるスタートアップ企業が珍しくなかったが、足元では5倍程度の例が目立っています。

投資家の目線がシビアになっている今だからこそ、しっかりとバリュエーションの目線を自ら語れるように十分マルチプルの概念を理解しておきましょう。

「ストーリー」と「数字」 ──VCから見たバリュエーション思考法(出典:ドーガンベータラボ)

こちらの記事も非常にわかりやすいので事前に一読されるとよいでしょう

終わりに

最後までご覧いただきありがとうございました。今回は、バリュエーションやマルチプルの計算方法について具体的な経営指標や事例を交えてご紹介いたしました。シリーズA の大型資金調達を実現するためにも事前に勉強しておきましょう。

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。PMFを行うために資金調達をする必要がある、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はお問い合わせください。