【2023年・令和5年度】2023年度補正予算が発表!主な補助金の増設、減税、物価対策も

日本政府は2023年11月10日に、総額13兆1992億円の2023年度補正予算案を閣議決定した。この予算案は、物価高対策や国内投資の促進を目的としており、半導体支援策にも2兆円が割り当てられている。2023年11月24日に2023年度の補正予算案が、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の賛成多数により衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。

経済対策の裏付けとなる2023年度 補正予算案の参議院での審議は27日から始まり、29日昼の参院予算委員会で、自民、公明、日本維新の会、国民民主各党の賛成多数で可決された。立憲民主、共産両党は反対した。同日中に参院本会議で自民、公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。

維新は25年国際博覧会(大阪・関西万博)の関連予算が盛り込まれたことを評価し、賛成。国民民主はガソリン税の一部を減税する「トリガー条項」の凍結解除の実現を訴えて賛成した。

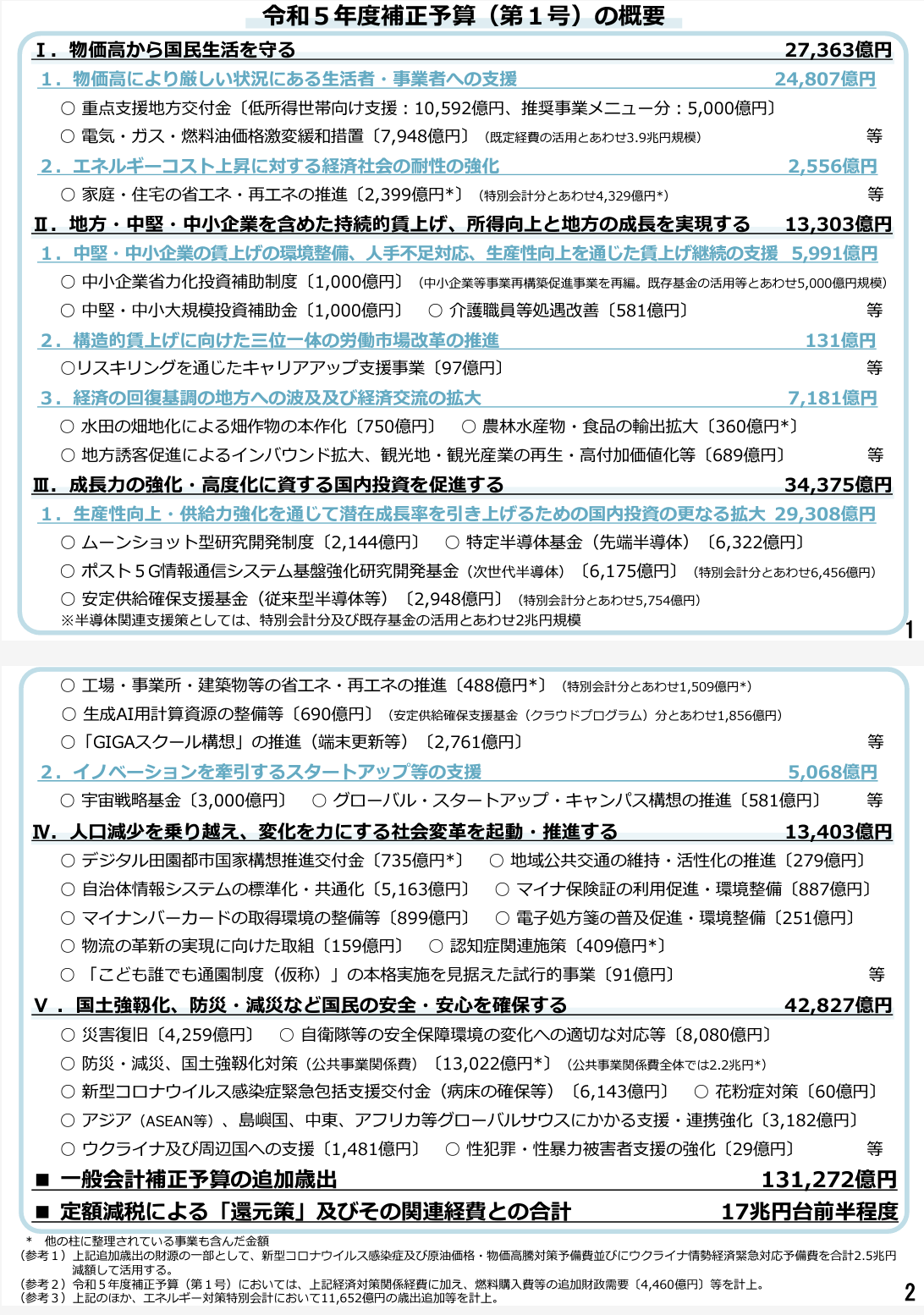

主な支出項目は以下の通り(給付金の最新情報は、記事中程をご確認ください)

- 物価高対策(約2.7兆円): 低所得者支援、ガソリン補助金、電気・ガスの補助拡充など。

- 持続的な賃上げと所得向上(約1.3兆円): 中堅・中小企業への補助金拡充、介護職などの処遇改善、農林水産物や食品の輸出拡大支援など。

- 成長力強化・投資促進(約3.4兆円): 半導体基金、5G通信システム基盤強化、宇宙戦略基金など。

- 人口減少対策(約1.3兆円): デジタル田園都市国家構想、地域公共交通の活性化、マイナンバーカードの普及促進など。

- 安全・安心の確保(約4.3兆円): 災害復旧、自衛隊の安全保障対策、新型コロナ対策、国際支援など。

概算要求の詳細は、以下に記載しておりますのでよろしければご覧ください。

日本の予算制度における「補正予算」と「概算要求」は、政府の財政運営における重要な要素です。以下にそれぞれの概要を説明します。

補正予算:

定義: 補正予算は、当初予算が成立した後、何らかの理由(例: 災害、経済の急激な変動など)で追加の予算が必要となった場合に、国会に提出される予算のことを指します。

目的: 当初の予算で想定していなかった出費や、急な経済対策、災害復旧などのための資金を確保するために用いられます。

成立過程: 補正予算案は、政府から国会に提出され、議決を経て成立します。成立後、関連する出費が行われます。

概算要求:

定義: 概算要求は、次の会計年度の予算編成に向けて、各省庁が必要とする予算額を計算し、財務省に提出することを指します。

目的: これにより、国の財政状況や政策の優先順位を考慮して、次の会計年度の予算案を編成するための基礎となる情報を収集します。

過程: 各省庁は、自らの業務や政策の実施に必要な予算を計算し、概算要求として財務省に提出します。財務省はこれらの要求を基に、全体の予算編成の方針を決定し、最終的な予算案を作成します。その後、予算案は国会に提出され、議決を経て成立します。

これらの予算制度は、日本の財政運営を円滑に行うための重要な手段として機能しています。

補正予算と概算要求の違い

補正予算と概算要求は、どちらも予算制度の一部であり、日本の財政運営において重要な役割を果たしています。しかし、それぞれの目的や成立過程には違いがあります。以下に、補正予算と概算要求の違いをまとめました。

- 目的: 補正予算は、当初の予算で想定していなかった出費や、急な経済対策、災害復旧などのための資金を確保するために用いられます。一方、概算要求は、次の会計年度の予算案を編成するための基礎となる情報を収集するために用いられます。

- 成立過程: 補正予算案は、当初の予算が成立した後に提出され、議決を経て成立します。一方、概算要求は、次の会計年度の予算案を編成するために、各省庁が必要とする予算額を計算し、財務省に提出されます。財務省はこれらの要求を基に、全体の予算編成の方針を決定し、最終的な予算案を作成します。その後、予算案は国会に提出され、議決を経て成立します。

以上のように、補正予算と概算要求は、それぞれ異なる目的や成立過程を持っています。しかし、どちらも日本の財政運営において重要な役割を果たしています。

令和5年度補正予算が発表!主な補助金の増設、減税、物価対策も。

2023年補正予算と臨時国会に関するポイント

岸田首相は9月26日の閣議で関係閣僚に対し、物価高対策や持続的賃上げに向けた投資促進など5本柱の経済対策を10月末にまとめるよう指示していた。

2023年11月24日に2023年度の補正予算案が、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の賛成多数により衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。補正予算案の総額は約13兆2000億円で、物価高から国民生活を守るための予算として2兆7400億円、持続的な賃上げ、所得向上のためとして1兆3300億円が盛り込まれている。補正予算案の参議院での審議は27日から始まり、順調に審議が進めば週内に成立する見通しである。首相が言明する補正予算案の成立は11月末から12月初旬というのが現時点の見込みである。政府・与党は、2023年度補正予算案の早期成立を目指す。

今年度の補正予算案は一般会計の総額が13兆円あまりで、このうち物価高対策として、所得税などが非課税の低所得世帯に対する7万円の給付金やガソリン代などの負担軽減措置を、来年4月末まで延長するための費用が盛り込まれている。

法案には、自民・公明のほか、日本維新の会と国民民主党が賛成した。

国民民主党は、ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」の発動を含めた協議が行われることを踏まえ、賛成にまわった。

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」と位置づけられ、一般会計分の歳出追加額は13.1兆円となり、2023年度補正予算案を速やかに編成し、成立を早期に目指す。 主な内容は以下の通り

主な内容は以下の通り

- 一般歳出: 当初予算727,317億円から補正後847,245億円へと119,928億円増加。

- 地方交付税交付金等: 当初予算163,992億円から補正後171,812億円へと7,820億円増加。

- 国債費: 当初予算252,503億円から補正後256,748億円へと4,244億円増加。うち債務償還費は13,147億円増加し、利払費は8,903億円減少。

- 税収: 当初予算694,400億円から補正後696,110億円へと1,710億円増加。

- その他収入: 当初予算93,182億円から補正後134,714億円へと41,532億円増加。

- 公債金(歳出と税収等との差額): 当初予算356,230億円から補正後444,980億円へと88,750億円増加。

補正予算案では、公債依存度が34.9%となっており、建設公債は当初6.6兆円から補正後9.1兆円へ、特例公債は当初29.1兆円から補正後35.4兆円へ増加しています。補正後の財政収支赤字は26.8兆円となっています。

2023年補正予算のポイント

- 岸田首相は、10月末に経済対策をまとめ、政府・与党は11月に経済対策を決定する予定であり、2023年度補正予算案の早期成立を目指す。岸田首相は経済対策の狙いとして、企業の稼ぐ力を強化し、賃上げ原資を供給力強化と位置づけています。

- 2023年度予算のポイント:2023年度補正予算は、先行実施分1.1兆円と合わせ1.6兆円規模の支援を開始する。

一般会計分の歳出追加額は13.1兆円となる見込み。特別会計の追加額は1.2兆円で、国・地方の歳出や財政投融資を含む財政支出は約21.8兆円で、事業費は約37.4兆円になります。定額減税などの「還元策」や関連経費を含めて、総経済対策の規模は約17兆円台前半程度と見込まれています。 - 財源について、一部は予備費から充てる方針で、新型コロナウイルス感染症への対策や物価高騰への対策に資金を充てる予定です。

住民非課税世帯に対する給付金

2023年11月に、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を給付する方針がの閣議決定されました。

この給付金は、過去2年の税収増を国民に還元するためのもので、具体的な支給開始時期は2023年内から2024年の年明け頃とされています。

なお、この給付金は、既に支給されている電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(地方交付金)3万円に加えて支給されるもので、所得税が非課税で住民税が課税の低所得者世帯には10万円が支給される予定です。

政府が、所得税と住民税の減税が及ばない非課税の低所得世帯に各7万円の給付金を早く配るため、実務を担う自治体に裏付けとなる2023年度補正予算を年内に組むよう催促する異例の通知を出したおり、一部の自治体では12月の補正予算で議決が行われ、早ければ令和5年12月末頃から順次振込予定である。

- 給付金の決定: 2023年11月に、日本政府は住民税が非課税の世帯に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給することを閣議決定。

- 支給目的: この給付金は、過去2年間の税収増を国民に還元するために行われます。支給開始時期は2023年内から2024年の年明け頃とされています。

- 追加支給: この給付金は、既に支給されている電力、ガス、食料品価格高騰支援給付金(3万円)に加えて支給されるものです。所得税非課税で住民税課税の低所得者世帯には合計で10万円が支給される予定です。

- 給付金の詳細: 住民税の「均等割」のみを納めている世帯にも一律10万円が支給されます。18歳以下の子ども1人当たり5万円が上乗せされます。これにより、所得税と住民税の両方が非課税の世帯と同水準の支給を目指します。

- 資金源と時期: 2023年度予算の予備費が資金源として使われ、2024年2月から3月に給付が開始される予定です。

- 給付対象者: 均等割のみを納めている世帯は約500万人と推計されています。

- その他の減税措置: 政府は所得税と住民税を合わせて1人当たり4万円の定額減税を2024年6月から実施する計画です。

| 分類 | 給付金額 | 条件・詳細 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 所得税と住民税が非課税 | 7万円 | 3月の物価高騰支援給付金3万円を加えて合計10万円支給 | 18歳以下の子ども1人当たり5万円上乗せ |

| 住民税の均等割だけ納めている | 10万円 | 一律支給 | |

| 所得税や住民税の納税義務が定額減税の4万円に満たない | 定額減税との差額補填を1万円単位で給付 | ||

| 所得税と住民税を納税 | 1人当たり4万円の定額減税 | 2024年6月から実施 | |

ただし、現時点では国から自治体に対して具体的な内容や手続きについては示されておらず、詳細が決まり次第、各自治体のホームページや広報紙等でお知らせされる予定です。

低所得世帯への10万円給付の最新情報

政府は、物価高騰に伴う家計への影響を緩和するため、低所得世帯を対象とした現金給付を実施しています。各自治体で給付手続きが進められており、以下の最新情報が分かりました。

給付金の申請方法や必要書類などの詳細は、お住まいの市区町村の発表を確認ください。

※大阪府豊中市、広島県福山市、東京都八王子市、愛知県岡崎市、神奈川県横浜市、熊本県熊本市、大阪府大阪市、愛知県名古屋市、北海道札幌市、福岡県福岡市、京都府京都市、神奈川県川崎市、埼玉県春日部市

低所得世帯への給付金は、自治体ごとに手続きや時期が異なるため、詳細は各自治体のウェブサイトや問い合わせ先で最新情報を確認する必要があります。

給付対象と金額

- 住民税が「所得割」非課税の低所得世帯: 1世帯あたり10万円

- 住民税が「均等割」のみ課税の低所得世帯: 1世帯あたり10万円

- 上記世帯で18歳以下の子どもがいる場合: 子ども1人あたり5万円が追加で給付される

給付の進捗状況

- 一部の自治体では2024年1月から給付が開始されている

- 多くの自治体で3月中旬から確認書や申請書の送付が始まり、4月以降に順次給付される見込み

- 申請期限は自治体により異なるが、おおむね4月下旬が締切となっている

その他の注意点

- 住民税非課税世帯には別途7万円の給付が実施されており、今回の10万円給付との重複受給はできない

- 2024年6月から、給付対象外の納税世帯に対して1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税が実施される

- 各自治体で申請受付期限が設けられており、おおむね2024年4月下旬までとなっている

- 申請受付後、書類の確認などに一定の期間を要するため、実際の給付時期は自治体によって異なる

住民税非課税世帯への7万円給付には、オンラインを活用した申請と給付の仕組みが準備されており、ファストパス制度の導入が想定されています。ファストパス制度とは、ディズニーランドなどでアトラクションに並ばずに乗れるチケットを想像する人が多いかもしれません。

今回話題となっているファストパス制度とは、自治体からの通知に含まれるQRコードをスマートフォンで読み込み、オンラインで申し込む仕組みです。例えば、品川区ではオンライン申請により、最短で6日で給付できた事例もあるということです。また、郵送が不要な「スーパーファストパス」制度の準備も進めている。自治体から案内が来る前に対象者が自らネットで申請作業を進めることができる仕組みを想定している。

オンライン以外での申請方法や必要書類については、市区町村からの発表を待つことが必要です

また、子育て世帯には、子どもの数に応じて追加支給が検討されています。

外国の方は、以下の英語をご覧ください。

Benefit for Households Exempt from Resident Tax

In November 2023, the Cabinet decided to provide a benefit of 70,000 yen per household to households exempt from resident tax. This benefit is meant to redistribute the increased tax revenue from the past two years to the citizens, with the specific start time for distribution slated for the end of 2023 to early 2024.

Additionally, this benefit is to be provided on top of the existing support benefit for surging prices of electricity, gas, and food items (a local grant) of 30,000 yen. Households with an income that is exempt from income tax but subject to resident tax are scheduled to receive a total of 100,000 yen.

The government has sent an unusual notice urging local governments, which are responsible for the administrative tasks, to prepare a supplementary budget for the fiscal year 2023 within the year to expedite the distribution of the 70,000 yen benefit to low-income households exempt from both income and resident taxes. Some local governments have already made decisions in their December supplementary budgets, and payments are expected to start sequentially as early as the end of December of the 5th year of Reiwa (2023).

Benefit Decision: In November 2023, the Japanese government decided to provide a benefit of 70,000 yen per household to households exempt from resident tax. Purpose of the Benefit: The benefit is to redistribute the increased tax revenue of the past two years to the citizens. The distribution is expected to start from the end of 2023 to early 2024. Additional Payment: This benefit is in addition to the existing support benefit for the rising prices of electricity, gas, and food items of 30,000 yen. Households exempt from income tax but subject to resident tax are scheduled to receive a total of 100,000 yen. Details of the Benefit: Households that only pay the “equal portion” of resident tax will also receive a flat rate of 100,000 yen. An additional 50,000 yen will be added for each child under 18 years old, aiming to provide the same level of benefit as households exempt from both income and resident tax. Source and Timing of Funds: The contingency funds from the fiscal 2023 budget will be used as the source of funds, with distribution starting from February to March 2024. Beneficiaries: It is estimated that about 5 million people belong to households that only pay the “equal portion” of resident tax. Other Tax Reduction Measures: The government plans to implement a flat tax reduction of 40,000 yen per person for both income and resident taxes from June 2024.

| Category | Benefit Amount | Conditions/Details | Remarks |

|---|---|---|---|

| Exempt from Both Income and Resident Tax | 70,000 yen | In addition to the 30,000 yen price surge support benefit, totaling 100,000 yen | An additional 50,000 yen per child under 18 |

| Only Paying the “Equal Portion” of Resident Tax | 100,000 yen | Flat rate payment | |

| Tax Liability Less Than the 40,000 Yen Flat Tax Reduction | Difference made up in increments of 10,000 yen | ||

| Paying Both Income and Resident Tax | Flat tax reduction of 40,000 yen per person | To be implemented from June 2024 | |

However, as of now, the government has not provided local authorities with specific details or procedures, and the information will be announced on each local government’s website or in their public relations materials once decided.

Please check the announcements from your local city, ward, or town for details on how to apply for the benefit and the necessary documents.

A system utilizing online applications and payments has been prepared for the 70,000 yen benefit to households exempt from resident tax, and the introduction of a “Fast Pass” system is envisioned. This “Fast Pass” system involves reading a QR code included in the notification from the local government with a smartphone and applying online. For example, in Shinagawa Ward, it has been possible to provide the benefit in as little as six days through online application. Preparation for a “Super Fast Pass” system, which eliminates the need for postal mail, is also underway. This system allows eligible individuals to proceed with the application process on the internet before the guidance from the local government arrives.

For application methods and necessary documents other than online, it is necessary to wait for the announcement from your city, ward, or town.

In addition, for households with children, additional payments based on the number of children are being considered.

| 2023年度補正予算案の歳出 | ||

|---|---|---|

| 1 | 物価高から国民生活を守る | 2兆7363億円 |

| 2 | 持続的賃上げ・所得向上と地方の成長実現 | 1兆3303億円 |

| 3 | 国内投資促進 | 3兆4375億円 |

| 4 | 社会変革の起動・推進 | 1兆3403億円 |

| 5 | 国土強靭化、防災・減災 | 4兆2827億円 |

| 小計 | 13兆1272億円 | |

| 6 | その他経費 | 1兆4851億円 |

| 7 | 国債整理基金特別会計へ繰入 | 1兆3147億円 |

| 8 | 地方交付税交付金 | 7820億円 |

| 9 | 予備費など既定経費の減額 | ▲3兆5098億円 |

| 合計 | 13兆1992億円 | |

2023年補正予算ので追加された補助金等(一部抜粋)

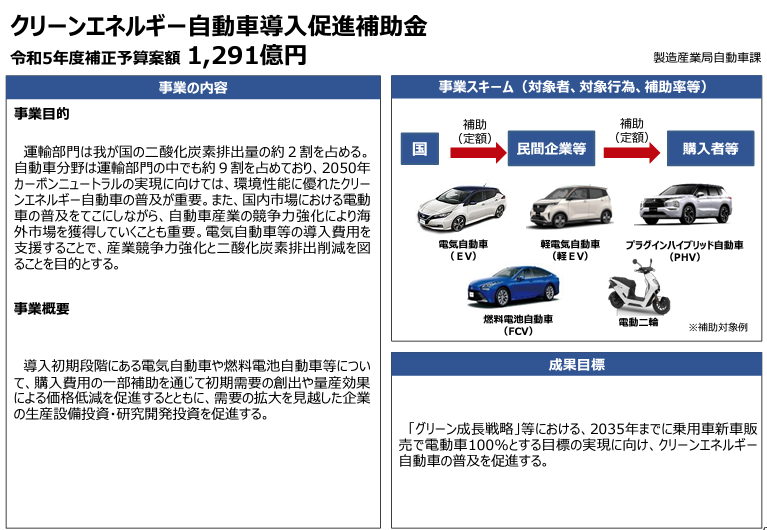

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 令和5年度補正予算案額1,291億円

事業内容

運輸部門は我が国の二酸化炭素排出量の約2割を占める。自動車分野は運輸部門の中でも約9割を占めており、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要。また、国内市場における電動車の普及をてこにしながら、自動車産業の競争力強化により海外市場を獲得していくことも重要。電気自動車等の導入費用を支援することで、産業競争力強化と二酸化炭素排出削減を図ることを目的とする。

導入初期段階にある電気自動車や燃料電池自動車等について、購入費用の一部補助を通じて初期需要の創出や量産効果による価格低減を促進するとともに、需要の拡大を見越した企業の生産設備投資・研究開発投資を促進する。

事業スキーム

さまざまな種類のクリーンエネルギー車が示されており、これには電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、および二輪車が含まれます。それぞれの車種がどのように対象となるのか、またそれらがどのように普及していくのか注視していきましょう。

成果目標

「グリーン成長戦略」等における、2035年までに乗用車新車販売で電動車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー自動車の普及を促進する。

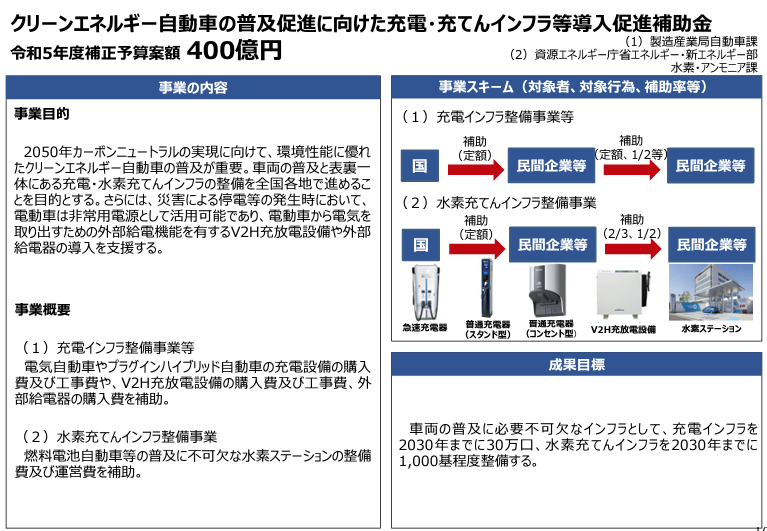

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

令和5年度補正予算案額400億円

事業内容

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要。車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的とする。さらには、災害による停電等の発生時において、電動車は非常用電源として活用可能であり、電動車から電気を取り出すための外部給電機能を有するV2H充放電設備や外部給電器の導入を支援する。

(1)充電インフラ整備事業等

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備の購入費及び工事費や、V2H充放電設備の購入費及び工事費、外部給電器の購入費を補助。

(2)水素充てんインフラ整備事業

燃料電池自動車等の普及に不可欠な水素ステーションの整備費及び運営費を補助。

成果目標

車両の普及に必要不可欠なインフラとして、充電インフラを2030年までに30万口、水素充てんインフラを2030年までに1,000基程度整備する。

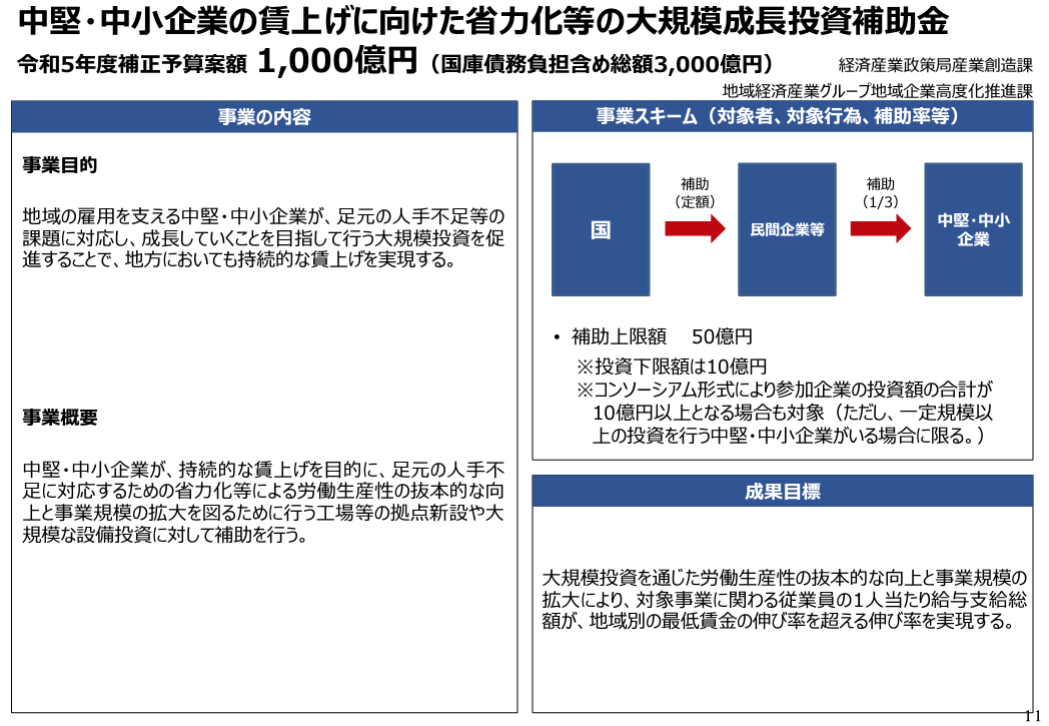

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

令和5年度補正予算案額1,000億円

事業内容

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方においても持続的な賃上げを実現する。

中堅・中小企業が、持続的な賃上げを目的に、足元の人手不足に対応するための省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資に対して補助を行う。

事業スキーム

補助上限額50億円※投資下限額は10億円※コンソーシアム形式により参加企業の投資額の合計が10億円以上となる場合も対象(ただし、一定規模以上の投資を行う中堅・中小企業がいる場合に限る。)

成果目標

大規模投資を通じた労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大により、対象事業に関わる従業員の1人当たり給与支給総額が、地域別の最低賃金の伸び率を超える伸び率を実現する。

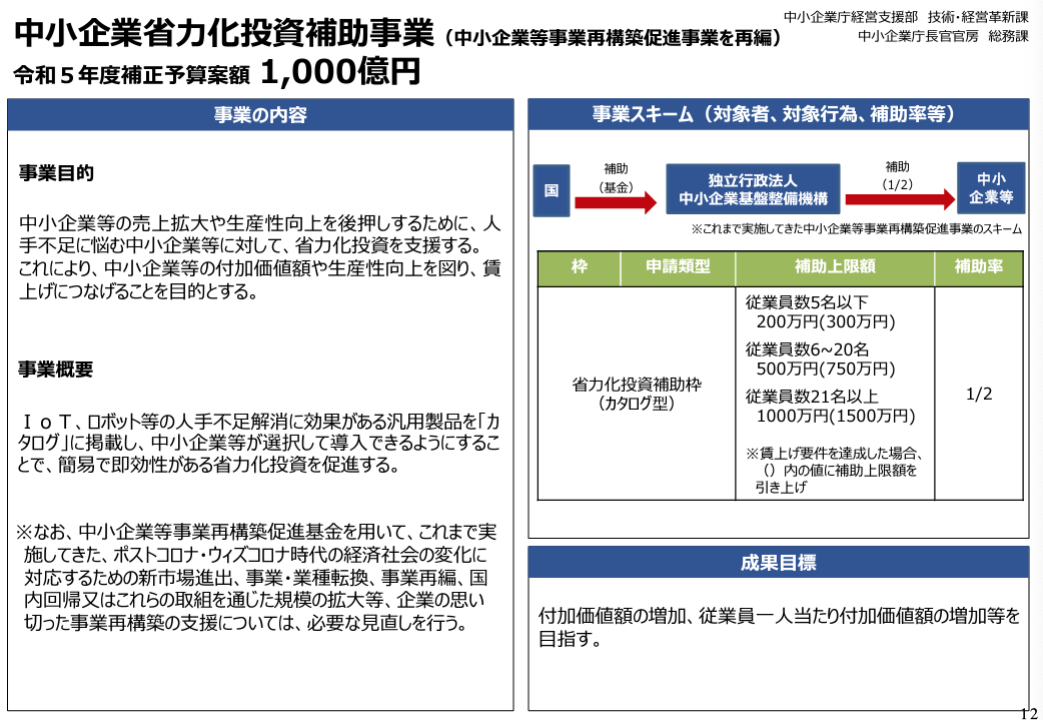

中小企業省力化投資補助事業(中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)を再編)

令和5年度補正予算案額1,000億円

事業内容

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とする。

IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

※なお、中小企業等事業再構築促進基金を用いて、これまで実施してきた、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、企業の思い切った事業再構築の支援については、必要な見直しを行う。

事業スキーム

| 申請累計(枠) | 補助上限 | 補助率 |

| 省力化投資補助枠 (カタログ型) | 従業員数5名以下 200万円 (300万円)従業員数6~20名 500万円 (750万円)従業員数21名以上 1000万円 (1500万円)※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ | 1/2 |

成果目標

付加価値額の増加、従業員一人当たり付加価値額の増加等を目指す。

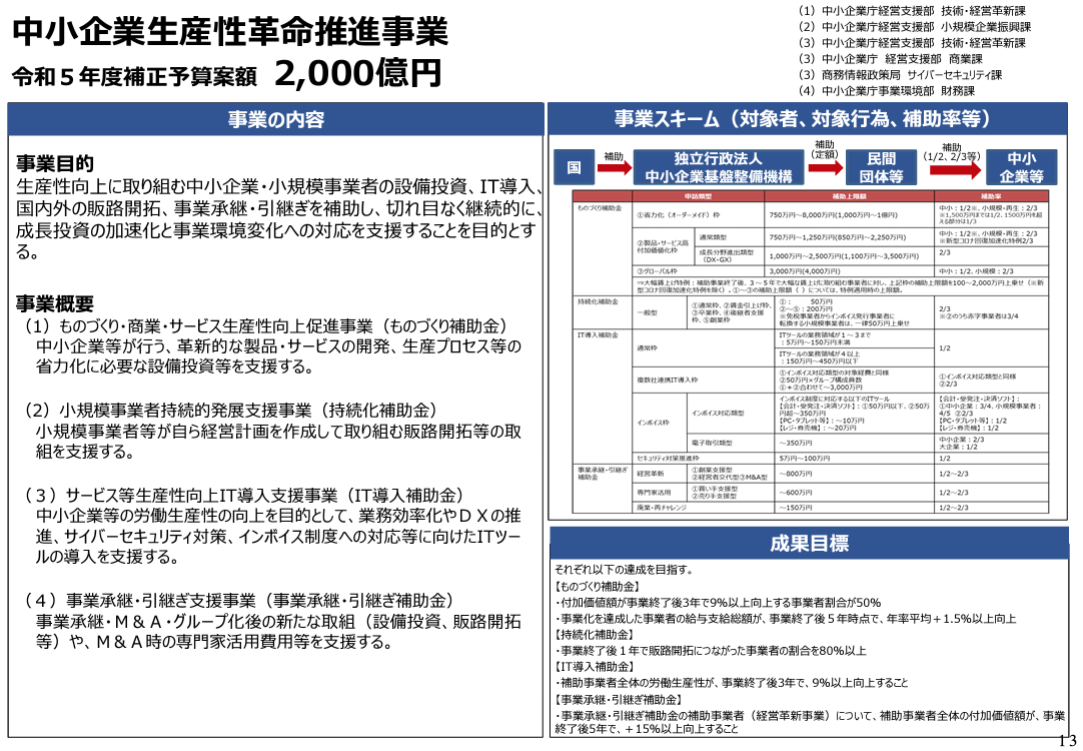

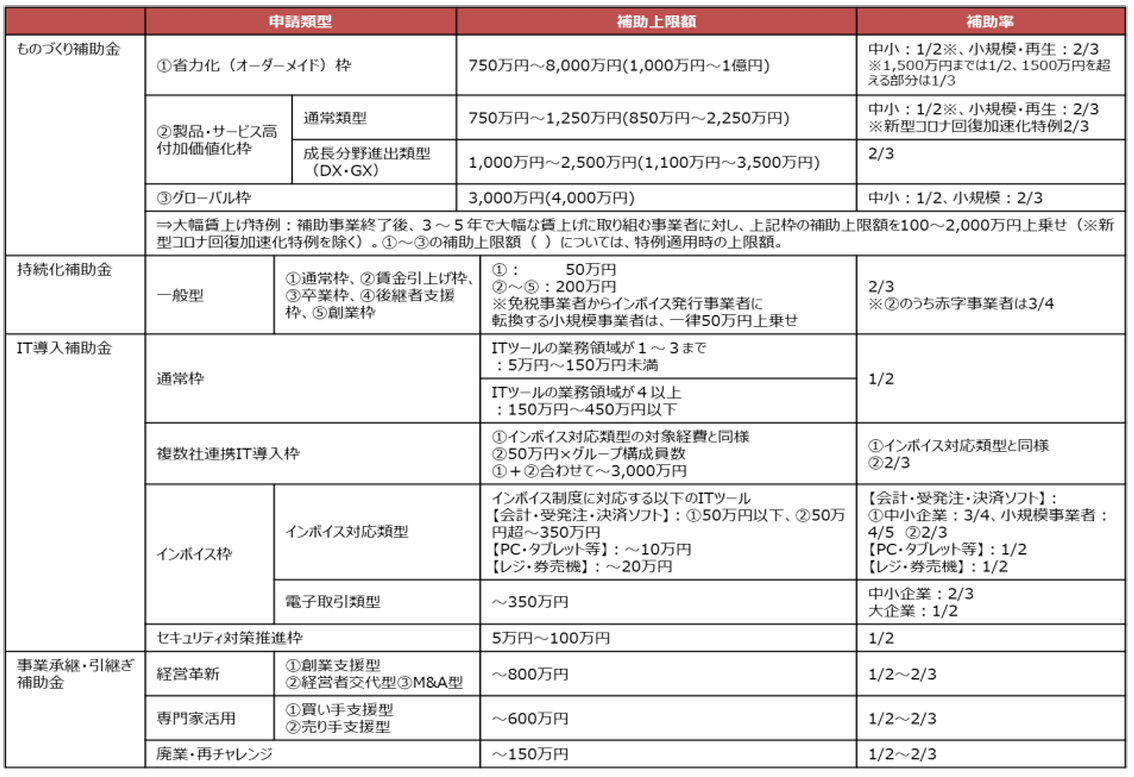

中小企業生産性革命推進事業 令和5年度補正予算案額2,000億円

事業内容

生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、国内外の販路開拓、事業承継・引継ぎを補助し、切れ目なく継続的に、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援することを目的とする。

(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)

中小企業等が行う、革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化に必要な設備投資等を支援する。

(2)小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援する。

(3)サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXの推進、サイバーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援する。

(4)事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)

事業承継・M&A・グループ化後の新たな取組(設備投資、販路開拓等)や、M&A時の専門家活用費用等を支援する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

それぞれ以下の達成を目指す。

【ものづくり補助金】

・付加価値額が事業終了後3年で9%以上向上する事業者割合が50%

・事業化を達成した事業者の給与支給総額が、事業終了後5年時点で、年率平均+1.5%以上向上

【持続化補助金】

・事業終了後1年で販路開拓につながった事業者の割合を80%以上

【IT導入補助金】

・補助事業者全体の労働生産性が、事業終了後3年で、9%以上向上すること

【事業承継・引継ぎ補助金】

・事業承継・引継ぎ補助金の補助事業者(経営革新事業)について、補助事業者全体の付加価値額が、事業終了後5年で、+15%以上向上すること

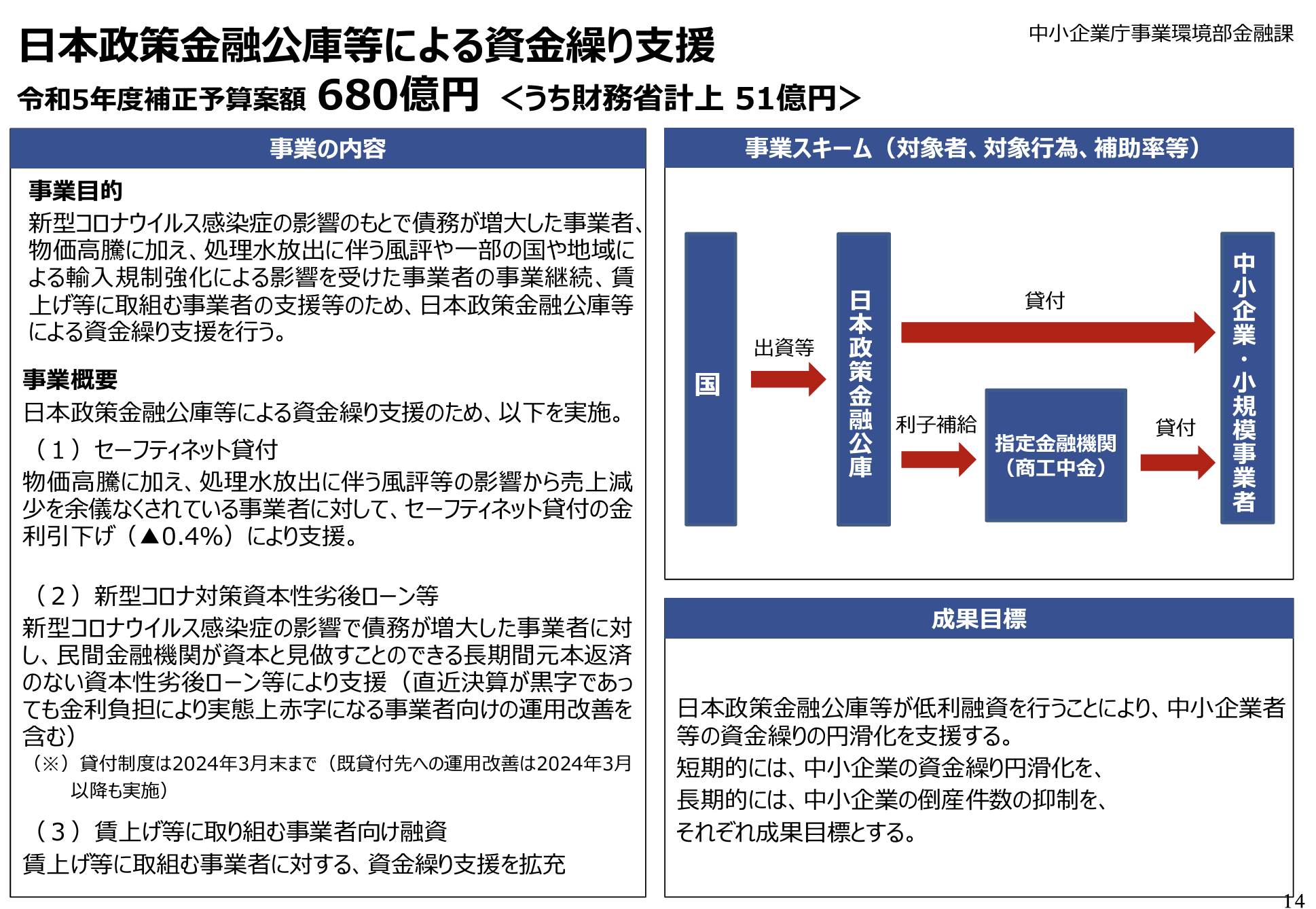

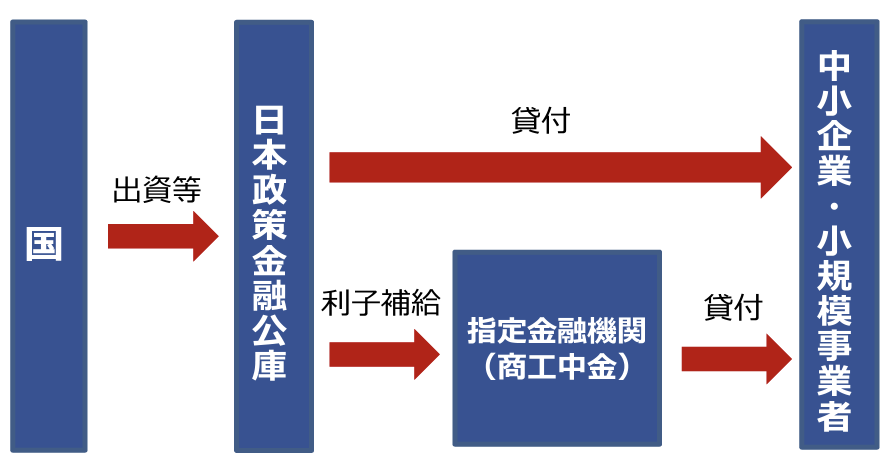

日本政策金融公庫等による資金繰り支援

令和5年度補正予算案額680億円<うち財務省計上51億円>

事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響のもとで債務が増大した事業者、物価高騰に加え、処理水放出に伴う風評や一部の国や地域による輸入規制強化による影響を受けた事業者の事業継続、賃上げ等に取組む事業者の支援等のため、日本政策金融公庫等による資金繰り支援を行う。

日本政策金融公庫等による資金繰り支援のため、以下を実施。

(1)セーフティネット貸付物価高騰に加え、処理水放出に伴う風評等の影響から売上減少を余儀なくされている事業者に対して、セーフティネット貸付の金利引下げ(▲0.4%)により支援。

(2)新型コロナ対策資本性劣後ローン等新型コロナウイルス感染症の影響で債務が増大した事業者に対し、民間金融機関が資本と見做すことのできる長期間元本返済のない資本性劣後ローン等により支援(直近決算が黒字であっても金利負担により実態上赤字になる事業者向けの運用改善を含む)(※)貸付制度は2024年3月末まで(既貸付先への運用改善は2024年3月以降も実施)

(3)賃上げ等に取り組む事業者向け融資賃上げ等に取組む事業者に対する、資金繰り支援を拡充

事業スキーム

成果目標

成果目標

日本政策金融公庫等が低利融資を行うことにより、中小企業者等の資金繰りの円滑化を支援する。

短期的には、中小企業の資金繰り円滑化を、長期的には、中小企業の倒産件数の抑制を、それぞれ成果目標とする。

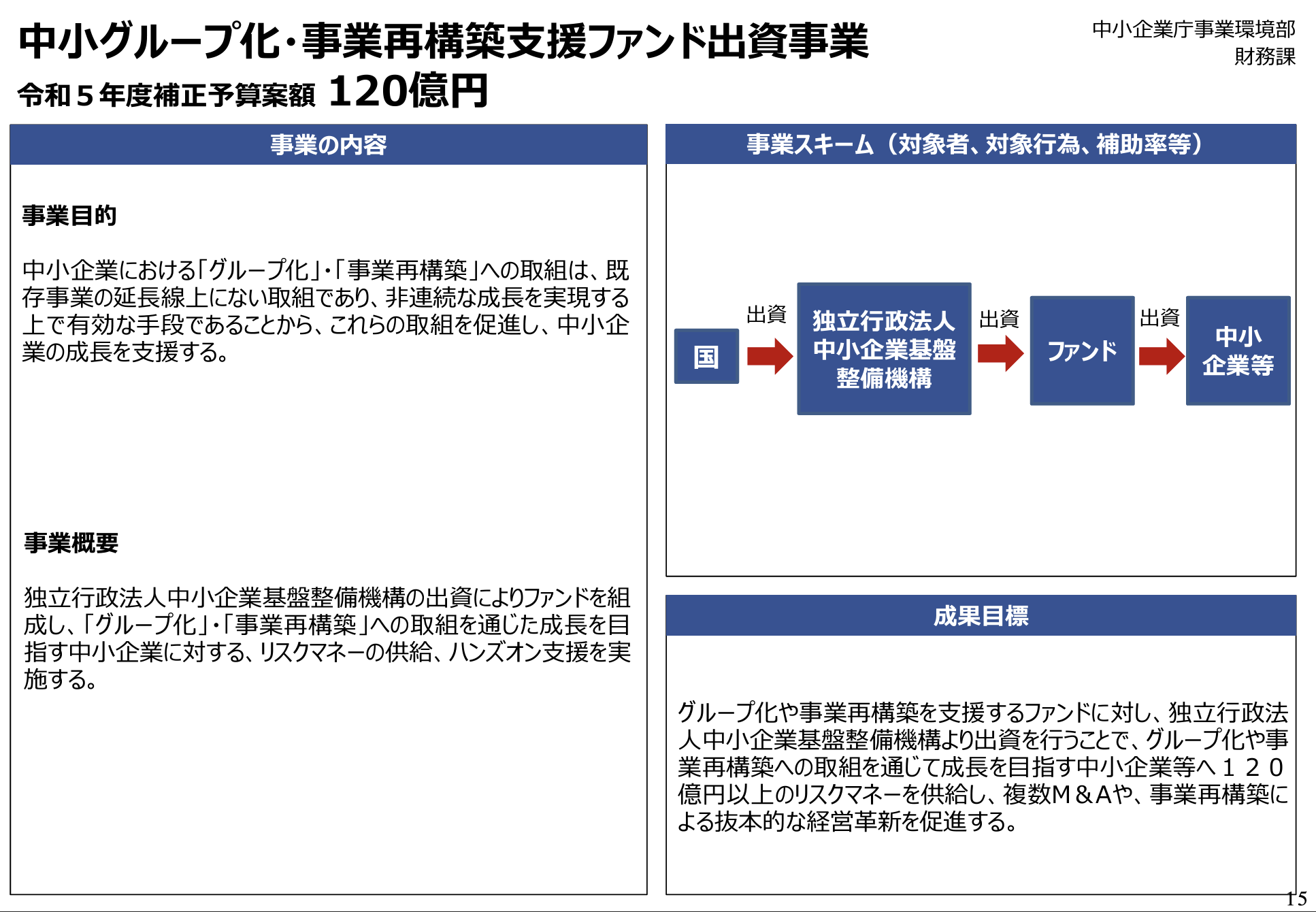

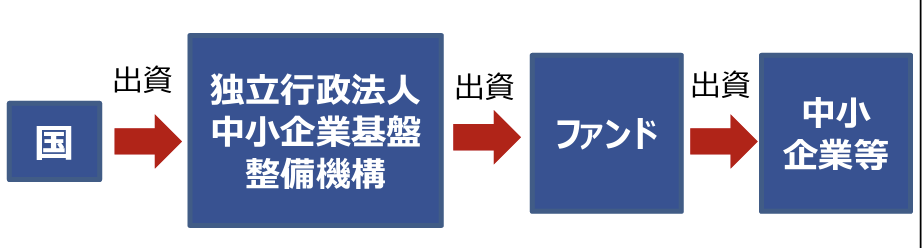

中小グループ化・事業再構築支援ファンド出資事業 令和5年度補正予算案額120億円

中小グループ化・事業再構築支援ファンド出資事業 令和5年度補正予算案額120億円

事業内容

中小企業における「グループ化」・「事業再構築」への取組は、既存事業の延長線上にない取組であり、非連続な成長を実現する上で有効な手段であることから、これらの取組を促進し、中小企業の成長を支援する。

独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資によりファンドを組成し、「グループ化」・「事業再構築」への取組を通じた成長を目指す中小企業に対する、リスクマネーの供給、ハンズオン支援を実施する。

事業スキーム 成果目標

成果目標

グループ化や事業再構築を支援するファンドに対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構より出資を行うことで、グループ化や事業再構築への取組を通じて成長を目指す中小企業等へ120億円以上のリスクマネーを供給し、複数M&Aや、事業再構築による抜本的な経営革新を促進する。

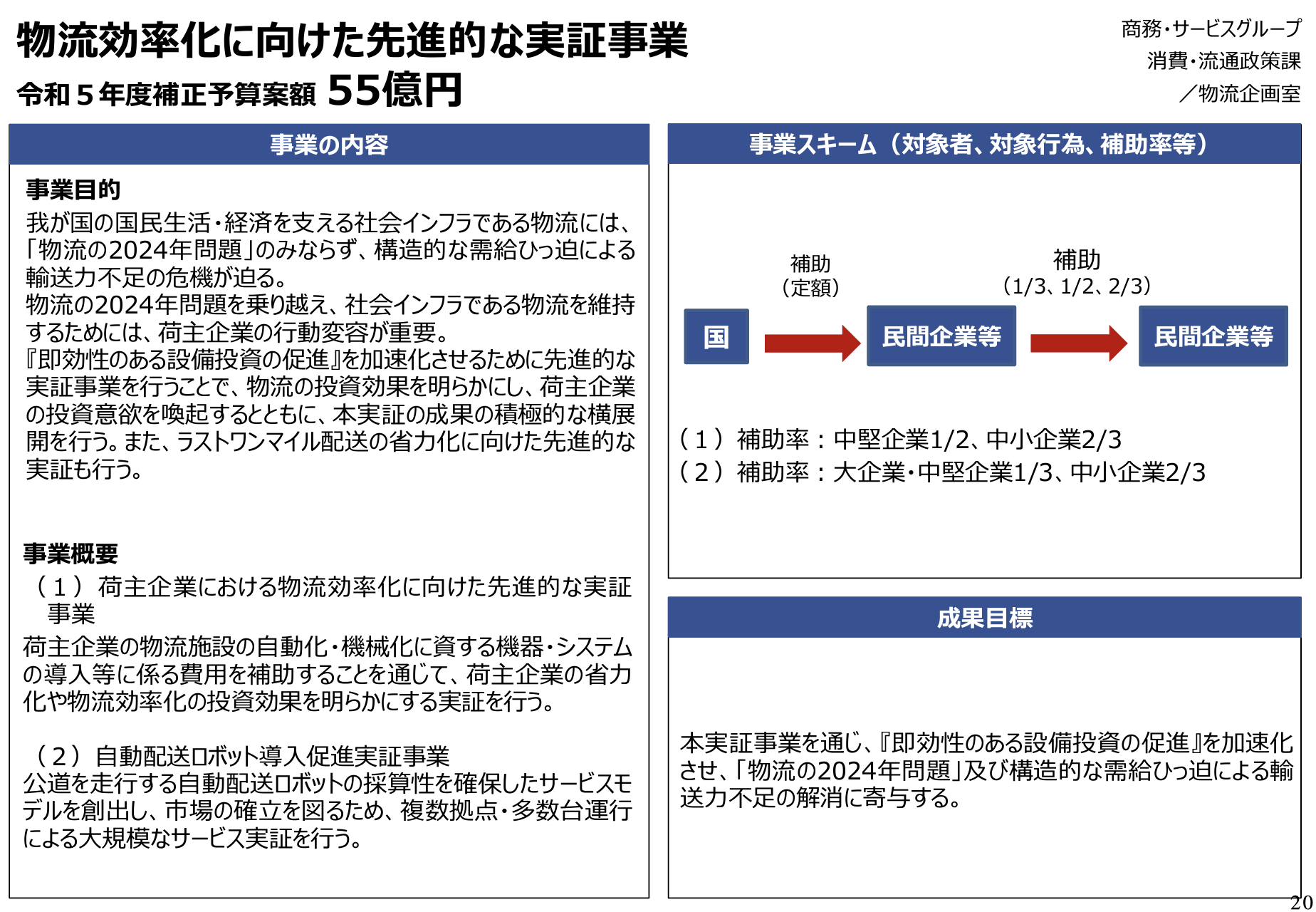

物流効率化に向けた先進的な実証事業 令和5年度補正予算案額55億円

物流効率化に向けた先進的な実証事業 令和5年度補正予算案額55億円

事業内容

我が国の国民生活・経済を支える社会インフラである物流には、「物流の2024年問題」のみならず、構造的な需給ひっ迫による輸送力不足の危機が迫る。物流の2024年問題を乗り越え、社会インフラである物流を維持するためには、荷主企業の行動変容が重要。

『即効性のある設備投資の促進』を加速化させるために先進的な実証事業を行うことで、物流の投資効果を明らかにし、荷主企業の投資意欲を喚起するとともに、本実証の成果の積極的な横展開を行う。また、ラストワンマイル配送の省力化に向けた先進的な実証も行う。

(1)荷主企業における物流効率化に向けた先進的な実証事業荷主企業の物流施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入等に係る費用を補助することを通じて、荷主企業の省力化や物流効率化の投資効果を明らかにする実証を行う。

(2)自動配送ロボット導入促進実証事業公道を走行する自動配送ロボットの採算性を確保したサービスモデルを創出し、市場の確立を図るため、複数拠点・多数台運行による大規模なサービス実証を行う。

事業スキーム

(1)補助率:中堅企業1/2、中小企業2/3

(2)補助率:大企業・中堅企業1/3、中小企業2/3

成果目標

本実証事業を通じ、『即効性のある設備投資の促進』を加速化させ、「物流の2024年問題」及び構造的な需給ひっ迫による輸送力不足の解消に寄与する。 探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業 令和5年度補正予算案額16億円

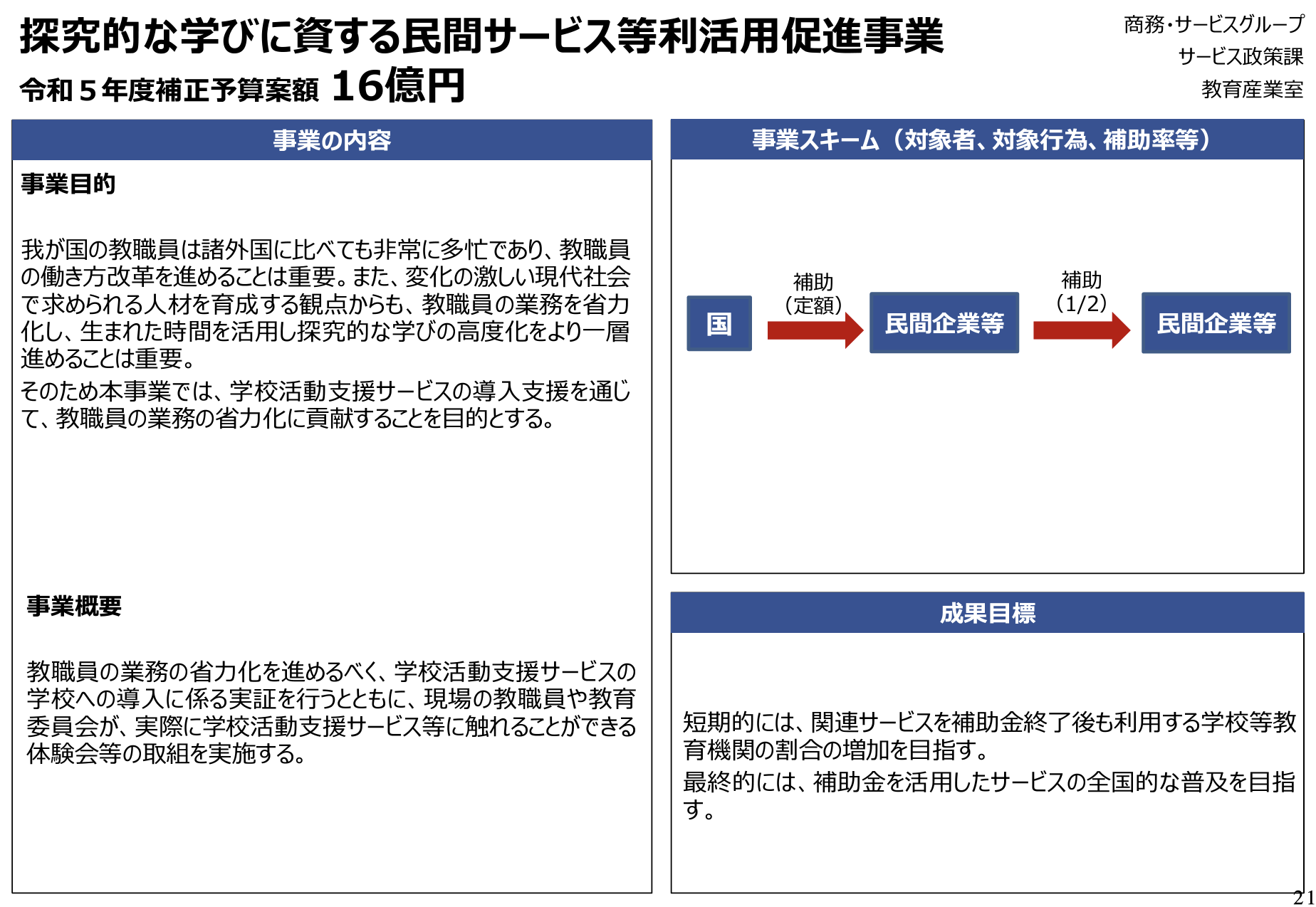

探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業 令和5年度補正予算案額16億円

事業内容

我が国の教職員は諸外国に比べても非常に多忙であり、教職員の働き方改革を進めることは重要。また、変化の激しい現代社会で求められる人材を育成する観点からも、教職員の業務を省力化し、生まれた時間を活用し探究的な学びの高度化をより一層進めることは重要。そのため本事業では、学校活動支援サービスの導入支援を通じて、教職員の業務の省力化に貢献することを目的とする。

教職員の業務の省力化を進めるべく、学校活動支援サービスの学校への導入に係る実証を行うとともに、現場の教職員や教育委員会が、実際に学校活動支援サービス等に触れることができる体験会等の取組を実施する。

事業スキーム 成果目標

成果目標

短期的には、関連サービスを補助金終了後も利用する学校等教育機関の割合の増加を目指す。最終的には、補助金を活用したサービスの全国的な普及を目指す。

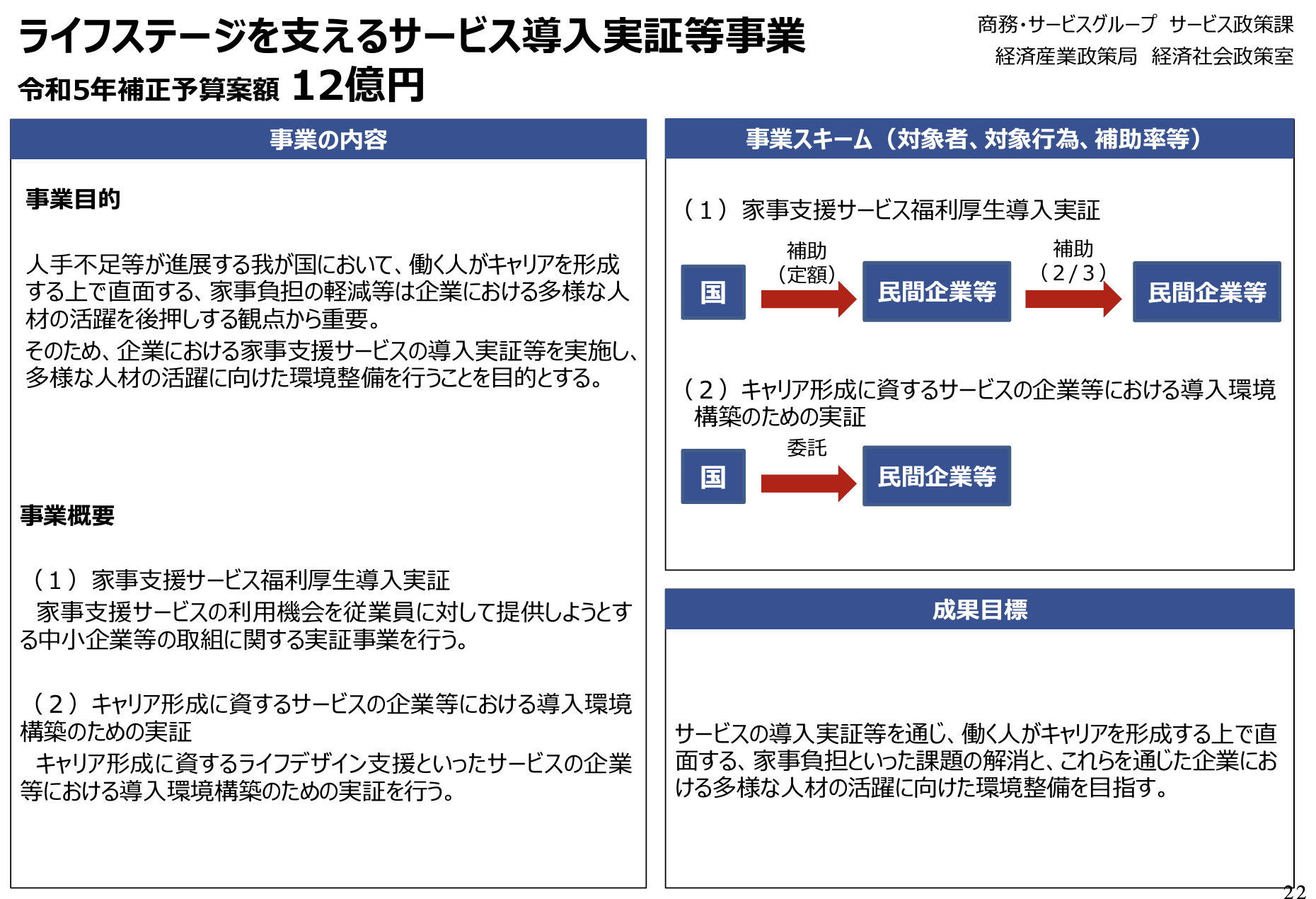

ライフステージを支えるサービス導入実証等事業 令和5年補正予算案額12億円

事業内容

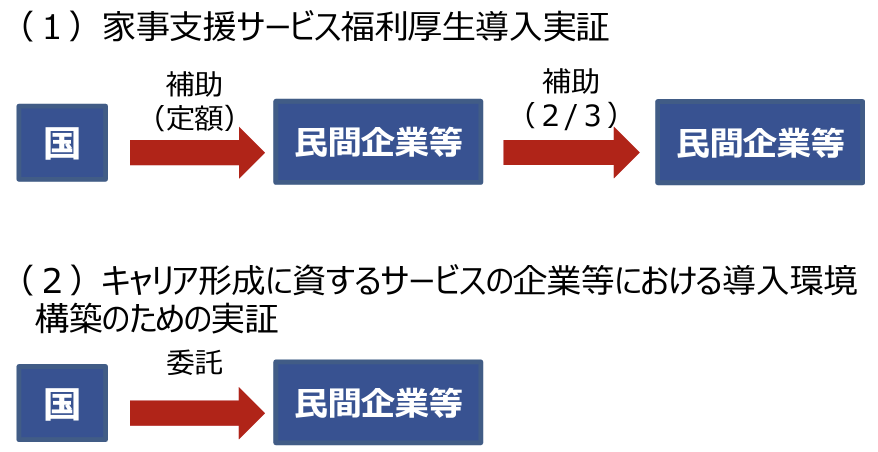

人手不足等が進展する我が国において、働く人がキャリアを形成する上で直面する、家事負担の軽減等は企業における多様な人材の活躍を後押しする観点から重要。そのため、企業における家事支援サービスの導入実証等を実施し、多様な人材の活躍に向けた環境整備を行うことを目的とする。

(1)家事支援サービス福利厚生導入実証家事支援サービスの利用機会を従業員に対して提供しようとする中小企業等の取組に関する実証事業を行う。

(2)キャリア形成に資するサービスの企業等における導入環境構築のための実証キャリア形成に資するライフデザイン支援といったサービスの企業等における導入環境構築のための実証を行う。

事業スキーム

成果目標

成果目標

サービスの導入実証等を通じ、働く人がキャリアを形成する上で直面する、家事負担といった課題の解消と、これらを通じた企業における多様な人材の活躍に向けた環境整備を目指す。

事業内容

事業内容

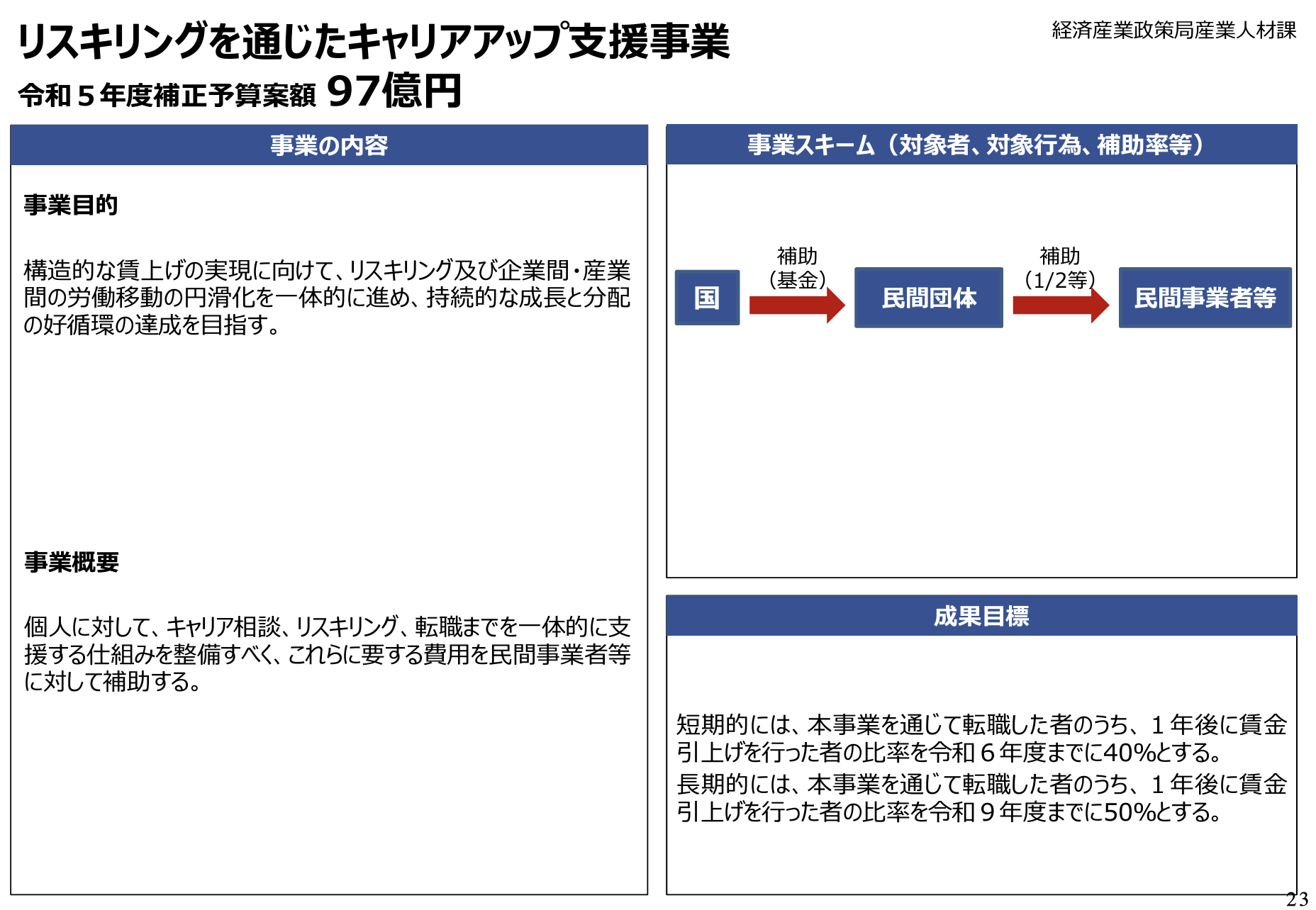

構造的な賃上げの実現に向けて、リスキリング及び企業間・産業間の労働移動の円滑化を一体的に進め、持続的な成長と分配の好循環の達成を目指す。

個人に対して、キャリア相談、リスキリング、転職までを一体的に支援する仕組みを整備すべく、これらに要する費用を民間事業者等に対して補助する。

事業スキーム 成果目標

成果目標

短期的には、本事業を通じて転職した者のうち、1年後に賃金引上げを行った者の比率を令和6年度までに40%とする。長期的には、本事業を通じて転職した者のうち、1年後に賃金引上げを行った者の比率を令和9年度までに50%とする。

我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業 令和5年度補正予算案額68億円

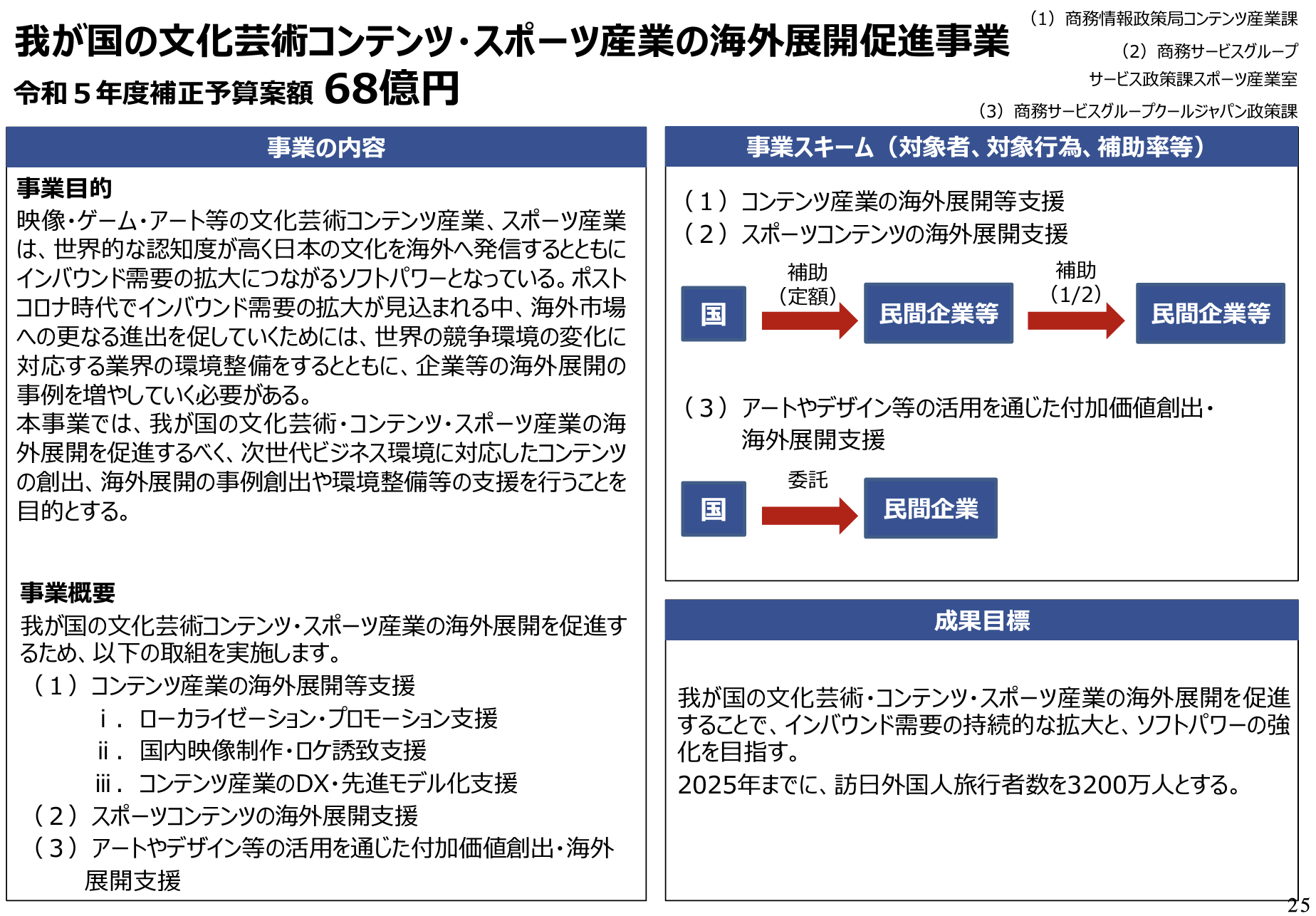

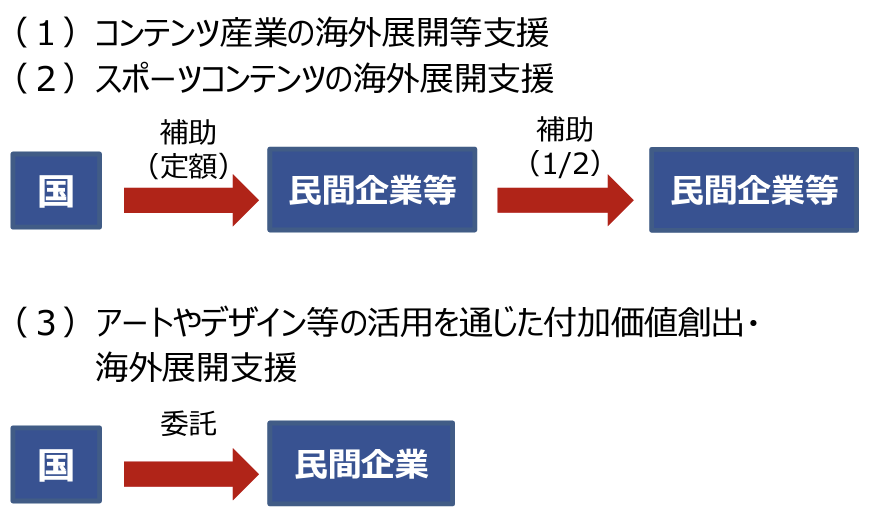

事業内容

映像・ゲーム・アート等の文化芸術コンテンツ産業、スポーツ産業は、世界的な認知度が高く日本の文化を海外へ発信するとともにインバウンド需要の拡大につながるソフトパワーとなっている。ポストコロナ時代でインバウンド需要の拡大が見込まれる中、海外市場への更なる進出を促していくためには、世界の競争環境の変化に対応する業界の環境整備をするとともに、企業等の海外展開の事例を増やしていく必要がある。本事業では、我が国の文化芸術・コンテンツ・スポーツ産業の海外展開を促進するべく、次世代ビジネス環境に対応したコンテンツの創出、海外展開の事例創出や環境整備等の支援を行うことを目的とする。

事業スキーム

成果目標

成果目標

我が国の文化芸術・コンテンツ・スポーツ産業の海外展開を促進することで、インバウンド需要の持続的な拡大と、ソフトパワーの強化を目指す。2025年までに、訪日外国人旅行者数を3200万人とする。

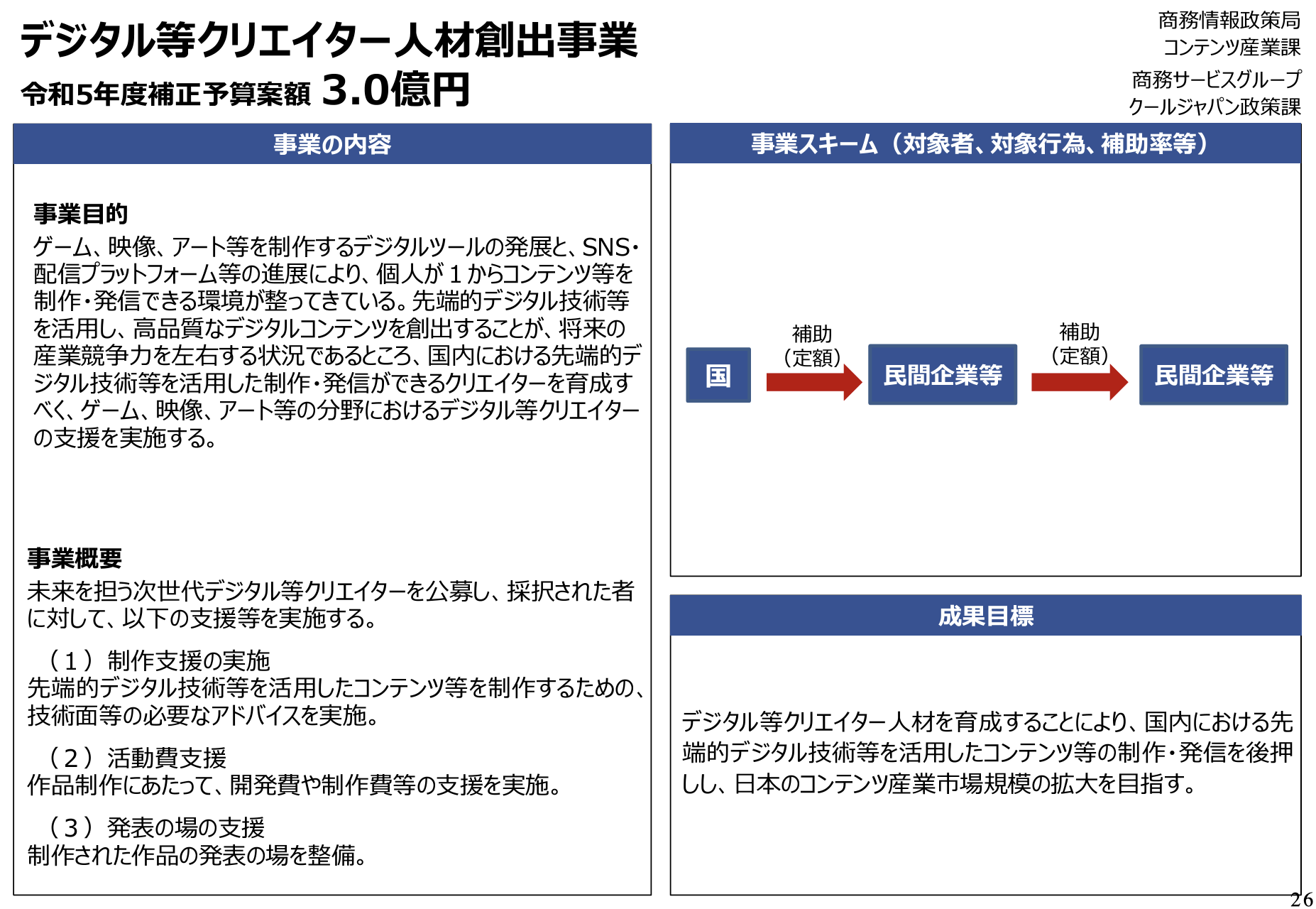

デジタル等クリエイター人材創出事業 令和5年度補正予算案額3.0億円

デジタル等クリエイター人材創出事業 令和5年度補正予算案額3.0億円

事業内容

ゲーム、映像、アート等を制作するデジタルツールの発展と、SNS・配信プラットフォーム等の進展により、個人が1からコンテンツ等を制作・発信できる環境が整ってきている。先端的デジタル技術等を活用し、高品質なデジタルコンテンツを創出することが、将来の産業競争力を左右する状況であるところ、国内における先端的デジタル技術等を活用した制作・発信ができるクリエイターを育成すべく、ゲーム、映像、アート等の分野におけるデジタル等クリエイターの支援を実施する。

未来を担う次世代デジタル等クリエイターを公募し、採択された者に対して、以下の支援等を実施する。

(1)制作支援の実施先端的デジタル技術等を活用したコンテンツ等を制作するための、技術面等の必要なアドバイスを実施。

(2)活動費支援作品制作にあたって、開発費や制作費等の支援を実施。

(3)発表の場の支援制作された作品の発表の場を整備。

成果目標

デジタル等クリエイター人材を育成することにより、国内における先端的デジタル技術等を活用したコンテンツ等の制作・発信を後押しし、日本のコンテンツ産業市場規模の拡大を目指す。

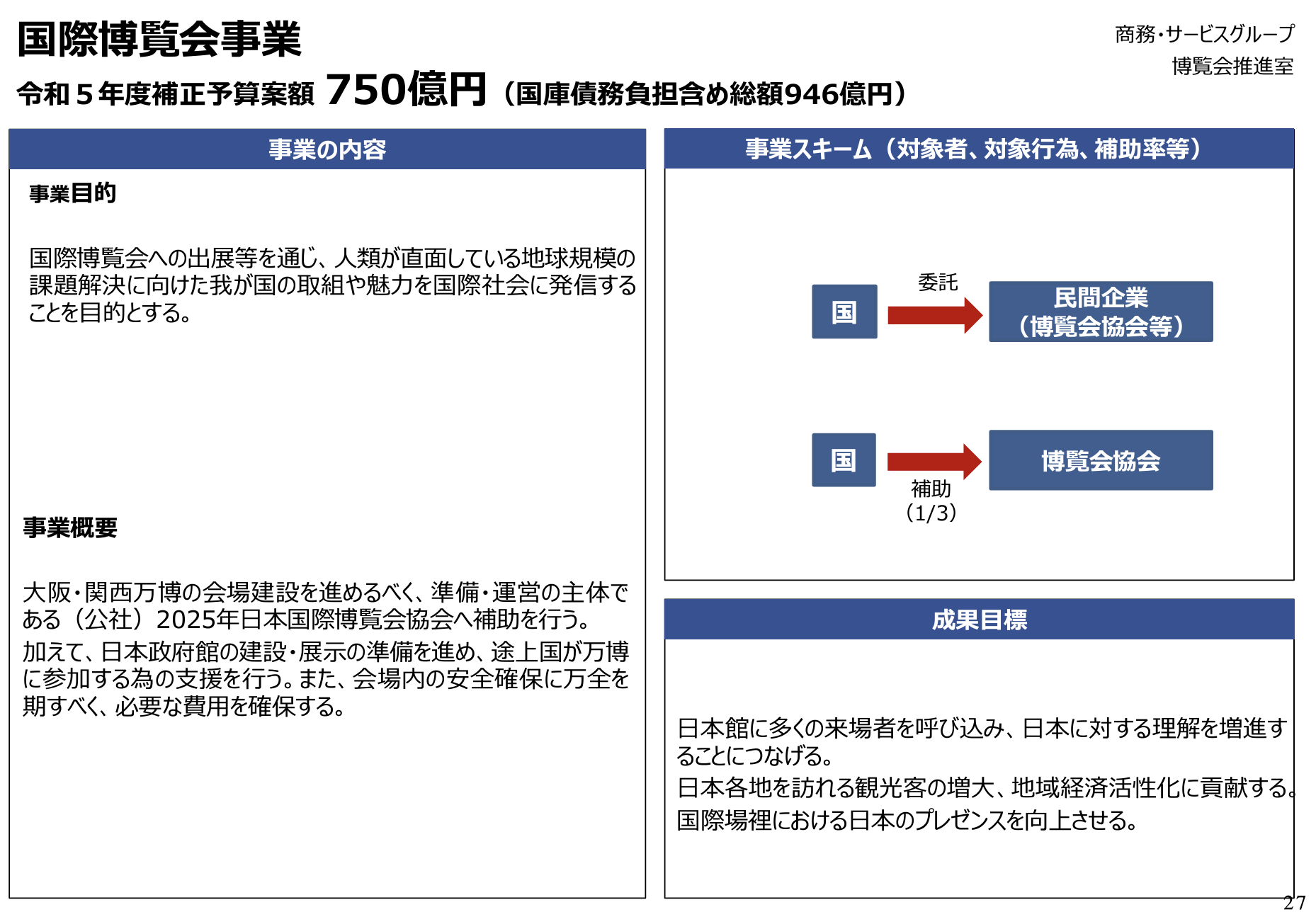

国際博覧会事業 令和5年度補正予算案額750億円(国庫債務負担含め総額946億円)

事業内容

国際博覧会への出展等を通じ、人類が直面している地球規模の課題解決に向けた我が国の取組や魅力を国際社会に発信することを目的とする。

大阪・関西万博の会場建設を進めるべく、準備・運営の主体である(公社)2025年日本国際博覧会協会へ補助を行う。加えて、日本政府館の建設・展示の準備を進め、途上国が万博に参加する為の支援を行う。また、会場内の安全確保に万全を期すべく、必要な費用を確保する。

成果目標

日本館に多くの来場者を呼び込み、日本に対する理解を増進することにつなげる。日本各地を訪れる観光客の増大、地域経済活性化に貢献する。国際場裡における日本のプレゼンスを向上させる。

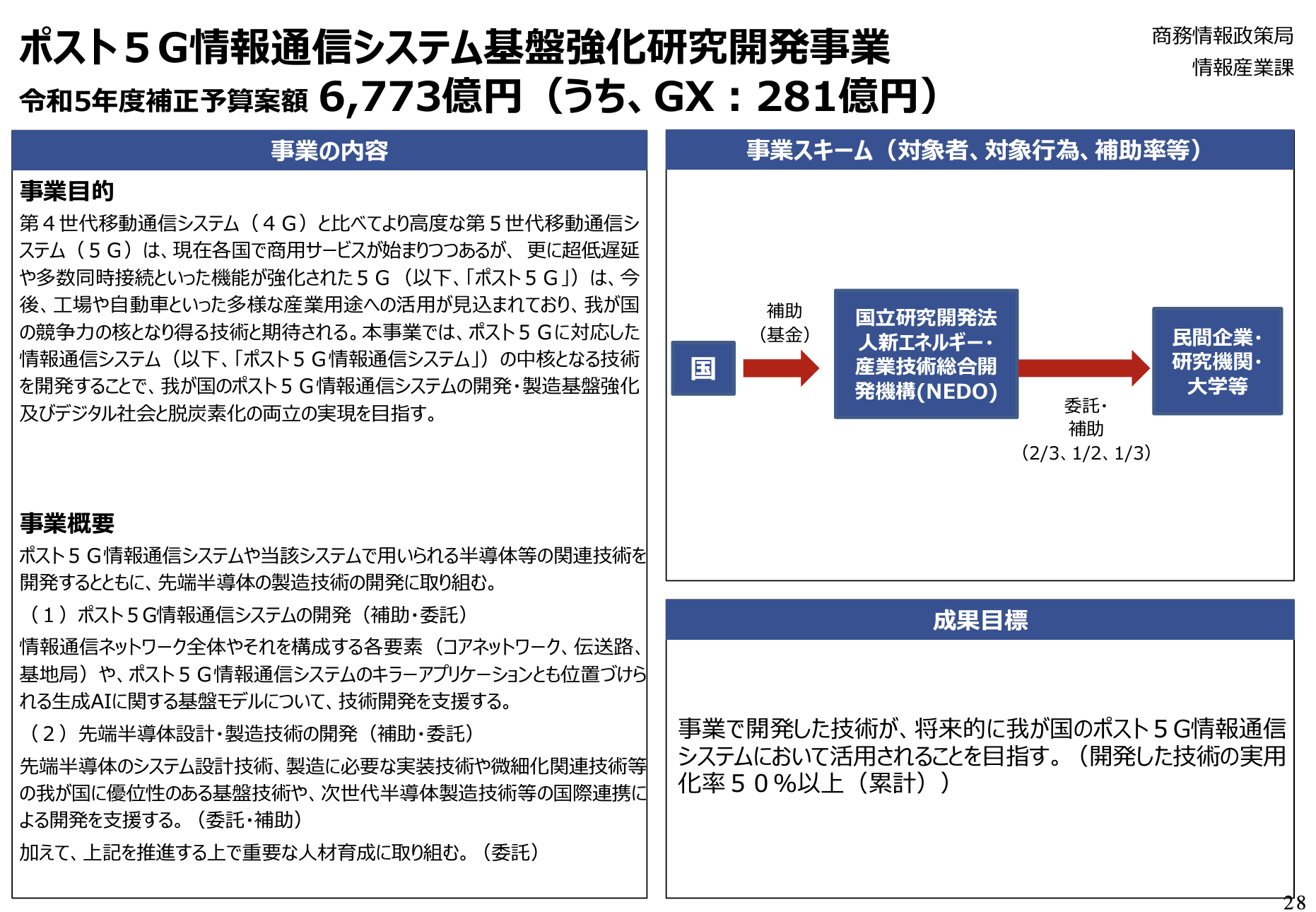

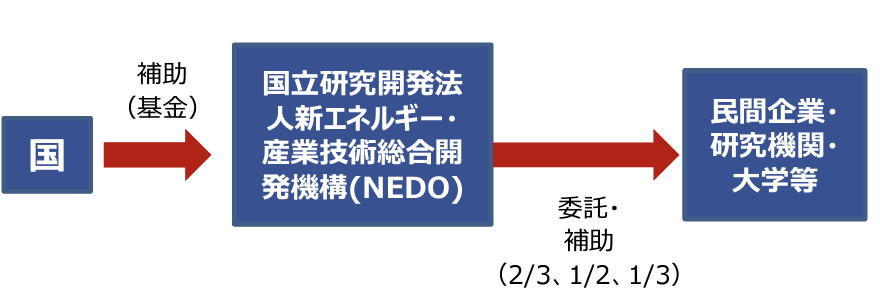

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業

令和5年度補正予算案額6,773億円(うち、GX:281億円)

事業内容

第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、現在各国で商用サービスが始まりつつあるが、更に超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下、「ポスト5G」)は、今後、工場や自動車といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待される。本事業では、ポスト5Gに対応した情報通信システム(以下、「ポスト5G情報通信システム」)の中核となる技術を開発することで、我が国のポスト5G情報通信システムの開発・製造基盤強化及びデジタル社会と脱炭素化の両立の実現を目指す。

ポスト5G情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技術を開発するとともに、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。(1)ポスト5G情報通信システムの開発(補助・委託)情報通信ネットワーク全体やそれを構成する各要素(コアネットワーク、伝送路、基地局)や、ポスト5G情報通信システムのキラーアプリケーションとも位置づけられる生成AIに関する基盤モデルについて、技術開発を支援する。(2)先端半導体設計・製造技術の開発(補助・委託)先端半導体のシステム設計技術、製造に必要な実装技術や微細化関連技術等の我が国に優位性のある基盤技術や、次世代半導体製造技術等の国際連携による開発を支援する。(委託・補助)加えて、上記を推進する上で重要な人材育成に取り組む。(委託)

事業スキーム 成果目標

成果目標

事業で開発した技術が、将来的に我が国のポスト5G情報通信システムにおいて活用されることを目指す。(開発した技術の実用化率50%以上(累計))

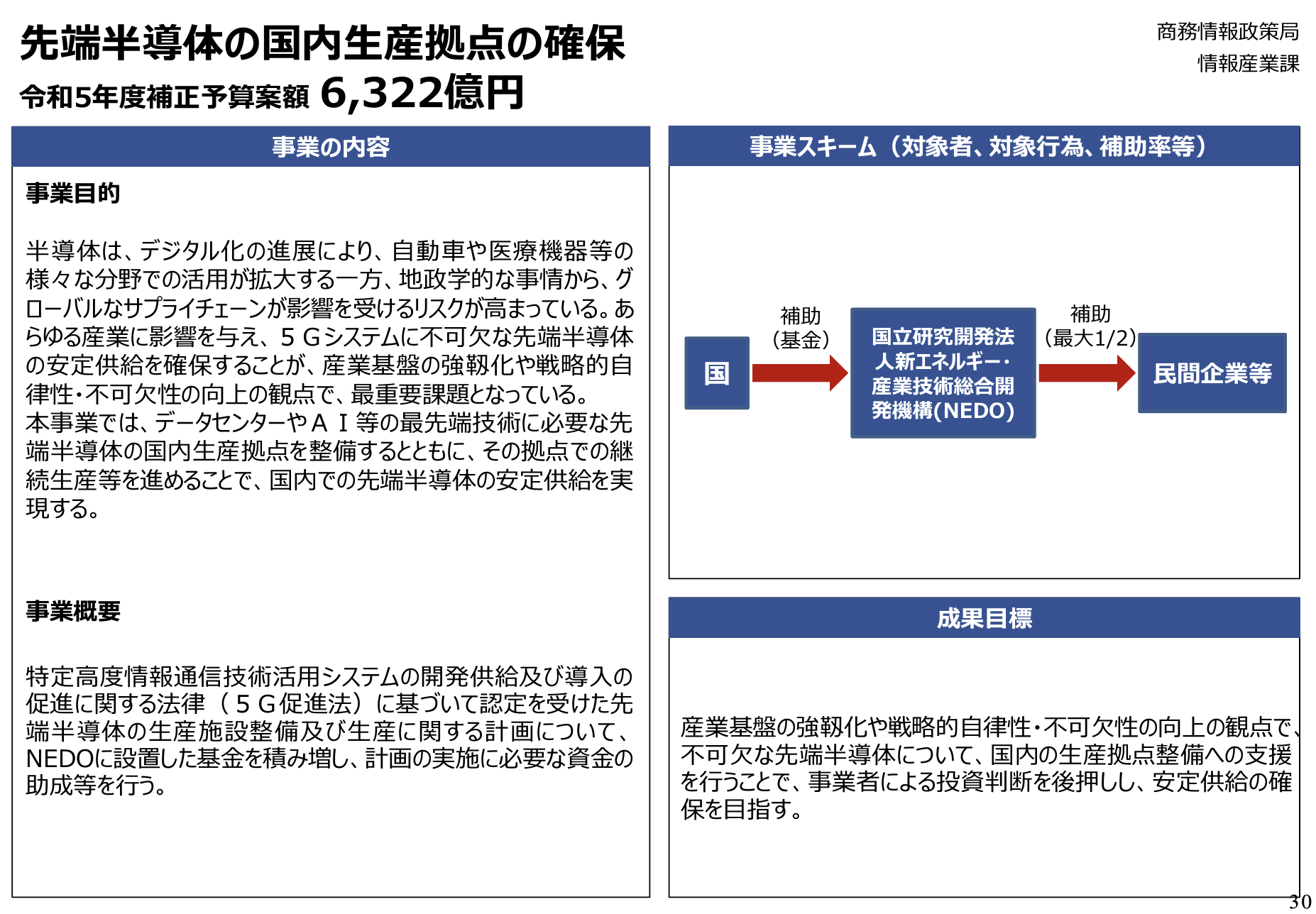

先端半導体の国内生産拠点の確保

先端半導体の国内生産拠点の確保

令和5年度補正予算案額6,322億円

事業内容

半導体は、デジタル化の進展により、自動車や医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情から、グローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっている。あらゆる産業に影響を与え、5Gシステムに不可欠な先端半導体の安定供給を確保することが、産業基盤の強靱化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、最重要課題となっている。本事業では、データセンターやAI等の最先端技術に必要な先端半導体の国内生産拠点を整備するとともに、その拠点での継続生産等を進めることで、国内での先端半導体の安定供給を実現する。

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(5G促進法)に基づいて認定を受けた先端半導体の生産施設整備及び生産に関する計画について、NEDOに設置した基金を積み増し、計画の実施に必要な資金の助成等を行う。

事業スキーム

成果目標

成果目標

産業基盤の強靱化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、不可欠な先端半導体について、国内の生産拠点整備への支援を行うことで、事業者による投資判断を後押しし、安定供給の確保を目指す。

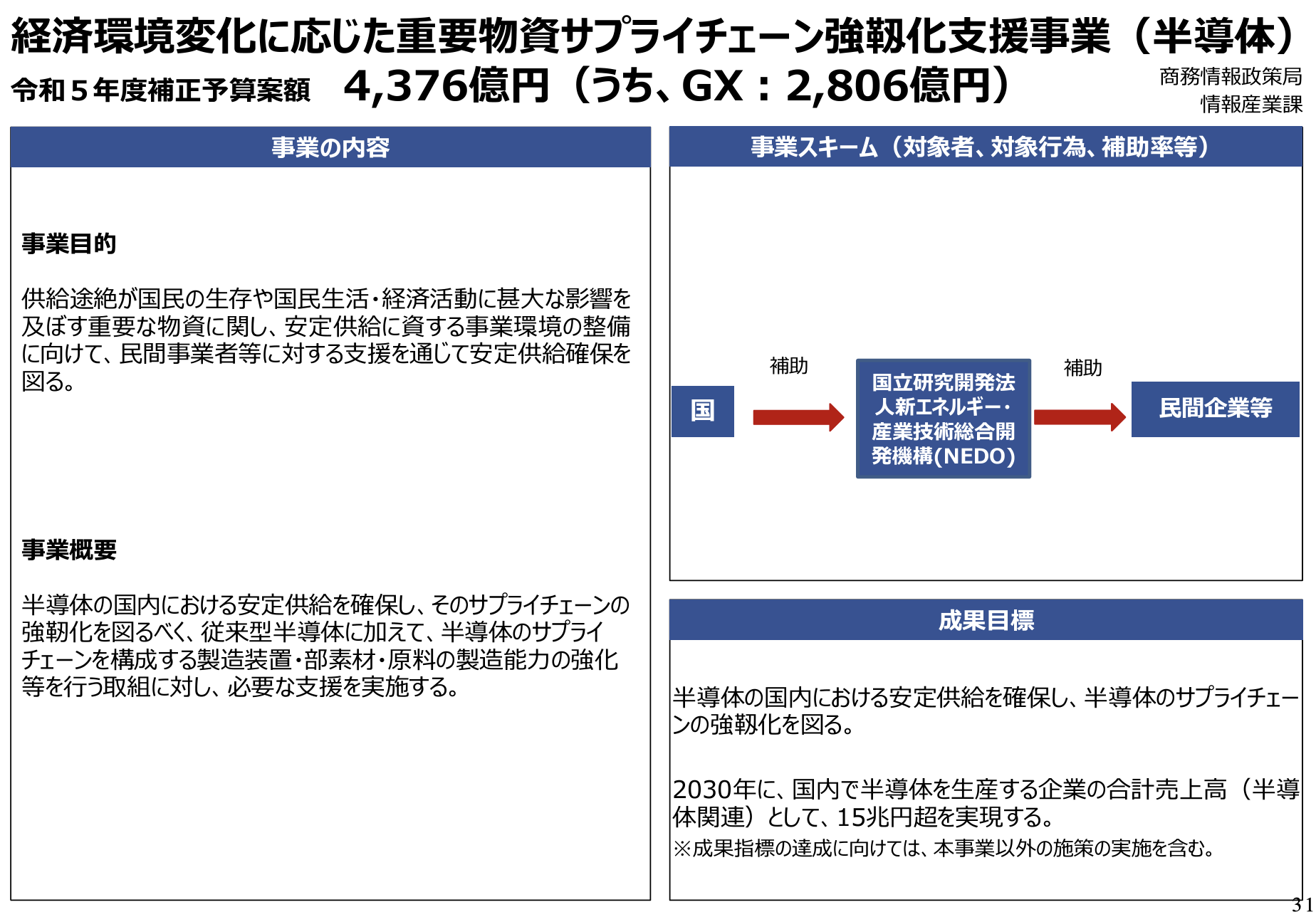

経済環境変化に応じた重要物資サプライチェーン強靱化支援事業(半導体)

令和5年度補正予算案額4,376億円(うち、GX:2,806億円)

事業内容

供給途絶が国民の生存や国民生活・経済活動に甚大な影響を及ぼす重要な物資に関し、安定供給に資する事業環境の整備に向けて、民間事業者等に対する支援を通じて安定供給確保を図る。

半導体の国内における安定供給を確保し、そのサプライチェーンの強靭化を図るべく、従来型半導体に加えて、半導体のサプライチェーンを構成する製造装置・部素材・原料の製造能力の強化等を行う取組に対し、必要な支援を実施する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

半導体の国内における安定供給を確保し、半導体のサプライチェーンの強靱化を図る。2030年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高(半導体関連)として、15兆円超を実現する。

※成果指標の達成に向けては、本事業以外の施策の実施を含む。

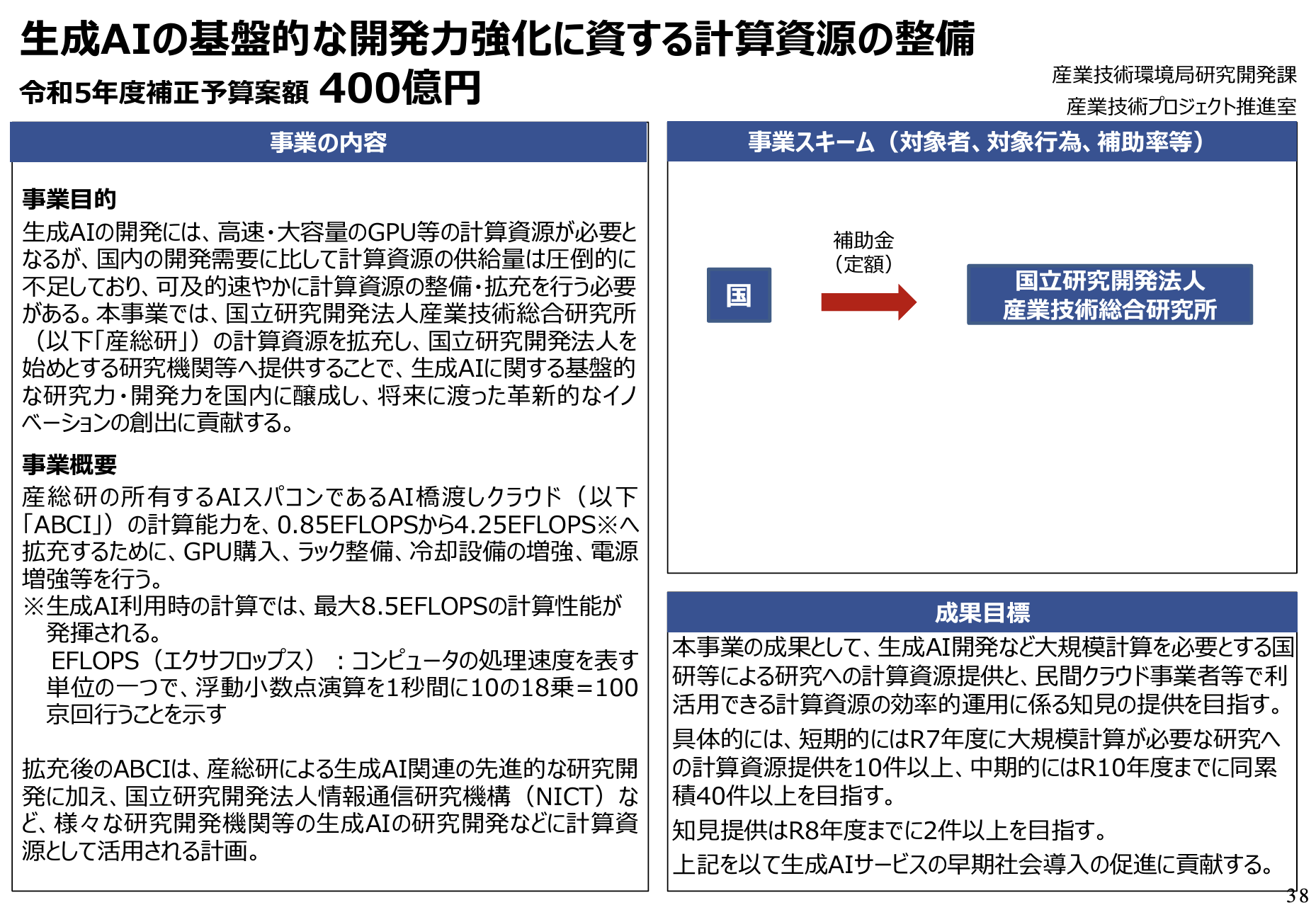

生成AIの基盤的な開発力強化に資する計算資源の整備

生成AIの基盤的な開発力強化に資する計算資源の整備

令和5年度補正予算案額400億円

事業内容

生成AIの開発には、高速・大容量のGPU等の計算資源が必要となるが、国内の開発需要に比して計算資源の供給量は圧倒的に不足しており、可及的速やかに計算資源の整備・拡充を行う必要がある。本事業では、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)の計算資源を拡充し、国立研究開発法人を始めとする研究機関等へ提供することで、生成AIに関する基盤的な研究力・開発力を国内に醸成し、将来に渡った革新的なイノベーションの創出に貢献する。

産総研の所有するAIスパコンであるAI橋渡しクラウド(以下「ABCI」)の計算能力を、0.85EFLOPSから4.25EFLOPS※へ拡充するために、GPU購入、ラック整備、冷却設備の増強、電源増強等を行う。※生成AI利用時の計算では、最大8.5EFLOPSの計算性能が発揮される。EFLOPS(エクサフロップス):コンピュータの処理速度を表す単位の一つで、浮動小数点演算を1秒間に10の18乗=100京回行うことを示す拡充後のABCIは、産総研による生成AI関連の先進的な研究開発に加え、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)など、様々な研究開発機関等の生成AIの研究開発などに計算資源として活用される計画。

成果目標

本事業の成果として、生成AI開発など大規模計算を必要とする国研等による研究への計算資源提供と、民間クラウド事業者等で利活用できる計算資源の効率的運用に係る知見の提供を目指す。具体的には、短期的にはR7年度に大規模計算が必要な研究への計算資源提供を10件以上、中期的にはR10年度までに同累積40件以上を目指す。知見提供はR8年度までに2件以上を目指す。上記を以て生成AIサービスの早期社会導入の促進に貢献する。

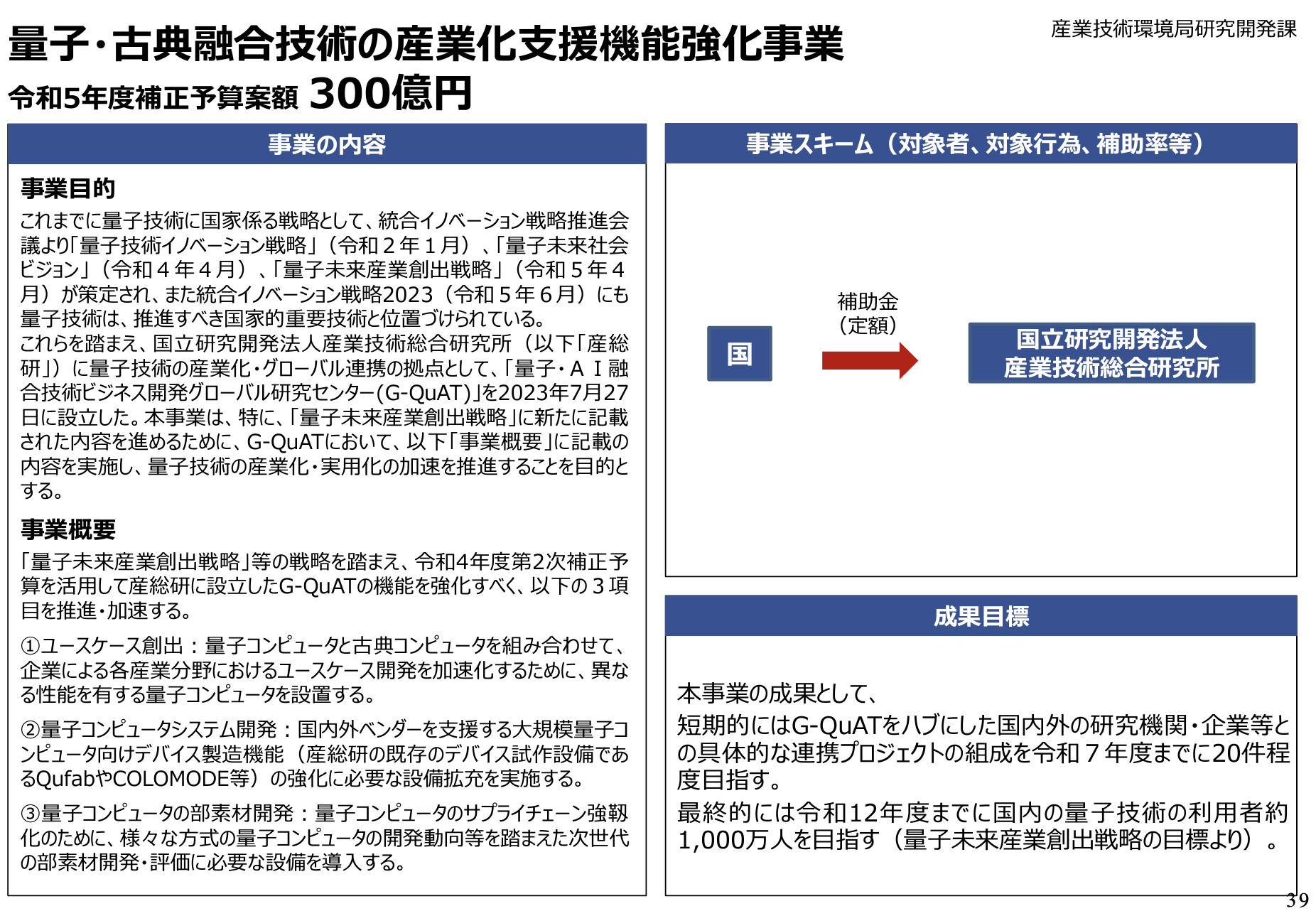

事業内容

これまでに量子技術に国家係る戦略として、統合イノベーション戦略推進会議より「量子技術イノベーション戦略」(令和2年1月)、「量子未来社会ビジョン」(令和4年4月)、「量子未来産業創出戦略」(令和5年4月)が策定され、また統合イノベーション戦略2023(令和5年6月)にも量子技術は、推進すべき国家的重要技術と位置づけられている。これらを踏まえ、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)に量子技術の産業化・グローバル連携の拠点として、「量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)」を2023年7月27日に設立した。本事業は、特に、「量子未来産業創出戦略」に新たに記載された内容を進めるために、G-QuATにおいて、以下「事業概要」に記載の内容を実施し、量子技術の産業化・実用化の加速を推進することを目的とする。

「量子未来産業創出戦略」等の戦略を踏まえ、令和4年度第2次補正予算を活用して産総研に設立したG-QuATの機能を強化すべく、以下の3項目を推進・加速する。①ユースケース創出:量子コンピュータと古典コンピュータを組み合わせて、企業による各産業分野におけるユースケース開発を加速化するために、異なる性能を有する量子コンピュータを設置する。②量子コンピュータシステム開発:国内外ベンダーを支援する大規模量子コンピュータ向けデバイス製造機能(産総研の既存のデバイス試作設備であるQufabやCOLOMODE等)の強化に必要な設備拡充を実施する。③量子コンピュータの部素材開発:量子コンピュータのサプライチェーン強靱化のために、様々な方式の量子コンピュータの開発動向等を踏まえた次世代の部素材開発・評価に必要な設備を導入する。

成果目標

本事業の成果として、短期的にはG-QuATをハブにした国内外の研究機関・企業等との具体的な連携プロジェクトの組成を令和7年度までに20件程度目指す。最終的には令和12年度までに国内の量子技術の利用者約1,000万人を目指す(量子未来産業創出戦略の目標より)。

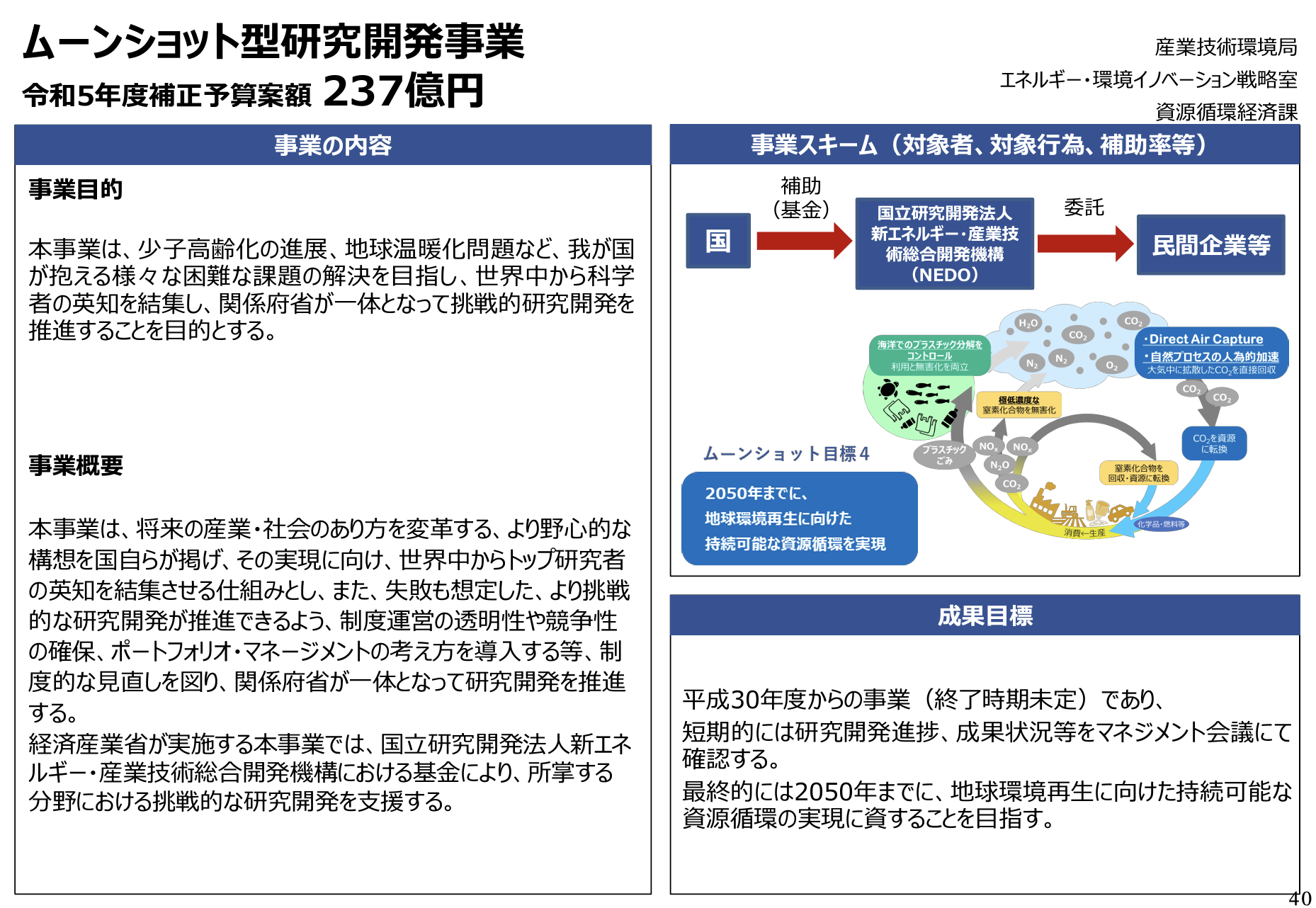

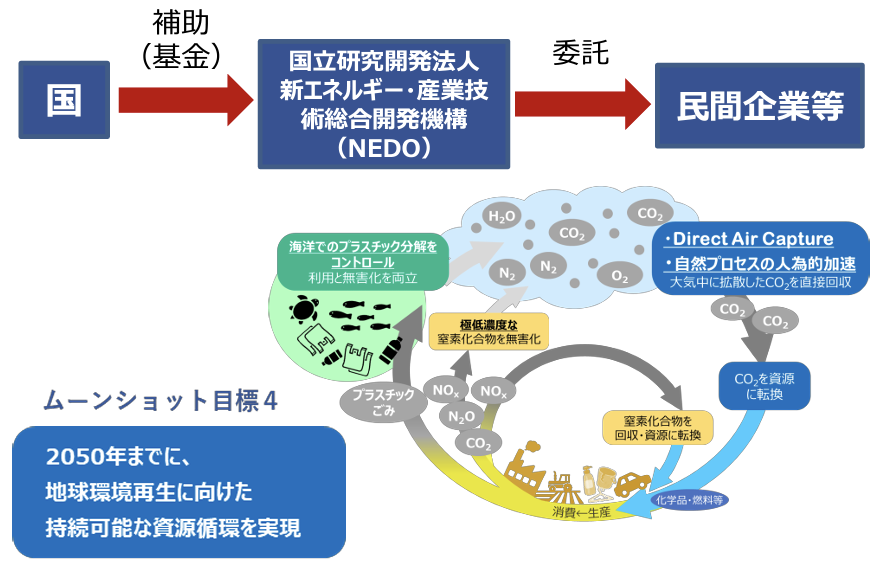

ムーンショット型研究開発事業

ムーンショット型研究開発事業

令和5年度補正予算案額237億円

事業内容

本事業は、少子高齢化の進展、地球温暖化問題など、我が国が抱える様々な困難な課題の解決を目指し、世界中から科学者の英知を結集し、関係府省が一体となって挑戦的研究開発を推進することを目的とする。

本事業は、将来の産業・社会のあり方を変革する、より野心的な構想を国自らが掲げ、その実現に向け、世界中からトップ研究者の英知を結集させる仕組みとし、また、失敗も想定した、より挑戦的な研究開発が推進できるよう、制度運営の透明性や競争性の確保、ポートフォリオ・マネージメントの考え方を導入する等、制度的な見直しを図り、関係府省が一体となって研究開発を推進する。経済産業省が実施する本事業では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構における基金により、所掌する分野における挑戦的な研究開発を支援する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

平成30年度からの事業(終了時期未定)であり、短期的には研究開発進捗、成果状況等をマネジメント会議にて確認する。最終的には2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環の実現に資することを目指す。

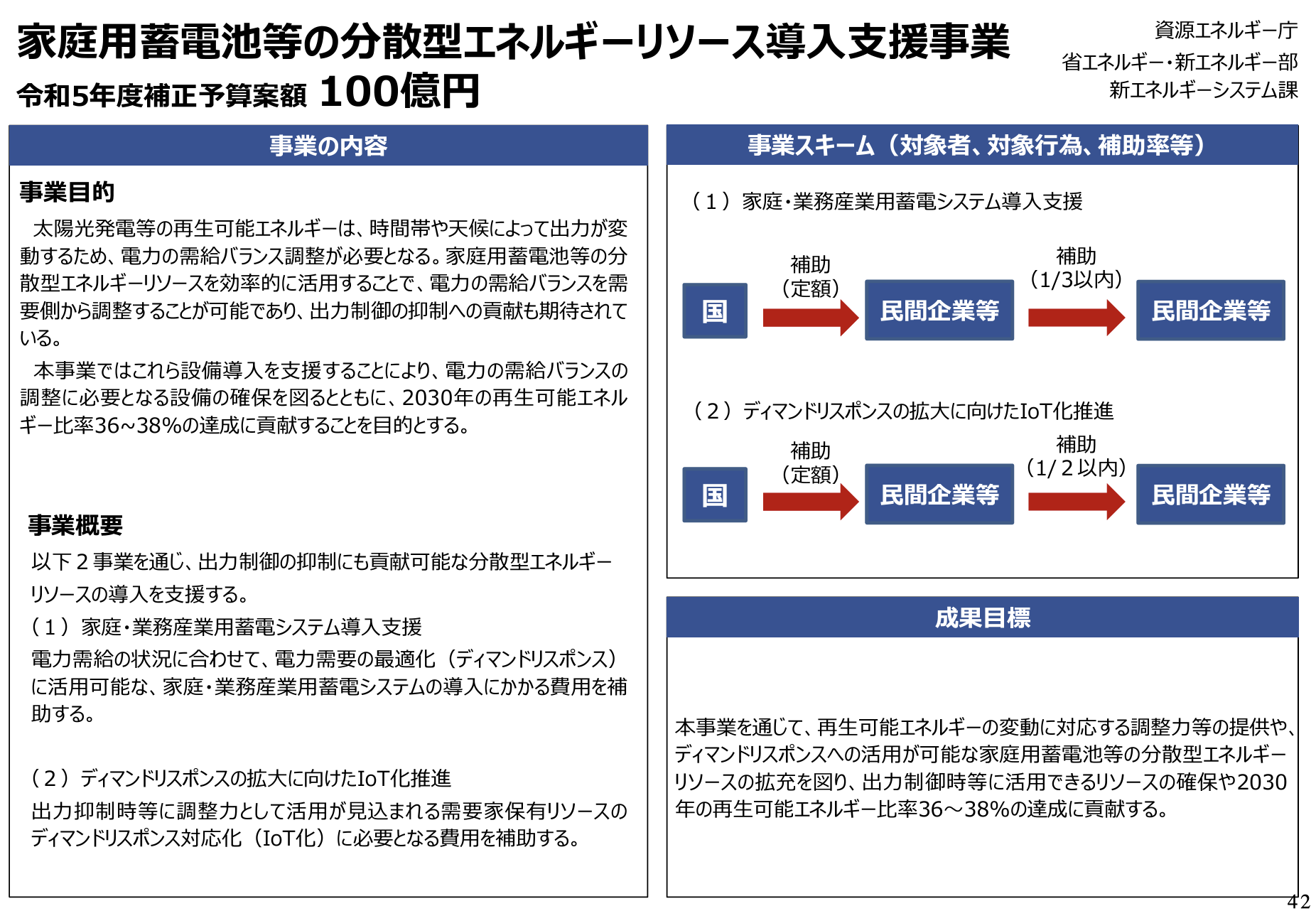

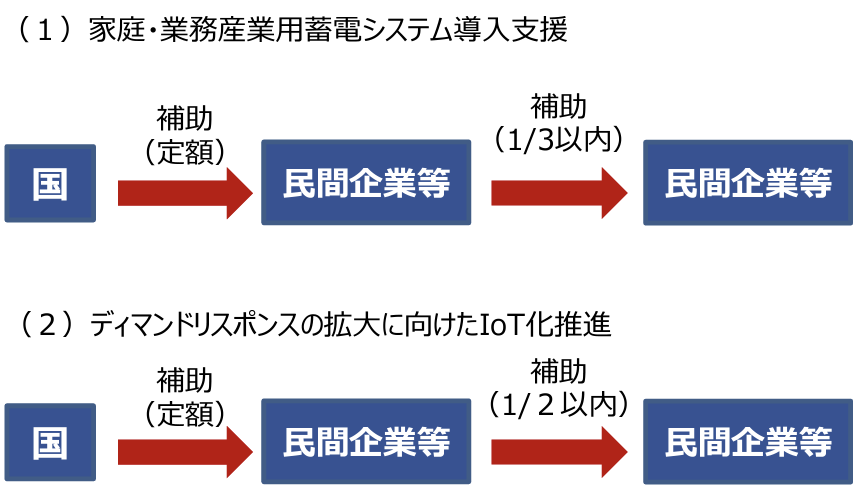

家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソース導入支援事業

令和5年度補正予算案額100億円

事業内容

太陽光発電等の再生可能エネルギーは、時間帯や天候によって出力が変動するため、電力の需給バランス調整が必要となる。家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソースを効率的に活用することで、電力の需給バランスを需要側から調整することが可能であり、出力制御の抑制への貢献も期待されている。本事業ではこれら設備導入を支援することにより、電力の需給バランスの調整に必要となる設備の確保を図るとともに、2030年の再生可能エネルギー比率36~38%の達成に貢献することを目的とする。

以下2事業を通じ、出力制御の抑制にも貢献可能な分散型エネルギーリソースの導入を支援する。

(1)家庭・業務産業用蓄電システム導入支援電力需給の状況に合わせて、電力需要の最適化(ディマンドリスポンス)に活用可能な、家庭・業務産業用蓄電システムの導入にかかる費用を補助する。

(2)ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進出力抑制時等に調整力として活用が見込まれる需要家保有リソースのディマンドリスポンス対応化(IoT化)に必要となる費用を補助する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

本事業を通じて、再生可能エネルギーの変動に対応する調整力等の提供や、ディマンドリスポンスへの活用が可能な家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソースの拡充を図り、出力制御時等に活用できるリソースの確保や2030年の再生可能エネルギー比率36~38%の達成に貢献する。

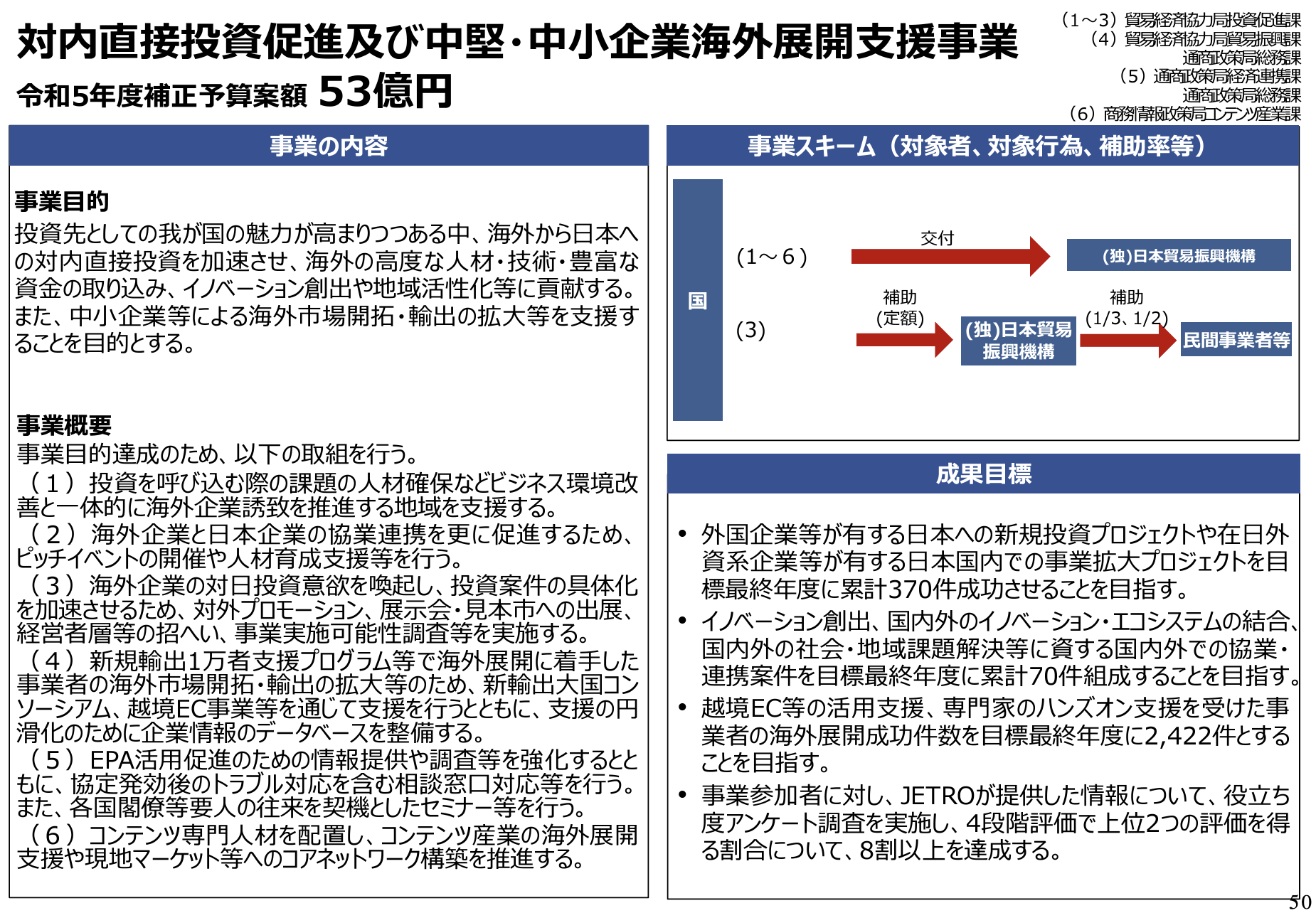

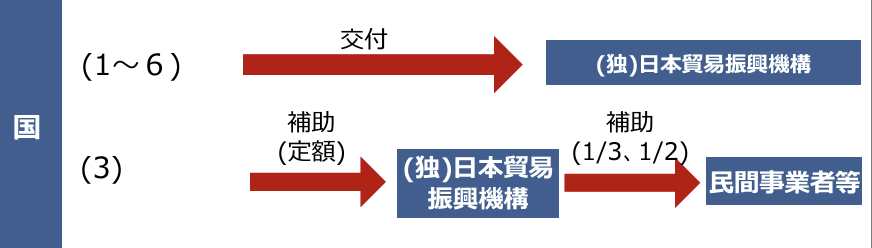

対内直接投資促進及び中堅・中小企業海外展開支援事業

対内直接投資促進及び中堅・中小企業海外展開支援事業

令和5年度補正予算案額53億円

事業内容

事業目的投資先としての我が国の魅力が高まりつつある中、海外から日本への対内直接投資を加速させ、海外の高度な人材・技術・豊富な資金の取り込み、イノベーション創出や地域活性化等に貢献する。また、中小企業等による海外市場開拓・輸出の拡大等を支援することを目的とする。

事業目的達成のため、以下の取組を行う。

(1)投資を呼び込む際の課題の人材確保などビジネス環境改善と一体的に海外企業誘致を推進する地域を支援する。

(2)海外企業と日本企業の協業連携を更に促進するため、ピッチイベントの開催や人材育成支援等を行う。

(3)海外企業の対日投資意欲を喚起し、投資案件の具体化を加速させるため、対外プロモーション、展示会・見本市への出展、経営者層等の招へい、事業実施可能性調査等を実施する。

(4)新規輸出1万者支援プログラム等で海外展開に着手した事業者の海外市場開拓・輸出の拡大等のため、新輸出大国コンソーシアム、越境EC事業等を通じて支援を行うとともに、支援の円滑化のために企業情報のデータベースを整備する。

(5)EPA活用促進のための情報提供や調査等を強化するとともに、協定発効後のトラブル対応を含む相談窓口対応等を行う。また、各国閣僚等要人の往来を契機としたセミナー等を行う。

(6)コンテンツ専門人材を配置し、コンテンツ産業の海外展開支援や現地マーケット等へのコアネットワーク構築を推進する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

•外国企業等が有する日本への新規投資プロジェクトや在日外資系企業等が有する日本国内での事業拡大プロジェクトを目標最終年度に累計370件成功させることを目指す。

•イノベーション創出、国内外のイノベーション・エコシステムの結合、国内外の社会・地域課題解決等に資する国内外での協業・連携案件を目標最終年度に累計70件組成することを目指す。

•越境EC等の活用支援、専門家のハンズオン支援を受けた事業者の海外展開成功件数を目標最終年度に2,422件とすることを目指す。

•事業参加者に対し、JETROが提供した情報について、役立ち度アンケート調査を実施し、4段階評価で上位2つの評価を得る割合について、8割以上を達成する。

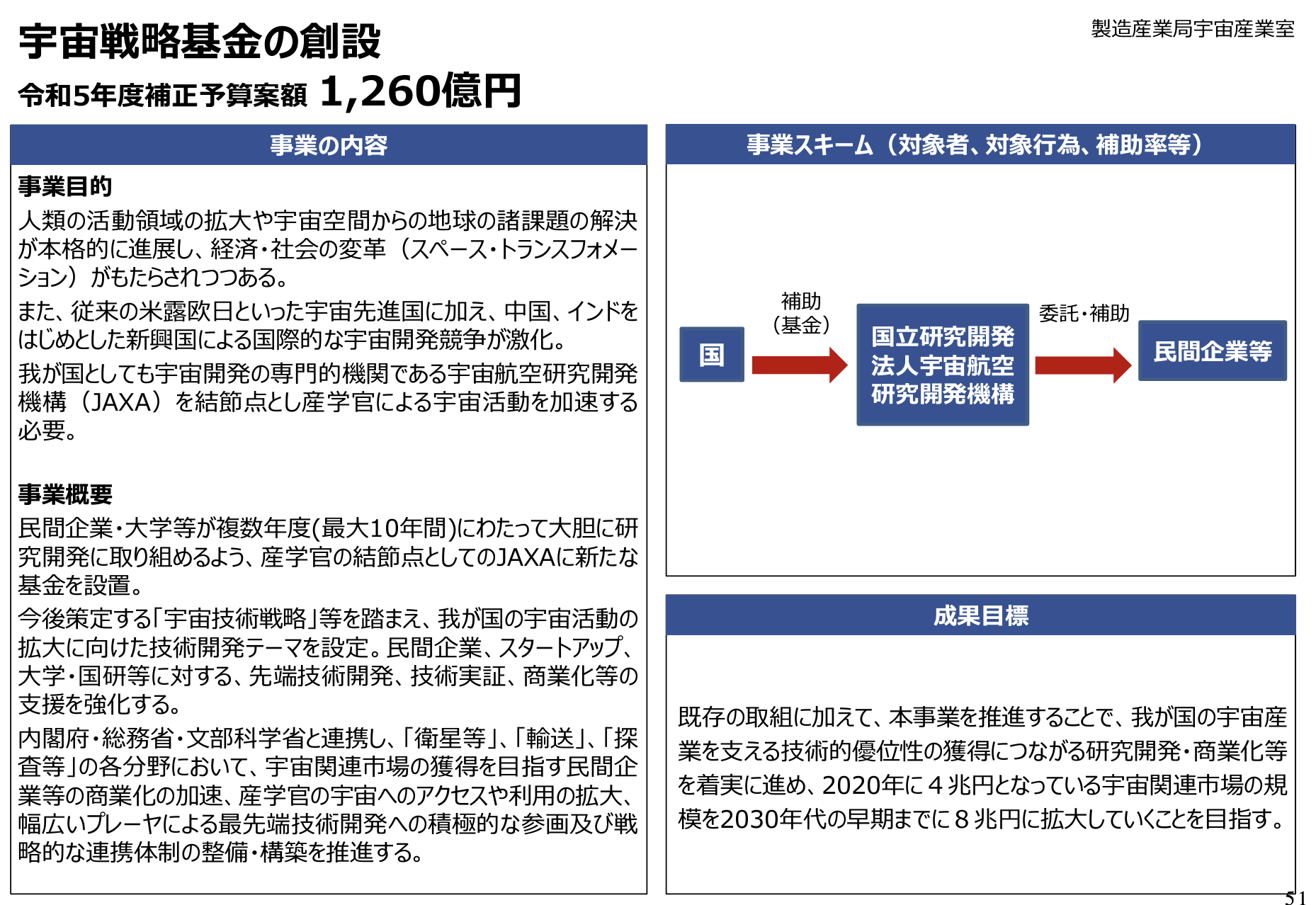

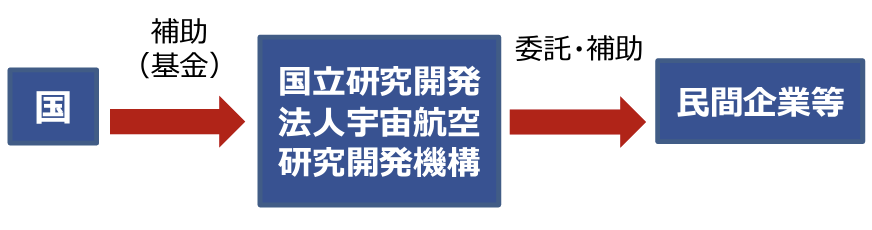

宇宙戦略基金の創設

宇宙戦略基金の創設

令和5年度補正予算案額1,260億円

事業内容

人類の活動領域の拡大や宇宙空間からの地球の諸課題の解決が本格的に進展し、経済・社会の変革(スペース・トランスフォメーション)がもたらされつつある。また、従来の米露欧日といった宇宙先進国に加え、中国、インドをはじめとした新興国による国際的な宇宙開発競争が激化。我が国としても宇宙開発の専門的機関である宇宙航空研究開発機構(JAXA)を結節点とし産学官による宇宙活動を加速する必要。

民間企業・大学等が複数年度(最大10年間)にわたって大胆に研究開発に取り組めるよう、産学官の結節点としてのJAXAに新たな基金を設置。今後策定する「宇宙技術戦略」等を踏まえ、我が国の宇宙活動の拡大に向けた技術開発テーマを設定。民間企業、スタートアップ、大学・国研等に対する、先端技術開発、技術実証、商業化等の支援を強化する。内閣府・総務省・文部科学省と連携し、「衛星等」、「輸送」、「探査等」の各分野において、宇宙関連市場の獲得を目指す民間企業等の商業化の加速、産学官の宇宙へのアクセスや利用の拡大、幅広いプレーヤによる最先端技術開発への積極的な参画及び戦略的な連携体制の整備・構築を推進する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

既存の取組に加えて、本事業を推進することで、我が国の宇宙産業を支える技術的優位性の獲得につながる研究開発・商業化等を着実に進め、2020年に4兆円となっている宇宙関連市場の規模を2030年代の早期までに8兆円に拡大していくことを目指す。

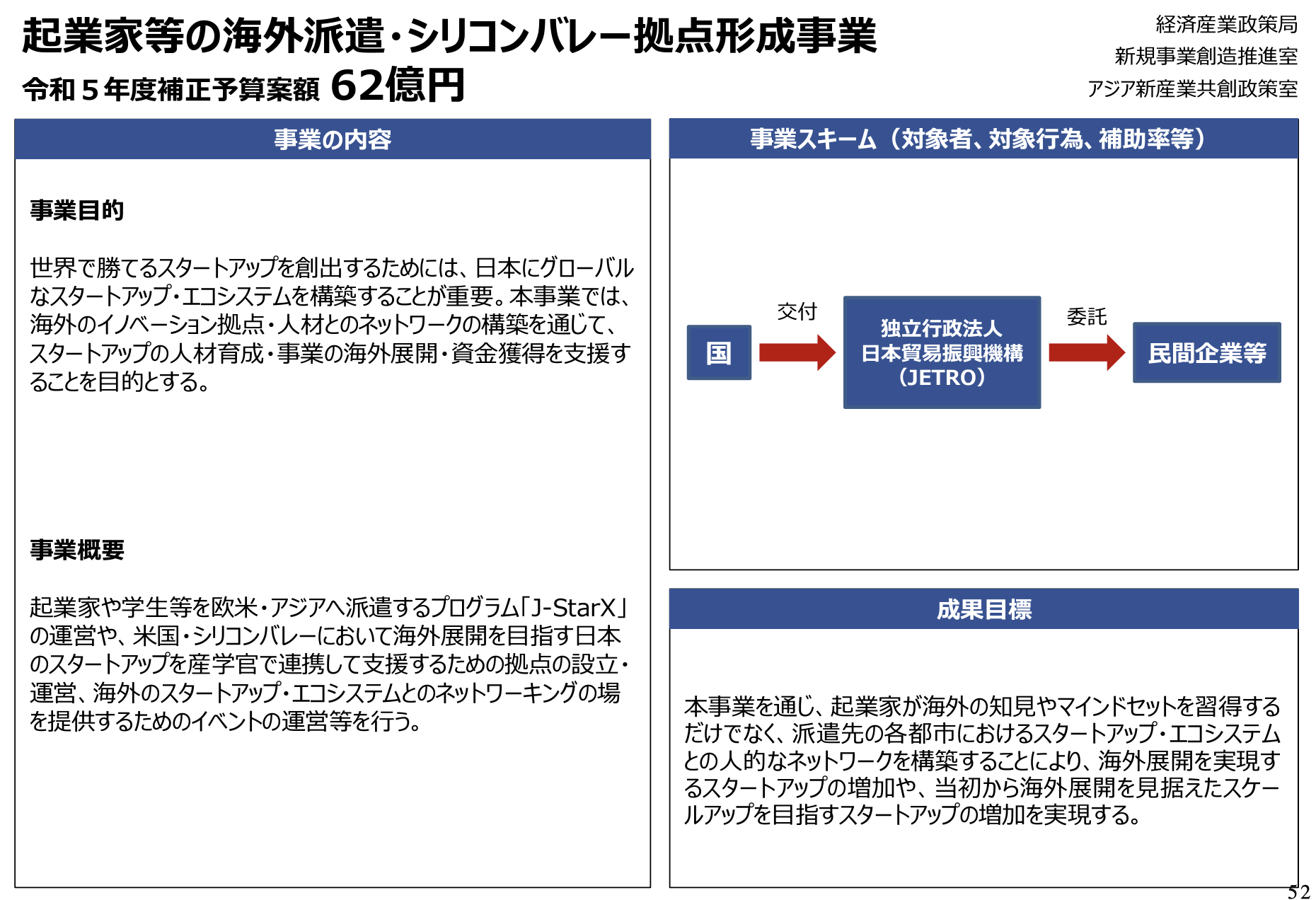

起業家等の海外派遣・シリコンバレー拠点形成事業

令和5年度補正予算案額62億円

事業内容

世界で勝てるスタートアップを創出するためには、日本にグローバルなスタートアップ・エコシステムを構築することが重要。本事業では、海外のイノベーション拠点・人材とのネットワークの構築を通じて、スタートアップの人材育成・事業の海外展開・資金獲得を支援することを目的とする。

起業家や学生等を欧米・アジアへ派遣するプログラム「J-StarX」の運営や、米国・シリコンバレーにおいて海外展開を目指す日本のスタートアップを産学官で連携して支援するための拠点の設立・運営、海外のスタートアップ・エコシステムとのネットワーキングの場を提供するためのイベントの運営等を行う。

事業スキーム

成果目標

成果目標

本事業を通じ、起業家が海外の知見やマインドセットを習得するだけでなく、派遣先の各都市におけるスタートアップ・エコシステムとの人的なネットワークを構築することにより、海外展開を実現するスタートアップの増加や、当初から海外展開を見据えたスケールアップを目指すスタートアップの増加を実現する。

PHR社会実装加速化事業

令和5年度補正予算案額24億円

事業内容

デジタル技術を活用した様々なヘルスケア・医療機器の開発を促進するためには、PersonalHealthRecord(以下「PHR」)等のリアルワールドデータを活用することが重要であり、2050年までにPHR関連産業の市場規模が大きく拡大することが見込まれている。このため、本事業では、異分野連携による実証を通じて、新たなユースケースを創出するとともにPHRを社会実装するために必要となるデータ流通基盤(標準のデータフォーマット、システムなど)を整備し、PHR関連産業の市場成長を加速することを目的に事業を実施する。

本事業では、PHR利活用促進に向けて、ユースケースを創出すべく、個別テーマ(運動・睡眠・食事)ごとに、PHRを活用した事業モデル開発に向けた支援を行うとともに、生活圏の中で集客が見込まれる場所において、PHR事業者とサービス事業者が連携して、PHRを活用したサービス提供に係る実証事業を行い、事業化を視野に入れた連携の可能性についての検証を行う。あわせて、PHR利活用促進に必要となる、PHR事業を展開するプラットフォーム間の連携に必要となるデータフォーマットやシステムの標準化等を目指した実証事業を実施する。

事業スキーム

成果目標

成果目標

本事業を通じ、PHR利活用企業を拡大し、中長期的にPHR関連市場の増大を目指す。

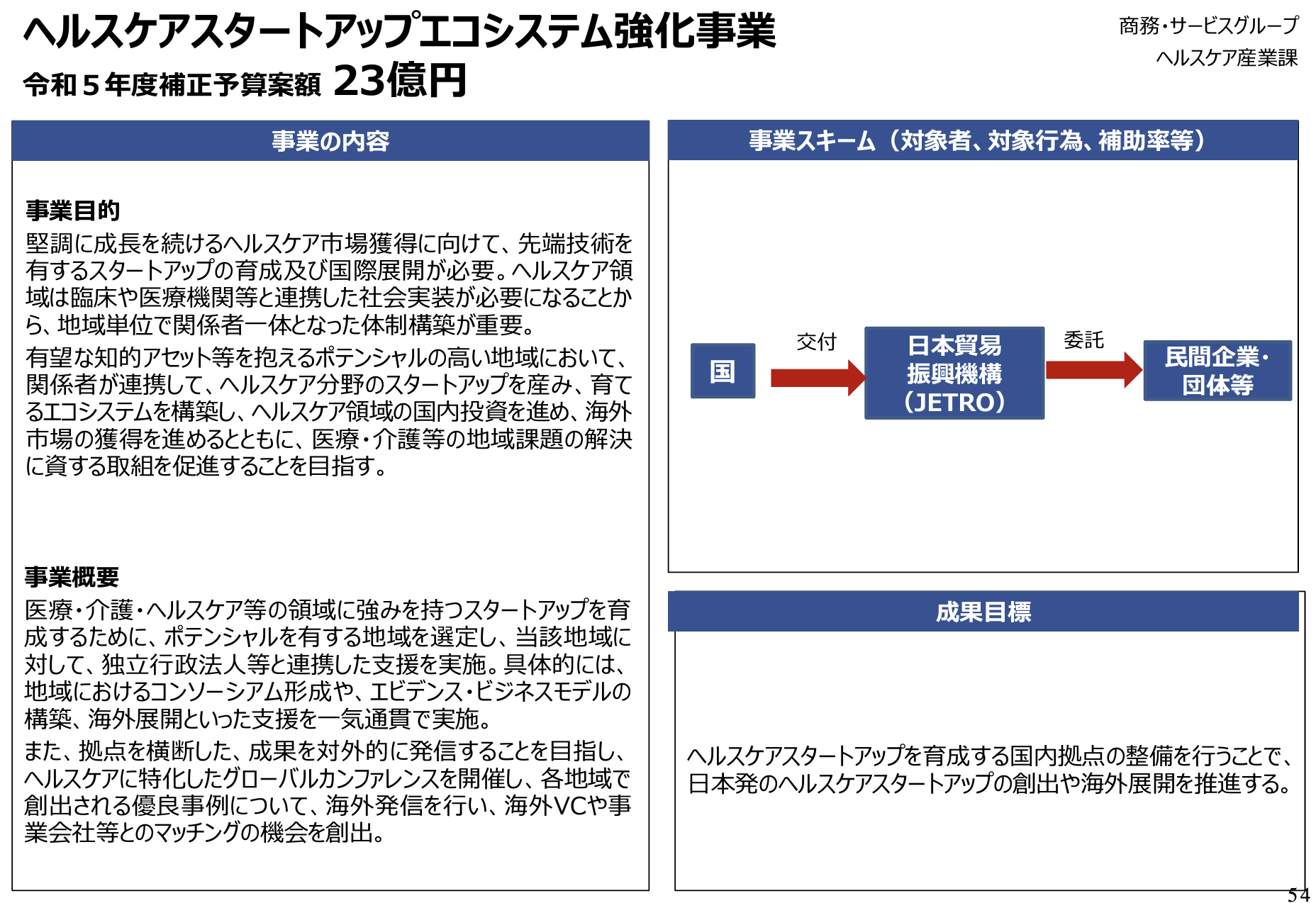

ヘルスケアスタートアップエコシステム強化事業

ヘルスケアスタートアップエコシステム強化事業

令和5年度補正予算案額23億円

事業内容

堅調に成長を続けるヘルスケア市場獲得に向けて、先端技術を有するスタートアップの育成及び国際展開が必要。ヘルスケア領域は臨床や医療機関等と連携した社会実装が必要になることから、地域単位で関係者一体となった体制構築が重要。有望な知的アセット等を抱えるポテンシャルの高い地域において、関係者が連携して、ヘルスケア分野のスタートアップを産み、育てるエコシステムを構築し、ヘルスケア領域の国内投資を進め、海外市場の獲得を進めるとともに、医療・介護等の地域課題の解決に資する取組を促進することを目指す。

医療・介護・ヘルスケア等の領域に強みを持つスタートアップを育成するために、ポテンシャルを有する地域を選定し、当該地域に対して、独立行政法人等と連携した支援を実施。具体的には、地域におけるコンソーシアム形成や、エビデンス・ビジネスモデルの構築、海外展開といった支援を一気通貫で実施。また、拠点を横断した、成果を対外的に発信することを目指し、ヘルスケアに特化したグローバルカンファレンスを開催し、各地域で創出される優良事例について、海外発信を行い、海外VCや事業会社等とのマッチングの機会を創出。

事業スキーム

成果目標

ヘルスケアスタートアップを育成する国内拠点の整備を行うことで、日本発のヘルスケアスタートアップの創出や海外展開を推進する。

事業会社の有する革新的な技術等のカーブアウト加速等支援事業

事業会社の有する革新的な技術等のカーブアウト加速等支援事業

令和5年度補正予算案額10億円

事業内容

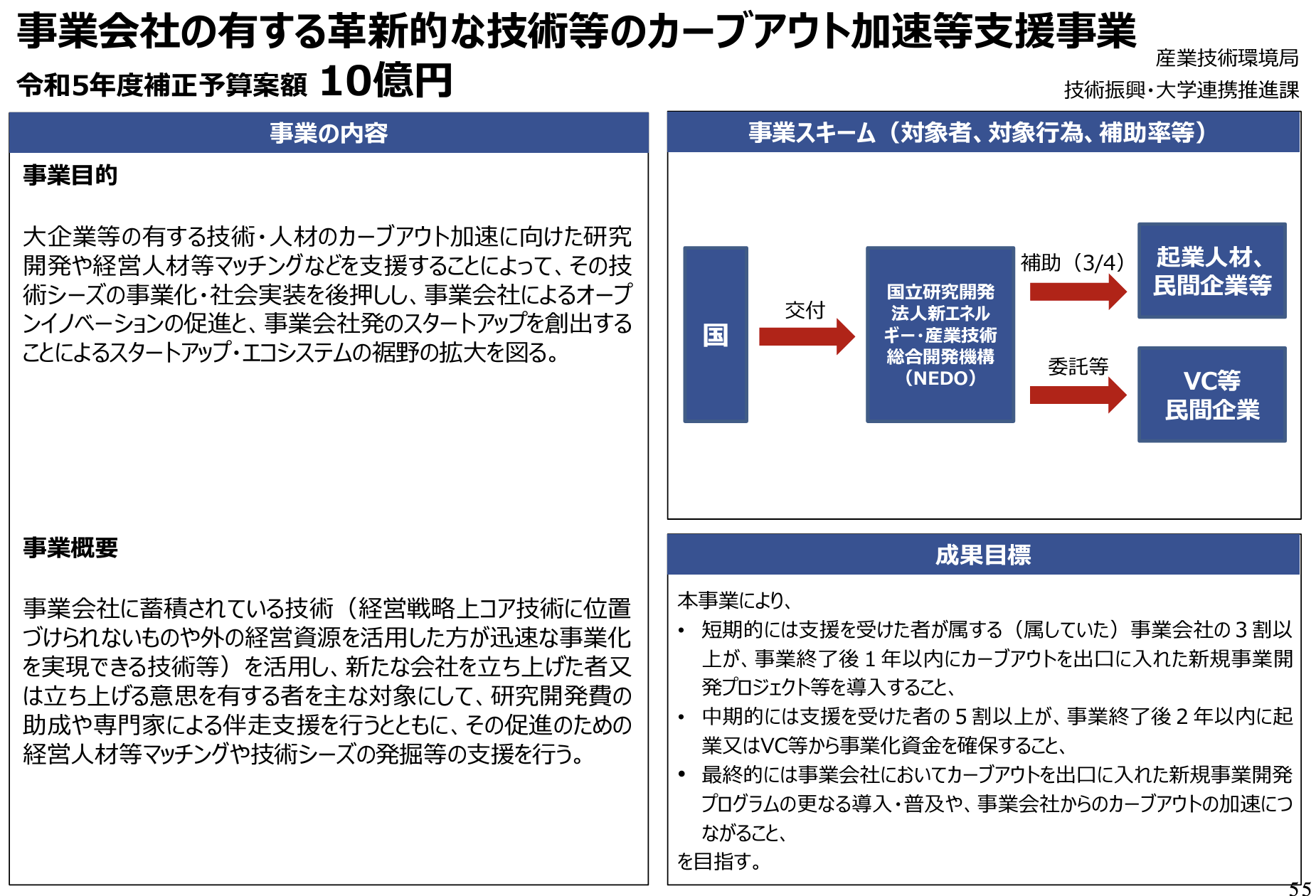

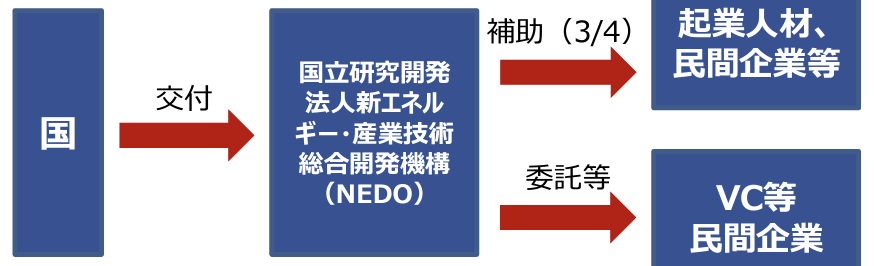

大企業等の有する技術・人材のカーブアウト加速に向けた研究開発や経営人材等マッチングなどを支援することによって、その技術シーズの事業化・社会実装を後押しし、事業会社によるオープンイノベーションの促進と、事業会社発のスタートアップを創出することによるスタートアップ・エコシステムの裾野の拡大を図る。

事業会社に蓄積されている技術(経営戦略上コア技術に位置づけられないものや外の経営資源を活用した方が迅速な事業化を実現できる技術等)を活用し、新たな会社を立ち上げた者又は立ち上げる意思を有する者を主な対象にして、研究開発費の助成や専門家による伴走支援を行うとともに、その促進のための経営人材等マッチングや技術シーズの発掘等の支援を行う。

事業スキーム

成果目標

成果目標

本事業により、

•短期的には支援を受けた者が属する(属していた)事業会社の3割以上が、事業終了後1年以内にカーブアウトを出口に入れた新規事業開発プロジェクト等を導入すること、

•中期的には支援を受けた者の5割以上が、事業終了後2年以内に起業又はVC等から事業化資金を確保すること、

•最終的には事業会社においてカーブアウトを出口に入れた新規事業開発プログラムの更なる導入・普及や、事業会社からのカーブアウトの加速につながること、

を目指す。

未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業

未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業

令和5年度補正予算案額8.6億円

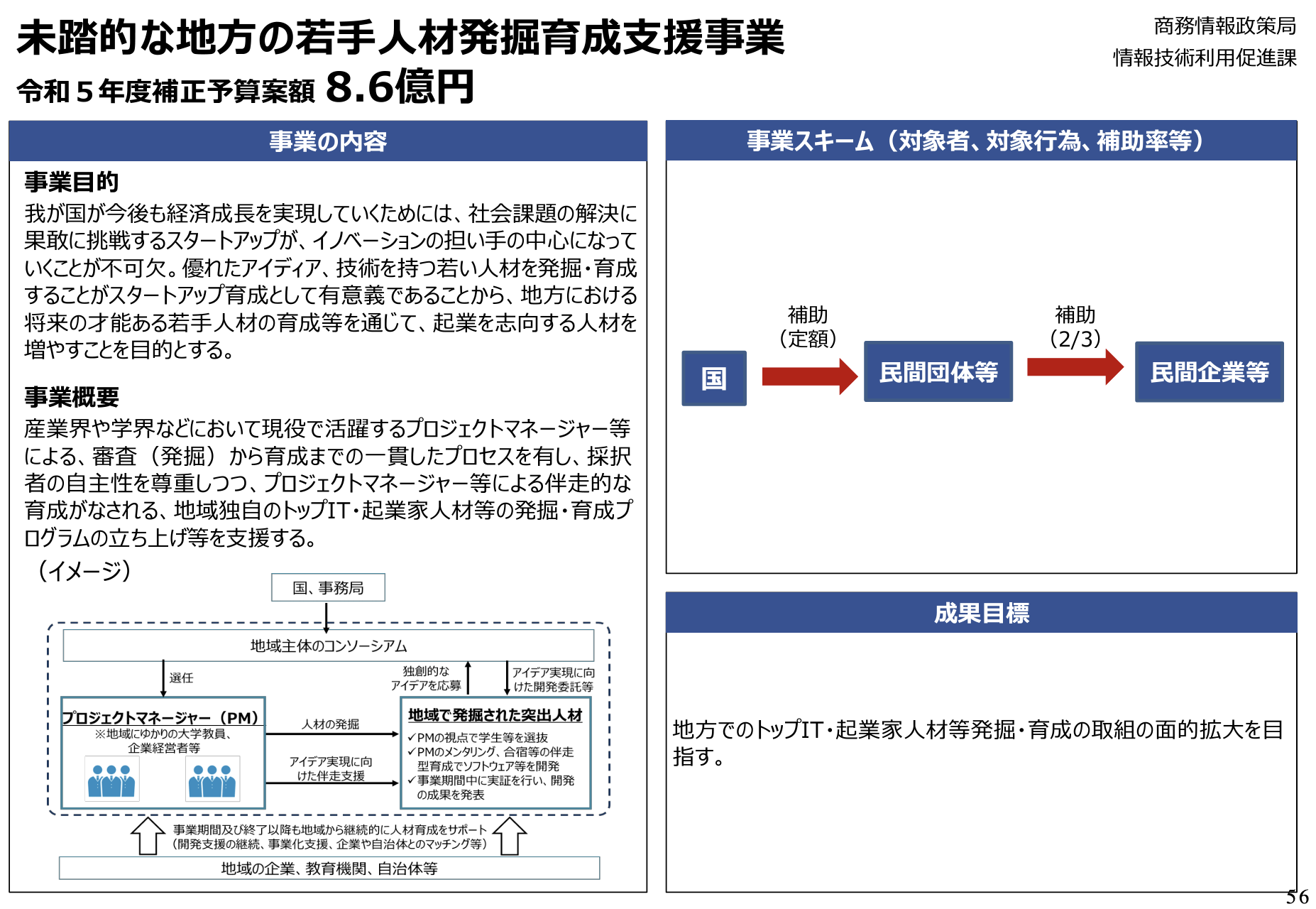

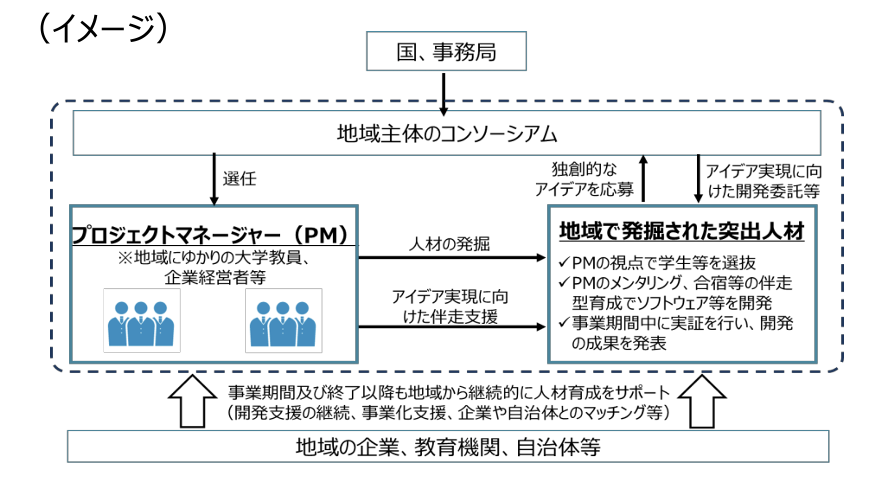

事業内容

我が国が今後も経済成長を実現していくためには、社会課題の解決に果敢に挑戦するスタートアップが、イノベーションの担い手の中心になっていくことが不可欠。優れたアイディア、技術を持つ若い人材を発掘・育成することがスタートアップ育成として有意義であることから、地方における将来の才能ある若手人材の育成等を通じて、起業を志向する人材を増やすことを目的とする。

産業界や学界などにおいて現役で活躍するプロジェクトマネージャー等による、審査(発掘)から育成までの一貫したプロセスを有し、採択者の自主性を尊重しつつ、プロジェクトマネージャー等による伴走的な育成がなされる、地域独自のトップIT・起業家人材等の発掘・育成プログラムの立ち上げ等を支援する。

事業スキーム 成果目標

成果目標

地方でのトップIT・起業家人材等発掘・育成の取組の面的拡大を目指す。

Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構築実証事業

Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構築実証事業

令和5年度補正予算案額4.5億円

事業内容

Web3.0(ブロックチェーン技術を基にしたビジネスの総称)の基盤となるブロックチェーン技術は、中長期的にはSociety5.0時代のグローバルなデータ連携基盤(新たな社会インフラ)にも繋がりうる革新的技術。日本において税制・規制等の制度面の整備が進む中、2022年末から、日本企業(スタートアップ含む)によるWeb3.0・ブロックチェーンに係る事業展開や海外からの対日投資の動きが活発化。

さらに、諸外国政府においても、Web3.0・ブロックチェーンのユースケース創出のための実証や人材育成、研究開発、エコシステム構築等の支援が行われているところ。本事業では、こうした民間や諸外国政府の動きを背景に、日本においても、Society5.0の実現や産業及び社会における課題の解決等に資するWeb3.0・ブロックチェーンの社会実装を加速することを目的とする。

事業スキーム 成果目標

成果目標

本事業の成果物を通じて、Society5.0の実現や産業及び社会における課題の解決等に資するWeb3.0・ブロックチェーンの活用への民間投資をさらに呼び込むとともに、実証事業で構築したデータ標準・データ連携基盤等の将来的な実用化・社会実装等を目指す。

臨時国会のスケジュールと課題

- 第212回臨時国会は、2023年10月20日に召集された。

- 野党は、経済対策の効果を疑問視し、9月の内閣改造で初入閣した閣僚らの追及を予定している。

- 首相の所信表明演説は、2023年10月23日に行われ、与野党の代表質問は24〜26日に実施予定。

- 政府・与党の間で臨時国会の開会日に関する調整が難航しており、国会冒頭の日程が当初の想定よりずれ込むなど年内の衆院解散・総選挙の日程は窮屈で、岸田文雄首相の判断に影響を及ぼす可能性がある。

- 政府与党は、2023年度補正予算案の概要をまとめた。9兆円近い国債を追加発行し、経済対策関係費のうち7割近くの財源を賄う。11月10日に閣議決定する。

内閣改造と教団問題

- 内閣改造では、19人の閣僚中11人が初入閣した。

- 加藤少子化相をはじめとする閣僚に「政治とカネ」の問題が浮上している。

- 旧統一教会の問題に対して、政府からの解散命令請求があり、法案提出されているが、法整備の難しさから与野党の意見が分かれる可能性がある。

経済対策の5本柱と具体的な施策

- 岸田首相が指示した経済対策の5本柱は以下の通り

①物価高から生活を守る対策

②持続的賃上げ、所得向上と地方の成長

③成長力強化に資する国内投資促進

④人口減少を乗り越える社会変革の推進

⑤国土強靱化、防災・減災など安全・安心の確保

具体的な施策としては、以下のようなものがある

- 物価高対策: ガソリンや電気・都市ガスの価格抑制策を実施。

- 地方経済の活性化: インバウンド(訪日外国人)増加や農林水産品の輸出拡大を目指す。

- 減税: 物価高や負担増への懸念を踏まえ、国内投資促進や特許などの所得に関する減税制度の創設を提案。3兆円台半ばの規模で所得税と住民税の定額減税を行う。減税対象は所得税と住民税の税収増分で、納税者に「税」の形で直接還元する。所得税減税額は2024年分の所得税3万円と、2024年度分の個人住民税1万円の減税を実施。減税の実効性を高めるため、所得税減税額が2024年分の所得税額を上回る場合、2025年度分の個人住民税で残りを控除できる仕組みも導入。2024年と2025年の個人住民税の減収額は、国費で全額補てんされ、減税の実施は、2023年6月から始める予定。加えて低所得者支援として住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり7万円の給付も行われる。2024年から世帯あたり3万円を追加し、住民税非課税世帯への支援額を合計10万円とする計画。また、「特許などの所得に対する減税制度の創設」や「ストックオプション(自社株購入権)の減税措置の充実」なども実施される予定。

- デジタル技術の活用: 人口減対策として、デジタル技術を活用した自治体業務の効率化を進める。

- 投資促進:政府は、半導体や蓄電池などの「重要物資」の国内生産を支援するため、重要物資用インフラ整備(半導体や蓄電池など)等の国内で確保すべき「重要物資」のための工場建設に関連するインフラ(例:周辺道路や工業用水)を整備する自治体への交付金を新設する方針。2023年度補正予算案に約1兆8600億円を計上する方針を固めました。この予算は、経済安全保障推進法に基づき、「特定重要物資」に指定されている半導体の安定供給に向けた生産拠点の整備などを促進するためのものです。具体的には、半導体の生産や開発を支援する3つの基金に積み増す費用を計上します。次世代半導体の国産化を目指すラピダス(東京)への支援を念頭に置いた基金に約6500億円、先端半導体の生産拠点整備を支援する基金には約6300億円、国内の安定供給確保につなげる基金には約5800億円をそれぞれ充てる予定です。

また、政府はこれらの基金を活用し、半導体受託製造最大手の台湾積体電路製造(TSMC)が熊本県で検討する国内第2工場の整備への補助などを想定しています。

具体的には、経済産業省が最大9000億円規模の補助金による支援を検討しているとのことです。以上のような半導体の生産や開発を支援するための基金に約1.9兆円を盛り込む方針。

昨年度補正予算でも1.3兆円を計上しており、半導体サプライチェーン(供給網)の強靱化へ動く岸田政権の姿勢を改めて示す予算となるとのことです。 - 「年収の壁」に対する対策として、企業を対象にした助成制度を創設

手取りが減らないように労働時間の延長や賃上げに取り組んだ事業主に、従業員1人当たり最大50万円の助成金を出す方針 - 教員不足対策として、文部科学省が「ペーパーティーチャー研修」の実施に必要な費用を今年度の補正予算案に盛り込むことが決定されました。

- 国土交通省は、子育て世帯を支援するために、子どもの数に応じて「フラット35」の住宅ローン金利を引き下げる新しい方針を打ち出した。フラット35は最長35年の固定金利ローンで、返済期間が21年から35年です。今回の金利引き下げの詳細はまだ未定ですが、他の住宅支援策と合わせて、今年度の補正予算案には合計15億円が計上される予定です。以前から一部の自治体では、子育て世帯向けに最初の10年間の金利を0.25%引き下げる制度がありましたが、資材費と人件費の上昇による住宅価格の高騰と、フラット35の金利が長期金利の上昇に伴い高くなっている状況を踏まえ、さらに支援を強化する動きです。さらに、物価高騰対策として、子育て世帯が省エネ性能の高い新築住宅を購入や改修するための費用として、2100億円の補助金を用意することも決定されました。

マイナンバー制度とデジタル技術の活用

- マイナンバー制度に関しては、野党が健康保険証廃止時期の延期を提案している。

マイナンバーカードは本人確認書類としての利用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引など - デジタル技術の活用に関しては、人口減対策として、デジタル技術を活用した自治体業務の効率化を進める。

令和4年度補正予算が発表!主な補助金へ新枠増設、引き上げ、対象範囲拡大も。

最新情報はこちら▼

政府は先月まとめた総合経済対策の裏付けとなるおよそ29兆円の補正予算案を閣議決定。総合経済対策は物価高対策を中心に10月末にまとめられ、8日夕方、政策実行の財源となる2022年度第2次補正予算案が持ち回り閣議で決定されました。

一般会計歳出およそ29兆円のうち、22兆8500億円を新たな国債の発行で賄います。残りについては、想定よりも増加している税収およそ3兆円や前年度予算の剰余金2兆円余りが充てられます。政府はこの補正予算案を今月中旬に臨時国会に提出し、年内の成立を目指します。

予算案は、エネルギー価格の負担軽減策を柱とする総合経済対策の裏付けとなるもの。

コロナ対策を中心とした2022年度補正予算の国債追加額22・0兆円を上回る異例の規模で、借金頼みの財政支出に歯止めがかからない。

政府は当初予算と第1次補正で計39・6兆円の国債発行を決めており、今回の追加発行により総額は62・4兆円規模となる。2021年度の補正後予算 総額65・6兆円に迫る勢い。コロナの影響が最も大きかった20年度は112・5兆円だった。

日本政府は先月、財政投融資を含む財政支出39兆円の経済対策を閣議決定。電気、ガス、ガソリンの価格の負担軽減策のほか、妊娠・出産時の支援として今年4月以降に生まれた子ども1人あたり計10万円相当を支給する少子化対策なども含まれる。うち、約29兆円分を今年度一般会計の第2次補正予算案に計上する予定。(参照:朝日新聞)

第2次補正予算案の歳入は国債のほか、22年度の一般会計税収見込みの上ぶれ分約3・1兆円を財源に充てる。このほか、21年度決算の剰余金なども活用する。(参照:読売新聞)

経済産業省が中小企業の賃上げを促す支援策として、22年度第2次補正予算案に計1兆1190億円を計上する。賃上げを条件とした補助金の拡充、コロナ禍が続く中小企業の資金繰りに活用する。

補助金拡充では、新分野への展開や業態転換などを後押しする事業に5800億円、新商品開発に向けた設備投資やIT化を支援する事業に2千億円をそれぞれ充てる。賃上げを条件に補助率を高くするなどの優遇策を設ける見込み。

資金繰り支援は財務省の計上分212億円も含め2981億円、「ゼロゼロ融資」の返済本格化に備え、期間の長い融資に借り換える際の融資保証を支援する。(参照:共同通信)

また日本政府は、2022年度第2次補正予算案に半導体支援策を計上する。

日米が連携する次世代研究拠点の整備に約3500億円、先端品の生産拠点の支援に約4500億円を盛る。製造に欠かせない部素材の確保にも3700億円を充て、計1.3兆円を投じる。政府は、半導体や蓄電池、医薬品などを「特定重要物資」に指定して、海外に拠点を置く工場などの「脱・中国依存」を進めたい考え。

「特定重要物資」は、「国民の生存に直接的な影響が生じる」「供給が特定の少数の国に偏っていて、供給が途絶えた場合に甚大な影響が生じる」などのおそれがあるもの。政府は、基本指針に基づき、対象となる物資の選定を進めている。

経済安全保障上の重要性が高まる半導体の国内供給網の構築を進める見込み。日米連携の研究拠点は年内の設置をめざす。微細なほど性能が高まる回路線幅が2ナノ(ナノは10億分の1)メートル以降の先端半導体を20年代後半から開発・量産できる体制の構築が目標。

参加する日本企業などの詳細は月内にも公表される見込み。東京大学や産業技術総合研究所、理化学研究所などが名を連ねる予定。

先端半導体の生産拠点の確保には4500億円を積む。国内誘致の支援額は21年度補正予算(6170億円)と合わせて1兆円を超える見込み。すでに補助を決めた台湾積体電路製造(TSMC)、キオクシア、米マイクロン・テクノロジーに加えて、データセンターや人工知能(AI)など最先端技術に必要となる半導体の製造も支援する。

約3700億円を計上する部素材や製造装置の確保策では、シリコンウエハーや炭化ケイ素(SiC)などの供給網の強化を促す。

経済産業省が半導体支援を拡充するのは経済安保上の重要性からだけでなく、歴史的な円安が投資を呼び込む好機とみている。大規模投資をきっかけに地域の雇用、賃金増加といった経済の好循環を生み出す狙いがある。

第2次補正予算案は蓄電池、永久磁石、レアアースなどの供給網の多様化にも1兆円規模を計上する。いずれも経済安全保障推進法上の「特定重要物資」に指定する見通しだ。岸田文雄首相は半導体を含む次世代分野に3兆円を投資すると表明。電池やロボットにも1兆円弱を投じる見通し。(参照:日経新聞)

令和3年度補正予算が発表!主な補助金へ新枠増設、引き上げ、対象範囲拡大も。

日本政府(岸田政権)は11月18日、新型コロナウイルスへの対策を含め、各施策を盛り込んだ補正予算を臨時閣議で決定しました。

中でも新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減少した事業者に最大250万円を支給する「事業復活支援金」に、2021年度補正予算案として約2兆8000億円を計上する方針を発表しました。他、新たにデジタル化やグリーン化を支援する「生産性革命推進事業」として、約2000億円なども盛り込まれています。

本記事では、個人事業主や創業間もないスタートアップ、ベンチャーなども利用可能な通年募集される主な補助金の動向から、注目度の高い新たな補助金まで網羅的に解説していきます。補助金一覧をご覧ください。

https://expact.jp/subsidy2022/

事業復活支援金 【2.8兆円】

コロナの影響で1カ月の売り上げが50%以下に落ち込んだ事業者に対し、地域や業種を問わず、事業規模に応じて最大250万円、個人事業主に同50万円を支給する方針。

来年3月までの事業見通しを立てられるよう、5カ月分を一括して支払うことで、事業者を下支えし経済の底割れを防ぐのが狙いとのこと。

■事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、来年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給します。

■対象者

コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者

中堅・中小・小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む)が対象。

■開始時期

補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定

■補助額・補助率

5か月分(11~3月)の売上高減少額を基準に算定。上限額は、売上高に応じて、三段階に設定(売上30~50%減少の事業者に対しては上限額を6割として給付)。

事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業) 【6,123億円】

事業再構築や生産性向上に取り組む中小企業も支援するのが狙いとされており、コロナで売り上げが落ち込み、新分野への展開などの設備投資を行った場合、最大8000万円を支援する事業再構築補助金に約6100億円を計上。

2022年度は、新たに「業績が厳しい事業者向けの特別枠」「グリーン分野での取り組みを重点的に支援する特別枠」が新設される予定です。

■事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換する必要性は、依然として高い状況にあります。こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を⾏いながら、中小企業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたところです。本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを⾏い、使い勝手を向上させます。

特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新

たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援していきます。

■対象要件

(1)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少していること(グリーン成長枠を除く)

(2)事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

■補助額・補助率

| 申請類型 | 補助上限額 (※1) | 補助率 |

| 最低賃金枠 (最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保 が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援) | 500万円、1,000万円、 1,500万円 (※2) | 中小3/4、中堅2/3 |

| 回復・再生応援枠 中堅2/3 (引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り 組む事業者に対する支援) | ||

| 通常枠 (事業再構築に取り組む事業者に対する支援) | 2,000万円、4,000万円、 6,000万円、8,000万円 (※2) | |

| 大規模賃金引上枠 (多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上 げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向 上させる事業者に対する支援) | 1億円 | 中小2/3、 中堅1/2 (※3) |

| グリーン成長枠 (研究開発・技術開発又は人材育成を⾏いながら、 グリーン成長戦略「実⾏計画」14分野の課題の解 決に資する取組を⾏う事業者に対する支援) | 中小1億円、中堅1.5億円 | 中小1/2、 中堅1/3 |

(※1)補助下限額は100万円 (※2)従業員規模により異なる (※3) 6,000万円超は1/2(中小のみ)、 4,000万円超は1/3(中堅のみ)

■開始時期

令和4年以降(補正予算成立後、詳細調整)

■対象経費

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(一部 の経費については上限等の制限あり)

生産性革命推進事業 【2,001億円】

■事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援する中小企業生産性革命推進事業について、現⾏の通常枠の一部見直しを⾏うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ

の対応を支援します。加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)

中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

| 申請類型 | 補助上限額 | 補助率 |

| 通常枠 | 750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員 規模により異なる) | 原則1/2 (※小規模事業 者・再生事業者は2/3) |

| 回復型賃上げ・ 雇用拡大枠 | 2/3 | |

| デジタル枠 | ||

| グリーン枠 | 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上) |

小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模の拡大(成長・分配強化枠)や創業や後継ぎ候補者の新たな取組(新陳代謝枠)、インボイス発⾏事業者への転換(インボイス枠)といった環境変化に関する取組を支援します。

| 補助上限額 | 補助率 | |

| 通常枠 | 50万円 | 2/3(※成長・分配強化枠の 一部の類型において、赤字事業 者は3/4) |

| 成長・分配強化枠 | 200万円 | |

| 新陳代謝枠 | 200万円 | |

| インボイス枠 | 100万円 |

サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)

業務効率化やDXのために導入する IT ツール等の費用を補助します。インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応も見据え、補助率の引上げ、クラウド利用料を2年分まとめて補助、PC 等のハ ード購入を補助するなど、企業間取引のデジタル化を強力に推進します。

商業集積地・サプライチェーン等で密に連携した複数の中小・小規模事業者による IT ツール・機器の導入を支援するため、複数社連携型 IT 導入枠を設け、データ共有・ 活用などの取組も支援する。

■補助額・補助率

| Tツール (会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等) | ~50万円(補助率3/4)、50~350万円(補助率2/3) |

| PC、タブレット等 | 10万円(補助率1/2) |

| レジ | 20万円(補助率1/2) |

■補助対象

ITツール(会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等)、PC、タブレット、レジ等

まとめ

昨年度に引き続き、事業再構築補助金やものづくり補助金、IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金などは継続される見込みです。また新たに発表された事業復活支援金は、随時情報を確認し、速やかに交付が受けられるように準備しておきましょう。