小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠/災害支援枠/インボイス特例/創業型/共同・協業型/ビジネスコミュニティ型

小規模事業者等の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」について解説します。

2025年の小規模事業者持続化補助金(小規模事業者持続的発展支援事業)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度で、それに要する経費の一部を補助する制度です。小規模事業者が販路開拓や業務効率化の取り組みを行う際の経費の一部を補助することで、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

スタートアップにとって小規模事業者持続化補助金がオススメな理由は、以下の通りです。

- 販路開拓や業務効率化の支援

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が地域の商工会議所等と協力して持続的な経営を目指すための支援を提供します。これにより、売上を上げるための販路開拓や業務の効率化を図ることができます。 - 資金調達の手助け

スタートアップは資金調達が難しいことが多いため、この補助金は事業の取り組みに必要な費用を捻出する手助けとなります。 - 雇用の拡大や地域の活性化

小規模事業者持続化補助金は、雇用の拡大や地域の活性化にも役立てることを目的としています。

スタートアップが小規模事業者持続化補助金を活用することで、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援し、資金調達の手助けとなり、雇用の拡大や地域の活性化に貢献できます。

具体的には、販路開拓や業務効率化などにかかる経費のうち、補助金対象となる経費は多岐にわたります。例えば、広告宣伝だけでなく店舗改装や新メニューの導入といった用途にも活用できるようになりました。詳しくは、下記をご覧ください。

2025年/令和7年の新しい持続化補助金は、今年度より補助額(補助上限)が50万円〜最大250万円に拡充され、店舗改装や広告掲載、展示会出展費用なども対象経費となっています。小規模事業者が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓の支援を受けられる補助金となっています。

最新の補助金情報は、こちらから検索ください。また小規模事業者持続化補助金の次は、スタートアップにおすすめのものづくり補助金 もご確認ください!開業したばかりの個人事業主や中小企業(スタートアップ含む)の方には、こちらも店舗改装やリノベーションにも使える事業再構築補助金がオススメです。申請要件を今すぐご確認ください。

個人事業主に加え、もちろん創業間もないスタートアップ企業、ベンチャー企業などの小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組や事業再構築の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的です。

小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されます。

下記にて採択傾向など具体事例を交えてご説明し経営計画を作成したことがない方は、補助金・助成金の専門家に相談しましょう。

補助対象者について

常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」で5人以下、「製造業その他」で20人以下の小規模事業者

日本国内に所在し、資本金または出資金が5億円未満の法人等

直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

その他、詳細な要件は各枠ごとに設定

常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります。また補助金を受け取るためには、事前にID取得が必要です。詳細は、「jGrants(ID取得)」をご確認ください。

補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件(条件)をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとされています。

(1)小規模事業者であること

中小企業基本法に定められた「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下

・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。

(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施ししていないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。 「 小規模事業者持続化補助金<一般型>」※採択日から起算して10か月を算定する。

申請要件については、「通常枠」に加え、「インボイス特例」、「賃金引上げ枠」、「災害支援枠」、「創業型」「共同・協業型」、「ビジネスコミュニティ型」、などがあります。

補助対象となる事業は以下の通りです。

- 小規模事業者による経営計画に基づく販路開拓

- 地域の若手経営者や女性経営者のグループによるセミナーや研修

- 自然災害等の発生時における対策に資する事業

2025年度からは、従来の「卒業枠」や「後継者支援枠」が廃止され、新たに「共同・協業型」や「ビジネスコミュニティ型」が設けられました。これにより、申請者は自身の事業形態に適した枠を選択しやすくなっています。

| 項目 | 通常枠 | インボイス特例 | 賃金引上げ特例 | 災害支援枠 | 創業型 | 共同・協業型 | ビジネスコミュニティ型 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 要件 | 経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者 | 免税事業者から課税事業者に転換 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者 | 令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者 | 「認定市区町村による特定創業支援事業の支援」を受けた小規模事業者 | 地域企業と協力して販路開拓を行う小規模事業者 | 商工会・商工会議所の内部組織(青年部、女性部等) |

| 補助上限 | 50万円 | 補助上限50万円上乗せ | 補助上限150万円上乗せ | 直接被害:200万円、間接被害:100万円 | 200万円 ※インボイス特例 適用可能 | 5,000万円 | 50万円(共同実施の場合は100万円) |

| 補助率 | ※賃金引上げ特例を選択した場合、赤字事業者は3/4適用 | 2/3 | 2/3 | 定額 | 2/3 | 2/3 | 定額 |

| 対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費など | 通常枠同様 | 通常枠同様 | 通常枠同様 + 設備撤去費 | 通常枠同様 | 地域振興関連費(人件費、旅費、消耗品費など) | 専門家謝金、旅費、資料作成費、借料、雑務費、広報費など |

1. 補助金の目的

小規模事業者の生産性向上と持続的発展を支援し、地域経済の活性化を図ること。

2. 補助金の基本情報

- 補助上限額: 通常50万円、特例で最大250万円。

- 補助率: 基本2/3、賃金引上げ特例で3/4。

- 対象事業者:

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く): 従業員数5人以下

製造業・その他業種: 従業員数20人以下

3. 特例要件

- インボイス特例: 免税事業者がインボイス発行事業者として登録済み。

- 賃金引上げ特例: 事業場内最低賃金を50円以上引き上げた事業者。

特例適用で補助金の上限額が増加。

4. 補助対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

補助対象経費

販路開拓や生産性向上に関連する経費が対象となります。具体的には、SNSを使ったPR、展示会による集客、新たな設備導入などが含まれます。

| 補助対象経費科目 | 活用事例 |

| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |

| ②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |

| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |

| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |

| ⑤新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |

| ⑥旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |

| ⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書の購入費用等 |

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

幅広い用途に活用できるため、導入検討の際に補助金対象経費に当てはまるかどうかなど、疑問に思われるものがありましたら一度ご相談下さい。対象経費になるものがどのようなものか、例も公表されています。

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)災害からの復興支援

令和6年に発生した能登半島地震や奥能登豪雨により、多くの小規模事業者が深刻な影響を受けました。これに応じて、石川県、富山県、福井県、新潟県では、被災した事業者の事業再建を支援するための「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」が設けられています。この補助金制度は、特に小規模事業者にとって、再建への一歩を踏み出すための大きな支えとなるでしょう。

補助金の概要

- 補助率:2/3

- 補助上限

直接被害の場合:最大200万円

間接被害の場合:最大100万円

この補助金は、事業者が自ら経営計画を策定し、商工会や商工会議所の支援を受けながら実施する事業に対して支給されます。

補助対象となる事業者

以下の条件を満たす事業者が対象となります

- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

- 過去数年以内に発生した災害で被害を受けた事業者

- 売上高が20%以上減少している事業者

- 債務を抱えている事業者

- 施設や設備が被災し、その復旧を行おうとする事業者

申請手続き

申請には以下の書類が必要です

- 直接被害の場合:罹災証明書などの公的書類

- 間接被害の場合:売上高の減少を証明する公的書類

事前に自治体から必要な書類を発行してもらうことが重要です。

4. 補助対象経費

| 補助対象経費科目 | 活用事例 |

| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |

| ②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |

| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |

| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |

| ⑤新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |

| ⑥設備修繕費 | 店舗・設備の改修など |

「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」は、被災した小規模事業者が再建に向けて進むための重要な支援制度です。商工会や商工会議所と連携し、しっかりとした事業計画を立てて申請を進めましょう。困難な状況を乗り越え、事業を再生するための一歩を踏み出しましょう!

詳しい情報や申請方法については、最寄りの商工会や商工会議所にお問い合わせください。皆さまの事業再建を心より応援しています。

小規模事業者持続化補助金(創業型)について

「小規模事業者持続化補助金(創業型)」についてご紹介します。この補助金は、地域の雇用や産業を支えるために、創業後3年以内の小規模事業者が持続的な経営を目指す取り組みを支援するものです。

1. 補助金の目的

この補助金の主な目的は、小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づき、販路開拓や生産性向上に取り組むことを支援することです。地域経済の活性化に貢献する事業者をバックアップする重要な制度です。

2. 補助金の概要

- 補助率: 2/3

- 補助上限: 最大200万円(特例活用時は250万円)

- 対象者: 創業後3年以内の小規模事業者

商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く):従業員5人以下

製造業またはそれ以外の業種:従業員20人以下

特例要件

免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者には、一律で補助上限50万円の上乗せが適用されます。

3. 対象経費

補助金の対象となる経費は以下の通りです

- 機械装置等費

- 広報費

- ウェブサイト関連費

- 展示会等出展費

- 旅費

- 新商品開発費

- 資料購入費

- 借料

- 設備処分費

- 委託・外注費

4. 申請の流れ

補助金の申請から受け取りまでの流れは以下の通りです:

- 公募開始: 申請受付がスタートします。

- 事業計画の作成: 商工会や商工会議所の支援を受けながら、経営計画を策定します。

- 申請: 必要書類を準備し、提出します。

- 審査: 提出された事業計画が審査されます。

- 交付決定: 審査通過後、補助金の交付が決定されます。

- 事業実施: 補助金を活用して事業を進めます。

- 報告: 事業終了後に実績報告書を提出します。

「小規模事業者持続化補助金(創業型)」は、創業後間もない事業者が持続可能な経営を目指すための力強い味方です。この制度を活用して、事業の成長と成功を実現しましょう!

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)

「小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)」についてご紹介します。この補助金は、地域振興等機関が中心となり、小規模事業者の販路開拓を支援するための重要な取り組みです。地域の企業が連携し、新たな取引先やマーケットを開拓するための素晴らしい機会です。

1. 補助金の目的

この補助金の目的は、地域に根ざした企業が新たな販路を開拓し、売上を増加させることです。

具体的には以下の活動を支援します

- 展示会・商談会型

商談を目的とした展示会や商談会に参加し、参画事業者の商品やサービスを広くPRします。 - 催事販売型

物販会や即売会を通じて、参画事業者の売上向上を直接的に支援します。 - マーケティング拠点型

参画事業者のターゲットを明確にし、継続的なマーケティング活動を行うための拠点を構築します。

2. 補助金の概要

- 補助上限:最大5,000万円

補助率

参画事業者:2/3

地域振興等機関:定額

補助対象経費

- 会場設営費

- 内装工事費

- 会場借料

- 機器・機材の借料

- 広報費

- 旅費など

3. 申請の流れ

申請は地域振興等機関が主体となり、10社以上の参画事業者を集めて行います。以下の流れで進められます:

- 公募開始:申請受付がスタートします。

- 事業計画の作成:参画事業者と共に事業計画を作成します。

- 交付申請:計画をもとに申請書を提出し、審査を受けます。

- 補助事業の実施:交付決定後、補助金を活用して事業を進めます。

- 補助金の請求:事業終了後に実績報告書を提出し、補助金を請求します。

4. 参画事業者の条件

参画事業者として申請するには、以下の条件を満たす必要があります

- 従業員数

商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く):5人以下

製造業またはその他の業種:20人以下

「小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)」は、地域の小規模事業者が販路拡大を目指し、持続可能な成長を実現するための重要な制度です。地域振興等機関と連携し、この機会を最大限に活用して、あなたのビジネスを新たなステージへ進めましょう!

申請スケジュール(第17回)公表あり次第修正

正式なスケジュール発表までは、過去の公募内容や令和6年度補正予算案で発表されている内容を参考に、事業計画や資金計画を準備しておくことをお勧めします。最新情報は、小規模事業者持続化補助金の公式ホームページで確認してください。

小規模事業者持続化補助金第17回公募は2025年度に実施が決定していますが、具体的なスケジュールは未定です。公式発表を待ちつつ、今のうちから準備を進めておくことが重要です。

複数回の公募が予定されており、最終的に約3万者の事業者等に補助金が交付される見込みです。

通常枠・創業型

- 第17回公募:2025年3月4日開始、2025年6月13日(金)17:00

公募要領はこちら

2025年度のスケジュール

第17回公募(通常枠・創業型)

公募開始:2025年3月4日

申請受付開始:2025年5月1日

申請締切:2025年6月13日(金)17:00

事業支援計画書(様式4)発行締切:2025年6月3日(火)

第18回公募(予定)

公募開始:2025年9月

申請締切:2025年12月

第19回公募(予定)

公募開始:2026年1月

申請締切:2026年3月

災害支援枠

- 第6回:2025年3月21日~4月28日締切(終了)

- 第7回:2025年5月開始、7月締切

- 第8回:2025年11月開始、12月締切

第7回公募(実施中)

公募要領公開:2025年4月30日(水)

申請受付開始:2025年5月16日(金)

申請受付締切:2025年7月28日(月)17:00

共同・協業型・ビジネスコミュニティ型

- 第1回公募:2025年4月25日開始、2025年6月13日締切

- 第2回:2025年10月開始、12月締切なお、これらのスケジュールは暫定的なものであり、今後変更される可能性があります。最新の情報や詳細については、各補助金の公式ウェブサイトや公募要領を定期的にご確認ください。

第1回公募(実施中)

公募要領公開:2025年3月31日(月)

申請受付開始:2025年4月25日(金)

申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00

申請に関する重要な日程

- 事業支援計画書発行の締切:各公募の申請締切の約1週間前

- 採択発表:申請締切から約2ヶ月後

なお、災害枠については被災地の復興状況に応じて、スケジュールが変更される可能性があります3。また、これらの日程は予定であり、正式な発表までは変更の可能性があることにご留意ください。

まとめ

2025年度の小規模事業者持続化補助金における変更点として、政策の原点回帰、つまり経営計画策定の重視を強調しています。

経営計画策定が重視され、計画内容の充実が求められる

申請枠の整理により、申請者が自社に合った枠を選びやすくなった

特例適用で補助上限額が大幅に増加する場合あり(賃上げ、インボイス対応等)

申請は電子申請のみで受付、郵送不可

具体的には、複数あった特別枠(卒業枠、後継者支援枠など)が整理され、一般型、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型の4つの類型に簡素化されています。この変更により、申請者はより自身の事業に合った枠組みを選びやすくなるとされています。また、経営計画作成へのサポート強化を通じて、申請者の成功率向上を目指している点も指摘されています。

これらの変更は、持続化補助金の本来の目的である長期的な事業成長支援への回帰を意図していると考えられます。 従来の制度では、短期的な資金援助の側面が強くなり、補助金獲得自体が目的化してしまうケースも見られました。 そこで、2025年度は経営計画の策定と実行の質を高めることで、真に成長意欲のある企業の事業拡大を支援する方針へと転換されました。

販促には使える経費項目が多いので、小規模事業者の方は積極的な活用をオススメします。

またネット販売システムの構築やWEB広告等も含まれているので昨年度IT導入補助金を利用された事業者様も今年度はこちらにチャレンジされる事業者が多いのではないでしょうか?

いずれにしてもお早めに最寄りの商工会議所にご相談されますよう、よろしくお願い致します。

詳細は、◆小規模事業者持続化補助金より確認してみましょう。小規模規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、小規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、持続化補助金 2025、小規模事業者持続化補助金 ホームページ

小規模事業者持続化補助金公式ページ

2025年度の補助金につきましても、お気軽にお問合せください。サンプル、持続化補助金 個人事業主、持続化補助金 個人事業主 2025、小規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、小小規模事業者持続化補助金 創業枠、小規模事業者持続化補助金 個人事業主

申請フォームURL:https://forms.gle/DERgNXnHUfMsXGQ39

2025年度の変更点

2025年度も小規模事業者持続化補助金は継続して実施される予定です。令和6年度補正予算案に基づき、以下のような変更が加えられます。

- 政策の原点回帰として、経営計画の策定に重点を置く方針

- 複数あった特別枠の整理(卒業枠と後継者支援枠の廃止)

新しい申請枠と補助金額

2025年度は以下の4つの類型に整理されます

- 一般型

- 創業型

- 共同・協業型

- ビジネスコミュニティ型

補助金額と補助率は以下の通りです。

- 通常枠: 上限50万円、補助率2/3

- 賃金引上げ特例: 上限200万円、補助率2/3(赤字事業者は3/4)

- インボイス特例: 通常の補助上限額に50万円上乗せ

重要なポイント

- 経営計画策定の重視

申請時に経営計画の策定が求められ、これが事業者の経営力強化につながると期待されています。 - 地域経済への貢献

小規模事業者が地域経済の支えとなっていることが、補助金継続の理由の一つとなっています。 - 過去の実績

多くの事業者が売上や利益の増加を達成しており、これが補助金制度の継続を後押ししています。

小規模事業者の皆様は、この補助金を活用して経営の効率化と生産性向上を図ることができます。申請を検討される場合は、早めの準備と最新情報の確認が重要です。

申請スケジュール(第16回)公募終了

- 第16回公募申請受付開始: 2024年5月8日(水)

- 事業支援計画書発行の受付締切: 2024年5月20日(月)

- 申請受付締切: 2024年5月27日(月)17:00

- 事業実施期間: 交付決定日から2024年11月4日(月)まで

申請期間内に必要書類を提出することで申請が完了します。事業支援計画書の発行に時間を要する場合があります。余裕をもって手続きしましょう。最新の募集詳細はこちらから

○申請受付締切:

第16回:2024年5月27日(木)17:00

第16回公募からは、電子申請のみの受付となり、紙での申請は受け付けられません。電子申請にはGビズIDが必要です。

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切

原則 2024年5月20日(月)

※予定は変更する場合があります。

第16回公募では事業実施期間が2024年11月4日までと非常に短く設定されているため、補助事業を確実に年度内に完了させるために、申請受付期間が大幅に短縮されています。

※採択結果は、小規模事業者持続化補助金ホームページで発表されます

※ 事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって手続きしましょう

※ 電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

第16回公募からの変更点

賃金引上げ枠の申請要件が一部変更されました

- 地域別最低賃金より30円以上の賃上げを行う場合、審査時に加点されます。

- 50円以上の賃上げを行わない場合でも、30円以上であれば加点対象となります。

- 第16回公募からは、電子申請のみの受付となり、紙での申請は受け付けられません。

電子申請にはGビズIDが必要です。 - 不正受給や補助事業の不履行に対して、厳しい対応がとられる予定です。補助金の返還や加算金の支払い、さらには補助金適正化法に基づく罰則も科される可能性があります。

実績報告書提出期限

| 受付締切 | 補助事業実施期間 | 補助事業実績報告書提出期限 |

| 第12回 受付締切分 | 交付決定日から2024年4月30日(火)まで | 2024年5月10日(金) |

| 第13回 受付締切分 | 交付決定日から2024年7月31日(水)まで | 2024年8月10日(土) |

| 第14回 受付締切分 | 交付決定日から2024年8月31日(土)まで | 2024年9月10日(火) |

| 第15回 受付締切分 | 交付決定日から2024年10月31日(木)まで | 2024年11月10日(日) |

| 第16回 受付締切分 | 交付決定日から2024年11月4日まで | 2024年11月14日(木) |

第16回公募は、従来の公募回に比べて補助事業実施期間が大幅に短縮されており、交付決定日から2024年11月4日までの約3ヶ月間となっています。

補助事業実績報告書は、以下の2つのうち早い日までに提出する必要があります。

- 補助事業完了日から起算して30日を経過した日

- 補助事業実施期限日(2024年11月4日)の属する月の翌月10日(2024年11月14日)

活用事例

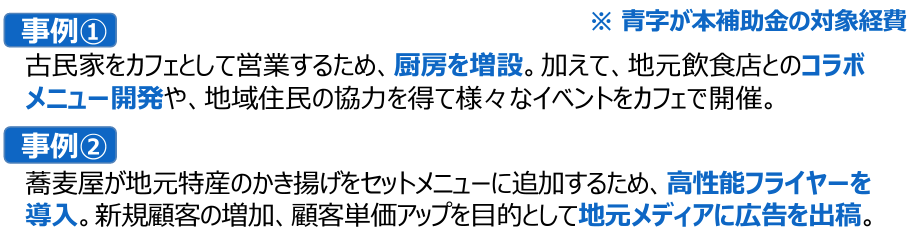

- 事例①

古民家をカフェとして営業するため、厨房を増設。

加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。 - 事例②

蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入。

新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿。

審査のポイント

- 事業計画の妥当性: 申請者が提出した事業計画が現実的で、具体的な行動計画や目標が明確に設定されているかが評価されます。また、その事業計画が事業の持続性や成長性に寄与するかどうかも重要なポイントです。

- 財務状況: 申請者の財務状況や自己負担能力も審査の重要な要素です。補助金だけでなく、自己負担金を確保できるかどうか、また、事業計画を実行するための経済的な基盤があるかどうかが評価されます。

- 事業の社会的影響: 申請者の事業が地域社会や業界に与える影響も審査のポイントです。新たな雇用創出や地域経済への貢献、業界の革新など、社会的な価値を生み出す事業計画は高く評価されます。

- 過去の実績: 申請者がこれまでに事業を運営してきた実績も審査に影響します。過去の事業成果や補助金の適正な使用実績などが確認されます。

これらのポイントを踏まえ、具体的で現実的な事業計画を策定し、その実現可能性を明確に示すことが求められます。また、申請書類は丁寧に作成し、必要な情報を正確に提供することが重要です。

新たな加点について(更新予定)

14回目の小規模事業者持続化補助金からの主な変更点は以下の通りです。

- 事業環境変化加点: ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点があります。

- 東日本大震災加点: 福島第一原子力発電所の影響を受け避難指示等の対象となった地域に補助事業実施場所が所在する事業者及び被害を受けた水産加工業者等に対して加点があります。

- くるみん・えるぼし加点: 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、または女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点があります。

- 賃上げ加点: 最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して加点があります。

- パワーアップ型加点:

地域資源型:地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画に加点があります。

地域コミュニティ型: 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点があります。

<加点一覧>

加点は、【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。

| 加点項目 | 概要 | |

| 重点政策加点 | 赤字賃上げ加点 | 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点※賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合は、自動的に適用されます。 |

| 事業環境変化加点 | ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点 | |

| 東日本大震災加点 | 福島第一原子力発電所の影響を受け避難指示等の対象となった地域に補助事業実施場所が所在する事業者及び被害を受けた水産加工業者等に対して加点 | |

| くるみん・えるぼし加点 | 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点 | |

| 制作加点 | 賃上げ加点 | 最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して加点※賃金引上げ枠を希望した場合は、自動的に適用されます。 |

| パワーアップ型加点 | ●地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画に加点 ●地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点 | |

| 経営力向上計画加点 | 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点 | |

| 事業承継加点 | 代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点 | |

| 過疎地域加点 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点 | |

| 一般事業主行動計画策定加点 | 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して加点計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。 |

以上のような新たな加点制度が導入されています。これらは事業者の取り組みや状況に応じて適用され、補助金の採択率を上げる可能性があります。

注意点

締切回で補助金の名称が変わります。

- 第 1回~第 7回受付締切分:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>

- 第 8回~第11回受付締切分:令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>

- 第12回~第15回受付締切分:小規模事業者持続化補助金<一般型>

不審な連絡について

持続化補助金の交付決定を受けた事業者等を対象に、FAX、メール、ホームページ等で持続化補助金の額に上乗せした補助金を支払うなどと案内し、持続化補助金に係る交付申請書、事業計画書、交付決定通知書などを応募書類として添付させ、審査手数料として印紙の送付を請求する団体があることについて、事業者等から本会に対して複数の問い合わせが寄せられています。 この団体は、中小企業庁、中小企業基盤整備機構及び商工会とは一切関係がありません。 また、これらのFAXや勧誘等に関連して生じるトラブル等について、商工会は一切責任を負いません。

申請書類の正確な記入

申請書類には事業計画や補助金の使用目的など、詳細な情報を記入する必要があります。誤った情報を提供すると、補助金の交付が拒否される可能性があります。

自己負担金の確保

補助金は事業費の一部を補助するもので、残りの部分は自己負担となります。自己負担金を確保できない場合、補助金の交付は受けられません。

二重申請の禁止

同一の事業に対して、同じ補助金を二重に申請することは禁止されています。また、他の補助金との併用についても、各補助金の規定によりますので、詳細は各補助金のガイドラインを確認してください。

一度申請した補助金については、その結果が出るまで次の回に申請することはできません。つまり、一度の公募期間中に複数回の申請を行うことはできません。

なお、申請が不採択となった場合でも、次回以降の公募に再度申請することは可能です。ただし、再申請にあたっては前回の不採択理由を踏まえた上で、事業計画の見直しや改善を行うことが求められます。

補助金の適正な使用

補助金は、申請時に提出した事業計画に基づいて適正に使用する必要があります。事業計画と異なる使途で補助金を使用した場合、補助金の返還を求められることがあります。

圧縮記帳等について(2021年2月26日)

所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。

本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。

参考1:「小規模事業者持続化補助金(一般型)」における圧縮記帳等の適用について

参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定

以上の点に注意しながら、補助金を有効に活用して事業の発展につなげてください。

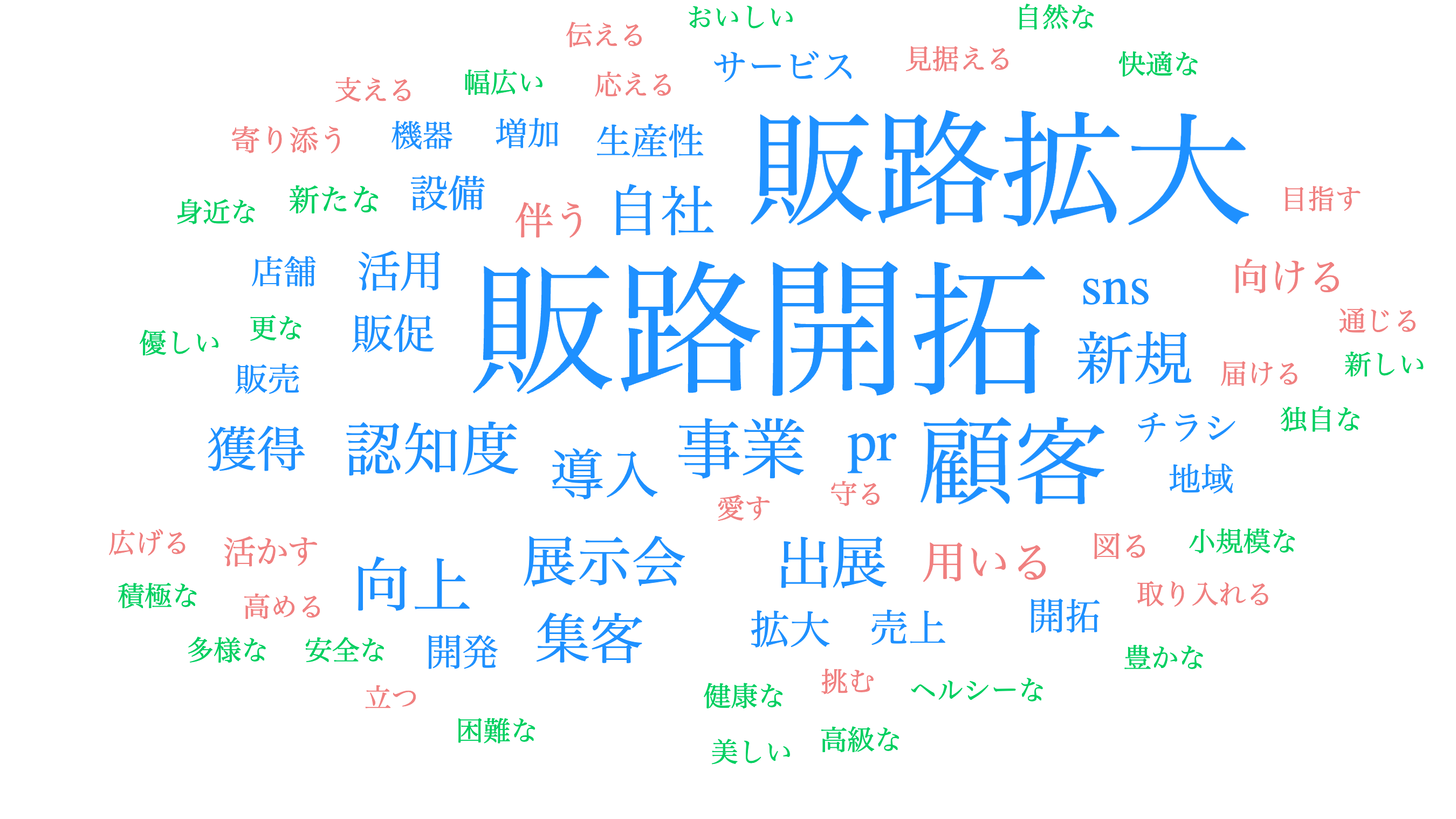

過去の採択傾向分析(小規模事業者持続化補助金 第12回採択結果)

補助金の趣旨に沿って販路拡大や販路開拓といったキーワードが頻出しています。またその手法としてSNSを使ったPRや展示会による集客、新たな設備導入等に取り組まれている事業者も多いようです。こちらも是非参考にしてみてください。

補助金採択に向けたコツ

補助金採択に向けて書き方にもコツがあります、ぜひ以下のポイントを意識してみましょう。また弊社にご依頼いただければ、過去採択された申請書や記入例を参考に書き上げますのでより精度の高い申請書が作成可能です。

まず、初回はプロに依頼してみたいという方は、お問合せフォームよりご連絡ください。

経営計画と補助事業計画の具体的な書き方

企業概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供するサービス・商品の強み、販路開拓や業務効率化に向けた取り組みなどを明確に記載することが重要です。

申請書に必要なコツ

申請書の書き方にもコツがあり、適切な形式で申請を行うことが求められます。弊社では具体的な書き方や過去採択された申請書を元に作成したテンプレートを参考にすることが採択の確率を高めています。

採択率の高いコンサルタントのアドバイスを活用

弊社にご依頼いただいた場合は、採択率90%以上のコンサルタントが担当させていただき、小規模事業者持続化補助金の採択のコツなどアドバイスさせていただきます。

申請から採択までの流れを把握

小規模事業者持続化補助金の申請から採択、補助事業開始、補助金交付までの流れを説明させていただき、適切なタイミングやルールに基づいて手続きを進めることが重要です。採択後の手続きにも注意が必要です、事業内容を適切に遂行いただくのと、適切な事務手続きを行ってください。また申請サポートをさせていただいた皆様に関しては、交付申請〜実績報告までのサポートについてもご相談ください。

補助金申請の注意点

- 最新の公募要領や申請様式を確認し、適切な書類を用意してください。

- 申請期間を確認して、締切日を過ぎないように提出してください。

- 交付申請の無効や、補助金交付が無効にならないように、必ず申請内容や手続きを確認し、十分理解したうえで申請しましょう。

- インボイス特例についても留意してください。2023年度(令和5年度)における小規模事業者持続化補助金では、インボイス発行事業者へ補助上限額を上乗せする「インボイス特例」が新設されています。

- 必ず申請前に、Jグランツに事前登録をお願いします。本事業の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用が必須となっています。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には2021年3月末時点で3~4週間程度を要します。利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。アカウントは、事業者情報の 再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。

- 事業実績報告書等の提出も必要です。期限までにJグランツと経費登録システムの両方の申請を行わなければ、補助金を受け取れません。

持続化給付金(終了)

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が50%以上減少した個人事業主に対して、事業全般に広く使える給付金として最大100万円が支給されました。2023年2月で申請受付は終了しています。

また、小規模事業者持続化補助金は、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となり、事業全般に広く使える給付金を支給する制度として存在していた持続化給付金とは別の補助金となります。

農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人の方が対象となっていました。なお本補助事業は、給付金と違い、全額補助でない点もご留意ください。加えて、持続化給付金 に関しては2021年2月15日に申請終了しております。

事業復活支援金(終了)

新型コロナの影響で2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した個人事業主に対して、50万円が給付されました。2022年6月に申請受付が終了しました。

2022年6月に終了した事業復活支援金では、個人事業主で最大50万円の給付金を受け取れました。給付対象は新型コロナの影響で売上が一定水準以上減少した事業者でした。

家賃支援給付金(終了)

2021年2月に終了した家賃支援給付金では、個人事業主を含む事業者に最大300万円の給付がありました。これは新型コロナの影響で住宅確保が困難になった事業者を支援するためでした。現在は小規模事業者持続化補助金が個人事業主向けの主な支援制度となっています。ただし、新型コロナ対策として臨時的な給付金制度が創設される可能性もあり、最新情報に注意が必要です。

物価高騰支援給付金とは?(2025年最新)

物価高騰支援給付金は、令和6年度の住民税非課税世帯を対象とした支援策です。1世帯あたり3万円の基本給付に加え、18歳以下の子どもがいる世帯には1人につき2万円の加算があります。対象となるのは、令和6年12月13日時点で自治体に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯です。

ただし、課税世帯の扶養親族のみの世帯や租税条約で課税免除された者がいる世帯は対象外となります。支給方法は自治体によって異なり、多くの場合は対象世帯に通知が送られます。

この給付金に関連した詐欺に注意が必要で、不審な連絡があった場合は警察に相談することが推奨されています。詳細な条件や手続きは自治体ごとに異なる可能性があるため、居住地の自治体の公式情報を確認することが重要です。

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。ITツール導入で業務効率化等を図る取組が対象となり、パソコンやタブレットの購入にも活用できる可能性があります。

事業再構築補助金

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための中小企業等の取組を支援する補助金ですが、2025年の継続は未定となっています。個人事業主の方は、自身の事業内容や目的に合致する補助金・助成金を探して活用することをおすすめします。申請の要件や期限には十分注意しましょう。