【スタートアップにとっての”IPO”とは何か?】初心者にもわかりやすく解説

この記事ではIPOとは何か、またスタートアップにとってIPOのメリット・デメリットや課題について解説していきます。IPOは未上場企業が株式公開で資金調達し信用力向上を得る代表的EXIT手段です。市場区分再編でプライム・グロース等の審査基準が厳しくなり、準備費用や上場維持コストも負担も増加しています。ハードル上昇を受け、VCはM&Aや業績連動型優先株など新スキームを模索しています。スモールIPOやSPACにも触れていきます。

IPOとは何か

IPOとは新規株式上場=「Initial Public Offering」の略称です。未上場企業が新規で株式を証券取引所に上場して、投資家が購入することでその資金を企業は得ることができます。

上場にはいくつかマーケットがあり、有名なところでは東京証券証券所(いわゆる東証一部、二部など)、マザーズやジャスラックなどがメジャーです。あまり知られていないところでは、プロ(機関投資家)向けの市場「TOKYO PRO Market」などもあります。2022年4月以降は市場区分見直しが入り、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場となり、ここでの株式公開などを意味することになります。

スタートアップやベンチャー企業にとっては、投資家が株の購入することでEXITや資金調達の機会になります。

一方投資家にとっては、IPO株は人気の傾向があり、理由は事業の将来への期待感から値上がりしやすいという特徴があります。

※必ずしも値上がりするというものではありません

スタートアップがIPOを実行するためには

では、IPOのためにどのような準備が必要なのでしょうか。

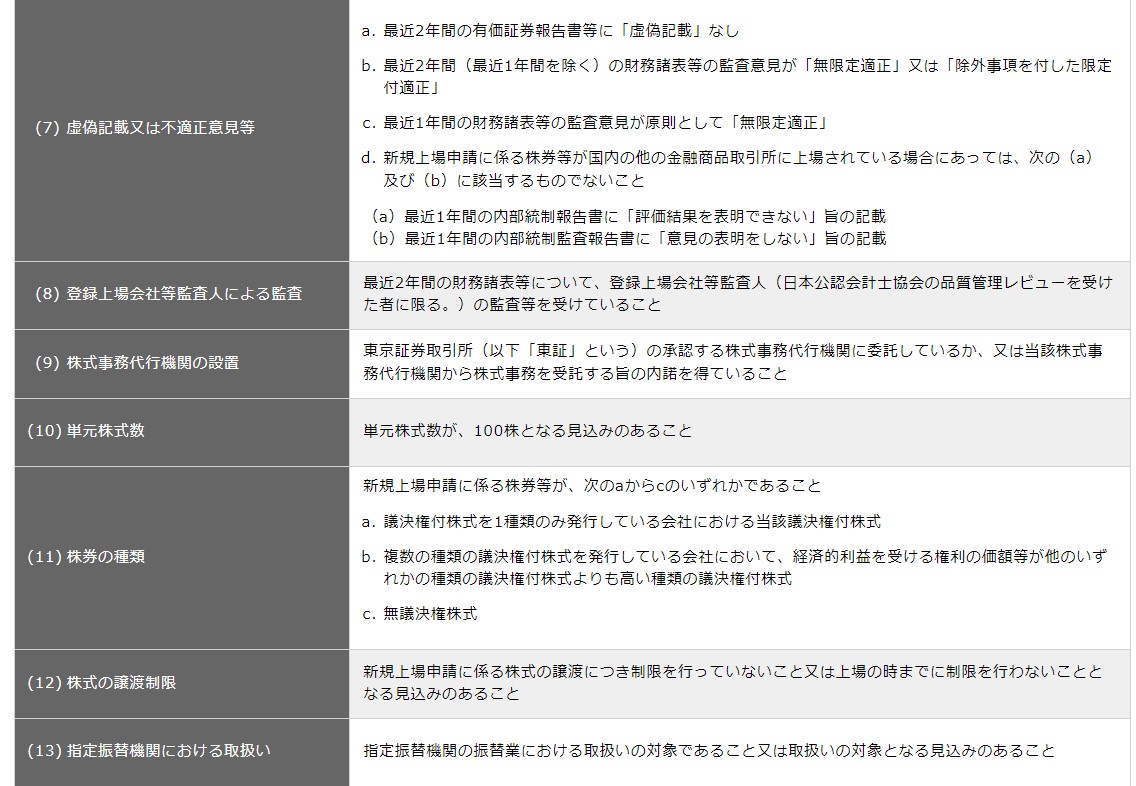

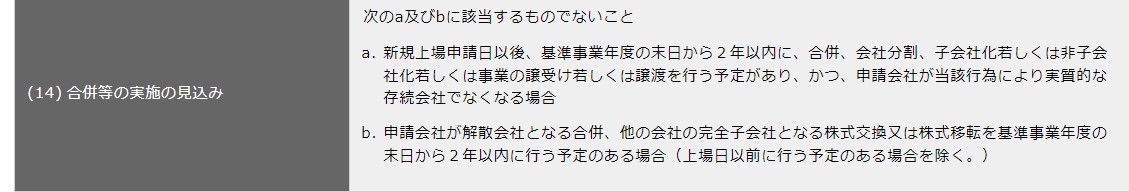

IPOには上場する市場によって条件があり、『上場審査基準』(=上場申請を審査するために各証券取引所が設けた基準)をクリアする必要があります。

上場審査基準は2つに分類され、

A:形式基準=上場するために最低限充足すべき定量的な条件

B:実質基準=審査において上場認可を判断する具体的な項目

を満たす必要があります。詳細は、各上場市場により異なります。

例えば、プライム市場(旧:東証一部)上場のための条件は以下になります。

プライム市場(旧:東証一部)上場のためには非常に高いハードルがあることがわかります。上場のためには厳しい審査を通過するだけではなく、費用や審査期間も長く、上場後には上場維持のためのコストもかかります。

なお、スタートアップのIPOの主たる受け皿となっている新興市場に関しては、ジャスダックとマザーズが「グロース」に一本化されています。グロース上場維持基準として「上場10年後の時価総額40億円以上」を掲げられています。

なぜスタートアップはIPOをしたいのか

スタートアップの経営者で、自身で立ち上げた会社を上場させることを目標にしている方は多い印象です。スタートアップにとっての一つのゴールとしてIPOかM&AによるEXITを設定するところがあります。

IPOの場合、資金調達によって企業規模を大きくできるだけではなく、企業も経営者も社会的な信用を上げ、一つのステータスを確立できる点が魅力です。採用などでも上場企業という点は安心材料の一つとなるケースもあるでしょう。

スタートアップEXITとしてのIPOとM&A

日本の多くのスタートアップやベンチャー企業はEXIT(イグジット)いわゆる「出口戦略」としてIPOを目標に据えているところが多いです。日本ではEXITの際のM&AとIPOの比率が約3:7とIPOに偏っています。

図:ジェトロ社『アジア発スタートアップに開かれる、東証マザーズIPOへの道』より引用

そのため資金調達額はさほど高額にならない「スモールIPO」と呼ばれる上場も見かけるようになりました。グロース上場企業1社あたりの平均時価総額は、アメリカの30分の1にすぎないという話もあります。その善悪はここでは触れませんが、日本におけるEXITの手段が限られていることを感じる機会にはなっているかと考えます。

またこのEXITの傾向ですが徐々にM&Aも台頭してきています。2021年においてはペイパル社によるPaidyの約3,000億円買収、Google社によるpringの約100億円買収といったこれまで見かけなかった大型のM&AによるEXITも出てきており、ここの活性化によって、日本のスタートアップ・エコシステムに国内外の資金が流れ込み、資金調達金額がボトムアップしていくことが期待できます。

IPOのメリット・デメリット

メリットとすれば、上場で得られる信用力の価値は非常に高く、対外的な取引のしやすさ(外部企業や金融機関など)に加えて採用競争力も高くなるため、メリットが多い。

デメリットとしては、上場維持に必要な年間上場料がかかる。市場区分と時価総額に応じて、48万円〜456万円と定められている。

IPOのハードルが上がっている?

IPOのハードルが上がっている要因として、経済の不確実性、市場の成熟化、規制強化が挙げられます。これにより、小規模な企業が公募するのはますます困難になっています。これに対して、VCの投資戦略も変化を余儀なくされ、特にスモールIPOが減少すると、VCが求める投資リターンの手法にも影響を及ぼします。

- 経済の不確実性

グローバル経済の変動や地政学的リスクにより、投資家の慎重姿勢が強まっています。 - 市場の成熟化

新規上場企業に対する投資家の期待値が高まり、収益性や成長性の基準が厳しくなっています。 - 規制強化

コーポレートガバナンスや情報開示の要求が厳格化し、上場準備のコストと時間が増大しています。

今後、IPOハードルの上昇に伴い、VC側もより柔軟かつリスクを管理できる投資スキームを求める方向に動くでしょう。特に④のような業績連動型のスキームは、フェアで透明性があると評価されるかもしれません。

VC投資戦略の変化

VCは投資リターンを確保するため、以下のような戦略の見直しを迫られています。

- 投資期間の長期化

IPOまでの時間が長くなることを見越し、より長期的な視点での投資判断が必要になります。 - Exit戦略の多様化

IPO以外のExit手段、特にM&Aの重要性が増しています。 - 投資スキームの柔軟化

リスク管理と投資リターンの最適化を図るため、新たな投資スキームの導入が検討されています。

新たな投資スキームの検討

以下に、考えられる投資スキームとその特徴を詳しく説明します

- 投資時株価の引き下げ

希薄化を避けながらも、必要資金が調達できなくなるリスクが伴います。起業家にとっては持ち株価値が下がる懸念があります。

メリット:VCにとってはより低いバリュエーションでの投資が可能になります。

デメリット: 起業家の持ち株価値が下がる懸念があり、必要資金の調達が困難になるリスクがあります。 - M&A時の取り分を増やす

起業家がM&Aを選びづらくなる可能性が高いですが、成功すればVCのリターンは強化されます。

M&A市場全体を活性化することには限界があるかもしれません。メリット: VCのリターンが強化されます。

デメリット: 起業家がM&Aを選択しづらくなる可能性があり、M&A市場全体の活性化には限界があるかもしれません。 - IPOフルラチェット

IPO時に優先株の転換比率を調整することでVCのリスクを減らしますが、そもそもIPO自体が減少しているため、これだけに頼るのは難しいです。

メリット: IPO時に優先株の転換比率を調整することでVCのリスクを軽減できます。

デメリット: IPO自体が減少傾向にあるため、このスキームだけに依存するのは難しいです。 - 業績連動型転換比率

マイルストーンに基づいて転換比率を設定することで、成長の確実性を投資判断に組み込みます。このスキームは起業家との交渉次第で柔軟に運用できますが、条件設計が複雑になりやすいデメリットも。

メリット: マイルストーンに基づいて転換比率を設定することで、成長の確実性を投資判断に組み込めます。

デメリット: 条件設計が複雑になりやすく、起業家との交渉が難航する可能性があります。

起業家が集中的に資金を調達する場合には④のアプローチが適していると考えられます。一定の規模の資金調達であれば簡単にしたいという考えもあります。シンプルな①のアプローチも、状況によっては効果的です。

最適な投資スキームの選択

投資スキームの選択は、企業の成長段階や資金調達の目的によって異なります。

- 大規模な資金調達: 業績連動型転換比率(④)が適しています。成長に応じてVCと起業家双方にメリットがあります。

- 迅速な資金調達: 許容投資時株価の引き下げ(①)がシンプルで効果的です。ただし、起業家との合意形成が重要です。

- Exit戦略重視: M&A時の取り分増加(②)が有効ですが、起業家のモチベーション維持に注意が必要です。

IPOハードルの上昇に対応するため、VCは投資戦略の見直しと新たな投資スキームの導入を検討する必要があります。特に業績連動型転換比率は、VCと起業家双方にとってフェアで透明性の高いスキームとして注目されています。ただし、各スキームにはメリットとデメリットがあるため、個々の案件に応じて最適な選択をすることが重要です。今後は、IPOに代わる新たなExit手段の開拓や、より柔軟な投資モデルの構築が求められるでしょう。VCと起業家の利害を適切にバランスさせつつ、イノベーションを促進する投資環境の整備が課題となります。

スモールIPO(少額上場)とは?

スモールIPOとは

調達額が概ね数億〜20億円程度、

時価総額が上場時 30〜100 億円程度、

直前期に黒字化していない場合も多い、

対象市場は東証グロースや地方取引所(名証ネクスト、福証 Q-Board、札証アンビシャス等)

――といった条件で実施される “少額・早期” の株式公開を指します。

2023 年の東証グロース上場 94 社の中央値を見ると、

・公募・売出しによる調達額:9.6 億円

・時価総額中央値 :46.3 億円

となっており、実態として半数近くが「スモールIPO」に該当します。

スモールIPOが注目される背景

VC 依存度の低下

─ 調達額を抑えつつ上場することで、追加のダイリューションを最小化できる。上場審査の迅速化

─ 直前 2 期に売上成長と内部管理体制を整えていれば、東証グロースの形式・実質基準クリアは比較的早い。地方スタートアップの選択肢拡大

─ 地銀・証券子会社が幹事となり、地元投資家と連携した少額公募モデルが増加。価格変動リスクの低減

─ 公開価格が小さいぶん初値高騰による既存株主の売却圧力もコントロールしやすい。

スモールIPOのメリット・デメリット

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 資金調達 | 早期にエクイティ市場へアクセスできる/公募増資で再調達もしやすい | 一度に得られる資金は限定的 |

| 株主構成 | 希薄化を抑制できる/創業者支配権を維持 | 流動性が低いため大口機関投資家が入りづらい |

| IR・PR | 上場企業の信用力を早く獲得/採用・提携が加速 | 継続開示コストの固定負担が調達額に対し相対的に大きい |

| 成長戦略 | 上場後に追加増資・CB・SB など多様な手段を活用可能 | 成長スピードが鈍いと時価総額 40 億円(グロース維持基準)を満たせず上場廃止リスク |

スモールIPOに向く企業・向かない企業

向く企業

プロダクト市場適合(PMF)を確認済みで、ユニットエコノミクスが見え始めている

当面のキャッシュバーンを抑えつつ、上場後の追加調達で拡大フェーズへ移行できる

地域金融機関/CVC との連携で、ローカル需要とIRを同時に取り込める

向かない企業

数年以内に 100〜200 億円規模の大型資金が必要(DeepTech 製造業等)

国際会計基準 IFRS でのマルチセグメント経営を想定し、オーバーサーズ VC が主要株主

創業者が早期 EXIT を志向し、M&A によるストラテジックバイアウトを計画している

スモールIPOをめぐる環境は“確実に厳しく”なっている

1. 東証グロース市場の新ルールがハードルを引き上げ

‐ 2025年4月、東京証券取引所は「上場後5年を経過した時点で時価総額100億円未満なら上場廃止」とする方針を公表。2030年以降に適用される。

‐ 現行の上場維持基準(上場10年後40億円)から大幅に引き上げられ、小粒銘柄の淘汰を明確に狙う制度改正となった。

‐ これにより、調達額・時価総額ともに小ぶりな「スモールIPO」は、上場時点で100億円到達を見込めない限り、5年以内に追加増資やM&Aで規模を拡大できなければ市場退出リスクが現実化する。

2. 主幹事証券・監査法人の姿勢も慎重化

‐ 2024年のIPO社数は86社と5年ぶりに90社を下回り、主幹事証券が「成長ストーリーの弱い小型案件」を選別する動きが鮮明になった。

‐ IPO審査に関与する監査法人・証券審査部門も、ガバナンス体制や資金使途の妥当性をより厳格にチェック。実質審査で差し戻される案件が増えている。

3. 投資家サイドの評価基準が変化

‐ グロース市場の指数低迷が長期化し、機関投資家・個人投資家ともに「上場=成長保証ではない」と認識。初値形成は総じて抑制気味で、公開価格割れスタートが目立つ。

‐ 時価総額100億円基準は「上場後の資金循環を促す前向き改革」と評価する声もあるが、VCは投資回収の遅延リスクを懸念し、未上場ラウンドでのバリュエーション調整やM&A志向が強まっている。

4. 事業会社・地方取引所による“逃げ道”も限定的

‐ 名証ネクストや福証Q-Boardなど地方取引所は依然として緩やかな基準を維持しているものの、流動性の低さからセカンダリー市場での評価が付きにくく、結局は追加調達に苦労するケースが多い。

‐ 地方スタートアップ向けに期待された「地銀・証券子会社協働モデル」も、東証ルール改正を受けて見直し必至となった。

5. 起業家が取るべきアクション

上場時点でのPMF完成と収益モデルの明確化

- 黒字化手前の赤字上場は許容されるものの、ユニットエコノミクスが説明できないと審査通過は困難。時価総額100億円“到達シナリオ”を5年内に描く

- 上場後の追加増資・M&A・海外展開を含む成長ロードマップをIRで具体化。M&Aによる早期EXITも現実的選択肢に

- IPO一本足打法を改め、VC・CVC・事業会社と早期から買収可能性を協議しておく。資本政策の前倒し

- 未上場ラウンドを厚めに取り、IPO時には手許資金18~24か月を確保。過度な公募依存を避ける。

IPO 以外の選択肢としての「SPAC」

SPACとは、Special Purpose Acquisition Companyの略で、直訳すると特別買収目的会社となります。 一般的な会社とは異なり、買収を目的に設立される会社というのが特徴です。SPAC(Special Purpose Acquisition Company)は、事業のない“空箱”会社がまず上場し、その後2年前後で未上場企業を買収・合併(de-SPAC)して実質的に上場させる仕組みです。

SPACは上場後に未公開会社の買収を行います。株式市場から調達した資金で一定期間内(原則2年以内)に有望な未上場のスタートアップやベンチャー企業を買収することになります。買収された未公開会社は、従来の上場のプロセスを行わずに上場することができ、資金調達やEXITが可能になる、というスキームです。

【世界の現状 2025】

2021 年にピークを迎えた米国 SPAC ブームは、SEC の開示強化と金利上昇で 2023 年に急沈静化。24 年の新規 SPAC 上場は 55 件とピーク時の1割以下にとどまりました。

一方で「質重視」への揺り戻しが進み、25 年上期の de-SPAC 件数は前年同期比+28%と回復傾向。テック大型買収ではなく、ヘルスケア・クリーンテックなど規制産業を経験豊富なスポンサーが支援するケースが目立ちます。

香港・シンガポールは規模 1 億米ドル以上、信託保全 100%など厳格なルールを敷いたことで破綻例はゼロ。中東(ADGM)でも 24 年に独自枠組みが始動し、国際資金が流入しています。

【日本企業の活用】

国内では 2024 年の金融商品取引法改正で SPAC 上場制度の導入が閣議決定し、東証は 2026 年スタートを目標に詳細設計中――というのが足元の温度感です。

それまでの“裏口上場”懸念は払拭しきれておらず、スポンサーの適格性審査(キャリア・持分投資額)や投資家保護(信託分離・償還権)をどこまで盛り込むかが焦点。

上場を急ぐ国内スタートアップは依然として「NASDAQ で既存 SPAC と合併」ルートを検討しており、Coincheck(Web3)、A.L.I.Technologies(エアモビリティ)のような事例が続きます。

【メリット】

通常 IPO の半分以下の期間(6〜9か月)で米国上場が可能。

取引交渉段階でバリュエーションを確定でき、市況悪化の影響を受けにくい。

スポンサー(PE・事業会社)のネットワークを成長資源として取り込める。

【リスク・留意点】

de-SPAC 前後で9割超が償還される案件もあり、追加資金(PIPE)の確保が必須。

SEC は25 年1月に「スポンサー報酬の開示義務化」「5年間の業績予想に対する責任強化」を実施。誇大な事業計画は株主代表訴訟のリスクが高まる。

日本企業が海外 SPAC を用いる場合、ガバナンス・内部統制を米国基準で前倒し整備する必要がある。

【誰に向くか】

海外での M&A・提携を前提に、短期でグローバル資本市場へアクセスしたいディープテック/Web3 企業。

開示コストや米 GAAP 監査に耐えうる管理基盤がすでに整っているレイターステージ企業。

まとめ

スタートアップ、ベンチャー企業が目標とするIPOですが、事前準備の手間やコストが非常にかかります。東京証券取引所が実施する2022年4月からの新たな市場区分へ移行によってその審査基準はより厳格になり、少なくとも3年~5年は要することが見込まれます。

例えば5年あれば、世の中の情勢やニーズの変化も多くあることが考えられ、せっかくIPOの計画を立てて経営を遂行しても、最終的にIPOができない、あるいは環境の理由からしないほうが良いという判断もしなければならない可能性が考えられます。

そして上場後も経営の透明性を維持するために、コーポレートガバナンスコードなどの整備を行い、経営体制を整備していく必要があり株主やステークホルダーから厳しい経営判断を求められることもあります。