スタートアップエコシステムとは?地方におけるベンチャー/スタートアップの現状と課題

シリコンバレーのように、日本全国がスタートアップの聖地に?

その夢を叶えるキーワード、それが「スタートアップエコシステム」です。

しかし、地方には特有の壁が存在します。資金、人材、情報の不足…。

この記事では、地方におけるベンチャー企業の現状と課題を分析し、「スタートアップエコシステム」構築のための突破口を探ります。

ベンチャーコラムの第2回は『スタートアップエコシステム』について解説します。

スタートアップエコシステムの定義と重要性

スタートアップエコシステムとは、新しいビジネスを創出するスタートアップ企業を支援するための産業生態系のことです。このエコシステムには、スタートアップ企業が創業から成長、そして成功に至るまでのプロセスで必要な様々なサポートが含まれています。

スタートアップエコシステムは、スタートアップ企業を支援するための環境やインフラストラクチャーを整備することを目的としています。

一言でいうと、『ベンチャー・スタートアップ企業を取り巻く環境』のことで、日常的には聞きなれない言葉ではありますがアメリカのシリコンバレーや中国の深センなどが大規模で発展的なスタートアップエコシステムとして知られています。

具体的には、以下のような要素がスタートアップエコシステムを構成しています。

- 起業家支援施設やコワーキングスペース

- アクセラレータープログラム

- ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家

- 大学などの研究機関

- 地方自治体

日本のスタートアップエコシステムには、起業家支援施設やコワーキングスペース、アクセラレータープログラム、VCやエンジェル投資家、大学などの研究機関、地方自治体などが含まれます。これらの要素が集まり、スタートアップ企業がアイデアを実現し、ビジネスをグロースさせるための環境を提供しています。

日本のスタートアップエコシステムは、世界的に見ても発展途上の状態にありますが、近年では政府や民間企業による支援が増え、着実に成長しています。特に、スタートアップ企業にとっては必要不可欠な資金調達の場として、株式投資型クラウドファンディングやベンチャーキャピタルなどのリスクマネーを供給する投資家にも注目が集まっています。

これらの要素が有機的に結びつくことで、スタートアップ企業がアイデアを実現し、ビジネスを成長させるための環境が整備されます。

今後も、日本政府はスタートアップ5カ年計画を策定し、スタートアップ企業を支援するための包括的な取り組みを盛り込んでいます。日本のスタートアップエコシステムは発展し続け、新しいビジネスを生み出し、経済発展に貢献していくことが期待されています。

日本では都市部と地方で格差があることが指摘されていますが、地方創生との親和性の高さから、地方スタートアップエコシステム形成への関心が高まってきています。本コラムではEXPACTが活動の中心拠点を置いている静岡の地方ベンチャーを例に挙げ、エコシステム、また地方スタートアップエコシステムについて解説していきます。

※第1回『スタートアップ企業とベンチャー企業の違い』についてはこちら。

日本のスタートアップエコシステムの現状

そもそも「スタートアップエコシステム」とはどういう意味なのでしょうか。

スタートアップエコシステムは、時に森に例えられます。土にまかれた種に水をやり、陽の光を当て、芽を出した木々が成長するエコシステム形成の過程と重なることに由来しています。

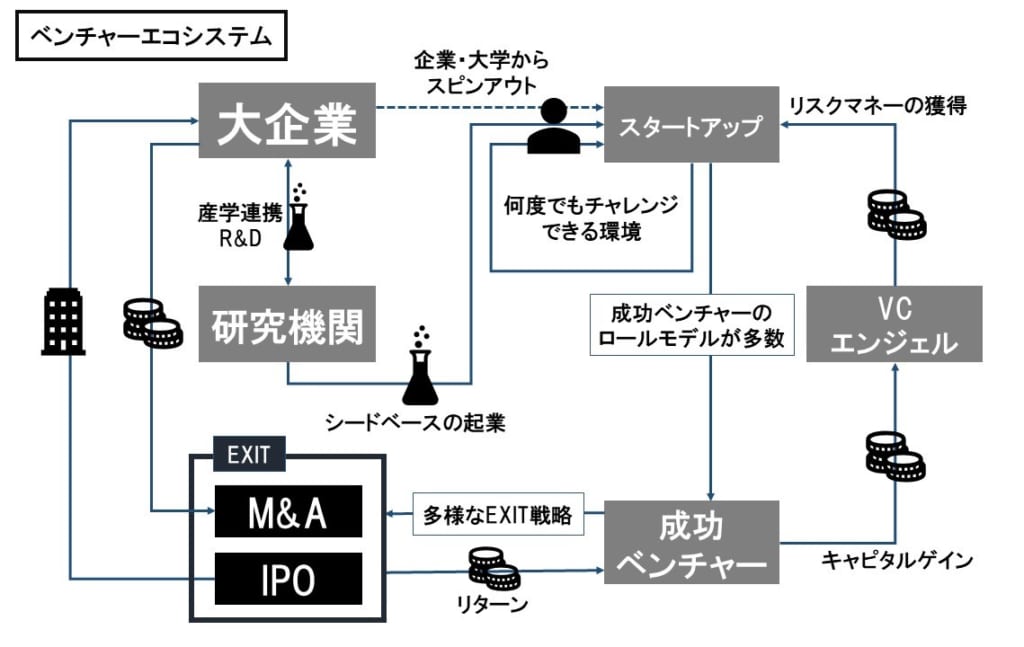

エコシステムとは生態系を意味する英単語で、ベンチャー企業がスタートアップしEXITしていくまでの流れと事業フェーズに応じた周辺環境との協調が特定の地域で循環的に行われる様を、自然界の生態系に例えて「スタートアップエコシステム」と呼ばれるようになりました。

スタートアップエコシステムでは、スタートアップによるイノベーションを志す起業家が集い、起業家を支援する投資家が集います。そうすることでベンチャー企業間での協調的なネットワークが構成されます。

また、スタートアップエコシステムに欠かせない存在として大学などの研究機関があります。研究機関で得られた知見や技術をシーズとしてスタートアップする、それを大企業が共同でR&Dし、やがてM&Aをするというようなオープンイノベーションが盛んにおこなわれています。

ヒトとモノが集うところにはカネも集います。スタートアップにリスクマネーを投資する投資家が数多く存在することで、出口(EXIT)までたどり着く成功確率が高まります。成功した起業家は獲得したカネを基に、今度はエンジェル投資家としてその地域のスタートアップに投資することで、そのエコシステム内でカネが廻っていきます。

このようにヒト・モノ・カネの3つの要素がうまく循環していくことでベンチャー企業の持続的なイノベーションの輪が育まれていくのです。

スタートアップエコシステムは世界各地に存在しており、有名なものでは、産学連携が綿密に行われたシリコンバレー、政府が主導したイスラエル、大企業からスピンオフから発展した深センがあります。

国別のユニコーンの数、日本の地域別のベンチャー企業の数を見ると、世界的には「起業するならアメリカ」で、国内では「起業するなら東京」だという傾向が見て取れます。東京の中でも特に渋谷周辺はITベンチャーが数多く集まり、インターネット黎明期よりビットバレーと呼ばれたりすることもあります。

日本のスタートアップエコシステムは、世界的に見ると発展途上の段階にありますが、近年では着実に成長しています。政府は「スタートアップ5カ年計画」を策定し、包括的な支援策を打ち出しています。

しかし、日本では都市部と地方で大きな格差が存在しています。例えば、ユニコーン企業の数や大学発ベンチャーの分布を見ると、東京を中心とした大都市圏に集中していることがわかります。

地方ベンチャー/スタートアップの場合は?

一方で地方ベンチャーのエコシステムの現状はどうなっているのでしょうか。

ヒトの面:

- 優秀な人材の都市部への流出

- ロールモデルとなる先輩ベンチャー企業の不足

- キーパーソンとのネットワーク構築の困難さ

モノの面:

- 最新技術や研究成果へのアクセスの制限

- 大学発ベンチャーの都市部集中

カネの面:

- リスクマネーの不足

- 投資機関の都市部集中

地方スタートアップエコシステムにおけるヒトの流れ

ベンチャーでは、販路を確保するための営業マン、研究開発のためのエンジニア、広報活動を務めるマーケッター等々、たくさんの人的リソースが必要であり、かつそれを如何にスピード感をもって獲得するかが重要です。しかし、地方では絶対数から人手が足りておらず、優秀な人材ほど都市部へと流出しているのが現状です。

また、ロールモデルとなる先輩ベンチャー企業が存在していなかったり、VC等の投資機関も都市部に集中しており、地方で出口戦略を描くために必要なキーパーソンも不足しています。

地方スタートアップエコシステムにおけるモノの流れ

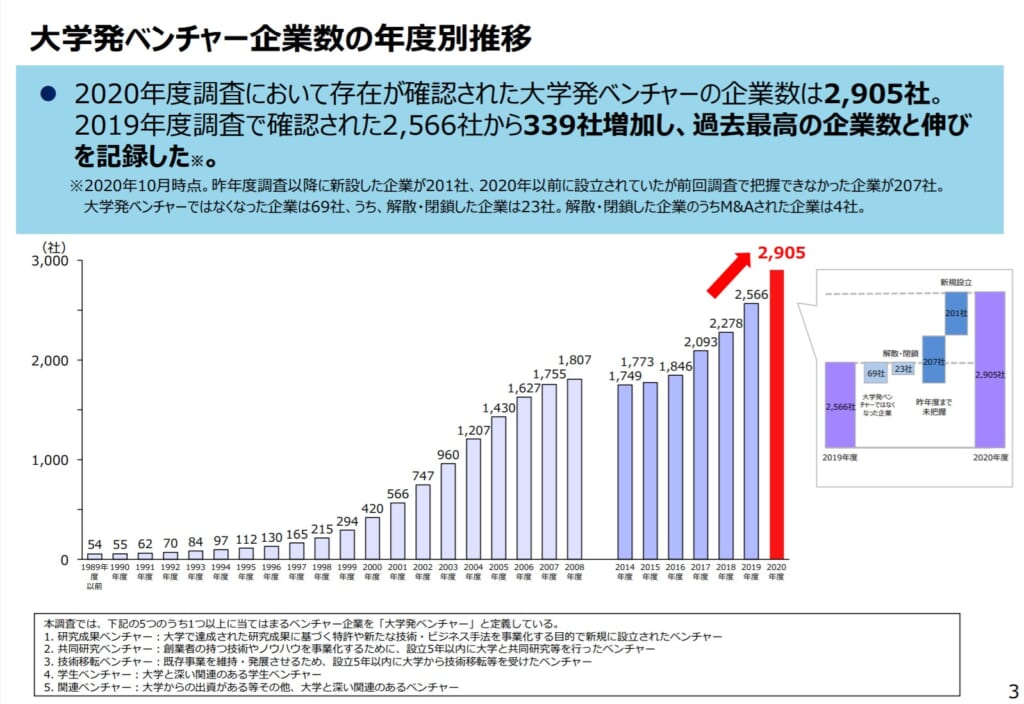

スタートアップの源泉となる大学などの研究機関。産学の連携が密になることで、学問の追求が社会的なイノベーションにつながっていきます。経産省の調査によると、実は日本国内の大学発ベンチャーの数は年々増加傾向にあります。

▲令和2年度産業技術調査(大学発ベンチャー実態等調査)調査結果概要/2021年版より引用

| 順位(前年度) | 大学名 | 2018年度 | 2019年度 | 2019年度 |

|---|---|---|---|---|

| 1 (1) | 東京大学 | 271 | 268 | 323 |

| 2 (2) | 京都大学 | 164 | 191 | 222 |

| 3 (3) | 大阪大学 | 106 | 141 | 168 |

| 4 (6) | 筑波大学 | 111 | 114 | 146 |

| 5 (4) | 東北大学 | 104 | 121 | 145 |

| 6 (5) | 九州大学 | 90 | 117 | 124 |

| 7 (20) | 東京理科大学 | 10 | 30 | 111 |

| 8 (7) | 名古屋大学 | 76 | 94 | 109 |

| 9(10) | 東京工業大学 | 66 | 75 | 98 |

| 10 (8) | 慶應義塾大学 | 81 | 85 | 90 |

| 10 (8) | 早稲田大学 | 82 | 85 | 90 |

▲令和2年度産業技術調査(大学発ベンチャー実態等調査)調査結果概要/2021年版を参考に弊社作成

しかしその内訳をみると、上位10校のほとんどが3大都市に集中しており、最新技術が都市部に集約されていることがわかります。

地方スタートアップエコシステムにおけるカネ(資金)の流れ

地方創生との親和性の高さから、行政による地方ベンチャーへの支援が活発になりつつあります。しかし、主流は地銀や信用金庫による融資で、着実で安定的な成長が望まれる傾向にあります。しかし、ベンチャー企業にとってはその名の通り、急激成長を後押しする起爆剤となるようなリスクマネーが必要です。ですが、投資機関の都市部集中により、そういったリスクマネーが地方ベンチャーに流入する機会に格差が発生しています。

地方ベンチャーならではの闘い方

上記のような課題が多数存在する中で、地方ベンチャーはいかにして急激な成長を実現すればよいのでしょうか。静岡県での事例とともに、地方ならではの闘い方をご紹介いたします。

地方ベンチャーのヒト(採用)の環境

- リモートワークの活用による人材確保

- 地域の起業家コミュニティ形成

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、リモートワークの普及が進んだ現在。都市部に拠点を置く企業との立地による地域間格差は縮まってきています。ネットワークの面では、リモート参加という概念が一般化したことでピッチイベントや投資家とのミートアップなど様々なこれまで以上にチャンスの数が増えてきています。また、人材面においても、リモートワークを前提として全国各地の企業と人材が互いを新たに選択肢として持つことができるようになりました。

地方ベンチャーの1つであるEXPACTでも実際に、学生インターン15名に全国各地からジョインしており、フルリモートで業務に取り組んでもらっています。EXPACTでは自社での実経験を活かし、リモートワーク、オンライン採用活動の支援を積極的に行っており、地方の人材不足を解決を目指しています。先月様々な地域の企業様と共催した22卒向けのオンライン就活セミナーでは、全国各地から総計200名近くの就活生にリモートでご参加いただき、地域差にとらわれない人材採用への意識が広がりつつあることを感じました。

説明会、面接が遅れる中で「オンライン就活」を支援 不安の一方でメリットも 静岡市

またEXPACTでは、地域の起業家コミュニティーの形成にも力を入れており、「Startup Weekend 浜松」 「Startup Weekend 静岡」のスポンサーを務めています。

県内外から多数の起業家、投資家、ビジネスマン、大学機関関係者がこのコミュニティに参加しており、静岡地域でのベンチャーネットワーク形成の要となっています。ぜひ下の記事より詳細をご覧ください。

地方ベンチャーのモノの環境

- 地域特有の課題をビジネスチャンスとして活用

- 地元大学との産学連携強化

都市部にモノが集約する一方で、地域特有の課題といった地方にしかないビジネスチャンスもあります。都市部にはない地方だからこその強みを競合優位性として適切に運用することで、地域の外からもあらゆるリソースやチャンスを得て、地方から世界中をまたにかけた事業展開を実現している地方ベンチャーは多数存在しております。

そんな地方ベンチャーの一つのロールモデルともいえる企業の一つに、浜松市のアグリテックベンチャー「Happy Quality」は、地域の大学機関と共同でR&Dを進めた技術シーズを基に、地方だからこその環境を活かして事業をスタートアップさせました。EXPACTでは、Happy Quality社の広報業務を伴走支援しており、メディア露出やプレスリリースを行いました。その結果、世界中のキーパーソンとの出会いが生まれ、新たなR&Dの飛躍につながったとのお声をいただきました。

【パートナー企業インタビュー】農業の新しいStandardを作る株式会社Happy Quality、PR戦略その先に見えたものとは

弊社では、企業様ごとに異なる不足リソースの供給支援を行うことで、地方ならではの強みを存分に活かせる環境の構築を目指しています。地方ならではの強みを育むための知的財産取得支援も行っておりますので、下の案内も是非合わせてご覧ください。

地方ベンチャーのカネ(資金調達)の環境

- 行政による支援制度の活用

- ベンチャーキャピタルとのマッチング機会の創出

浜松市では、浜松バレー構想を掲げ市を挙げた地元ベンチャー企業支援が行われています。地方ベンチャー企業に不足しがちなリスクマネーの獲得を補助する事業として、浜松市ファンドサポート事業というものがあります。これは、市の認定するベンチャーキャピタルから出資を受けた企業を対象に、出資額に合わせた交付金を市が支給するというものです。浜松市には、盤石な技術シーズを持つテック系ベンチャー企業が数多く存在しており、ベンチャーキャピタルにとっても非常に魅力的な投資機会です。

一般社団法人ベンチャー投資育成研究会様では、浜松市ファンドサポート事業の促進を目指し、ベンチャーキャピタルと地元ベンチャー企業のネットワーク構築につながるようなイベントの開催が行われていました。

一般社団法人ベンチャー投資育成研究会VCミートアップの模様はこちら

起業家と投資家の間を行政が取り持つことで、浜松市ではカネの面でのハンディキャップも改善されてきております。今後、浜松市のベンチャー企業がどういった出口(EXIT)を描いていくのか期待が高まっています。

地方自治体によるスタートアップ支援の取り組み

地方創生との親和性の高さから、地方自治体によるスタートアップ支援の取り組みが活発化しています。例えば、広島県では地域のスタートアップを支援するファンドに出資しています。

また、静岡県の浜松市では「浜松バレー構想」を掲げ、市を挙げた地元ベンチャー企業支援を行っています。浜松市ファンドサポート事業では、市の認定するベンチャーキャピタルから出資を受けた企業に対し、出資額に合わせた交付金を市が支給するなどの支援を実施しています。

このように、地方自治体がスタートアップ支援に乗り出すことで、地方のスタートアップエコシステム形成を後押ししています。

大学発スタートアップ支援の強化

大学を中心としたスタートアップエコシステムの強化も進められています。文部科学省では、大学生向けのアントレプレナーシップ教育プログラム「START」や、大学発スタートアップの起業支援などに取り組んでいます。

また、科学技術振興機構(JST)は大学発スタートアップへの出資を行う「出資型新事業創出支援プログラム」(SUCCESS)などにより、大学発ベンチャーの成長を支援しています。

大学の優れた研究シーズを社会実装につなげるため、起業家教育や資金面でのサポートが拡充されつつあります。地方自治体や大学といった多様なプレイヤーが連携し、オール・ジャパンでスタートアップエコシステムの形成・発展に取り組む動きが加速しています。

引き続き、ヒト・モノ・カネが好循環するエコシステムの構築が期待されます。

おわりに

地方ベンチャーが成功するためには、ヒト・モノ・カネのリソースが循環するスタートアップエコシステムの存在が不可欠です。現状では都市部と地方の格差が大きいものの、リモートワークの普及や行政の支援策により、その差は徐々に縮まりつつあります。

地方ならではの強みを活かし、地域の課題解決に取り組むベンチャー企業が増えることで、地方発のイノベーションが生まれる可能性が高まっています。今後は、地域間格差にとらわれない地方スタートアップエコシステムの発展が期待されます。

このように、ベンチャー企業が出口戦略を描き実現するためには、ヒト・モノ・カネのリソースが循環するスタートアップエコシステムの存在が必要不可欠であることがわかります。

国内で十分に機能しているスタートアップエコシステムは、まだまだ都内にあるぐらいだといわれています。今後の地域間格差にとらわれない地方スタートアップエコシステムの発展を願い、微力ながらEXPACTでも活動を続けてまいります。