【災害時の補助金・助成金まとめ】大雨や地震等の大規模災害に対する企業向けの補助金・助成金とは?

経営のリスクは様々なものがありますが、『災害』も避けられないリスクの一つです。

日本は特に災害大国であり、台風、地震、津波、噴火、豪雪、豪雨などその種類も豊富です。

先日の能登半島沖で発生した地震により、甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。震度6弱の強い揺れに見舞われ、日常生活に大きな影響が出たことを深く理解しております。

当社においても僅かではありますが、支援をさせていただきました。

令和5年度補正予算における「小規模事業者持続化補助金」は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

一方、「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」は、被災した小規模事業者が自社の経営を見つめ直し、災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、その計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の対象は、石川県、富山県、新潟県、福井県に所在し、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等です。

「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」小規模事業者持続化補助金の注意点

・補助金は給付金ではなく、審査があり、不採択になる場合もあります。補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、後払いとなります。

・申請に際しては、商工会議所の確認が必要となります。事務局へ提出の前に、商工会議所に「経営計画書・様式2」の写しを提出の上、「支援機関計画書・様式3」の作成・交付を依頼する必要があります。また、申請に際し、必須提出書類等(電子媒体等)の送付漏れがないよう十分注意が必要です。

詳細は公募要領もご確認ください

<そもそもの補助金活用における注意点>

補助金は後払い制になっているため、事業を進めるためには申請した事業総額と同額の資金を用意する必要があります。

通常の小規模事業者持続化補助金はこちらをご参照ください

「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」スケジュール

公募受付開始:2024年3月8日(金)

2次公募締切:2024年4月26日(金)【郵送:締切日当日消印有効】

※1次公募締切:2024年2月29日(木)【終了しています】

[郵送:締切日当日消印有効]

※送付時は封筒の表に「災害支援枠(令和6年能登半島地震)応募書類在中」とお書きください。

※本公募要領及び申請様式等は、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局ホームページの以下のリンク先よりダウンロードできます。

(URL)商工会議所地区:https://s23.jizokukahojokin.info/noto/

ーーー

申請書類一式の郵送による提出先・問い合わせ先

提出先:〒151-8799 代々木郵便局留め

【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

お問い合わせ先:03-6635-2021

商工会議所地区 補助金事務局

ーーー

災害支援枠(令和6年能登半島地震)事業の目的

令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

災害支援枠(令和6年能登半島地震)補助対象者について

本補助金の補助対象者は、(1)から(8)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること

被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。

①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)

*在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。

②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合・・・地方自治体が独自に発行した証明書

*間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを指します。

※「令和6年能登半島地震による被災区域4県に所在する小規模事業者」について

「所在する」とは、補助を受けて取り組もうとする事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)が、この地域内にあることを意味します。

例えば、登記簿上の本店所在地は該当地域外にあるが実際の所在地は地域内にある場合や、本社は該当地域外にあるが支社等は地域内にあって事業再建を地域内の支社等で行おうとする場合には、「所在する事業者」となりますが、登記簿上の本店所在地は地域内にあるが地域内に事業所を有さない場合は「所在する事業者」にはなりません。

(2)小規模事業者であること

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

(3)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること

①「計画」は、商工会議所の確認を受けていること。

②計画書の作成に当たっては商工会議所と相談し、助言・支援を得ながら進めることができます。※商工会議所の会員、非会員を問わず応募可能です。

(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

※「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合で、以下のような事例が該当する

(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。

(6)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。

※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。

※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

(7)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること

① 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(8)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告

書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」

②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。

※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第11回公募以降の補助事業者は申請できません。第10回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。

※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。

災害支援枠(令和6年能登半島地震)の重要事項

重要説明事項とは申請に当たっての注意点となります。この補助金に係る重要説明事項は以下のとおりで、必ずご確認、ご理解いただいた上での申請をお願いいたします。

①本補助金事業の趣旨を理解して申請すること

本補助金事業は、被災小規模事業者が被災からの事業の再建に向けた計画を自ら作成し、計画に基づいて行う事業再建に向けた取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自ら検討していなかったことが発覚した場合、本補助金の趣旨に添わない提案と捉えられ、評価に関わらず不採択となります。

②本補助金事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施されます。

補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、申請書類の作成・提出に際しては、申請書類において、以下を宣誓する必要があります。

①虚偽の申請による不正受給、②補助金の目的外利用、③「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為に加担していないこと及び今後も加担しないこと。本補助金の申請内容に虚偽がある場合や宣誓に違反した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還が求められます。

③「補助金交付決定通知書」の受領後でないと、補助対象となる経費支出等はできません

【注:今回の小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」では特例措置あり】

審査の結果、採択が決定されると、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となるのが原則ルールです。

ただし、今回の公募においては、特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。

また、支出行為は、銀行振込方式が大原則です(小切手・手形による支払いは不可)。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払の現金支払いは不可です。(ただし、公募開始日までの現金支払い等については、別途、補助金事務局までご相談ください。)

④補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容又は経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、予め(発注・契約前に)所定の「変更承認申請書」(交付規程様式第4)を提出し、その承認を受けなければなりません(内容によっては、変更が認められない場合もあります)。原則として、経営計画書に記載のない新しい費目の追加はできませんのでご注意ください。

なお、「車両購入費」や「設備処分費」は、予め申請時に所定の様式内に内容を記載し、「個別の支出経費の明細等」に計上していることが前提条件のため、いずれも、変更承認手続により事後に補助対象経費に加えることはできません。

⑤補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。

補助金交付決定後、補助事業の実施を開始していただきます。補助事業の終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書(交付規程様式第8)および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。なお、追加で補助金事務局から提出を求められた書類については、定められた期日までに提出する必要があります。

もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決定通知を受領していても、補助金を受け取れなくなります。

⑥実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合(交付を行われない場合も含む)があります。

補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に、各種要件を満たしていると認められない場合は、補助金の交付は行いません。

なお、実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局から連絡いたします。

特に、自動車等車両を購入した場合には、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いられ、かつ他の目的で車両を使用していないこと等の条件を満たしていなければ、当該車両の購入に係る補助金のお支払いはできませんのでご注意ください。

また、収益納付に該当する事業を実施した場合、減額して補助金が支払われることがあります。

⑦所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります

単価50万円(税抜き)以上の機械装置等、自動車等車両の購入や店舗改装による不動産の効用増加等は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。

⑧補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。

補助事業者は、補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局や独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)、国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。

この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応じなければなりません。また、検査等の結果、仮に、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

⑨国が助成する他の制度と経費が重複する事業は補助対象となりません。

同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、全国旅行支援、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬 等)と重複する事業は補助対象外です。

⑩個人情報の使用目的

商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局に提出された個人情報は、補助金交付元である政府(経済産業省・中小企業庁)および独立行政法人中小企業基盤整備機構との間で共有します。また、以下の目的のために使用されます。

①補助金事業の適正な執行のために必要な連絡

②経営活動状況等を把握するための調査(事業終了後のフォローアップ調査含む)

③各種事業に関するお知らせ

④その他補助金事業の遂行に必要な活動

⑪ アンケート調査について

本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケート調査を実施することがあります(補助事業完了後のフォローアップ調査含む)ので、その際にはご協力をお

願いいたします。なお、アンケートに際してご提供いただいた情報は、統計処理を行い、個人を特定できない形で公表する可能性があります。

⑫ その他

申請・補助事業者は、本公募要領、交付規程やウェブサイト等の案内に記載のない細部については、補助金事務局からの指示に従うものとします。

補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。

(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。

○本事業は、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありま

せん。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等は対象となります)

○本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

○本事業で申請する(様式2)<計画の内容(事業再建に向けた取組)>「3.今回の申請計画で取り組む内容」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組であること。

<補助対象となり得る事業再建の取組事例>

*(様式2)経営計画書の内容の「3.今回の申請計画で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。

*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、公募要領P.12「4.補助対象経費」をご覧ください。

・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入

・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作

・新規ネット販売・予約システム等の導入

・新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入

・事業再建の取組に必要となる機械等の導入

・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分

・事業再建の取組のための車両の購入

・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼

・商品PRイベントの実施

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

○「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。

※支援機関確認書(様式3)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」にかかる申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。

○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険

からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業

例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス

※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)賭博等、性風俗関連特殊営業等

補助率等

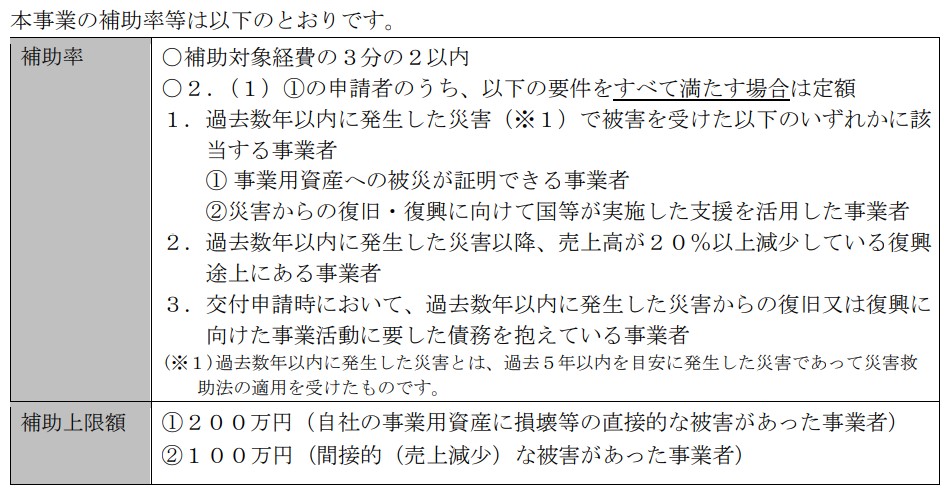

本事業の補助率等は以下のとおりです。

補助率 〇補助対象経費の3分の2以内

〇(1)①の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額

1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者

① 事業用資産への被災が証明できる事業者

②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者

3.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

補助上限額 ①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

(注)本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資のように返済の必要がありません。(ただし、収益納付や処分制限財産の処分による補助金の減額等がなされる場合があるほか、事後の会計検査院による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。)

補助対象経費について

(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

*今回の公募においては、特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。【上記②の特例】

(2)補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

経費内容

① 機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費

詳細は公募要領を確認ください

まとめ

一番は日常から危機管理体制強化を行い、経営者は企業防災に積極的に取り組み、従業員の安全を保つ責任と義務があります。(労働契約法第5条「労働者の安全への配慮」)

企業にとって災害が起きたとき、情報を正確に収集・分析・判断し、事業継続ができるように動くために補助金の活用や、事前の準備が重要です。

準備が足りていないと感じた方。災害に強い企業はすぐにできるものではありませんので、日ごろから意識を高め、ぜひ他記事もご参照のうえ、備えを整えていただければと思います。

補助金の利用や検討に関しては下記のCONTACT USから是非ご相談ください。