1. はじめに

新しい事業や施策を始めるとき、最初から全社的・全面的に展開するのは大きなリスクを伴います。市場の反応が予測と異なったり、現場で思わぬ問題が発生したりすることは決して珍しくありません。特に現代のように変化が速く、不確実性が高いビジネス環境では、「計画通りに進めば成功する」という前提が崩れやすくなっています。

こうした環境で注目されるのが「パイロットプロジェクト」という手法です。パイロットプロジェクトは、本格展開に先立ち、小規模な実験を行うことで成功の可能性や課題を見極める取り組みを指します。いわば「試験的導入」でありながらも、そこから得られる学びは事業戦略に大きな影響を及ぼします。

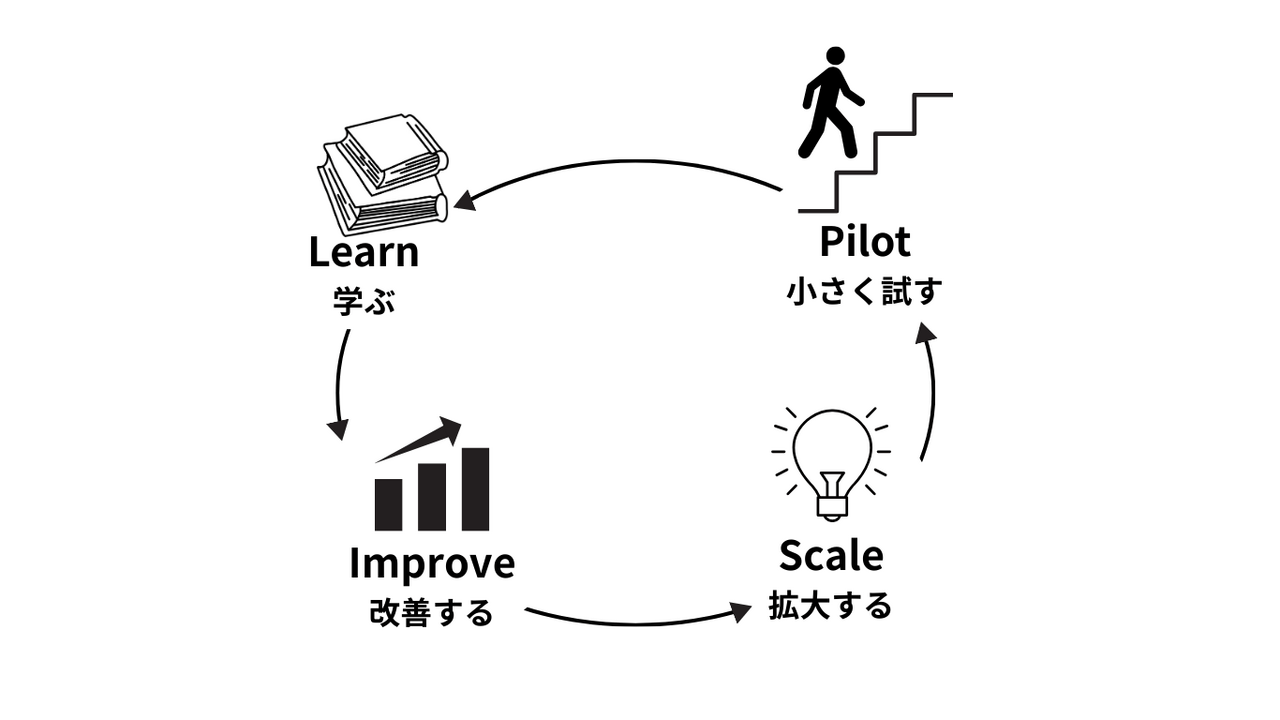

近年、多くの企業がイノベーションやDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む際の定石としてパイロットプロジェクトを位置づけています。リスクを抑えながらデータを収集し、改善を繰り返す。「いきなり大規模」は危険だからこそ、小さな実験から始めて学ぶ。これこそがパイロットプロジェクトの本質で、スタートアップに必要とされる戦略の1つとなります。

2. パイロットプロジェクトの定義と背景

パイロットプロジェクト(Pilot Project)は、直訳すれば「試験飛行プロジェクト」。もともとは航空業界で航空機の安全性を確認するための試験飛行を指す言葉でした。新しい機体を実運行に投入する前に、限られた範囲で飛行試験を行い、性能や安全性を確認する。その考え方が転じて、ビジネスや行政の分野でも「小規模な試行」を意味するようになりました。

近年、この概念が広まった背景にはいくつかの要因があります。

- 市場環境の急変:グローバル競争の激化、消費者ニーズの多様化により、計画通りに進めるだけでは対応が難しくなった。

- 技術革新のスピード:AI、IoT、ブロックチェーンなど新技術は実装のスピードが速く、従来型の長期計画型R&Dでは追いつけなくなっている。

- 行政・公共分野での実証ニーズ:スマートシティ、再生可能エネルギー、医療・ヘルスケアなど、不確実性が高く社会的インパクトも大きい分野では、パイロット実証が不可欠。

例を挙げると、都市部でのMaaS(Mobility as a Service)の導入では、いきなり全域に展開するのではなく、まず特定地域で半年間試験運用し、交通データや住民の反応を収集します。その結果を基に政策を改善し、段階的に広げていく。これも典型的なパイロットプロジェクトです。

要するに、パイロットプロジェクトとは「不確実性が高い環境で、いきなり本格導入するリスクを避けるための仕組み」であり、現代の変化に適応するための合理的な選択肢なのです。

3. パイロットプロジェクトの目的

では、なぜ多くの企業や自治体がパイロットプロジェクトを行うのでしょうか。その目的は単なる「お試し」にとどまらず、戦略的な意味合いを持っています。

1 リスクの最小化

小規模で試すことで、想定外の問題が発生しても被害は限定的です。致命的な失敗を未然に防ぐ「安全弁」として機能します。

2 効果検証

新しい技術やサービスが本当に成果をもたらすのか、定量的に確認できます。たとえば「コスト削減率」「作業時間の短縮」「顧客満足度の向上」など。計画段階では想像に過ぎなかったものを、データで裏付けることができます。

3 関係者の理解醸成

社内の現場スタッフ、経営層、外部の投資家や行政など、多様な関係者の理解を得るには「実績」が最も有効です。パイロットプロジェクトで小さな成功を示すことで、合意形成がスムーズになります。

4 改善点の発見

どんなに緻密な計画でも、実際に運用してみなければ分からない課題が必ず出てきます。パイロットはその課題を早期に発見し、改善につなげる「学習の場」でもあります。

結論として、パイロットプロジェクトの目的は「安全に、確実に、本格展開へつなぐための情報を得ること」です。

4. メリットと課題

パイロットプロジェクトは多くの利点を持つ一方で、注意すべき課題もあります。

メリット

- 低コストで実験可能:限られた範囲で始められるため、投資リスクが低い。

- 迅速な学習:小さな失敗から学び、素早く改善できる。

- 合意形成に強い:成果を数値で示せるため、関係者の理解が得やすい。

課題

- スケールアップの壁:小規模では成功しても、大規模展開で同じ効果が出るとは限らない。

- 試行止まりのリスク:成功しても本格展開に移行できず、検証だけで終わることもある。

- KPIの曖昧さ:成果指標が定義されていないと、成功か失敗かの判断が難しい。

このように、パイロットプロジェクトは「低リスクで学べる」が、「スケールアップの壁」と「試行止まり」のリスクが常につきまとうのが実情です。

5. 事例イメージ

1 自治体のスマートシティ実証

ある自治体では、交通データを半年間収集・解析し、渋滞緩和や事故減少の効果を検証。その後、市全体に段階的に広げました。住民アンケートも同時に実施することで、データと感覚の両面から効果を確認しています。

2 小売業でのセルフレジ導入

大手小売チェーンでは、まず数店舗でセルフレジを導入。レジ待ち時間の短縮とスタッフ配置の最適化を確認した上で、全店舗へ展開しました。これにより従業員の業務負荷軽減と顧客体験の向上を同時に達成しました。

3 製造業のAI検査ライン

ある製造企業は、特定の生産ラインにAI画像検査システムを導入。精度と効率を測定した上で、工場全体に拡大。欠陥検出率が向上しただけでなく、人材不足対策としても効果を発揮しました。

これらの事例が示すのは「小規模で確かめてから拡大する」という王道の流れです。パイロットプロジェクトは、実証から本格展開へ進むための橋渡し役なのです。

6. 成功させるためのポイント

パイロットプロジェクトは設計次第で成果が大きく変わります。成功に導くためのポイントを整理すると以下の通りです。

- 目的と評価指標を明確にする:例:コスト削減率、顧客満足度、エラー削減率。

- 期限を区切る:数週間〜数か月で結果を出し、次の意思決定につなげる。

- 関係者を巻き込む:現場・経営層・顧客を早期に関与させることで、後の合意形成がスムーズになる。

- スケールアップを前提に設計する:最初から大規模化を見据えて、インフラやオペレーションを考慮しておく。

パイロットを「お試し」で終わらせず、「次のステージ」へ進めるためには、出口設計と明確なKPI設定が不可欠です。

7. 国際比較:海外でのパイロット事例

パイロットプロジェクトは海外でも広く活用されています。

- 米国:シリコンバレーのIT企業は、常に「Beta版」を市場に出してユーザーからのフィードバックを得る文化が根付いています。これはまさにパイロット思考です。

- 欧州:環境規制が厳しいため、再生可能エネルギーや循環型経済の領域で多くのパイロットが実施されています。特にデンマークの風力発電やオランダの水管理技術は、パイロットを経て世界市場へ広がりました。

- アジア:シンガポールは「スマートネーション」を掲げ、常に都市全体を実験場と位置づけています。自動運転や無人店舗の実証も積極的に行われています。

8. まとめ

ここまで、パイロットプロジェクトの定義、背景、目的、メリットと課題、具体事例、成功の条件、海外との比較を見てきました。

改めてまとめると、パイロットプロジェクトは:

- リスクを抑えて挑戦する安全網であり、

- 成功の芽を育てる学習の場であり、

- 組織を次のステージに進める踏み台でもある。

重要なのは「何をもって成功とするか」を明確に定義し、試行段階からスケールアップを意識することです。

現代社会のキーワードは「不確実性」と「スピード」です。完璧な計画よりも、小さく試して早く学び、大きく育てる姿勢が求められます。スタートアップ、大企業、自治体を問わず、パイロットプロジェクトは普遍的に活用できるフレームワークです。

パイロットプロジェクトは、未来を切り拓くための「小さな実験」であり、挑戦を続ける組織にとって欠かせない実践的アプローチです。

参考資料

・パイロットプロジェクト成功の秘訣:基本概念から実践までの完全ガイド | REALINE

・パイロットプログラムとは?初心者でも理解できる簡単ガイド共起語・同意語も併せて解説!

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方は下記からお問い合わせください。