スタートアップ企業が新しいプロダクトやサービスを開発する際、限られたリソースで成功確率を高める手法として注目されているのがMVP(Minimum Viable Product)です。MVPとは、顧客に価値を届けられる最小限の機能を持った製品を指し、開発初期段階で市場の反応を確認しながら改善を重ねる戦略的アプローチです。この記事では、MVPの定義、活用の意義、具体事例、そしてスタートアップで実践する際のポイントを詳しく解説します。

1. MVPの定義と本質

MVPという言葉は聞いたことがあっても、その本質を理解している人は意外と少ないかもしれません。

MVP(Minimum Viable Product)とは、企業用語では「顧客に価値を提供できる最小限の機能を持つ製品」を指します。これは単なる試作品(プロトタイプ)とは異なり、実際にユーザーが使用して価値を感じられることを前提に設計されます。

MVPの本質は「早く市場に出して学ぶこと」にあります。限られたリソースで製品を開発するスタートアップにとって、全ての機能を完璧に作り込む前に、顧客の反応を確認することが最も重要です。

| 項目 | MVP | フルプロダクト |

| 機能数 | 最小限 | フル機能 |

| 開発期間 | 短い | 長い |

| 開発コスト | 低い | 高い |

| 市場投入リスク | 低い | 高い |

| 顧客フィードバックの取得 | 早期 | 遅い |

この対比表は、スタートアップがMVPを採用する意義を直感的に理解するためのものです。フルプロダクトに比べてMVPは早く、安く、リスクを抑えながら学習できる点が最大の強みです。特に未知の市場や新規事業では、MVPを繰り返すサイクルが成長の鍵となります。

2. MVPがスタートアップに必要な理由

スタートアップでは、時間と資金が限られている中で方向性の選定を迫られる場面が多くあります。MVPを用いることで、スタートアップは以下の利点を得られます。

- 市場のニーズを早期に確認できる

顧客が実際にどの機能を重視しているかを早い段階で知ることができます。 - リスクの最小化

大規模な開発投資を行う前に顧客の反応を検証できるため、無駄なコストを避けられます。 - 学習と改善の循環を回せる

MVPをリリース→フィードバック取得→改良、というサイクルを繰り返すことで、製品の完成度と市場適合性を高めることが可能です。

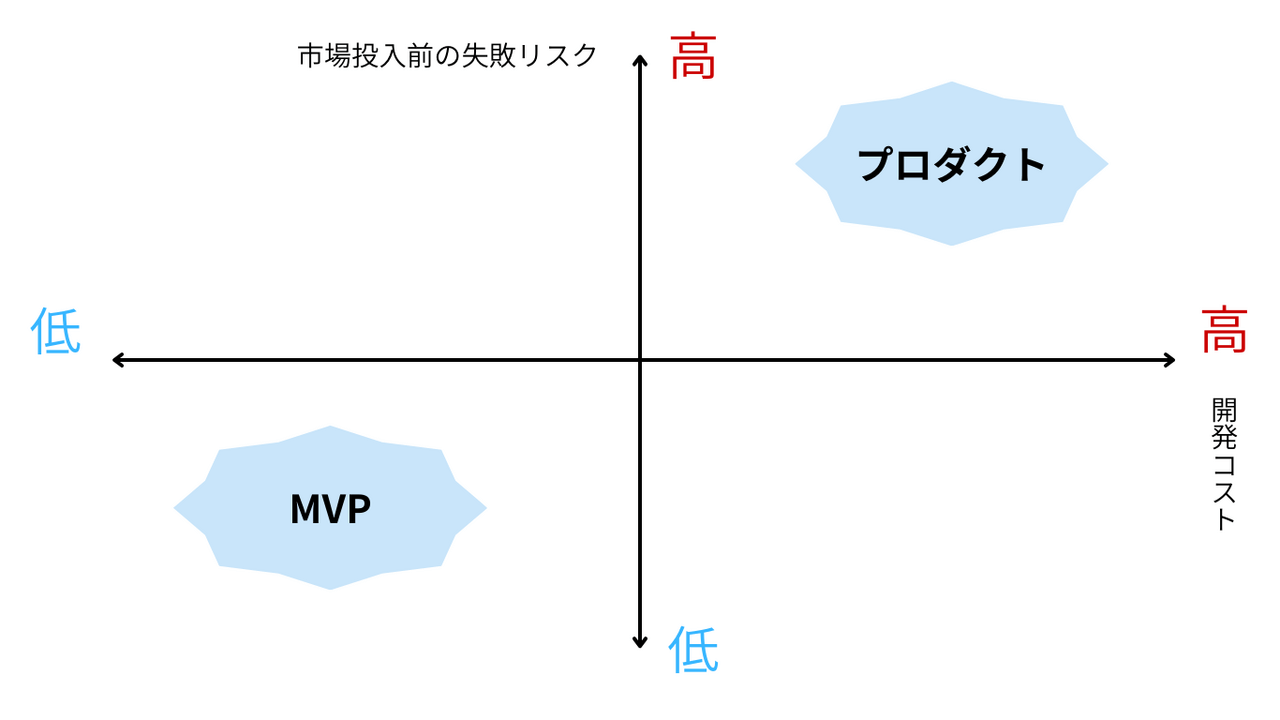

このグラフを見ると、開発コストとリスクの関係が一目瞭然ですね。横軸は開発コストを、縦軸はリスクを表しています。従来型のフルプロダクト開発では、初期コストが高くなるほどリスクも大きくなります。一方、MVPを導入することで、必要最小限の機能で市場に早く投入できるため、低コストかつ低リスクでユーザーの反応を確認できます。これにより、開発初期段階での失敗の影響を最小化し、改善サイクルを回しながら安全にプロダクトを成長させることが可能です。

3. MVPの具体的な設計方法

では、実際にMVPを設計する際には何を重視すればよいのでしょうか。

MVP設計のポイントは以下の3つです。

- コア機能に絞る

製品の核となる価値を提供できる最低限の機能だけを残します。 - 早期にユーザーに触れてもらう

プロダクトが完成していなくても、顧客に実際に使ってもらうことが重要です。 - 仮説検証を意識する

MVPは顧客の反応をもとに仮説を検証する手段です。「この機能は本当に必要か?」をデータで確認します。

4. 海外スタートアップにおけるMVP事例

MVPは理論上の概念だけでなく、多くの成功事例が実際に存在します。

- Dropbox

Dropboxは、クラウドストレージサービスとして知られますが、初期段階では非常にシンプルなMVPから始まりました。創業者のドリュー・ヒューストンは、フル機能のアプリを作る前に、「アイデアがユーザーに価値を提供できるか」を検証することを優先しました。そのために作ったのが、サービスの使い方を示す簡単なデモ動画です。実際のアプリは未完成でしたが、動画を見たユーザーは興味を示し、メールアドレスを登録しました。この段階で、Dropboxが市場に求められるサービスであることを確認できました。MVPにより、開発コストを抑えつつ、顧客ニーズの理解を深めることができたのです。 - Airbnb

重要だったのは、ユーザーが実際に利用するかを確認することです。宿泊者からのフィードバックをもとにサービスを改善し、徐々に施設を増やすことで、本格的なサービスへと成長させました。MVPを通して、最小限のコストで市場ニーズを確認し、段階的にサービスを拡張できた典型例です。AirbnbもMVPを活用した事例です。創業者は、宿泊施設が不足している問題に注目し、自宅のリビングにエアマットを置く簡易宿泊サービスを提供しました。当時のウェブサイトは簡易的で、予約システムも最小限でした。

5. 日本のスタートアップにおけるMVP活用事例

日本国内でもMVPを活用して市場を切り開いたスタートアップは多数存在します。

- メルカリ

メルカリは、フリマアプリ市場がまだ未成熟だった時期に、最小限の機能でアプリを公開しました。最初は出品・購入といった基本的な操作だけに絞り、ユーザーの反応や行動データをもとに改善を重ねました。この段階的な改善により、ユーザーが求める利便性や信頼性を確実に取り入れ、現在のフリマアプリ市場での高いシェア獲得につながりました。MVPアプローチにより、無駄な開発コストを抑えつつ市場ニーズを把握できた典型例です。 - SmartHR

SmartHRは、労務管理クラウドサービスの初期バージョンで、人事担当者が本当に必要とする機能だけに絞ってリリースしました。複雑な機能や拡張は後回しにし、まずは基本機能で市場に出すことで、顧客からのフィードバックを直接取得しました。このプロセスを通じて、ユーザーが本当に求める価値を理解し、段階的に機能を追加・改善することで、現在の広範なサービス展開につなげています。MVPによる段階的検証が、効率的かつユーザー中心のサービス開発を可能にしました。

6. MVPを運用する際のポイント

MVPは単に最小限の製品を作ること自体が目的ではありません。重要なのは、そのMVPをいかに運用し、実際のユーザーの反応を収集・分析し、改善につなげるかです。リリース後にユーザーの行動データやフィードバックをもとに修正を加えることで、初期の仮説を検証し、より価値の高い製品へと成長させることができます。つまり、MVPの真価は「作ること」ではなく、「運用して学び、改善するプロセス」にこそあります。

- データ収集を前提に設計する

- 仮説を明確化する

- 小さく改善を繰り返す

- チームでの共有

まず最小限の製品をリリースし、実際のユーザーからデータやフィードバックを収集。次に、その情報をもとに改善を行い、再度製品をリリースする。このプロセスを何度も繰り返すことで、仮説を検証しながら市場のニーズに最適化されたプロダクトへと進化させていきます。このサイクルを回し続けることが、スタートアップにおけるリスクの低減と学習の最大化につながるのです。

7. MVPとローンチの関係

MVPは「ローンチ」の成功を支える重要な戦略でもあります。

新しいサービスや商品を市場にローンチする際、全ての機能を揃えて公開するのはリスクが高く、コストもかかります。MVPを用いることで、最小限の機能で市場反応を見ながら徐々に機能を追加する「段階的ローンチ」が可能です。

8. まとめ

MVPの考え方を理解し、実践することで、スタートアップは限られたリソースで効率的に事業成長を目指せます。

MVPは、スタートアップにとって「学習のための最小限の製品」であり、リスクを抑えつつ市場を理解する手段です。海外・国内の成功事例からも、MVPを活用することで、ユーザーのニーズを早期に把握し、製品を改善し続けることが成功への近道であることがわかります。

参考資料

・MVP開発とは?メリットから進め方の手順・注意点まで徹底解説

・MVP開発とモックアップの違いとは?混同しがちな2つの概念を徹底解説 | ノーコード総合研究所

・MVP開発とは?アジャイル開発との違いをどこよりも詳しく解説 | – Qiita Team 社内向け情報共有サービス

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方は下記からお問い合わせください。