投資活動を行ううえで避けて通れないのが「税金」です。特に、株式や投資信託、FX、仮想通貨などの金融商品から得られる利益にかかる税金――金融所得課税は、資産形成や事業投資の収益性に直接影響します。本コラムでは、金融所得課税の基本、種類、課税方式、注意点、そして投資戦略との関係まで詳しく解説します。

1. 金融所得課税とは

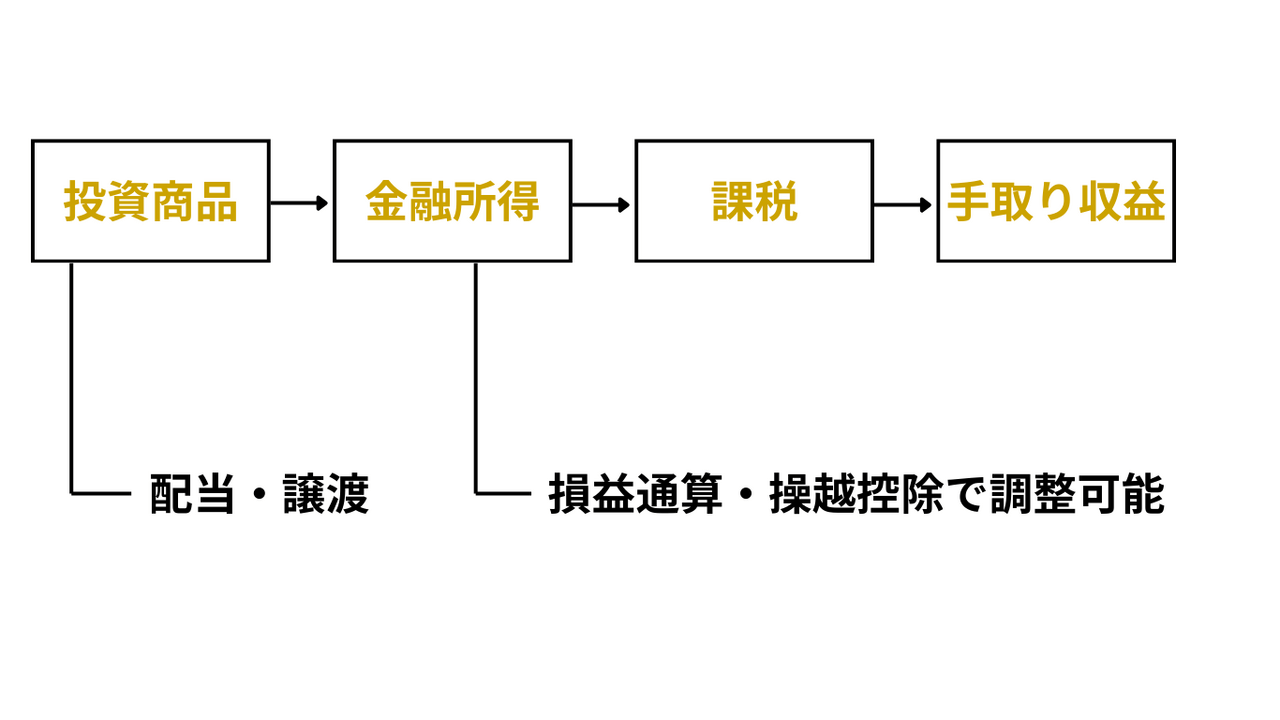

金融所得課税とは、金融商品によって得られる利益(金融所得)に対して課せられる税金のことです。言い換えると、銀行預金の利息、株式の配当、株や投資信託の売却益など、金融取引によって生じる収入にかかる税負担のことを指します。

投資家やスタートアップ経営者にとって、この税金の理解は重要です。なぜなら、課税の仕組みによって投資の収益性が大きく変わるからです。例えば、同じ100万円の利益でも課税方法や損益通算の有無によって手取りが変わります。

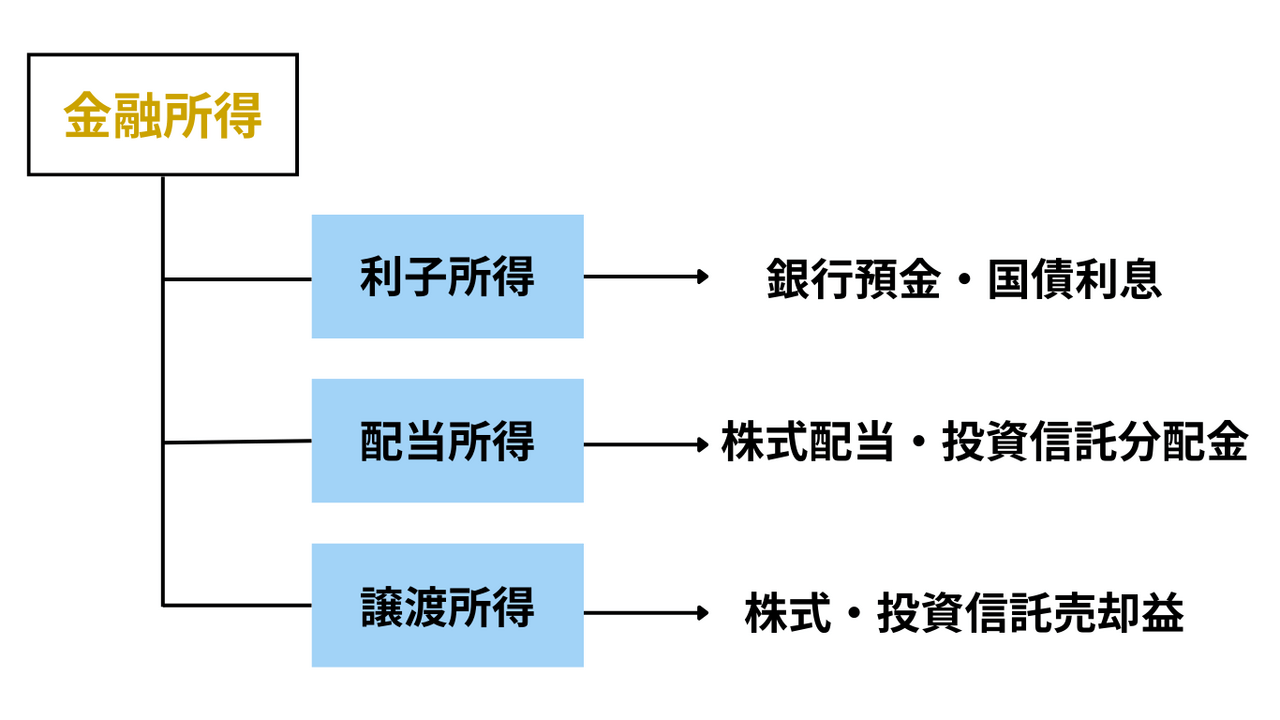

2. 対象となる金融所得の種類と特徴

金融所得には主に 利子所得・配当所得・譲渡所得 の3種類があります。それぞれ性質や課税方法が異なるため、投資目的や資金計画に応じて使い分けることが重要です。

(1) 利子所得

特徴・元本の安全性が高い金融商品で得られる利益

・株式のような値動きリスクが低い

・課税は源泉分離課税で自動的に20.315%引かれることが多い

使い分けの方法・短期的な資金の運用に向いている

→ 生活費や緊急用資金を確保しつつ少額でも利息を得たい場合

・低リスク・安定運用として活用

→ スタートアップ創業者の生活資金や事業準備資金の保全

・高利回り債券などを組み合わせて、ある程度の利益を目指すことも可能

注意点・利率は低い場合が多く、インフレや物価上昇には弱い

・大きな資産形成には向かない

(2) 配当所得

特徴・株式や投資信託から定期的に受け取る現金収入

・利子所得より高い収益が期待できる

・株価の変動リスクと連動する場合がある

・税制面では源泉分離課税か総合課税を選択可能

使い分けの方法・安定的な現金収入の確保

→ 長期保有で定期的に配当を受け取りたい場合

・成長企業と組み合わせてリスク分散

→ 高配当株で現金収入を得ながら、成長株でキャピタルゲインを狙う

・事業資金への再投資

→ 配当金を再投資して資産を増やすことで、複利効果を活かす

・株価下落リスクがあるため、資金を直ちに必要とする場合は注意

・総合課税を選ぶ場合、給与所得と合算されて税率が高くなる可能性

(3) 譲渡所得(キャピタルゲイン)

特徴・株式や投資信託を購入価格より高く売却して得る利益

・大きな収益を狙えるが、リスクも大きい

・課税は20.315%の譲渡益課税が基本

使い分けの方法・資産の短期〜中期運用

→ 株価の値上がりを狙った売買で利益を得る

・IPOやスタートアップ株の利益確定

→ ストックオプションや未上場株の売却益を計画的に確定する

・税負担を考慮した売却タイミングの最適化

→ 損益通算や繰越控除を活用し、税引き後利益を最大化する

・株価変動リスクが高い

・売却時に課税が発生するため、タイミングによって手取りが大きく変わる

このように、金融所得の種類ごとの性質を理解して目的に合わせて使い分けることが、投資効率と資産形成の最適化につながります。スタートアップ経営者にとっても、自社株やストックオプションの運用、個人資産の管理など、戦略的に金融所得を活用することが重要です。

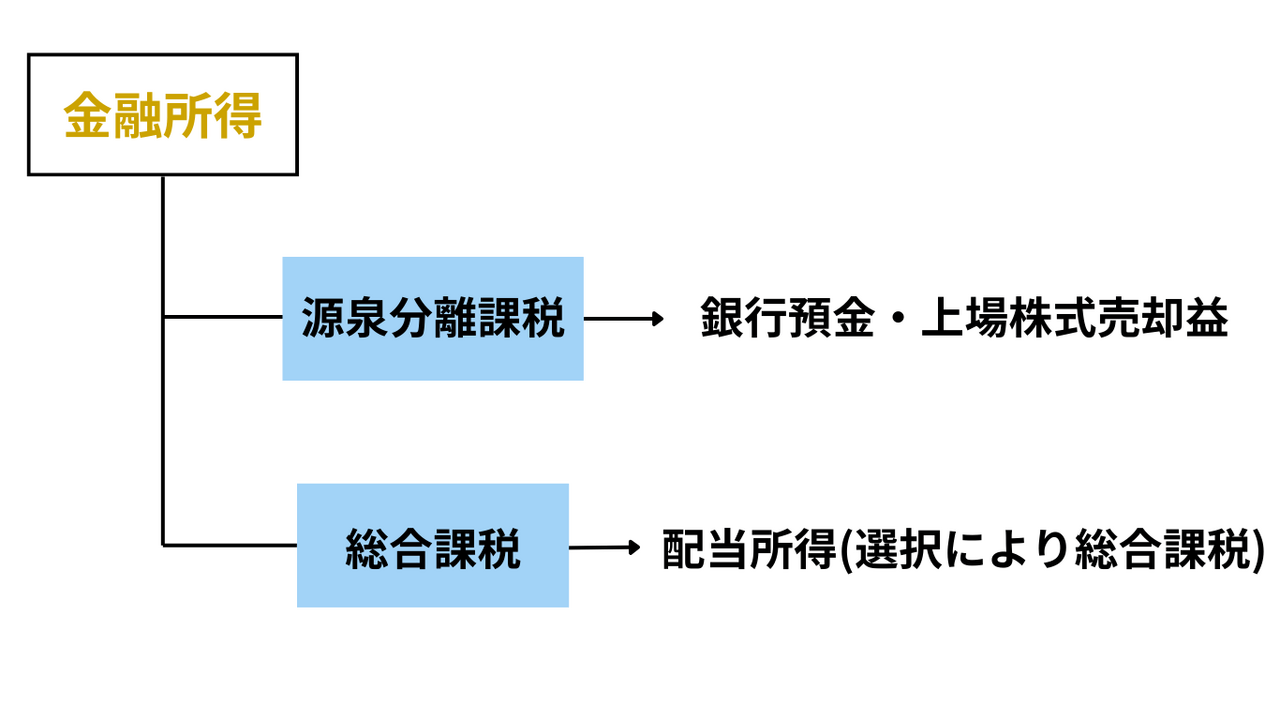

3. 日本における課税方法と税率

日本では、金融所得は原則として20.315%の源泉分離課税が適用されます。内訳は以下の通りです。

日本では、金融所得は原則として20.315%の源泉分離課税が適用されます。内訳は以下の通りです。

- 所得税:15%

- 住民税:5%

- 復興特別所得税:0.315%

(1) 源泉分離課税

金融機関が自動で税金を差し引く方式で、確定申告が不要なケースもあります。

例:銀行預金利息や上場株式の売却益。

(2) 総合課税

配当所得を給与所得などと合算して課税する方法です。

所得が多い場合、税率が高くなることがあります。

4. 金融所得課税と投資戦略の関係

金融所得課税は、投資の収益性や資産形成のスピードに直接影響を与えるため、戦略的な視点が欠かせません。特に以下のポイントを理解しておくことで、税引き後の実質リターンを大きく変えることができます。

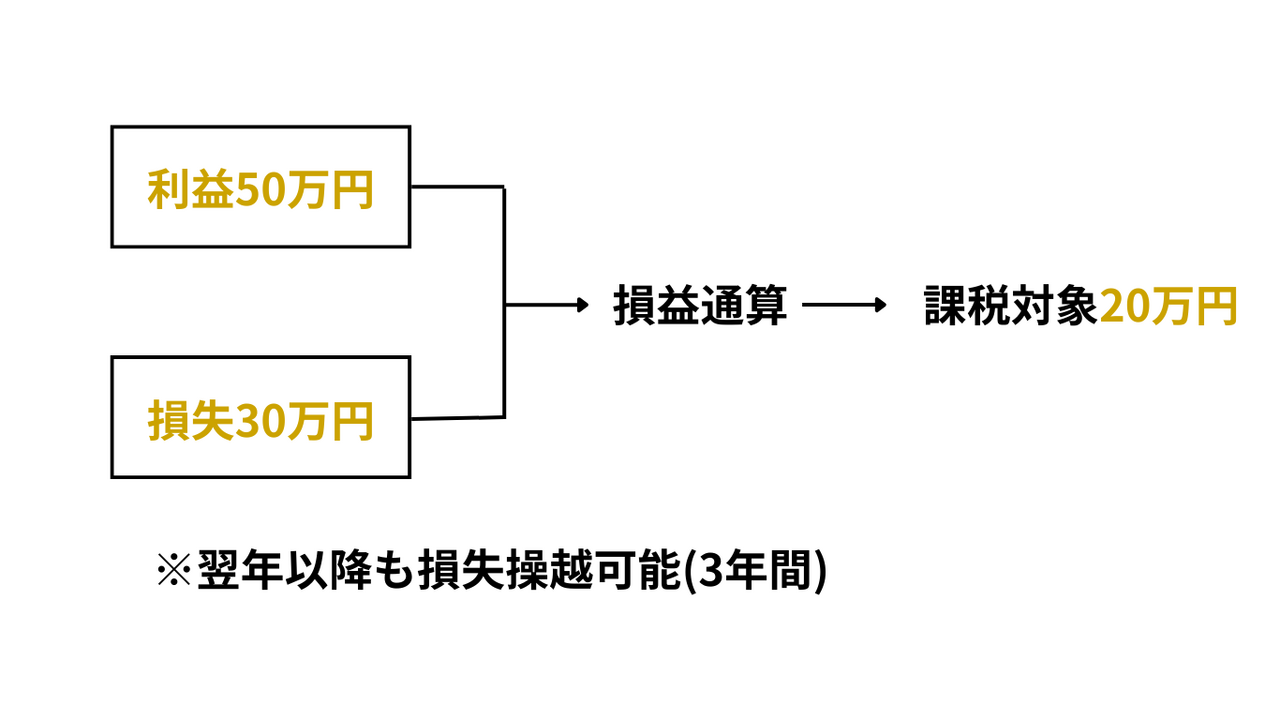

(1) 損益通算

株式や投資信託で損失が出た場合、同じ種類の利益と相殺可能です。

例:A株で50万円の利益、B株で30万円の損失 → 課税対象は20万円。損益通算を適切に行えば、投資の失敗を部分的にリカバリーでき、結果的に資産形成を安定化させます。

(2) 繰越控除

損失は翌年以降3年間繰り越して相殺可能です。大きな損失が発生しても、数年に分けて税負担を軽減できるため、年間ごとの収益変動を平準化できます。特に長期投資家にとっては、有効なリスク管理手段といえます。

(3) 投資のタイミング

譲渡益課税は売却時に発生するため、売却のタイミングを工夫することで課税を先送りしたり、損益通算と組み合わせて効率化できます。年末に損失確定売りを行う投資家が多いのも、こうした税務戦略の一環です。

金融所得課税を理解し、損益通算・繰越控除・売却タイミングを活用することで、投資効率を高め、長期的な資産形成に大きな差を生み出すことが可能です。

5. スタートアップやIT企業における影響

スタートアップやIT企業の経営者にとっても金融所得課税は無視できません。特に自社株の売却やストックオプションの行使では、キャピタルゲイン課税が発生することがあります。ユニットエコノミクス分析と組み合わせると、株式報酬や資金調達戦略の設計に直結します。

具体例- ストックオプション行使時

株価が上昇している場合、売却益に課税される - 自己資金投資

個人資金で投資する場合も、譲渡所得課税の対象

金融所得課税を意識することは、ストックオプション制度の設計や資金調達の成否に直結します。税務上の負担を見越した戦略をとることで、経営者自身のリスクマネジメントと企業成長の両立が可能になります。

6. 金融所得課税を意識した資産形成

金融所得課税を理解することは、資産形成においても重要です。

金融所得課税を理解することは、資産形成においても重要です。

- 高配当株やETFで配当所得を得る場合、源泉分離課税で手取りを確認

- 売却益を予測して譲渡益課税を計算

- 損益通算や繰越控除を活用して税負担を最適化

金融所得課税を前提に資産運用を設計することで、税引き後のリターンを最大化できます。特に長期的な資産形成においては、課税ルールを理解した上での戦略設計が安定したリターン確保の鍵となります。

1億円の壁とは?

「1億円の壁」とは、日本の税制において年収が1億円を超える層の実効税率が下がってしまう現象を指します。累進課税制度のはずが、逆に税負担が軽くなるため問題視されています。

なぜ起こるのか

- 労働所得:給与収入は最高45%の累進課税

- 金融所得:株式譲渡益・配当は一律約20%で課税

富裕層の構造:所得の多くを金融資産から得るため、結果的に税率が低下

政策的な論点

改善策として、主に以下の3つが議論されています。

- 金融所得課税の累進化

- 譲渡益と配当の一体課税化

- 高額所得者向けの追加課税

ただし、投資意欲を削ぎ、日本市場の魅力低下につながるリスクも。

「1億円の壁」は、税制の公平性と資本市場の活性化のバランスをどう取るかという課題を象徴しています。格差是正と投資環境維持を両立できる制度設計が求められています。

まとめ

金融所得課税は、株式・投資信託・債券・FX・ストックオプションなど、あらゆる金融取引に影響する税制度です。スタートアップ経営者や投資家にとっては、以下のポイントが重要です。

- 金融所得の種類を理解する(利子所得・配当所得・譲渡所得)

- 課税方法と税率を把握する(源泉分離課税・総合課税)

- 損益通算や繰越控除を活用することで税負担を最適化

- 投資戦略や資金調達戦略に影響することを意識する

金融所得課税を理解し、適切に計画することで、投資や資産形成の効率を最大化できます。特にスタートアップやIT企業では、株式報酬や資金調達戦略と密接に関連するため、経営戦略の一部として税負担を意識していきましょう。

参考資料

・金融所得課税とは何?仕組みや1億円の壁をわかりやすく解説【2025年】 – ネイチャーラウンジ|富裕層のための資産運用・税金対策メディア

・【2025年版】金融所得課税とは?仕組みや1億円の壁、最新の動向についてわかりやすく解説 | オリックス銀行

・金融所得課税が30%引き上げって本当?2025年最新動向と富裕層の戦略

・あなたの資産は守れる?【2025年】金融所得課税強化の影響と対策を解説 | MONEYIZM

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はこちらからお問い合わせください。