1. はじめに

世界中で都市のデジタル化が進んでいます。AI、IoT、ビッグデータといった技術は社会の隅々にまで浸透し、行政や医療、交通やエネルギーといった領域を大きく変えつつあります。その中でもシンガポールが2014年に打ち出した「スマート・ネイション戦略」は、世界の中でも最も先進的で包括的な取り組みの一つとされています。

スマート・ネイションは単なる「スマートシティ構想」ではありません。国家全体を統合的にデジタル化するという野心的な国家戦略であり、政策、制度、技術基盤、資金調達を一体で設計し、都市国家としての課題を克服すると同時に、新しい経済モデルを構築するものです。

日本でも「Society 5.0」や各地のスマートシティ事業が進行中ですが、その実装スピードやスケール感においてシンガポールとの差は大きいのが現実です。そこで本稿では、スマート・ネイション戦略の背景と具体的施策を整理しつつ、日本のスタートアップがいかにこの枠組みを活用できるかを考えていきます。

2. スマート・ネイション戦略の成立背景

1 .独立以来の国家戦略の延長線

シンガポールは1965年にマレーシアから分離独立した都市国家です。国土は東京23区と同程度で、天然資源はほとんど存在しません。この制約条件の中で国家を存続・発展させるために、シンガポールは早い段階から「教育」「物流」「金融」「IT」といった知識集約型産業に投資を集中させました。

- 1970年代:製造業誘致と港湾インフラ整備

- 1980年代:金融ハブ化を推進

- 1990年代〜2000年代:ICTとe-Governmentの整備(Infocomm21など)

こうした流れを経て2014年に打ち出されたスマート・ネイション戦略は、「これまで築いてきたデジタル基盤を国家全体で活用し、社会と産業を統合的に再設計する」という大きな挑戦に位置づけられます。

2. 戦略の目的

スマート・ネイションが掲げる目標は大きく三つです。

- 市民生活の質を高めること

- 経済の持続的成長を確保すること

- 社会全体を包摂的にデジタル化すること

単に便利さを追求するだけでなく、国家の競争力強化と社会的公平性を両立する点に特徴があります。

3. 重点分野と具体施策

1.スマートモビリティ

シンガポールは自動車保有規制が厳しく、都市交通の効率化が国家的課題です。そのため自動運転車の公道実証やMaaSの導入が積極的に進められています。

- nuTonomy(自動運転スタートアップ)が世界初の公道実証を実施

- Grabが公共交通と連携し、都市全体の移動を最適化

- スタートアップへの示唆:

日本の自動運転スタートアップが国内で規制に阻まれている場合でも、シンガポールではサンドボックス制度を活用し、早期実証が可能です。

2. スマートヘルスケア

高齢化率が上昇する中で、医療費の効率化と市民の健康寿命延伸は最重要テーマとなっています。

- Doctor Anywhere:遠隔診療アプリを全国展開

- Biofourmis:デジタル治療アルゴリズムで世界的に評価

スタートアップへの示唆:

日本でも高齢化は共通課題ですが、遠隔医療やデジタル治療は規制が厳しく導入が遅れています。シンガポールで先行的にPoCを行うことで、日本市場への逆輸入の可能性が開けます。

3.スマートリビングと環境

シンガポールの公共住宅HDBではIoTセンサーやスマートメーターを設置し、電力・水利用をリアルタイムで把握する仕組みを構築しています。

- SP Group(国営電力会社)がスマートグリッドを運用

- 国家単位でのカーボンニュートラル戦略と連動

スタートアップへの示唆:

日本の環境系スタートアップは、省エネソリューションや再エネ技術をシンガポールで試すことで、ASEAN全体に拡張する足掛かりを得られます。

4. フィンテックとスマートビジネス

キャッシュレス社会はシンガポールでは既に常態化しています。PayNowは銀行口座とモバイル番号を連携し、即時送金を可能にしました。

- API公開やオープンバンキング制度により、スタートアップが金融インフラに接続しやすい

- クロスボーダー決済、サプライチェーンファイナンスなど新市場が拡大

スタートアップへの示唆:

日本では未だキャッシュレス普及が遅れているため、シンガポールで事業実績を積むことは、投資家や規制当局への強い説得材料になります。

5. スマートガバメント

SingPassは行政・金融・医療すべてを統合するデジタルIDです。これにより国民は煩雑な手続きを意識せずに利用可能となっています。

スタートアップへの示唆:

ガバテック領域でのサービスは、日本よりも参入しやすい環境が整備されています。

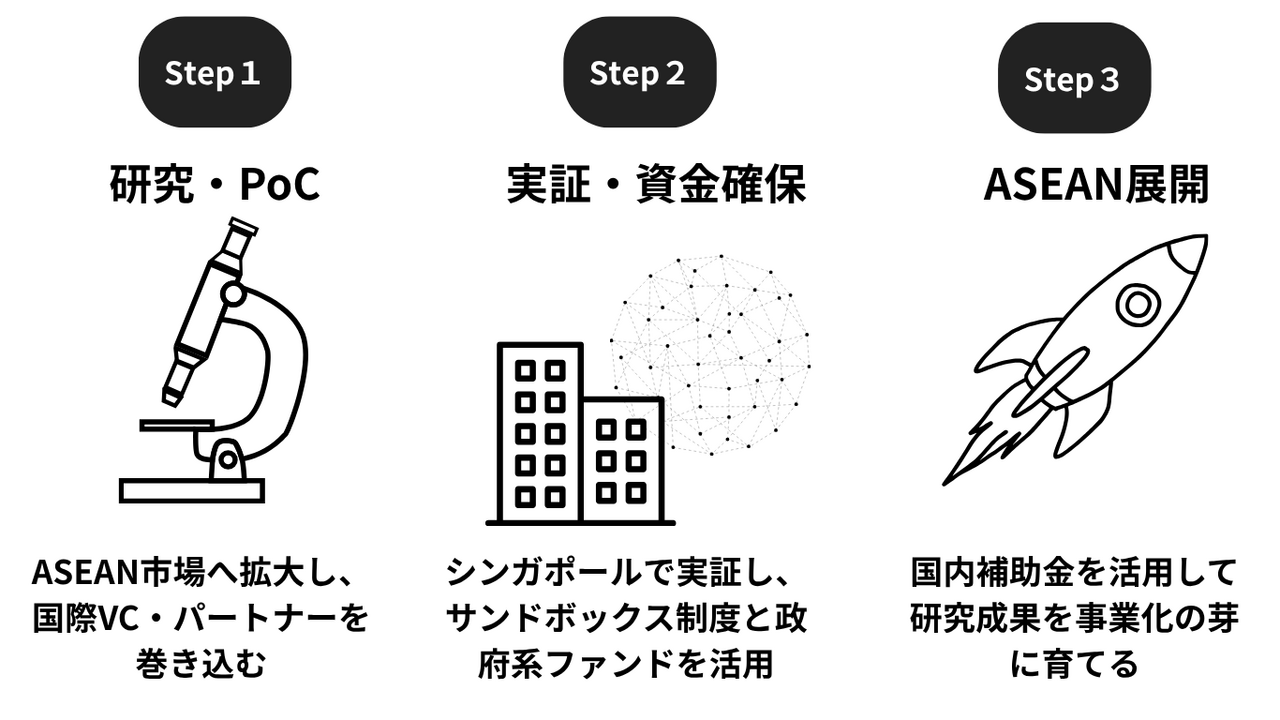

4. 日本スタートアップが活用できる三段階戦略

シンガポールのスマート・ネイション戦略は、日本のスタートアップにとって「海外の優れた取り組みを眺める」だけではなく、実際に自社の成長サイクルに取り込むことができる現実的なリソースです。その際に鍵となるのが、資金調達・実証実験・国際展開を段階的に組み合わせる「三段階戦略」です。

第1段階:日本国内で研究開発とPoCを進める最初のステップは、日本国内での研究開発やPoC(概念実証)です。

- NEDO、AMED、JSTなどが提供する研究費や補助金を活用することで、初期段階の資金不足を補えます。

- 国内市場で一定の成果を示すことで、次の海外展開への足場を固めることができます。

この段階では「技術の芽を確実に育てる」ことが重要であり、事業化よりも研究成果を社会実装へと近づける準備段階と位置づけられます。

第2段階:シンガポールでの実証と追加資金調達次に、日本で育てた技術をシンガポールに持ち込み、実証実験を行います。ここでは以下のような強みを活用できます。

- レギュラトリー・サンドボックスによって、自動運転や遠隔医療といった規制産業の事業実証が早期に可能。

- 政府系ファンド(Enterprise Singapore、NRF、Startup SGなど)から追加資金を得られる可能性が高い。

国内でのPoCに比べ、シンガポールでの実証は「国際的に通用するエビデンス」としての価値を持ちます。さらに、ここで獲得したネットワークはASEAN市場展開や国際投資家との接触にも直結します。

第3段階:ASEAN・グローバル市場への展開最後のステップは、シンガポールを拠点としてASEAN全域、さらにグローバル市場への展開です。

- シンガポールはASEANの金融・物流ハブであり、英語を公用語とするため海外投資家や顧客へのアクセスが容易です。

- インドネシアやベトナムなど成長市場へシームレスに展開できる体制を整えやすい。

- 国際VCや大手企業CVCからの資金流入も、この段階で本格化します。

ここでは「日本発の技術」を「アジア発のソリューション」としてリブランディングできるかどうかが成否を分けます。

三段階戦略のまとめ

つまり、

- 国内補助金で芽を育てる

- シンガポールで実証し、資金と信用を獲得する

- ASEAN市場へ拡大し、国際資本を呼び込む

という三段階を踏むことで、日本のスタートアップは「国内の挑戦者」にとどまらず、「グローバルに通用する企業」へと飛躍することが可能です。

5. 日本との比較と学べること

日本のSociety 5.0は技術開発中心であり、社会実装は地域差が大きいのに対し、シンガポールは国家規模で一貫した政策として推進しています。

- 日本:地方ごとにバラバラのスマートシティ構想

- シンガポール:国家単位で統合されたスマート・ネイション

この違いを理解することで、日本のスタートアップは「国内閉じ」ではなく「グローバル前提」の事業設計を行えるようになります。

6. まとめ

シンガポールのスマート・ネイション戦略は、日本のスタートアップにとって「遠い国の先進事例」ではなく「活用できる現実的リソース」です。国内補助金を出発点とし、シンガポールで実証し、ASEAN市場で拡大する。この戦略的な三段階を描くことで、日本発スタートアップはアジア発のグローバルプレイヤーへ成長する可能性を持ちます。

次の一歩は、ただの「海外進出」ではなく、国家戦略を事業成長にどう取り込むかを真剣に考えることです。シンガポールはそのための最適なパートナーであり、ゲートウェイなのです。

参考資料

・シンガポールのスマートネイション戦略―政府主導によるデータ駆動型都市の構築|日本総研

・シンガポールのスマートネーションとは。水資源・廃棄物・食料問題に及ぶデータ活用の波 | GOVTECH TRENDS 自治体DX先進事例

・シンガポールはスマートシティ先進国!?スマートネーション構想の取り組みに迫る|スーパーシティメディア

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方は下記からお問い合わせください。