スタートアップの成功に不可欠!デザイナーの重要性とは?

皆さんは「デザイン思考」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。「商品やサービスを使うユーザーの視点からビジネス上の課題を見つけ、解決策を考える手法(引用:GLOBIS CAREER NOTE)」のことを指し、数年前から重要視されています。

デザイン思考は、ユーザーの視点からビジネス課題を解決する手法です。スタートアップがユーザーのフィードバックを活用し、プロダクトの機能改善に繋げています。

このプロセスでは、ユーザーのニーズに焦点を当て、迅速なプロトタイピングと反復を通じてプロダクトを改善していきます。このアプローチにより、顧客満足度が向上し、市場シェア拡大に貢献することができます。

この思考を常に活用しているのが「デザイナー」ですが、D4V(Desugn for Ventures、以下D4V)の調査リポートによると、日本国内においてデザイナーが不足していることが分かっています。

本記事では、スタートアップにとってのデザイナーの重要性を調査リポートを解説していきます。

そもそもスタートアップって?

解説に入る前に、「スタートアップ」とは何かについて説明します。スタートアップとは、新規事業を立ち上げる企業や個人のことを指し、一般的には、特定の社会問題を解決するための新たなアイデアや製品、サービスを開発し、それを市場に投入することを目指します。

スタートアップの定義について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ミッションドリブンで始まるスタートアップは、企業の存在意義(Purpose)や目的(Mission)、ビジョン(Vision)や価値(Value)を明確にすることで、組織の結束力を高め効率的な意思決定にもつながります。

上記の中でも特に存在意義(Purpose)は、「会社が何のために存在するのか?」を表すものであり、「パーパス経営」という言葉があるほど重要視されています。VUCAと呼ばれる不確実性の高い時代の中、パーパスによって存在・存続の意義を示すことが、会社の持続に繋がるからです。パーパスに関しては下記記事で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

海外事例として、Airbnbの成功はデザイン思考の優れた実践例です。共同創業者であるジョー・ゲビアのデザインバックグラウンドが、ユーザーエクスペリエンスの設計とブランドの確立に大きく貢献しました。

また、Spotifyでは初期段階からデザイナーが中心となり、直感的で魅力的なユーザーインターフェースを実現。これらの事例から、日本のスタートアップもグローバルな視点を持つ重要性が浮き彫りになります。

デザイナーってどんな職業?

『デザイナー』という職業に明確な定義はありませんが、「与えられた制限の中で、求められた最大限の結果を生み出すプロセスのその全てに関わる職業(引用元:btrax)」と言われています。

1)正しい情報を持っている人を探し、その情報を正しい人に伝えること

2)デザイン作業

3)出来たものの情報を正しい人に正しい人に伝えること

の3つがデザイナー業務には必要です。

デザイナーと一口にいっても、主に以下の5つのようなスキルに別れます。

(引用:D4V) |

スタートアップにデザイナーを置くことで多様性が生まれ、イノベーションを促進します。異なる価値観を持つデザイナーやコピーライターがチームに加わることで、多様な視点が組み合わされ、より創造的なアイデアが生まれます。

スタートアップにとってのキャッチコピーとロゴデザイン

スタートアップにとってのデザイナー採用への障壁

D4Vのシニアマーケティングマネージャーである牧瑤子氏は、今回調査リポートを作成した理由として、

①デザインを通じてスタートアップの成長を支援する立場として、日本のスタートアップのデザインの現況を俯瞰したデータが必要だった

②スタートアップの経営層とデザイナーをつなぐための『共通言語』をつくりたかった

この2点を挙げています。

これらの理由から、日本のスタートアップにおけるデザインの部分は不透明な部分が多く、経営層の認識しているスタートアップでのデザイナーの必要性と、デザイナーの認識しているスタートアップで活躍できる可能性との間に乖離があることが分かります。

また、調査の結果、現在デザイナーが関わっている領域は以下のようになりました。

D4Vのレポートを元にEXPACTで作成

この結果から、日本のスタートアップのデザイナーは、プロダクト戦略や経営戦略に関わる機会が限られていることが分かります。

海外では、開発者やマーケターとの関わりが頻繁にあるだけでなく、新規企画や運営などに携わる場合が多く見られます(参考:brunch story)。この違いは、業務に適任のデザイナーが社内にいなかったり、経営側からデザイナーへの期待値が低く『プロジェクトの上流にデザイナーは必要ない』と思われていることが理由として考えられるそうです。

実際、「あなたの会社の経営幹部に、デザイナー(CDO、CXO、CCOなど)はいますか?」という質問に対して、Yesが15%、Noが85%という結果になっています。このことからも、日本のスタートアップにおけるデザイナーの業務領域には限りがあると言えます。

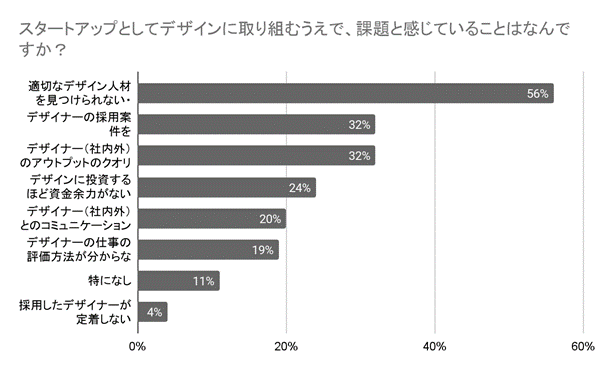

一方でデザイナーの重要性を実感している企業もあります。「スタートアップとしてデザインに取り組むうえで、課題と感じていることはなんですか?(複数選択可)」という質問に対して、「適切なデザイン人材を見つけられない・リーチできない」が56%にも達しました。

「デザイナーの採用要件を定められない」も32%を占めるなど、経営に関わることのできるデザイナーの重要性を理解している企業側としても、デザイナーの採用に難航していることが分かります。

D4Vのレポートを元にEXPACTで作成

AIとの共存におけるデザインの役割

AIの進化によって多くの仕事が自動化される可能性がありますが、デザインの分野においては、人間特有の感性や文化的理解が重要な役割を果たします。 現代のデザイナーやクリエイティブ産業は、AIとの共存の中で、どのように人間独自の価値を提供し続けるかが重要な課題となっています。

現代のデザイナーは、AIや機械学習などの技術も利用して、ユーザーエクスペリエンスを革新していく必要があります。スタートアップのデザイナーが生成AIを使いこなさなければならない理由はいくつかあります。

まず、生成AIは大量のデータから情報を分析し、事務的な業務を自動化する能力を持っています。これにより、デザイナーは手作業で行っていたデザイン業務の一部をAIに代替させることができ、簡単な作業を自動化することが可能になります。

これはデザイナーの負担を減らし、より創造的な作業に集中する時間を増やすことができます。また、生成AIは実際デザイン制作の場でも使用されており、商品パッケージのグラフィックデザインやその分析、それらを応用したテキスト入りの動画制作などにも用いられています。

これにより、デザインの質を向上させるとともに、制作時間を大幅に短縮することが可能になります。さらに、生成AIを使用することで、デザイナーは「人間にしかできない」デザイン業務に専念することができます。

生成AIはデザインの初期段階でのラフデザインを生成することができ、デザイナーはそれを基に最終的なデザインを完成させることができます。

これにより、デザイナーはより高度なデザイン作業に集中することができます。最後に、生成AIを使いこなすことは、スタートアップの競争力を高めるためにも重要です。生成AIはデザイン業界に革命をもたらしており、その活用はデザイナーの働き方を変えつつあります。

スタートアップがこの技術を活用することで、より効率的に高品質なデザインを提供し、市場での競争力を高めることができます。

デザイナーは、AIの力を活用しつつ、人間の創造性や文化的洞察を最大限に生かすことで、新しい価値を生み出す必要があります。AIとの上手な共存を図ることが、デザイン産業の発展につながるでしょう。

デザイナーがスタートアップとして採用される際の「1人目デザイナーという壁」とは

また、デザイナー側にも「1人目のデザイナー(First Designer)として採用される」という、スタートアップに就職する際の障壁があります。デザインの土壌がない組織に対して、その価値や重要性をゼロから啓発していく必要があり、デザインスキルに加えてビジネススキルやリーダーシップスキルも求められるからです。

細部のデザインにこだわり続けるよりも、アウトラインを引き、代表やPdMと感覚のすり合わせまでの早さや、ビジネスの上流まで入っていく行動力・コミュニケーション能力が必要とされます。このような、ゼネラリストがスタートアップへの就職を希望するケースはまだ少なく、需要に対して供給が不足しているのが現状です。(参照:Dr’s Prime OFFICIAL BLOG)

従来、デザインは美観やユーザビリティなどの観点から評価されてきましたが、事業成功に向けた戦略的な考え方や経営への貢献など、”デザイナーの活動範囲”を広げることは大切な視点です。

例えば、デザイナーが深く顧客のニーズを理解することで、新たな商品やサービスを斬新にデザインすることが可能になるでしょう。それが事業拡大や経営改善につながると、そのデザインはただの美観や機能性だけでなく、企業の戦略を後押しする強力なツールになります。

そして、その”デザインの可能性を最大限に引き出す”ためには、経営や事業に対する理解と参画が必要です。デザイナー自身が経営陣に参加し、ビジネス戦略やブランドビジョンを形成することは、デザインの価値をより高める重要なステップとなります。

それでもスタートアップにデザイナーが必要な理由

デザイナーがスタートアップにとって重要なのは、その職業の特徴に理由があります。自らのデザインを説明する機会が多いため、言語化する能力に長けている場合が多く、これが企業の打ち出すカルチャーのスムーズな浸透などにもつながります。

この役割の重要性から、CDO(チーフ・デザイン・オフィサー)という役職を設けるスタートアップも現れています。またD4V高橋氏によると、クライアントに対し、デザイナーが経営者の言葉を巧みに言語化・視覚化することで、プロダクトが無い状態でも契約を取り付けた例もあるといいます。

スタートアップでは、会社内での議論や考え、これからのビジョンを第三者が理解しやすいように示すことが特に必要になります。この際、デザイナーのように頭の中で抽象度の高い概念をデザインやクリエイティブの力でカタチや言葉に変換する力が要求されるため、スタートアップのデザイナーには高いスキルが求められます。そうした結果、デザイナー不足が問題視されているのです。

デザイナーとしてのスタートアップ創業とその魅力

ここまで、日本のスタートアップ業界はデザイナーが就職するには環境が整っていない点をお伝えしてきましたが、デザイナーが創業し大きな成功を収めたケースも多くあります。フリマアプリ「楽天ラクマ」の前身である『FRILL』がその内の一つです。利用したことのある方も多いのではないでしょうか?

FRILLの創業メンバー(CDO)である竹渓潤さんは、美大のデザイン学科を卒業後、ECナビ(現VOYAGE GROUP)に新卒デザイナーとして入社します。平日はデザイナーとして働く傍ら、新卒の同期と一緒に、週末を使っていくつかのウェブサービスを開発していました。

その後、本格的にディレクションを学ぶために株式会社ライブドアに転職し、新規サービスの企画・開発に携わります。この後、新卒の際に週末プロジェクトを共にしていた同期と共に、「Fablic」を取締役・デザイナーとして共同創業し、日本初のフリマアプリ「FRILL」をリリースしました。後にFablicは楽天グループとなり、2018年7月1日には楽天株式会社に吸収合併されています。

デザイナーとして自身が創業したスタートアップをEXITさせた竹渓さんは、スタートアップの魅力として「楽しさ・やりがい・リターン」を挙げています。

(参考:takejune) |

下請けの作業が多くなりがちなデザイナーですが、スタートアップの創業のように思考と実行の繰り返しを早いスピードで行える環境により、キャリアを大きく成長させることが出来ます。

海外デザイナーによるスタートアップでの活躍事例

日本国内のスタートアップでのデザイナーの役割が重要視される中、海外でも同様にデザイナーが大きな影響を与えています。

特にシリコンバレーなどのイノベーションの中心地では、デザイナーがスタートアップの成功に不可欠な存在として認識されています。例えば、アメリカのスタートアップ「Airbnb」は、共同創業者の一人であるジョー・ゲビアがグラフィックデザインのバックグラウンドを持っており、そのデザイン思考が企業の成功に大きく貢献しました。彼のデザインによるユーザーエクスペリエンスの重視は、Airbnbのブランド構築とサービスの発展に大きな役割を果たしています。

別の例として、スウェーデン発の音楽ストリーミングサービス「Spotify」も挙げられます。Spotifyのユーザーインターフェース(UI)とユーザー体験(UX)は、スタートアップ初期段階から一貫してデザイナーの手によって形作られてきました。これにより、独特のブランドアイデンティティを築き上げ、グローバル市場でも成功を収めています。

これらの事例は、デザイナーが単にビジュアルを作るだけでなく、製品開発、ブランディング、顧客エンゲージメントなど、スタートアップのあらゆる側面に深く関わることを示しています。海外のデザイナーは、自らの専門知識と創造性を活用し、革新的なデザイン思考でスタートアップを推進しているのです。

このように、海外でのデザイナーの事例は、国内のスタートアップにとっても大きな示唆を与えてくれます。グローバルな視野を持ち、デザインをスタートアップの成長戦略の中核として位置付けることの重要性が、これらの成功事例からも明らかでしょう。

スタートアップにおけるデザイナーの将来性

現在のスタートアップ業界においてデザイナーの役割は非常に重要ですが、今後の展望についても注目が集まっています。テクノロジーの進化と市場の動向を考慮すると、デザイナーは単にビジュアルやUI/UXに留まらず、プロダクトやサービスの戦略的な側面でもより影響力を持つようになるでしょう。

特に人工知能や機械学習といったAI技術の統合において、ユーザー体験を最適化するためのデザインの重要性が増すと予想されます。

また、スタートアップにおけるデザイナーの多様性も重要なトピックです。異なる文化背景や経験を持つデザイナーが集まることで、より革新的で包括的なアイデアが生まれ、グローバル市場における競争力が向上します。今後、スタートアップは多様な才能を採用し、より広範な視点からデザイン思考を取り入れることが重要になるでしょう。

さらに、デザイナーが経営層における意思決定プロセスに積極的に参加し、ビジネス戦略やプロダクト開発の初期段階から影響を与えることが期待されています。このような動きは、デザインを単なる視覚的要素ではなく、ビジネスの成長とイノベーションの鍵として位置づけることにつながります。

最後に、デザイナー出身起業家の成功例は、デザイナーがスタートアップの世界でどのように大きな影響を与えることができるかを示しています。彼のような先駆者たちが築いた道を信じて、今後も多くのデザイナーが起業家マインドを持ち、新たな価値を創造し続けることが期待されます。

このように、スタートアップにおけるデザイナーの未来は明るく、彼らの役割は今後もますます重要になっていくでしょう。デザイナーが持つ創造力と革新的な思考が、スタートアップの成長と成功に欠かせない要素となっています。

終わりに

スタートアップとデザイナーという組み合わせを新鮮に感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?。プロダクトのデザインにとどまらず、「頭の中身を言語化・可視化する」という役割に焦点を当てるととても重要なポジションであることが分かります。まだ数が少ないことからデザイナー採用にお困りのスタートアップも多いかもしれません。

EXPACTでは、人材採用支援も行っております。デザイナーに限らず採用にお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

執筆: 金野彩音