現代のビジネス環境では、顧客ニーズや市場状況が日々変化しています。従来のウォーターフォール型開発では、設計から完成まで長期間かかるため、リリース時には市場や顧客ニーズとのズレが生じやすくなります。そこで注目されるのが、アジャイル開発(Agile Development)です。アジャイルは単なる開発手法ではなく、「小さく作り、早く試し、改善し続ける」思想であり、特にスタートアップやIT企業に適した手法です。本稿では、アジャイルの概念、特徴、手法、MVPとの関係、導入メリットや課題まで詳しく解説します。

アジャイル開発の基本概念

アジャイルは単なる開発手法ではなく、変化に柔軟に対応しながら価値を届ける開発思想です。従来型開発の「計画重視・完成重視」とは異なり、「小さく作って素早く試す」ことを重視します。特に不確実性の高いプロジェクトや新規事業では、アジャイルの考え方が非常に有効です。

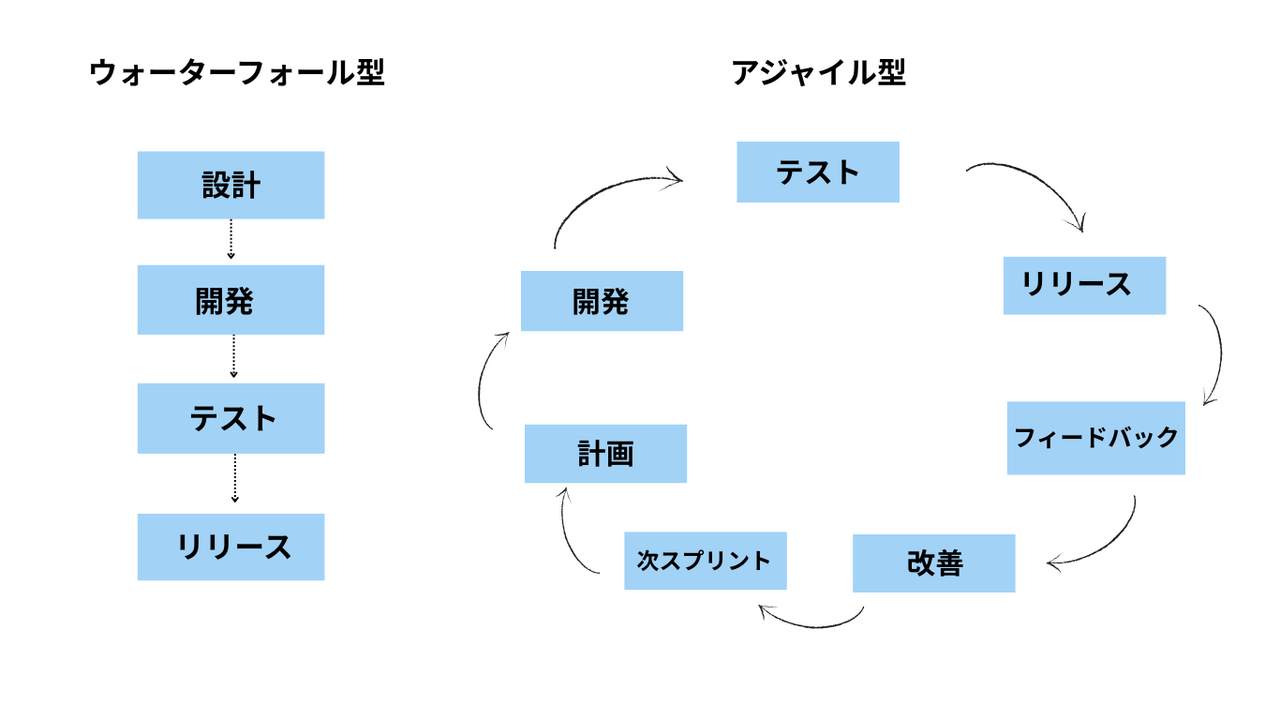

この図からわかる通り、ウォーターフォール型は工程が直線的であり、途中での仕様変更が困難です。一方、アジャイル型は短期間で反復的に成果物をリリースし、フィードバックを取り入れながら改善を続ける循環型プロセスになっています。これにより市場変化に柔軟に対応できます。

アジャイルの特徴

アジャイルの魅力は、「迅速性」と「柔軟性」にあります。単に早く作るだけでなく、顧客や市場の反応を受け止め、改善を繰り返しながら価値を最大化する力が重要です。開発の現場では、この特徴がプロジェクトの成功に直結します。

主な特徴

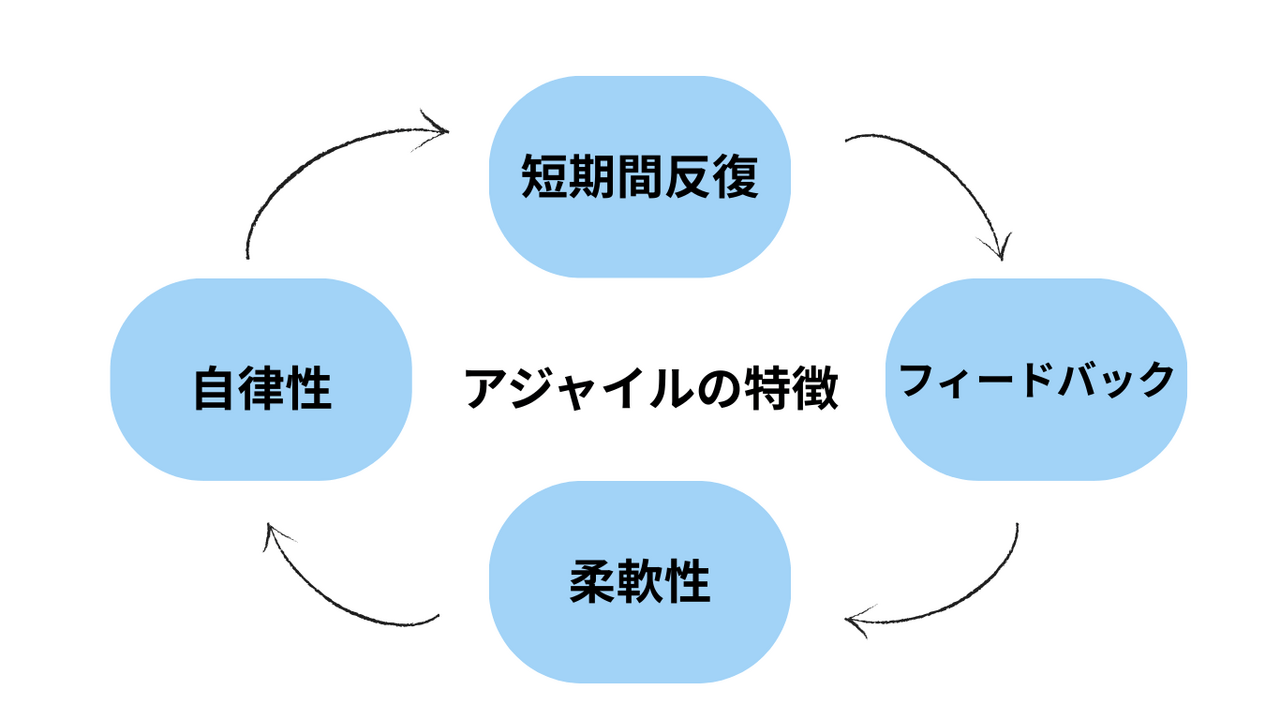

- 短期間での反復開発(イテレーション)・スプリントごとに成果物を作り、通常1〜4週間でレビュー・早期に価値を提供し、改善点を素早く確認

- 頻繁なフィードバック・完成した部分を顧客に提示し、反応を反映

- 変更への強さ・設計段階で完璧を目指さず、仕様を柔軟に調整

- チームの自律性・小規模チームが自分たちで計画と改善を行い、コミュニケーションを密にして問題を早期解決

円グラフを見ると、アジャイル開発の4つの要素が互いに補完し合い、チームが変化に強く、効率的に開発を進められる構造であることが理解できます。中心に「顧客価値」を置くことで、全ての要素が価値提供に直結していることを示しています。

代表的なアジャイル手法

アジャイルには複数の手法があり、プロジェクトやチームの状況に応じて選択されます。各手法には特徴があり、組み合わせて使うことも可能です。

スクラム(Scrum):スプリント単位で成果物を作りレビュー役割:プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チーム

→日次ミーティングで進捗共有

作業を可視化するボードで進捗管理

→新規作業は完了したものに応じて追加(プル型)

必要最小限の機能でリリース

→改善を繰り返し、無駄を削減

これらの手法を状況に応じて使い分けることで、チームは効率的かつ柔軟に開発を進めることができ、成果物の品質向上や市場ニーズへの迅速な対応が可能となります。

MVPとの関係

アジャイル開発とMVP(最小限の実用的製品)は、スタートアップや新しい事業でよく一緒に使われる考え方です。

MVPとは、「顧客に価値を提供できる最低限の機能だけを持った製品やサービス」のことを指します。まずは必要最低限の機能を用意し、市場に出して顧客の反応を確かめるのが目的です。こうすることで、大きな開発費をかける前に、本当に求められる機能や価値を早く把握できます。

アジャイル開発は、このMVPを使った改善の流れを支える方法です。アジャイルでは、短い期間で開発・テスト・改善を繰り返し、顧客の声やデータを素早く製品に反映します。MVPで得た顧客の意見をもとに、必要な機能を追加したり改善したりすることで、製品の価値をどんどん高めていくことができます。

つまり、MVPは「小さく始めて学ぶための出発点」、アジャイルは「学んだことをすぐに活かして改善する方法」です。二つを組み合わせることで、無駄な開発コストを減らしつつ、顧客にとって本当に価値のある製品を早く市場に届けられます。スタートアップにとって、このMVPとアジャイルの連携は、成功の可能性を高める重要な戦略と言えるでしょう。

アジャイル導入のメリット

アジャイル導入は、開発効率や市場適応力を高める多くのメリットがあります。特に不確実性の高いスタートアップでは、早期リリースと改善のサイクルが成功の鍵となります。

- 市場投入までの時間短縮

スプリント単位で価値提供可能 - 顧客満足度向上

早期にフィードバックを反映し、ニーズに合致 - リスク低減

途中で軌道修正できるため、失敗リスクが低い - チーム生産性向上

自律チームで効率的に作業

これらのメリットを組み合わせることで、スタートアップは限られたリソースで最大の成果を生み出し、変化の激しい市場でも持続的に成長できる体制を構築できます。

アジャイル導入の課題

一方で、アジャイル導入には注意点や課題も存在します。適切な運用やチーム体制が整っていない場合、逆に混乱を招くことがあります。

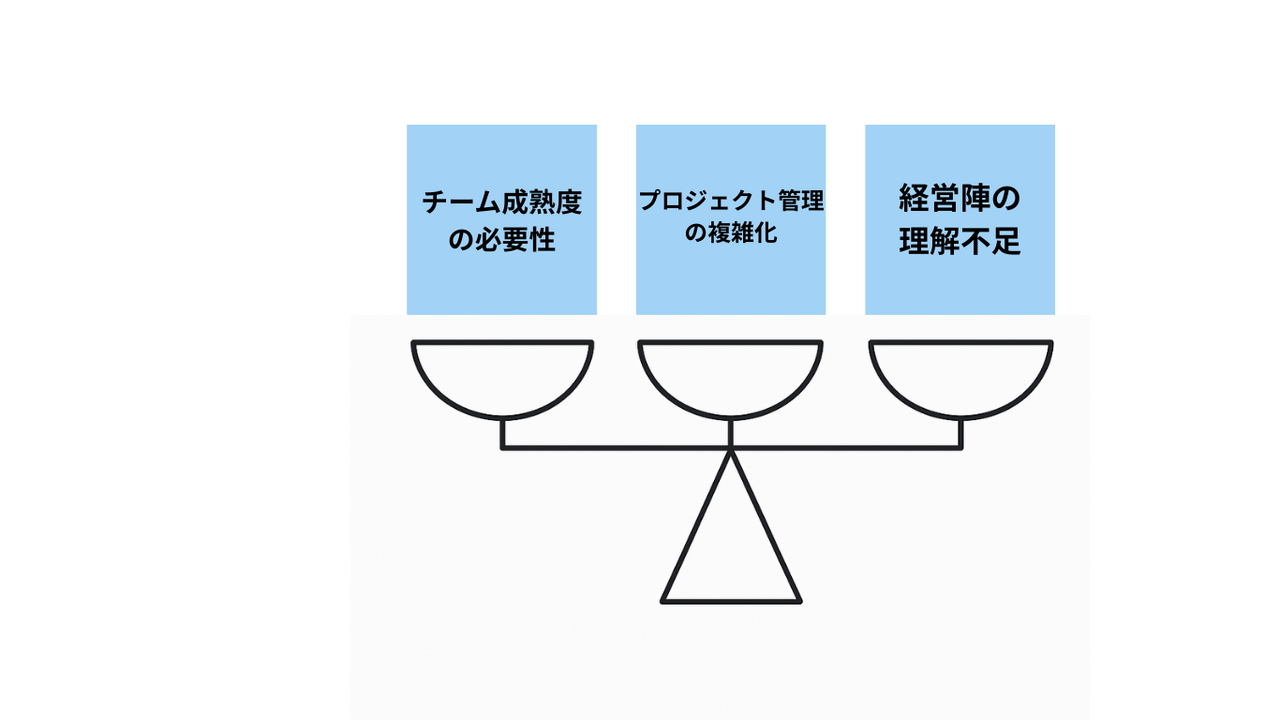

- チーム成熟度の必要性

自律的な意思決定やコミュニケーション能力が求められる - プロジェクト管理の複雑化

小さなタスクの反復が多く、管理が煩雑になる場合がある - 経営陣の理解不足

従来型の進捗報告慣習と相性が悪いことがある

バランススケールの図は、アジャイル導入でチーム、管理、経営の3要素が適切に整わないと、開発効率や成果に悪影響が出ることを示しています。導入前に課題認識を共有することが重要です。

事例

スタートアップ企業は市場の変化が早く、限られたリソースで素早く価値を提供する必要があります。アジャイル手法は、こうした環境での開発効率や市場適応力を高める強力な手段です。ここでは、日本国内のスタートアップ企業におけるアジャイル導入事例を紹介し、どのように活用されているかを具体的に見ていきます。

事例1:メルカリ

- 背景:フリマアプリ市場で早期にユーザーを獲得し、競合との差別化を図る必要があった。

- 導入内容:スクラムを採用し、2週間スプリントで機能開発と改善を繰り返す。ユーザーの行動データをもとに優先度を調整。

- 効果:リリース後すぐにユーザー行動を分析し改善を反映することで、利用者満足度を向上。市場シェア拡大に成功した。

事例2:SmartHR

- 背景:労務管理クラウドサービスの開発で、企業の多様なニーズに柔軟に対応する必要があった。

- 導入内容:リーン開発を採用し、最小限の機能で初期リリース。顧客からのフィードバックをもとに機能を拡張。

- 効果:限られたリソースで価値ある機能を早期に提供でき、顧客満足度と契約更新率の向上につながった。

事例3:freee

- 背景:クラウド会計ソフトの機能開発で、初期顧客の反応を迅速に製品改善に反映する必要があった。

- 導入内容:カンバン方式を導入し、タスクを可視化して優先度順に処理。ユーザーからのフィードバックを小さな改善単位で反映。

- 効果:開発効率を高めつつ、顧客の要望を素早く製品に反映。市場での競争力を維持できた。

- アイコンや矢印でフローを視覚化

各企業の導入手法は異なりますが、共通して「小さく始めて早く改善する」アジャイルの基本理念が貫かれています。

まとめ

アジャイル開発は、変化が激しい現代のビジネスにおいて、価値を早く届け、改善を繰り返す力を提供します。スタートアップやIT企業においては、MVPと組み合わせることで市場適応力が格段に向上します。ただし、チーム体制や運用ルールを整えることが導入成功の鍵です。アジャイルを正しく理解し、段階的に取り入れることで、より迅速かつ効果的な開発が可能になります。

参考資料

・アジャイルとは!?今さら聞けない初心者がしっておくべきポイントをわかりやすく解説

・アジャイルとは? 10分でわかりやすく解説|ネットアテスト

・アジャイル開発とは?特徴や手法・実施の流れについて詳しく解説 | 【公式】Lychee Redmine|使いやすさ抜群のガントチャート!らくらくプロジェクト管理ツール

・アジャイル開発の代表的な手法7選!それぞれの特徴を徹底比較

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方は下記からお問い合わせください。