【最新情報】全国民向け給付金+減税の検討始まる!詳細と今後の見通し

「特別支援給付金 2025」「物価高騰対策給付金 いつ」「国民全員に給付金 10万円」

―SNSや検索エンジンを眺めると、今年に入ってから“給付金”をめぐるワードが溢れかえっています。電気代や食料品の値上げが止まらない中、「令和7年度は本当に現金給付があるのか」「対象者は誰なのか」「申請しないともらえないのか」――人々の関心と不安が、そのままキーワードに表れています。

「結局、給付金は出るのか」

―国民の検索が止まらない背景には、“暮らしそのもの”への不安があります。だからこそ、行政・企業・市民が垣根を超え、“正確な情報”と“迅速な届け方”を共有することが、物価高を乗り越える第一歩になるはずです。

国民の声は、物価高という“現在進行形の痛み”と制度が複雑化することへの“不信感”です。

給付の金額や対象範囲も重要ですが、“いつ・誰に・どうやって”を速やかに示すことが最大の安心材料になります。

今後の見通しについて最新情報をお届けします。

2025年11月現在の給付金・経済対策最新情報

政治情勢の大きな変化

2025年9月7日、石破茂首相が退陣を表明し、10月4日の自民党総裁選において高市早苗氏が新総裁に選出されました 。10月15日頃には臨時国会で首相指名選挙が行われ、高市氏が日本初の女性首相となる見通しです 。この政権交代により、2025年秋、石破政権下で検討されていた「全国民一律2万円給付」構想は、高市政権への交代により正式に見送りとなりました。

高市首相は「ばらまき型の一律給付」よりも、物価高で打撃を受けている層への重点支援と、成長投資・減税を組み合わせた「強い経済」路線を掲げています。

現在確定・継続している主な給付・支援

住民税非課税世帯向け 3万円+子ども2万円(物価高騰対応重点支援給付金)実施済

対象者:令和6年度住民税非課税世帯

給付額:1世帯あたり3万円 + 18歳以下の子ども1人につき2万円の加算(例:子ども2人なら計7万円)。

支給時期:2025年1月中旬以降、各自治体で順次開始

2025年前半〜春頃にかけて各自治体で申請受付・支給が行われ、多くの自治体で2025年春〜夏に受付終了済み。

エネルギー価格支援策

ガソリン補助:1リットルあたり10円の定額支援。従来の補助(1リットルあたり一定額の負担軽減)は2025年末にかけて縮小・見直しつつ、一部期間は継続支援。

電気・ガス補助:2025年7月~9月使用分で実施済み、9月使用分(10月検針分)で終了。電気・ガス:2025年7〜9月使用分でいったん終了した後、高市政権の総合経済対策で「2026年1〜3月分」に限った再支援(1世帯あたり合計7,000円程度)が盛り込まれる見通し。

高市新総裁の経済政策方針

物価高対策の転換

高市新総裁は消費税減税について、総裁選では「物価高対策に即効性はない」として事実上撤回しています 。代わりに以下の政策を打ち出しています

1. 子ども1人あたり2万円「子育て応援手当」(全国一律・所得制限なし)

概要:18歳以下の子ども1人につき2万円を現金給付する新たな「物価高対応・子育て支援」が総合経済対策に盛り込まれました。

特徴:全国一律・所得制限なしを基本とする方向で、子育て世帯の物価高負担を直接下支えする狙いです。

2. 重点支援地方交付金(自治体クーポン・水道減免など)

国が交付金を拡充し、自治体が「おこめ券・電子クーポン」「水道料金1万円減免」「食料品支援」などを自由に組み立てられる枠組みを継続・拡充。

世帯あたり1万円+1人あたり3,000円相当を想定した家計支援メニューが例示されています(具体内容は市区町村ごとに異なる)。

3. 減税・税制面の動き(「給付付き税額控除」構想も継続)

高市政権は、消費税減税には慎重な一方で、「ガソリン税の暫定税率廃止」や定額減税、給付付き税額控除の導入検討を含む税制議論を進めています。

令和8年度税制改正に向けて、低所得層に手厚い「給付付き税額控除」の制度設計が検討課題として明示されており、現金給付+減税のハイブリッド型支援が中長期テーマになっています。

「全国民一律給付」の現状と見通し

自民党が参院選で掲げた「全国民一律2万円給付」は、高市首相が2025年10月に「実施しない」方針を明確にし、事実上終了しました。

現在の政府方針は、

住民税非課税・低所得世帯への3〜5万円規模の重点給付

子ども1人2万円の子育て給付

電気・ガス料金等の一時的支援+ガソリン税などの選択的減税

へ政策資源を集中させる方向であり、「全国民一律10万円級」の再登場の可能性は当面低いと見られます。

デジタル化の進展

マイナンバーカードと「公金受取口座」の登録率は6割超まで上昇し、新しい給付でも原則としてこの仕組みを活用して、口座振込・オンライン申請を基本とする流れが強まっています。一律給付は見送られたものの、「対象を絞った給付」をできるだけ簡素な手続きで届けるためのデジタル基盤整備は前進しており、今後の物価高対策や災害時給付にも横展開される見込みです。

今後の見通し

短期(〜2025年末〜2026年前半)

2025年度補正予算の編成・成立

21.3兆円規模の総合経済対策(支出+減税)が閣議決定され、年末までに補正予算が成立・執行開始。ガソリン税・軽油引取税「暫定税率」の廃止

与野党合意に基づき、ガソリン税の暫定税率は2025年12月31日、軽油引取税は2026年4月1日廃止で法案成立を目指すと明言。

廃止までの間は補助金等で価格引き下げを継続し、実質的なガソリン価格の負担軽減を図る方針。

住民税非課税世帯等への3万円給付の執行

令和6年度住民税非課税世帯を対象とする1世帯3万円(+子ども加算)の物価高騰対策給付金は、2025年前半〜中頃にかけて各自治体で支給・受付が順次進行し、多くは2025年内に一巡。電気・ガス料金の追加支援

2026年1〜3月使用分について、標準的世帯で合計7,000円程度の負担軽減となる電気・ガス料金支援を実施。

中長期

給付付き税額控除制度の制度設計着手

高市首相は所信表明や記者会見で、給付付き税額控除を柱とする税と社会保障の一体改革に向けた「制度設計の早期着手」を明言。

超党派の国民会議等を設け、低所得層を中心に恩恵が及ぶ新たな所得再分配の仕組みとして、中期的に導入を目指すとされています。

エネルギー価格支援の段階的縮小

電気・ガス、ガソリン補助はいずれも「今後1年前後を目途とした時限措置」とされており、ガソリン暫定税率廃止などの恒久措置と入れ替える形で、補助金ベースの支援は段階的に縮小していく方針です。消費税減税は当面見送り、代替策で対応

高市政権は消費税率引き下げには慎重で、「消費税は維持しつつ、ガソリン税等の暫定税率廃止や給付付き税額控除などで逆進性を緩和する」という方向を示しています。

物価高対策としては、エネルギー関連減税・一時的給付・地方交付金を組み合わせる形が基本線で、少なくとも2026年度税制改正までは「消費税減税なし」がメインシナリオと見込まれます。

まとめ

政権交代により、物価高対策は「一律給付」から「対象を絞った支援」へと大きく方針転換されました。住民税非課税世帯への3万円給付は継続されているものの、国民全体への現金給付は実現しない見通しです 。

新政権下では、給付付き税額控除やガソリン税暫定税率廃止など、より構造的な対策に重点が移る可能性が高く、スタートアップや中小企業にとっては補助金政策の活用がより重要になりそうです。

最新の詳細情報については、各自治体の公式発表やデジタル庁の給付支援サービスを随時確認することをお勧めします。

閣議決定された「総合経済対策」の概要

今回閣議決定されたのは、総額21.3兆円規模の緊急経済対策です。目的は、当面の物価高騰から国民生活を守ることで、「スピード感」が重視されています。主な内容は以下の通りです。

現金給付・支援(財政支出)

物価高対応子育て応援手当: 18歳までの子ども1人あたり2万円の現金給付

電気・ガス料金支援: 1世帯あたり合計7,000円程度の支援(来年1月~3月)

重点支援地方交付金: 1世帯あたり1万円程度(水道料金など)+1人あたり3,000円程度(おこめ券など)

減税

ガソリン減税: 暫定税率を廃止し、1世帯あたり1万2,000円程度の負担軽減

所得税の見直し: 「年収の壁」に対応するため、納税者1人あたり2~4万円程度の負担軽減(2025年の年末調整から)

「給付付き税額控除」との違い

結論から言うと、今回決定された**「子ども1人2万円」の現金給付は、「給付付き税額控除」とは全く異なる制度**です。

| 総合経済対策(今回決定) | 給付付き税額控除(検討中) | |

|---|---|---|

| 目的 | 短期的な物価高騰への緊急対応 | 中長期的な所得再分配と税制改革 |

| 位置づけ | 一時的な現金給付や減税 | 恒久的な制度の導入 |

| 特徴 | 既存の仕組み(児童手当など)を活用し、迅速に現金を給付 | 税の申告を通じて減税し、引ききれない分を給付する税制の一部 |

| 具体例 | 子ども1人あたり2万円を現金で給付 | (仮に1人4万円なら)所得税から4万円を控除し、納税額が4万円未満なら差額を現金給付 |

なぜ2つの話が混在しているのか

高市総理は、元々「一律の現金給付は行わない」として、より公平で持続可能な「給付付き税額控除」の導入を最優先政策として掲げていました。

しかし、物価高が深刻化する中で、制度設計に時間のかかる「給付付き税額控除」の導入を待っていては手遅れになるという判断から、緊急対策として「スピード感」を重視した現金給付や減税を組み合わせた今回の「総合経済対策」が先に閣議決定された、という経緯です。

記事にもあるように、今回の対策には野党の要求も取り入れられており、政治的な判断も含まれています。

まとめると、「給付付き税額控除」は将来的な税制改革の柱として引き続き検討されますが、それとは別に、まずは緊急避難的に今回の「総合経済対策」が実施される、ということです。

2025年参院選後の物価高対策:自民党と立憲民主党の方針

2025年夏の参議院選挙を前に、物価高対策が大きな争点となっています。与党・自民党と野党・立憲民主党は、それぞれ「給付金」と「消費税減税(ゼロ)」を軸にした政策を打ち出し、国民生活の負担軽減を競い合っていました。

2025年度に向けたスタートアップのための補助金ガイド(随時更新)

- 与党は「住民税非課税/低所得年金生活者向け3〜5万円給付」を9月の総合経済対策へ盛り込む方向で調整入り(総事業費0.8〜1.5兆円規模)。

- 所得税・住民税の「定額減税第二弾(1人4万円)」は自民税調内で議論再燃も、石破首相は「財源を伴わない減税は困難」と慎重姿勢。

- ガソリン補助金:現在の「▲10円/ℓ」を12月末まで延長する案を経産・財務両省が共同提案。旧暫定税率廃止は本格税制改正(26年度)に先送り検討。

電気・ガス補助:7〜9月分に加え「真冬の需給逼迫シナリオ」に備え、22年度並みの追加措置を講じるかを10月に再評価。

立民は「食品消費税ゼロ+2万円給付」を正式に法案化し臨時国会へ提出を予告。維新・国民は「消費税5%減」との折衷案で野党連携を模索中。

選挙結果の政治的影響

参議院選挙では、自民・公明両党が大きく議席を失い、物価高対策として公約した全国民への現金給付の実現は黄色信号がともっている状況です。自民党と公明党の連立政権は過半数維持が微妙な情勢となり、10カ月間の石破茂政権の運営に国民から厳しい評価が下されました。

■ 参院選(7/20)後の議席構成

・自民・公明が大幅減、与党単独過半数を割り込み、部分連合が前提。

・石破首相の求心力低下で、大型財政支出を伴う公約(全国民給付)は凍結状態。

■ 与党内の論点

給付金:対象を絞った「住民税非課税世帯・低所得年金生活者向け 3万~5万円支給」案が残存。

減税:所得税・住民税の定額減税第二弾(1人4万円)が一部議員から再提起。

エネルギー補助:予備費7,000億円で年末まで継続する方向。

■ 野党の主張

・立憲民主党:食料品消費税 0%(最長2年)+2万円給付

・維新・国民民主:一律5%減税+ガソリン税の暫定税率撤廃

・共産・れいわ:消費税 5%(最終的に廃止)+最低賃金1,500円以上

2025年9月7日の石破茂首相辞任表明により、物価高対策をめぐる政治情勢は一変しました 。全国民向け給付金政策は事実上の白紙状態となり、自民党総裁選の結果次第で大きく方針が転換される見通しです 。

石破辞任直前の給付金政策状況

石破首相は辞任表明の2日前となる9月5日に「秋に経済対策を策定する」と発表し、現金給付を柱とする方針を示していました 。しかし、「公約した国民一律2万円にこだわらず、与野党で制度設計を議論する」として、事実上の方針転換を表明していました 。

修正案の内容

対象の絞り込み:全国民一律から住民税非課税世帯などに限定

所得制限の導入:「一律は難しい」として所得制限を設ける方向で調整中

給付額の見直し:2万円から3〜5万円への増額案も浮上

自民党総裁選候補者の経済政策

確定・有力候補者の政策スタンス

| 候補者 | 給付金政策 | 消費税減税 | 経済政策の特徴 |

|---|---|---|---|

| 茂木敏充 | 2万円給付見送り主張 | 慎重姿勢 | 財政規律重視 |

| 高市早苗 | 積極財政寄り | 食料品0%支持 | 積極的金融緩和継続 |

| 小林鷹之 | 中間層重視 | 消費税減税も検討 | 野党と協議姿勢 |

| 小泉進次郎 | 未表明 | 未表明 | 改革・成長重視 |

高市早苗氏は「食料品の軽減税率0%」を公然と支持しており、「本当に困っている人がいる時に国が減税を惜しむことはおかしい」と積極的な姿勢を示しています 。

小林鷹之氏は「消費税率の引き下げも含めて野党と誠実に向き合い、聖域なく検討する」として、最も柔軟な姿勢を見せています 。

野党の消費税減税攻勢

各党の具体的政策

| 政党 | 消費税減税案 | その他の物価対策 |

|---|---|---|

| 立憲民主党 | 食料品0%(1年間) | 2万円給付併用 |

| 国民民主党 | 全品目5% | ガソリン税暫定税率廃止 |

| 日本維新の会 | 食品0%(2年間) | – |

| 日本共産党 | 全品目5%→廃止 | インボイス廃止 |

世論の支持状況

最新の世論調査では、物価対策として**「消費減税」を重視する声が49%**で、「現金給付」16%を大幅に上回っています 。また、参院選当選者の6割超が減税・廃止を主張していることが判明しています 。

立憲民主党の攻勢強化

立憲民主党の本庄政調会長は9月13日、**「ガソリン税の暫定税率廃止や消費税減税について野党をしっかり取りまとめながら、与党と交渉していきたい」**と表明し、野党主導での物価対策実現を目指すことを明言しました 。

政府・自民党の消費税減税への抵抗

加藤財務大臣は7月22日の会見で、野党の消費税減税案について**「政府としては適当ではない」**との見解を改めて示しており 、政府の基本姿勢は変わっていません。

自民党も公式見解として**「減税政策よりも賃上げ政策」**を掲げ、「現在の物価高に対応するのに、来年以降の消費税減税では今の対策にならない」として消費税減税に否定的な立場を維持しています 。

金融市場の反応

石破首相辞任表明後の9月8日、**「高市トレード」**と呼ばれる動きが市場で始まりました 。高市氏の積極財政・金融緩和継続期待から

日経平均株価:一時800円近く上昇

為替:1円以上のドル高円安進行

長期金利:財政悪化懸念から上昇

今後のスケジュールと見通し

直近の政治日程

9月22日:自民党総裁選告示

10月4日:総裁選投開票・新総裁決定

10月中旬:臨時国会召集予定

11月以降:補正予算審議・物価対策の最終決定

実現可能性の評価

全国民一律給付:事実上白紙、実現の可能性は極めて低い

限定的給付:住民税非課税世帯等への3〜5万円給付は継続検討中

消費税減税:野党の攻勢により、新政権は何らかの対応を迫られる可能性

結論として、石破首相辞任により全国民一律2万円給付案は事実上終了し、新総裁の政策方針と野党との協議次第で、より限定的な給付策または消費税減税案が検討される流れとなっています

給付金の概要/各党の主要政策

2025年参院選では、与党・自民党が「一律給付金」、野党・立憲民主党が「消費税ゼロ+給付金」を掲げ、物価高対策を巡る政策論争が激化しています。給付金の即効性と消費税減税の持続的効果、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた選択が国民に問われていました。

各党の主張と論点

自民党は「将来の社会保障を守るため減税は難しい」とし、税収増を活用した給付金に重点。

給付金は「選挙目当てのバラマキ」との批判もあるが、物価高対策としての即効性を評価する声も。立憲民主党は「消費税ゼロで物価高を根本から抑える」とし、給付金はあくまで減税実現までのつなぎ策と位置付け。消費税減税は「財源確保が課題」「高所得者にも恩恵が及ぶ」といった賛否が分かれる。

| 政党 | 主な物価高対策・経済政策 | 減税・給付金の内容 | その他の特徴・重点分野 |

|---|---|---|---|

| 自民党 | 一律給付金(2万円/子ども・非課税世帯は4万円) | 消費税減税は否定、給付金で対応 | マイナンバー活用、財源は税収上振れ分 |

| 立憲 民主党 | 2万円給付+食料品の消費税ゼロ(最長2年) | 消費税ゼロ・給付金併用 | 財源は政府基金等、家計重視 |

| 公明党 | 所得税減税+給付金(3~5万円案など) | 所得税の課税最低限引き上げ、給付金 | 最低賃金引き上げ、エネルギー支援 |

| 日本維新の会 | 消費税・所得税・法人税減税、成長戦略 | 消費税8%へ引き下げ、軽減税率廃止 | 規制改革、教育無償化 |

| 国民 民主党 | 若者減税、手取り増政策、成長分野投資減税 | 30歳未満所得税減税、基礎控除拡大 | ガソリン税廃止、AI等分野投資 |

| れいわ 新選組 | 消費税廃止、積極財政、給付金・社会保障拡充 | 消費税ゼロ、給付金 | 公共サービス拡充、格差是正 |

| 日本 共産党 | 消費税5%引き下げ(最終的に廃止)、最低賃金全国一律1500円以上、社会保障充実 | 消費税5%、給付金 | インボイス廃止、賃上げ |

自民党の方針

物価高対策として、全国民に一律2万円の現金給付を実施予定。

子どもおよび住民税非課税世帯の大人には、さらに2万円を加算し、計4万円を給付。

財源は2024年度の税収上振れ分を充当し、赤字国債には依存しない方針。迅速な給付のため、マイナンバーと預金口座を連携した「公金受取口座」の活用も検討。

石破首相は「ばらまきではなく、本当に困っている方々に重点を置く」と強調し、社会保障財源の観点から消費税減税には否定的。

立憲民主党の方針

物価高対策の柱として、「食卓おうえん給付金」名目で1人あたり2万円を一律給付。

さらに、2026年4月から最長2年間、食料品の消費税をゼロにすることを公約に掲げている。

給付金と減税の組み合わせで家計を支援し、特に中低所得層への恩恵を重視。

財源については、政府の基金や外為特会の余剰金などを充てると説明しているが、十分な確保ができるかは課題と指摘されている。

給付金と消費税減税の違い・効果

給付金の特徴

即効性があり、現金が直接手元に届くため生活支援効果が高い。一方、所得制限や支給方法の設計次第で公平性や迅速性に課題が残る場合も。消費税減税の特徴

物価上昇の抑制効果が期待でき、広く国民全体の負担を軽減。ただし、実施までに時間やコストがかかり、社会保障財源の減少リスクも指摘されている。

スタートアップ・中小企業へのインパクト(追加観点)

BtoC需要

一律給付が見送られたため、年末商戦は「限定給付+光熱費減」のみが下支え要因。売上計画は控えめな前提が無難。資金調達環境

国債増発抑制姿勢を背景に、政府系金融での低利融資枠拡大は期待薄。むしろ補助金(成長加速化・省力化投資)の競争激化に留意。ガソリン補助延長

確定すれば物流・出張コストが横ばい~やや減少見込み。海外展開費用の見積りを再点検。省エネ設備導入

「7〜9月電気・ガス補助」で浮いた資金を自己資金充当し、ものづくり補助金/省力化投資補助金の自己負担率を圧縮する好機。

まとめとアクション

与党の全国民一律給付は完全に棚上げ、政策資源は「限定給付+エネルギー補助+選択的減税」へシフト。

9月骨子決定で非課税世帯向け給付の金額・スケジュールが固まる見通し。

スタートアップは景気全体の底上げよりも、①エネルギー補助のコスト減効果、②26年3月までの大型補助金活用、③冬場の消費マインド鈍化リスクへの備え——の3点にフォーカスした資金計画が必須。

給付金の概要(過去の検討状況)

政府・与党は4月9日、物価高や米トランプ政権の関税措置による影響を踏まえた経済対策の一環として、国民向けの現金給付を実施する方向で調整に入りました。

給付額と対象者

給付額: 1人あたり3~5万円(現在検討中)

対象者: 国民全員(所得制限なし)

総事業費: 5万円給付の場合、約6兆円程度と見込まれています

財源: 赤字国債(総事業費は約6兆円規模と試算される)。

実施時期: 2025年度補正予算成立後、早ければ2025年7月以降。

検討中の金額バリエーション

現時点では金額は確定しておらず、複数の案が検討されています。

自民党内では一人当たり3万円から5万円程度の給付案が浮上

公明党内では10万円を求める声も存在

自民党幹部からは「国民への影響分にあたる3万円〜4万円を国民全員に給付するのも一つの手」という意見

政治ジャーナリスト田崎史郎氏によると「給付額としては4万円を軸に検討されている」との情報

4月11日には公明党・斉藤代表が「国民が『経済危機を乗り切っていこう』と思える額が必要」と述べ、一定額以上の給付が妥当との認識を示しました。これにより、すでに浮上していた5万円案に加え、10万円規模の給付も現実味を帯びつつあります。

政治的背景と議論

背景

物価高騰による家計負担の増加:食料品や生活必需品の価格上昇が続いているため。

米トランプ政権の関税措置による影響への対応:日本経済に深刻な影響を及ぼしており、石破茂首相はこれを「国難」と位置づけています。

公明党・斉藤代表は「国民が『経済危機を乗り切れる』と思える額が必要」と述べ、一定額以上の給付が妥当との認識を示しました。

与党内の議論

現在、与党が国会の過半数を割り込んでいるため、成立には一部野党の賛成が必要となっています

自民党と公明党は与党協議を本格化させ、所得制限なしの一律給付を軸に調整を進めていると報じられています

野党からの批判

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は「給付金はバラマキだ」としたうえで、「政府の金じゃなく国民の税金だよ。集めた税金を給付金でまくんだったら、最初から取るなという話だ」と批判しています。

また、国民民主党の玉木雄一郎代表は「もし全国民に5万円の現金給付ができるなら、所得制限なく103万円の壁を178万円まで引き上げる政策もできたはず」と指摘しています。

実際に国民民主党や日本維新の会など野党からも「給付金は結局貯蓄に回る」「本質的な経済対策にならない」との批判が続出しました。

- 野党側からも消費税減税を求める声が強く、日本維新の会は「食品の消費税ゼロ」、国民民主党・共産党は「一律5%引き下げ」を主張しています。

こうした背景から、現金給付案の実施は見送られる方向で最終調整されました。

国民の声

街の声を聞くと、給付金に対する意見は分かれています。

「減税より給付金の方がいいかな。お金が回るようになって、循環できればという一時的な話だと思う」(40代)

「1回給付金があっただけで、どれくらいの効果があるのか。ぱっと考えた感じあまりないんじゃないか」(20代)

「(もらえること自体は?)それはめちゃくちゃうれしいです」

公明党のマイナポイント給付金案

公明党は2025年4月15日、物価高対策として画期的な「デジタルハイブリッド給付」案を自民党に提案しました。この提案の核心は以下の通りです

支給方法の革新的な仕組み

マイナンバーカード保有者:マイナポイントとして給付

カードを持たない人:現金で支給

この二本立ての方式により、全国民をカバーしながらデジタル化を推進

公明党が主張するメリット

「貯蓄に回る可能性もなく消費喚起につながる」

「事務的な負担も少ない」

マイナポイントに使用期限を設けることで確実な消費促進効果を期待

給付金額に関する公明党の立場

公明党は給付額についても積極的な提案を行っています

10万円給付の強い主張

公明党内では10万円を求める声が存在

斉藤代表は「国民が『経済危機を乗り切っていこう』と思える額が必要」と発言

2020年の特別定額給付金と同規模の支援を想定

一方、自民党内では3万円~5万円案が有力視されており、与党間で給付額について調整が続いています。

マイナンバーカードを活用した給付システムの基盤

特定公的給付制度の活用

公金受取口座登録法に基づく特定公的給付制度により、マイナンバーを活用した効率的な給付が可能になっています

制度の特徴

国民生活・経済に甚大な影響を及ぼす災害・感染症発生時の給付

経済事情の急激な変動による影響緩和のための給付

プッシュ型に近い形での給付実現が可能

公金受取口座登録制度の重要性

マイナポイント給付の実現には、公金受取口座登録制度が重要な基盤となっています

登録方法

マイナポータルでの登録

確定申告時の同時登録

金融機関窓口での登録(2025年4月から本格開始)

効果

申請書への口座情報記載が不要

通帳写し等の添付書類も不要

行政機関における口座情報確認作業の効率化

デジタル庁の給付支援サービス

デジタル庁は2024年2月から「給付支援サービス」を開始し、マイナンバーカードを活用した給付金申請の効率化を図っています

システムの特徴

スマートフォンとマイナンバーカードで申請完了

本人確認と口座情報が自動入力

申請から振込までの全工程をデジタル化

導入実績

2024年度に110を超える市区町村が利用予定

福岡県水巻町では審査時間が半減、振込頻度が月3回から2~3日ごとに改善

過去のマイナポイント事業との関連

公明党の現在の提案は、過去のマイナポイント事業の成功を踏まえています

2021年の新マイナポイント制度

マイナンバーカード新規取得:最大5,000円相当

健康保険証利用登録:7,500円相当

預貯金口座登録:7,500円相当

合計最大2万円のポイント付与

この実績により、マイナンバーカードの普及率は大幅に向上し、2024年1月時点で9,764万枚が交付され、64.2%が公金受取口座に登録しています。

今後の展望と課題

政府内の慎重論

現在、政府内では現金の一律給付には否定的な意見が多く、低所得者に限って給付する案が有力となっています。しかし、公明党のマイナポイント活用案により、消費促進効果が期待できることから、対象範囲の拡大も検討される可能性があります。

2025年参院選への影響

2025年7月の参議院選挙を控え、与党内では何らかの給付金政策の実現を求める声が強くなっており、マイナポイントを活用した給付システムは重要な政策選択肢となっています。

公明党のマイナポイント給付金案は、従来の現金給付の課題を解決する革新的なアプローチとして注目されており、今後の経済対策において重要な役割を果たす可能性が高いと考えられます。

現金給付案の見送りと背景

政府・与党は、米トランプ政権による高関税措置や物価高騰への対策として検討していた「国民一律3万~5万円の現金給付案」の実施を見送る方向で最終調整に入りました。複数の与党関係者が4月16日に明らかにし、数兆円規模の財源が必要となる現金給付の見送りにより、今国会への補正予算案の提出も現時点では見合わせる方針です。

主な理由

各種世論調査で「評価しない」との否定的な意見が過半数を占め、毎日新聞の4月調査では反対が57%、賛成が20%にとどまりました。

野党や一部世論から「ばらまき」批判が強く、与党内でも「ばらまきをやれば票を減らす」との声が上がりました。

石破首相も「国民の評判が悪いなら、やる意味はない」と周囲に語ったとされています。

今後の経済対策の方向性

現金給付案の代替として、政府は2025年度予算の予備費などを活用し、電気・ガス・ガソリンへの補助金を柱とした経済対策を策定する方針です。

現金給付案の見送りを受け、今後策定する経済対策には「電気・ガス・ガソリン補助金」の拡充が中心となります。

具体的な補助内容

電気・ガス補助金(2025年7月〜)

3月末で終了した補助金について、酷暑対策も踏まえ7月から再開。

今後の見通し

現時点では、ガソリン価格補助の終了時期は未定であり、今後の状況や「旧暫定税率」の扱いに応じて判断されるとのことです3。電気・ガス料金補助については、現在のところ7月から9月までの3か月間実施される予定です。

過去の実績では、2025年1月から3月まで実施された電気・ガス料金補助は、標準家庭で月最大950円(1〜2月)、488円(3月)の負担軽減効果がありました。今回の支援策も同様の効果が期待されています。

7月・8月・9月の3か月間、電気・ガス料金を支援

具体的な支援内容(補助額や適用条件)は5月中に正式決定予定

7月使用分(8月請求分)から適用開始

過去の支援実績を参考にすると、以下のような補助が見込まれます

電気:1kWhあたり約1.3円の補助

ガス:1㎥あたり約5円の補助

家計への影響(シミュレーション)

この支援策による平均的な家庭の負担軽減効果は以下の通りです

4人世帯の場合

年間約1.4万円の経費削減が見込まれる2

企業(高圧20万kWh/月契約)の場合は年約168万円の経費ダウン

電気・ガス補助金(2025年7月〜)

3月末で終了した補助金について、酷暑対策も踏まえ7月から再開。

夏場の電力需要増加に備え、電気・ガス料金の支援も実施されます。

実施期間と内容

7月・8月・9月の3か月間、電気・ガス料金を支援

具体的な支援内容(補助額や適用条件)は5月中に正式決定予定

7月使用分(8月請求分)から適用開始

過去の支援実績を参考にすると、以下のような補助が見込まれます

電気:1kWhあたり約1.3円の補助

ガス:1㎥あたり約5円の補助

家計への影響(シミュレーション)

この支援策による平均的な家庭の負担軽減効果は以下の通りです

4人世帯の場合

年間約1.4万円の経費削減が見込まれる

企業(高圧20万kWh/月契約)の場合は年約168万円の経費ダウン

今後の見通し

現時点では、ガソリン価格補助の終了時期は未定であり、今後の状況や「旧暫定税率」の扱いに応じて判断されるとのことです。電気・ガス料金補助については、現在のところ7月から9月までの3か月間実施される予定です。

過去の実績では、2025年1月から3月まで実施された電気・ガス料金補助は、標準家庭で月最大950円(1〜2月)、488円(3月)の負担軽減効果がありました。今回の支援策も同様の効果が期待されています。

ガソリン補助金(2025年5月22日〜)

5月から前倒しで実施。1リットルあたり10円を補助し、財源には2025年度予算に計上された約7000億円の予備費を充てる予定。

石破茂総理大臣は2025年4月22日の記者会見で、ガソリン価格引き下げ策を発表しました。

具体的な内容

リッターあたり10円を一律引き下げ

5月22日から実施予定

現在の全国平均価格(約185円/L)を175円程度まで引き下げる

対象はガソリン・軽油、重油・灯油(5円引き下げ)、航空機燃料(4円引き下げ)

市場混乱防止のため、価格変動幅を最大5円程度に抑え段階的に実施

まとめ表:現金給付案と現行の対策案

| 対策案 | 内容 | 主な論点・現状 |

|---|---|---|

| 現金給付 | 一律3万~10万円(案) | 財源・効果・世論の批判で見送り |

| 定額減税 | 所得税・住民税の減税 | 2024年に実施済み、再度検討の動き |

| 消費税減税 | 食品ゼロ税率・一律5%引き下げ等 | 野党中心に強く主張、与党内でも議論 |

| 補助金 | 電気・ガス・ガソリン補助金 | 2025年度予算予備費で拡充・再開へ |

現金給付から減税・補助金などの「より持続的かつ効果的な対策」へと、政府・与党のスタンスは大きくシフトしています。

与党内の動きと今後の見通し

4月15日には自民党の森山幹事長と小野寺政調会長が首相官邸で石破首相と会談し、経済対策の方向性を非公式に協議。

参院選を前に、現金給付案は「目玉政策」として一時検討されましたが、否定的な世論や野党の協力が得られないことから断念されました。

今後は米国との関税交渉の行方も経済対策に影響を与える見通しで、必要な財政措置については秋の臨時国会で補正予算を編成する構えです。

世論や専門家の評価

SNSや専門家からは「補助金は消費量の多い人が得をする不公平な制度」「給付も減税もしないまま1兆円未満のガソリン補助で本当に物価高対策になるのか」といった疑問や批判が噴出しています。

制度設計の公平性・透明性や、根本的な財政構造改革の必要性を指摘する声もあります。

一律給付金案の検討と断念

自民党は2025年春、物価高対策として国民全員に1人あたり3~5万円の現金を一律給付する案を検討していました。この案は所得制限なしでの現金給付という方針で注目を集め、2025年度補正予算での実施が期待されていました。

しかし、与党内の慎重論や財源確保の課題、世論の反応などを踏まえた結果、政府はこの給付案を正式に断念しました。断念の理由として以下の3点が挙げられています

物価対策の即効性に疑問:給付金は一時的な効果にとどまるとする声が多く、持続的な負担軽減にはつながらないと判断された

過去の給付金に対する反省:2020年の10万円給付時の申請や給付の遅れが問題視された

世論の分裂:「一律給付を評価しない」が過半数を占め、国民の期待と一致していなかった

現在の給付金に対する考え方

対象を絞った給付への転換

一律給付が断念された後、自民党内では対象を絞った給付への方向転換が見られています。岸田前総理は5月25日、「物価対策として給付金が十分有効な手段だ」と発言し、対象を絞った給付は十分考えられるとの見解を示しました。

小泉進次郎氏も「賃上げの恩恵が届かない年金生活者など低所得者に対しては現金給付するべきだ」と発言しており、住民税非課税世帯や低所得者層を対象とした給付金に焦点が移っています。

参院選を見据えた動き

2025年夏の参議院選挙を前に、自民党内では現金給付を推進する動きが強くなっています。自民党と公明党は「参院選前に国民の皆さんに納得いただけるような経済対策を打たなければいけない」として、減税給付も視野に入れていくと表明しています。

具体的な給付金案の内容

検討されていた給付額

自民党内では複数の給付額が検討されていました

3万円~5万円案:自民党内で最も有力視されていた案

4万円案:政治ジャーナリストによると軸として検討されていた金額

一方、公明党内では10万円を求める声も存在していました

財源と実施時期

財源:赤字国債(総事業費は約6兆円規模と試算)

実施時期:2025年度補正予算成立後、早ければ2025年7月以降とされていました

現在の方針転換

エネルギー価格補助への転換

一律給付金の断念後、自民党はエネルギー価格の高騰を緩和するための補助金措置を再導入する方針へと舵を切りました1。具体的には:

ガソリン補助:10円/L(5月から)

電気補助:1.3円/kWh(6月から予定)

ガス補助:5円/㎥(6月から予定)

秋の経済対策への期待

自民党は秋の臨時国会で補正予算を編成する構えを見せており、その際に何らかの給付金政策が盛り込まれる可能性があります。特に住民税非課税世帯への給付金については、自民党参院幹事長が「給付はスピード感を持って対応できるメリットがある」として前向きな発言をしています。

まとめ

自民党の給付金に対する考え方は、当初の「国民一律給付」から「対象を絞った給付」へと大きく変化しています。現在は低所得者層や住民税非課税世帯を対象とした給付金を軸に、参院選や秋の経済対策での実現を目指している状況です。

政府・与党は、物価高や米国の高関税措置への即効的な対応として検討していた国民一律の現金給付案を見送り、電気・ガス・ガソリン補助金を中心とした経済対策に方針転換しました。世論の反発や財源確保の難しさ、選挙戦略、野党との調整などが背景にあり、今後は補助金政策の効果や米国との関税交渉の行方が注目されます。

ガソリン価格:5月22日から1L当たり10円引き下げ

電気・ガス料金:7〜9月の3ヶ月間支援

どちらも申請不要で自動適用

4人家族で年間約1.4万円の負担軽減見込み

物価高騰支援給付金とは?2025年(令和7年)最新

物価高騰支援給付金(価格高騰重点支援給付金)は、住民税非課税世帯(低所得世帯)の負担軽減を目的とした給付金で、令和6年度の住民税非課税世帯を対象に物価高騰による低所得世帯の負担を軽減することを目的としています。1世帯あたり3万円の基本給付に加え、18歳以下の子どもがいる世帯には1人につき2万円の加算があります。

対象となるのは、令和6年12月13日時点で自治体に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯です。

2025年に新設される子育て・育児関連の給付金とは?

ただし、課税世帯の扶養親族のみの世帯や租税条約で課税免除された者がいる世帯は対象外となります。支給方法は自治体によって異なり、多くの場合は対象世帯に通知が送られます。

この給付金に関連した詐欺に注意が必要で、不審な連絡があった場合は警察に相談することが推奨されています。詳細な条件や手続きは自治体ごとに異なる可能性があるため、居住地の自治体の公式情報を確認することが重要です。

物価高騰支援給付金について、以下の主要な点をまとめます。

給付金の概要

物価高騰支援給付金は、2025年(令和7年)において、住民税非課税世帯を対象とした政府の経済対策の一環として実施される給付金です。物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯を対象に給付金が支給されます。

2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、各自治体で支給されます。

この制度は、物価上昇による家計負担を軽減することを目的としています。以下に、最新の情報をまとめます。

給付額

物価高騰支援給付金は、令和6年度住民税非課税世帯を対象とした支援策です。1世帯あたり3万円の基本給付に加え、18歳以下の子どもがいる世帯には1人につき2万円の加算があります。

- 基本給付額:1世帯あたり3万円

- こども加算:対象児童1人あたり2万円(18歳以下、2006年4月2日以降生まれ)

18歳以下の子ども1人につき2万円が追加支給されます(例: 子ども2人の場合、合計4万円の加算、2006年4月2日以降生まれ)

対象世帯 / 支給対象

以下の条件を満たす世帯が対象となります。

- 基準日(令和6年12月13日)時点で各自治体に住民登録がある

- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である

(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外) 世帯全員の2024年度の住民税所得割が非課税

世帯員1人以上の均等割のみ課税されていること(定額減税前の状況で判断)- 18歳以下の子どもがいる世帯は、子ども加算の対象となります

(平成18年4月2日以降に生まれた児童が該当)。

対象外世帯

ただし、以下の世帯は対象外となります。

- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外

- 租税条約に基づき住民税の課税を免除された者を含む世帯は対象外

- 令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯

2024年度分の個人住民税は、2023年1月1日から12月31日までの収入に基づいて決まり、自分の課税状況は住んでいる自治体から2024年6月ごろに送付された「個人住民税の納税通知書」や「特別徴収税額通知書」により確認できますので、ここに確認をお願いします。もしくは自治体にご確認下さい。

こども加算の対象

- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

- 基準日の翌日から令和7年5月30日までに生まれた新生児も対象(申請が必要な場合あり)

- 2024年12月14日以降に生まれた新生児も申請により対象

2025年の給付金の支給額は、1世帯あたり「3万円」です。子どもがいる世帯には、子ども1人あたり「2万円」のこども加算があり、基本給付の3万円に加えて子どもの人数分が追加で支給されます。

支給方法 / 申請方法

支給方法は自治体によって異なりますが、一般的に以下のパターンがあります。

- プッシュ型支給

過去に同様の給付金を受給した世帯など、自治体が口座情報を把握している場合は、申請不要で自動的に支給されます。 - 申請型支給

新たに対象となった世帯や転入者などは、申請が必要です。 - 確認書による支給

対象と思われる世帯に確認書が送付され、内容を確認して返送することで支給されます。

多くの自治体では、令和7年 / 2025年2月から3月にかけて支給を開始する予定ですから順次、対象世帯に通知を送付する予定です。

通知発送:2025年1月中旬から2月上旬

支給開始:2025年2月下旬から3月上旬

1. 支給対象世帯への通知

支給対象と思われる世帯には、自治体から以下のいずれかが送付されます。多くの自治体では、2025年2月頃に対象世帯へ通知を送付予定です。

申請方法は自治体によって異なりますが、多くの場合、申請不要か簡単な確認手続きで済みます。

- 「支給のお知らせ」(はがき)

原則、手続き不要で指定口座に振り込まれます。 - 「確認書兼申請書」(封筒)

申請が必要な世帯に送付されます。

申請受付や窓口の詳細は、自治体ごとに異なります。具体的な手続きについては、各自治体の広報や公式ウェブサイトで随時案内される予定です。

物価高騰支援給付金の申請方法は、自治体ごとに異なる場合がありますが、一般的な手続きの流れを以下にまとめます。すでに自治体が口座情報を把握している場合は、申請手続きが簡略化される場合もあります。

2. 申請が必要な場合の手続き

申請が必要な世帯は、以下の方法で手続きを行います。多くの自治体では、対象世帯に申請書類が送付されます。口座振込での支給が一般的です。すでに自治体が口座情報を把握している場合は、申請手続きが簡略化される場合もあります。

| パターン | 対応 | |

|---|---|---|

| 手続き不要 | 過去の給付金受取世帯 | 自治体が口座情報を把握している場合は自動振込 |

| 確認書提出 | 新規対象世帯 | 自治体から送付される書類に返信 |

| 申請必要 | 転入世帯など | 申請書と証明書類の提出が必要 |

オンライン申請

郵送での申請よりも早く手続きが完了する可能性があります。24時間いつでも申請可能です。マイナンバーカードを所持し、電子証明書登録済(パスワード数字4桁)の方が対象となります。

- 「確認書兼申請書」に記載された二次元コードを読み取り、申請ポータルにアクセスします。

スマートフォンやパソコンから申請できます。 - 必要事項を入力し、世帯主の本人名義の口座情報を登録して申請を完了します。

- オンライン申請は、郵送申請よりも処理が早い場合があります。

必要なもの

- マイナンバーカード

- スマートフォンまたはパソコン

- 本人確認書類の画像

- 振込先口座情報が確認できる書類の画像

各自治体の公式ウェブサイトやコールセンターで、オンライン申請の詳細な手順や受付状況を確認することをおすすめします。

郵送申請

- 「確認書兼申請書」に必要事項を記入し、振込口座情報を記載します。

- 必要書類を同封し、返信用封筒で自治体に返送します。

- 申請期限内に郵便局で消印を受ける必要があります。

3. 申請期限

申請期限は自治体によって異なりますが、多くの場合、令和7年5月30日頃までとなっていま。支給時期は、プッシュ型支給の場合は2月下旬頃から、申請が必要な場合は3月下旬以降順次支給される予定です。

- 申請期限は自治体によって異なりますが、一般的には通知に記載された期限内に手続きを完了する必要があります。

- 期限を過ぎた場合、申請は受理されません。

4. 支給時期 / 支給スケジュール

- 申請後、自治体が書類を受理してから約1~1.5か月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。

- ただし、審査状況や自治体の処理状況によってはさらに時間がかかる場合があります。

- 支給時期: 2025年1月中旬以降、自治体により順次支給開始予定。

多くの自治体で令和7年2月~3月頃を予定しています。

支給開始時期の傾向

多くの自治体では、2025年1月から3月にかけて支給を開始する予定です。具体的な支給時期は自治体によって異なりますが、以下のような傾向が見られます

- 1月中旬から下旬:対象世帯への通知の発送

- 2月上旬から下旬:申請受付や振込開始

- 3月以降:本格的な支給開始

支給開始済みの自治体の例

- 栗原市(宮城県)

栗原市では、2025年1月下旬から支給を開始する予定です。プッシュ型給付対象世帯には1月上旬から通知を送付し、1月下旬から振込が行われました。 - 中央区(東京都)

中央区では、すでに給付金の案内を開始しており、コールセンターも設置しています。 - 大田区(東京都)

大田区では、支給のお知らせを2025年1月中旬以降順次発送しました。確認書は2月上旬以降に発送されています。支給のお知らせが届いた世帯は2月上旬頃から振込が開始され、確認書が届いた世帯は2月中旬以降順次振込が行われています。 - 下関市(山口県)

下関市では、1月末頃に「支給のお知らせ」を発送し、2月下旬に振込が開始されています。 - 大阪市(大阪府)

大阪市では、通知発送が2月18日から順次開始されています。また、特設窓口が2月25日から4月30日まで(土日祝除く)設置されています。 - 船橋市(千葉県)

船橋市では、1月30日から「支給要件確認書(非課税世帯)」(封書)の発送が順次行われ、2月3日から非課税世帯への振込が開始されています。 - 品川区(東京都)

品川区では、申請期限が令和7年5月12日(月)となっています。オンライン申請と郵送申請の両方が可能です。 - 江東区(東京都)

江東区では、2月下旬の振込を予定しています。申請が必要な場合、区が申請書を受理してから約4週間程度で支給される予定です。

各自治体の公式ウェブサイトや広報を確認し、最新の情報を入手することをお勧めします。

不明な点がある場合は、各自治体の担当窓口やコールセンターに問い合わせるのが確実です。

これから支給が始まる自治体の例

杉並区(東京都)

令和7年3月3日から順次、対象世帯の世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、支給が開始される予定です5静岡市(静岡県)

通知を2025年2月中旬に郵送開始し、2025年3月から支給開始予定です福井市(福井県)

令和7年3月中旬以降、順次支給が予定されています横浜市(神奈川県)

支給開始は3月7日から順次振込が行われる予定です

事前準備

物価高騰支援給付金の受給に向けて、以下の準備をしておくと良いでしょう

❶マイナンバーカードの準備

多くの自治体では、マイナンバーカードは必須ではありませんが、持っていると手続きがスムーズになる可能性があります。

まだ取得していない場合は、早めに申請しておくと便利です。

❷公金受取口座の登録

マイナポータルで公金受取口座を事前に登録しておくと、申請手続きがスムーズになります。

❸本人確認書類の用意

運転免許証、健康保険証、パスポートなど、本人確認ができる書類のコピーを準備しておきましょう。

❹振込先口座情報の確認

通帳やキャッシュカードで、口座番号や口座名義を確認し、すぐに提出できるようにしておきます。

❺自治体からの通知の確認

対象となる可能性がある世帯には、自治体から通知が送られてくる場合があります。郵便物をこまめにチェックしましょう。

❻自治体の公式LINEアカウントの登録

一部の自治体では、LINEを通じた事前申請や通知を行っています。自治体の公式LINEアカウントを登録しておくと、最新情報を得やすくなります。

❼世帯状況の確認

18歳以下の子どもがいる場合は加算があるため、世帯員の年齢や状況を確認しておきましょう。

マイナンバーカードの利点

オンライン申請の利用

マイナンバーカードを持っている場合、オンラインでの申請が可能になることがあります。これにより、申請書の郵送を待つ必要がなくなり、早期の申請・受付ができる可能性があります。

公金受取口座の登録

マイナンバーカードを使って、マイナポータルで公金受取口座を事前に登録しておくと、申請手続きがよりスムーズになる可能性があります。

マイナンバーカードがない場合

マイナンバーカードを持っていない場合でも、以下の方法で申請できます。

郵送による申請

自治体から送られてくる申請書に必要事項を記入し、返送することで申請できます。

窓口での申請

自治体の窓口で直接申請することも可能です。

これらの準備をしておくことで、申請手続きをスムーズに進められる可能性が高くなります。

詳細な条件や手続き方法は自治体によって異なる場合があるので、お住まいの自治体の公式情報を必ず確認してください。

- マイナンバーカードと通知カードは異なります。通知カード(写真なし)では、オンライン申請などはできません。

- 自治体によって申請方法や必要書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体の公式情報を必ず確認してください。

以上のように、マイナンバーカードは必須ではありませんが、持っていると便利な場合があります。

ただし、具体的な申請方法や必要書類は自治体によって異なるため、最新の情報を確認することが重要です。

背景と課題

総給付額は約5000億円と試算されています。対象世帯の約74.7%を65歳以上の高齢者世帯が占めており、本来支援が必要ない世帯も含まれる可能性が指摘されています。

高齢者世帯への偏り

住民税非課税世帯の多くが高齢者世帯であり、その中には金融資産を保有する年金生活者も含まれるため、支援の必要性が低い世帯にも給付金が行き渡る可能性が指摘されています。

現役世代への支援不足

子育て世帯や中間層への支援が十分でないとの批判もあります。特に、物価高の影響を大きく受ける現役世代への支援拡充が求められています。

根本的な解決策の欠如

給付金は短期的な救済策であり、物価安定や円安抑制といった根本的な対策が必要とされています。

注意事項

不審な電話やメールに注意してください。ATM操作や振込手数料の支払いを求める詐欺が報告されています。疑わしい場合は、自治体や警察に相談してください。

- 給付金を装った詐欺に注意が必要です

- 自治体や国の職員を騙る不審な電話や訪問には注意し、警察に連絡してください

- 支給は1世帯1回限り、他の自治体と重複して受給することはできません

- 申請期限が設定されているため、期限内に申請する必要があります

- この給付金は課税対象外で、差し押さえの対象にもなりません。

- 書類不備の場合は追加で時間を要する

- 各自治体によって詳細な条件や手続きが異なる場合があるため、お住まいの自治体の公式情報を確認することをお勧めします。

- 通知が届かない場合

支給対象と思われる世帯で通知が届かない場合は、自治体のコールセンターに問い合わせてください。 - 詐欺に注意

ATM操作や振込手数料の支払いを求める連絡は詐欺の可能性があります。自治体からの正式な通知を確認してください。

6. 特別なケース

- 世帯異動や税額変更があった場合

基準日以降に住民税が非課税となった世帯などは、自治体に申し出が必要な場合があります。 - DV避難者等

住民票を移せない場合でも、独立した世帯として申請できる可能性があります。詳細は自治体に相談してください。

過去の給付金との違い

2023年、2024年にも物価高騰対策の給付金が支給されましたが、今回の給付金はそれらとは別の制度です。過去の給付金の受給状況によっては、今回の給付金の対象外となる場合があるので注意が必要です。

まとめ

物価高騰支援給付金の詳細は自治体ごとに異なるため、最新情報を確認することが重要です。特に申請期限や必要書類については、自治体からの通知を見逃さないようにしましょう。

低所得世帯や子育て世帯を支援する重要な政策ですが、対象や仕組みに課題が残されています。

物価高騰支援給付金は、物価高騰の影響を受ける非課税世帯を支援するための重要な制度です。受給資格があると思われる方は、お住まいの自治体の情報を確認し、申請手続きを行ってください。

最新情報は自治体の発表を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

最新情報は各自治体のホームページ等で確認することをお勧めします。

住民税非課税世帯の定義とは? ポイント整理を整理

ここでは「お父さんは個人事業主(青色申告)で、お母さんは青色事業専従者給与を受け取る立場」「大学生の子どもはアルバイト収入(給与所得)」という設定で、住民税が全員非課税になるよう最大限に所得を得た場合のイメージを例示します。

住民税非課税の判定基準

- (ざっくり)単身なら「合計所得45万円以下」で非課税。

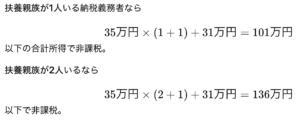

- 扶養親族が1人いる納税義務者なら 35万円×(1+1)+31万円=101万円

以下の合計所得で非課税。 - 扶養親族が2人いるなら 35万円×(2+1)+31万円=136万円 以下で非課税。

- ただし「専従者給与」を支払っている場合、支払われた側(お母さん)は「配偶者控除や扶養親族」にはならず、専従者として給与を受け取る立場になります。そのため、お父さんは「配偶者控除」や「配偶者を扶養親族に入れる」という扱いができなくなります。

- 一般的に、専従者給与を受け取っている家族は扶養親族になれないと覚えておくとよいです。

給与所得控除

- 給与収入(パート・アルバイトなど)に対しては「給与所得控除」が差し引かれた“給与所得”が、住民税・所得税の課税ベースになります。

- 令和以降の制度では、年収が 1,625,000円 以下なら「給与所得控除額は一律55万円」となります。

つまり、給与収入が100万円なら、給与所得は45万円(100万円-55万円)という計算になります。

子ども(大学生)の扶養判定

- お父さんが子どもを「扶養親族」としてカウントするには、子どもの“合計所得”が一定以下(所得税では48万円以下、住民税だと自治体により43万円 or 45万円以下 など)である必要があります。

- 給与の場合は「給与所得控除」を引いた後の金額(=給与所得)で判定されるため、アルバイト収入がだいたい100万円弱程度なら、子どもの給与所得は45万円前後に収まり、住民税・所得税ともにほぼ非課税圏内になります。

住民税非課税世帯を維持できるが、所得を最大化するシミュレーション

前提条件の整理

お父さん(個人事業主)

- 青色申告をしている。

- お母さんに専従者給与を支払う。

“所得”は事業収入-経費(+青色申告控除など)で決まる。

お母さん(専従者給与を受け取る)

- お父さんの事業に従事して給与を受け取る。

- 給与収入から一律55万円の給与所得控除を引いた「給与所得」が住民税の課税ベース。

- 「専従者給与を受けると配偶者控除は使えない」=お母さんはお父さんの扶養親族にはなれない。

子ども(大学生、アルバイト)

- アルバイト収入が給与収入扱いになる。

- こちらも同様に給与所得控除55万円を適用。

- お父さんの扶養親族としてカウントするには、給与所得(=アルバイト収入-55万円)を住民税基準以下に抑える必要がある

(多くの自治体で43万円 or 45万円あたりがボーダー)。

お父さんが「扶養親族1人(子ども)」だけをカウント

住民税非課税ライン(お父さん)

- 扶養親族1人だと、 35万円×(1+1)+31万円=70万円+31万円=101万円 までが、お父さん自身の“合計所得”を非課税にできる上限です。

お母さん(専従者給与)の非課税ライン

- お母さんは「単身扱い」で住民税判定すると、合計所得 45万円以下 なら非課税です。

- 給与収入がXX万円の場合、給与所得は (X−55)(X – 55)万円。

- これが 45万円以内に収まれば非課税になります。

- よってお母さんの給与収入は X−55≤45⟹X≤100となり、年収100万円であれば住民税は非課税(所得割も均等割も発生しない)です。

子ども(大学生バイト)の非課税ライン+扶養判定

- 子ども本人が住民税非課税になるには、やはり給与所得45万円以下(多くの自治体)に抑える必要がある。

- 給与収入 Y万円に対して給与所得は (Y−55)万円。

これが45万円以下なら子ども自身の住民税は非課税。

Y≤100 であれば、子ども自身も非課税。

- さらにお父さんが子どもを扶養親族にする場合、自治体によっては「子どもの所得=(Y – 55)万円が 43万円以下」などの細かい基準を設けているところが多いです。

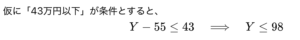

仮に「43万円以下」が条件とすると、 Y−55≤43⟹Y≤98つまり、子どものバイト収入が年収98万円なら、お父さんが子どもを扶養親族としてカウントできる(子どもは自分も非課税、かつお父さんにとって1人扶養がつく)。

具体的な数字をあてはめた最大モデル

お父さん(事業所得)

お父さんはレストランを経営しており、住民税が非課税になるギリギリのラインを検討することとします。

お父さんの合計所得(=青色申告後の事業所得)を 101万円 に抑える。

扶養親族1人(子ども)で非課税ラインが101万円なので、そのギリギリを狙う。

お母さん(専従者給与)

お母さんの給与収入を 100万円 に設定する。

給与所得:100万円-55万円=45万円 → 45万円以下なのでお母さん自身は住民税非課税。

お母さんは「お父さんの扶養親族」ではなく「専従者給与を受け取る従業員扱い」なので、ここで配偶者控除は使わない。

子ども(大学生バイト)

アルバイト収入を 98万円 に設定する。

給与所得:98万円-55万円=43万円 → 子ども自身は45万円以下で住民税非課税。

さらに「子どもの所得が43万円以下」であれば、お父さんはこの子どもを“扶養親族”としてカウントできる自治体が多い。

そうすると、お父さんは「扶養親族1人」の枠(101万円)をフルに使える。

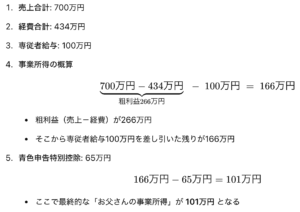

- 売上(年間): 700万円

- 経費: 434万円

食材仕入れ費:200万円

店舗家賃:120万円

光熱費(電気・ガス・水道):60万円

消耗品費:10万円

その他雑費:44万円

ーーー 合計:434万円 - 専従者給与(お母さん): 100万円

お母さんの給与収入が100万円 → 給与所得は「100万円 - 給与所得控除55万円 = 45万円」

給与所得45万円 → お母さん個人は住民税非課税(所得割・均等割ともに発生しない)

お母さんは「配偶者控除の対象」にはならず、あくまで「従業員扱い」です。 - 青色申告特別控除: 65万円

正規の帳簿を備えて適切に青色申告を行い、最大65万円の控除が受けられるケースを想定。

計算の流れ

売上合計: 700万円

経費合計: 434万円

専従者給与: 100万円

事業所得の概算

700万円−434万円⏟粗利益266万円 − 100万円 = 166万円

粗利益(売上-経費)が266万円

そこから専従者給与100万円を差し引いた残りが166万円

青色申告特別控除: 65万円

166万円−65万円=101万円

ここで最終的な「お父さんの事業所得」が 101万円 となる

世帯合計の「稼ぎ(実際のキャッシュフロー)」

- お父さんの手元所得:101万円

- お母さんの給与収入:100万円

- 子どものアルバイト収入:98万円

合計 101+100+98=299万円 が、住民税非課税世帯を維持しながら得られる“最大”のイメージ例となります。

「お母さんを専従者ではなく、配偶者控除の対象にして扶養親族を2人(母+子)にする」というシナリオも理論上はありえます。

- しかし、専従者給与を支払っているときは配偶者控除が使えなくなるため、母を扶養親族にはできません。

- また、もし母を扶養に入れるために給与を出さない(もしくは35万円以下に抑える)と、お母さん個人が得られる収入が減り、トータルでは世帯所得が下がりがちになるケースもあります。

- 一方で「専従者給与」をしっかり出してお母さんの収入を100万円程度にするほうが、結果的に世帯合計のキャッシュは大きくなることが多いです。

住民税非課税世帯判定の注意点

- 自治体ごとに扶養親族の所得基準が微妙に異なる

ここでは多くの自治体で見られる「45万円以下で非課税」「扶養親族判定は43万円以下」などの目安で試算しています。

住んでいる市町村によっては、43万円ではなく44万円・45万円でも扶養判定OKな場合もあるため、詳細は必ず自治体に確認しましょう。 - 社会保険(年金・健康保険)の加入要件は別

たとえばお母さんや大学生のお子さんが130万円の壁などを意識する場合、住民税非課税とは別に社会保険の扶養判定が絡んできます。

「税金面はOKでも、健康保険料の負担が増える」など別の問題が起こることもあるので要注意。 - 所得税(国税)側の扶養・配偶者控除とのズレ

所得税は「基礎控除48万円」「扶養親族の所得48万円以下」など、住民税の基準と微妙にズレがあります。

「住民税はセーフでも所得税は微妙に課税になる」といったズレが起こり得るので、最終的には両方のシミュレーションが必要です。 - 青色事業専従者給与の設定

「専従者給与がいくらまで税務署に認められるか」も実務上は大切です。

事業の実態に対して不自然に高すぎる給与は否認される可能性もあります。

適正な労働実態(時間数・業務内容)に見合う金額で給与設定しましょう。 - ふるさと納税は「納める税額」を減らす制度であり、「所得を非課税ライン未満にする制度」ではありません。

住民税の非課税判定は、あくまでも「前年の合計所得」が一定以下かどうかが基準です。

そのため、ふるさと納税を上限まで行ったとしても、ふだん一定以上の所得がある人は住民税非課税世帯にはならないのが通常です。住民税には「所得割」と「均等割」があり、非課税世帯とは「所得割も均等割も課税されない」状態です。

ふるさと納税で減るのは基本的に「所得割」部分なので、所得(課税標準)が一定以上ある場合は、均等割の免除要件も満たせず非課税世帯にはならないのが通常です。「非課税世帯」を目指すのであれば、事業所得や給与所得を基準以下に抑える、扶養親族を活用するなど、そもそもの“所得”を下げる(または控除を適切に使って課税標準を下げる)ことが重要であり、ふるさと納税をいくら上限まで行っても本質的に所得が高いままであれば「均等割が免除される非課税世帯」には該当しないという点に注意しましょう。

過去の給付金まとめ

- 専従者給与を使ってお母さんが「単身非課税」枠(~年収100万円)をフルに活かす

- 大学生の子どもはアルバイト収入を「~98万円」に抑えて、子ども自身も非課税&お父さんの扶養親族に

- お父さんは子ども1人を扶養親族にして事業所得を「~101万円」に抑える

この3つを組み合わせることで、

お父さん101+お母さん100+子ども98=299万円

と、全員が住民税非課税かつ世帯合計のキャッシュ最大化が可能になります。

上記計算は、あくまでChat GPT o1 Pro を用いてシミュレーションしたものです。

実際には「売上・経費の額」「青色申告特別控除の額」「社会保険の取り扱い」なども加味して最終調整が必要です。

最寄りの自治体や税理士や税務署等にご相談ください。

その他の激変緩和(物価高騰)支援

電気・ガス料金の負担軽減策が2025年1月から3月まで実施される予定です。

物価高騰による家計への影響を軽減するため、これらの支援策を有効に活用することをお勧めします。詳細や最新情報については、お住まいの自治体のウェブサイトや窓口でご確認ください。

- 電気・ガス代補助

2025年1月から3月にかけて、電気料金や都市ガス料金の補助が再開されます。

例えば、電気は1kWhあたり最大2.5円、都市ガスは1立方メートルあたり最大10円の補助が予定されています。

電気料金の補助

- 2025年1月・2月使用分:

- 低圧契約(主に一般家庭):1kWhあたり2.5円

- 高圧契約(主に企業):1kWhあたり1.3円

- 2025年3月使用分:

- 低圧契約:1kWhあたり1.3円

- 高圧契約:1kWhあたり0.7円

都市ガス料金の補助

- 2025年1月・2月使用分:1㎥あたり10円

- 2025年3月使用分:1㎥あたり5円

対象は年間契約量1,000万㎥未満の家庭や企業です。プロパンガスは対象外となります。

補助金の適用方法

補助金は自動的に適用され、お客様による申請手続きは不要です。電気・ガス料金の請求時に、使用量に応じた値引きが反映されます。

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

- ガソリン代補助

2025年1月以降もガソリン価格の補助も継続される予定です。ガソリン価格の補助に関しては、以下の変更が予定されています。

- 2024年12月19日から:補助率を60%から30%に引き下げ、価格上限を180円程度に設定

- 2025年1月16日から:補助率をさらに引き下げ、価格上限を185円程度に設定

ただし、具体的な補助金額や実施期間については、今後の原油価格の動向や経済状況を見ながら調整される可能性があります。

- 電気・ガス料金の補助は2025年3月使用分(4月請求分)までの期間限定措置です。

- ガソリン価格の補助は段階的に縮小される予定で、今後の状況によっては完全廃止される可能性もあります。

- これらの支援策は、物価高騰による家計負担を軽減することを目的としていますが、長期的には脱炭素政策との整合性も考慮されています。

消費者は、これらの補助金による一時的な負担軽減を活用しつつ、長期的にはエネルギー効率の良い生活様式への移行を検討することが重要です。

特別支援給付金 2025

給付金 2025

物価高騰対策給付金

2025年特別支援給付金

物価高騰 給付金 最新

国民全員に給付金 2025いつ

令和7年 給付金

石破 給付金

給付金

2025特別支援給付金

物価高騰対策給付金 いつ

2025 特別支援給付金

物価高支援給付金

年金生活者支援給付金

2025年 給付金

給付金 2025 最新

石破給付金

物価高騰対策給付金 2025

低所得者給付金 最新

生活応援給付金 2025

国 給付金 2025

給付金 2025 いつ

夏の給付金 2025

給付金10万円 2回目 全員2025

一律給付金最新 2025

令和7年給付金

2025年給付金

2025特別支援給付金とは

物価高騰給付金

2025年特別支援給付金とは

支援金 2025

物価高騰対策給付金 2025 いつ

定額減税補足給付金

給付金 いつ

国民全員に給付金 2025 いつ

夏の給付金 2025 申請しないともらえない

新たな 給付 金 最新

2025 給付金 最新

2025給付金いつ

石破 給付金最新

二万円給付金いつ

マイナンバーカード 給付金 2025

物価対策給付金 2025

補助金 2025

2025 給付金

特別給付金 2025

国民全員に給付金 2025

2025年 特別支援給付金

2025 特別給付金

2025年 特別給付金

2025 給付金最新

2025年 給付金 いつ

新たな給付金 最新

国の給付金2025

夏の給付金 2025 申請方法

物価高騰 給付金

臨時給付金 令和7年

給付金 いつ 2025

物価高支援給付金 2025

現金給付

物価高騰支援給付金 2025

特別支援給付金2025

支援給付金

7年度給付金

経済対策 2025

物価高 給付金

給付金2025年度

給付金2025 いつ

物価高騰給付金 対象者 わかりやすく

特別給付支援金 2025

石破さん 給付金

夏の給付金

物価高騰対策給付金 最新

高齢者給付金

低所得者給付金 3万円いつから

給付金は出るのか

物価高支援給付金 令和7年

国 お金 支援

景気対策 給付金

国 給付金 最新

給付金 最新 いつ

2025給付金

定額給付金 2025

物価高騰 給付金(3万円 いつ)

国からの給付金 2025

政府給付金最新

夏 給付金 2025 申請方法

一律給付金 最新2025

給付金(10万円 2 回目 全員 2025)

特別支援給付金 2025 申請方法

給付金(10万円 2 回目 全員)

給付金 最新

給付金2025

非課税世帯 給付金 2025

給付金最新情報

3万円給付金いつもらえる最新

現金給付 2025 いつ

特別定額給付金 3回目 可能性 最新

国からの給付金いつ

低所得者給付金 2025

一律給付金 最新

令和7年度 給付金

全国民一律給付金最新情報

物価高騰給付金最新

物価高対策給付金

政府からの給付金2025

2025年 給付金 予定

物価高騰支援金

2025給付金最新

給付金 2万円 いつ

物価高騰給付金 いつ振り込まれる

物価高 対策給付金

物価高騰 給付金最新

物価高騰対策 最新

物価高騰対策給付金 令和7年

東京都 給付金 10万円 2025

2025年特別支援給付金 6万円

特別 支援給付金 2025

10万円給付 令和7年

秋の給付金 最新

物価高騰支援金とは

給付

物価高騰対策給付金とは

特別支援給付金 2025年

東京 給付金 2025

特別定額給付金 2025

物価高騰対策給付金 2025 対象者

給付金 最新 2025

定額給付金

物価高高騰対策給付金

物価高給付金 2025

令和7年度の給付金

生活応援給付金 2025 年

令和7年給付金最新

結局給付金は出ない

夏の給付金 令和7年

2025年給付金予定

石破 給付金 最新

電気料金 補助金

持続化給付金

物価高騰 給付金 2025

給付金はなし

給付金 最新 令和7年

令和7年給付金 最新

給付金 10万円 2025

給付金 2025 どうなった

国民給付金 2025 いつ

5万 給付金 2025

令和七年度給付金

生活応援給付金 令和7年

夏の給付金とは 2025

給付金 2025 全世帯いつ

非課税 給付金 2025

申請しないともらえない給付金 2025

令和7年 物価高騰給付金

物価高対策給付金 2025

不足額給付 令和7年

住民税非課税世帯給付金

政府 経済対策 給付金 2025

令和7年度 給付金

物価高給付金

給付金 令和7年

5万円給付金いつもらえる最新

現金給付金 いつ

電気代値上げ 補助金

政府物価高対策2025

給付金 2025 物価高騰

25年 給付金

低所得者給付金 いつ

特別支援給付金

石破 給付金 どう なった

給付金はどうなる

臨時特別給付金 筑紫野市

令和7年物価高騰給付金

25年度給付金

2025年寄付金

物価高 給付金 いつ

生活応援給付金 2025年

10万給付金 2025

2025 給付

給付金 東京都 2025

非課税給付金2025

1人10万円給付 2025

物価高騰支援

令和7年支援制度

価格高騰支援金

国民への給付金

2025年

国 物価高騰 給付金

政府 物価高騰 給付金

政府の物価高対策 2025

物価高による給付金

サポート 支給日 2025年

2万円給付金 どうなる

8月 給付金

r7給付金

わたしの給付金

エアコン 補助金

二万円給付どうなる

給付金 3万円 いつ

ホームページ給付金

物価高騰 給付金

低所得者給付金 条件

国からお金

国からもらえるお金

国の給付金 2万円

夏休み 給付金

物価高騰 給付金

定額減税補足給付金 いつまで

給付金 令和7年

政府の2万円給付はいつですか

物価高騰対策給付金

生活困窮者 給付金

生活応援給付金 申請方法

生活者支援給付金

給付金 最新

給付不足金

臨時特別給付金

補助金 個人

独自の給付金は あります か

都民 補助金

非課税世帯 給付金

非課税世帯とは

高齢者補助金

2025 生活応援給付金

マイナポイント 2025

政府の物価高対策

給付金石破いつ

自民党 給付金 2万円

令和7年 特別給付金

医療機関 物価高騰対策支援金

全世帯に給付金 2025

高騰 給付金

2025年 支援金

最新 給付金 2025

2025年 夏 給付金 申請

日本 給付金 いつ

令和7年度 非課税 給付金

夏の給付金 2025 申請

現金給付 2025

国民全員に給付金 2025 最新

給付金 2025 全世帯

夏 給付金 2025

2025年特別給付金

給付金 2025 見送り

特別支給給付金2025

2025年度特別給付金

非課税給付金 2025

現金給付 いつ

国民一律10万円再給付

2025特別給付金

10万円再給付 最新情報

日本 給付金 最新

政府給付金いつ

夏給付金 2025申請方法

10万円再給付 確定

2025年 給付金 全世帯

夏の給付金 申請 2025

現金給付金 2025

2025年 特別支援給付金 とは

物価高騰支援給付金

日本 夏 給付金 2025

非課税世帯給付金 2025

五万円給付金 2025

政府給付金 2025

国民全員に給付金 2025なし

2025 特別支援給付金 とは

2025年 特別支援給付金 日本

年金生活者支援給付金の支給に関する法律

特別支援給付金 2025 日本

石破 給付金 10万円 いつ

低所得者 給付金 2025

給付金 最新情報

生活支援給付金 2025

令和7年 5万円 給付金

2025 夏 給付金 日本

二万円給付

現金給付 2万円

令和7年度給付金

2025 給付金 日本

現金給付 2025 10万円

2025年度特別支援給付金

非課税 世帯給付金 2025

給付金はどうなった

政府 給付金 いつ

令和七年給付金

価格高騰重点支援給付金 令和7年