はじめに

オープンイノベーション(open innovation)は、企業間のコラボレーションを通じて新たな価値を創出する手段として評価されてきました。現代のビジネス環境に即した新たな事業共創の形が求められています。本記事では、静岡県内の事例を中心に、その進化を分析し、実践的なアプローチを提案します。

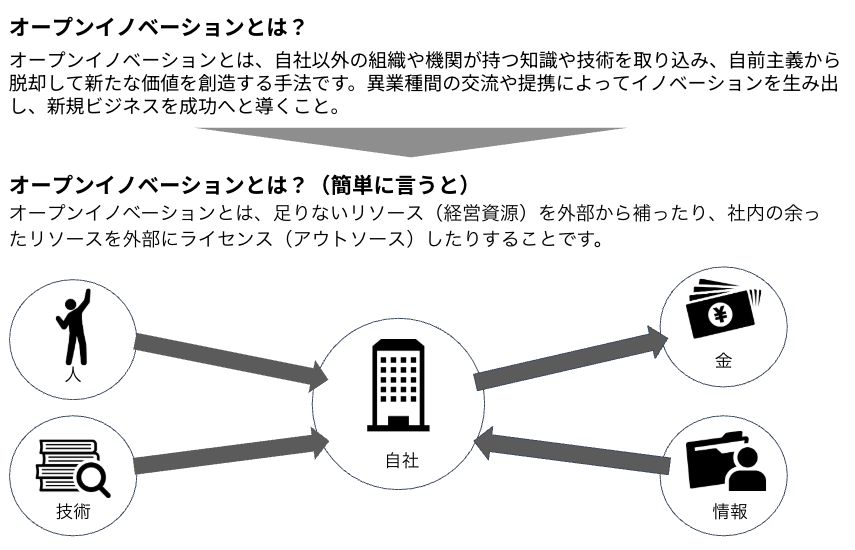

オープンイノベーションの概念とは?

オープンイノベーションは、2003年にHenry Chesbrough(ヘンリー・チェスブロウ)氏が提唱した概念で、企業が技術やサービスの価値を高めるために、内部リソースだけでなく外部のアイデアや技術も積極的に活用し、市場化の経路としても内部と外部の両方を活用するイノベーションのパラダイムです。

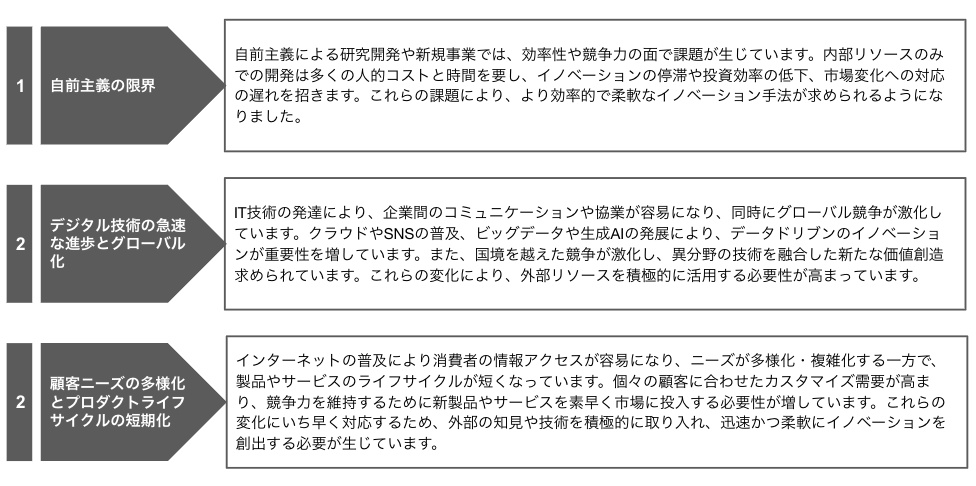

オープンイノベーションの重要性

自前主義では、ニーズの多様化・複雑化に対応できない。迅速かつ柔軟にイノベーションを創出するためには、オープンイノベーションが必要である

- 技術革新の加速

IoTやAIなど、業種を横断する技術の進歩により、単一企業での対応が困難になっています。 - リソースの最適化

外部リソースの活用により、自前主義から脱却し、研究開発コストの削減と時間短縮が可能になります。 - 新規事業創出

スタートアップとの連携により、既存事業の枠を超えた新規事業の創出が容易になります。 - 市場ニーズへの迅速な対応

顧客ニーズも多様化し、変化のスピードも高まっています。外部の知見を取り入れることで、市場変化への対応力が向上します。

オープンイノベーションの課題と限界

日本企業におけるオープンイノベーションの課題として、提携企業同士のゴール共有の不足や経営者の理解不足が指摘されています。これらの組織的な課題が、オープンイノベーションプロジェクトの成功を妨げる要因となっています。

- ゴール共有の不足

提携企業間で目標が明確に共有されていないケースが多く見られます。 - 経営者の理解不足

トップマネジメントのコミットメントが不十分な場合、プロジェクトの推進力が弱まります。 - 組織文化の衝突

大企業とスタートアップなど、異なる組織文化の融合が難しい場合があります。 - 知的財産権の管理

共同開発の成果物に関する権利関係の調整が複雑化する可能性があります。

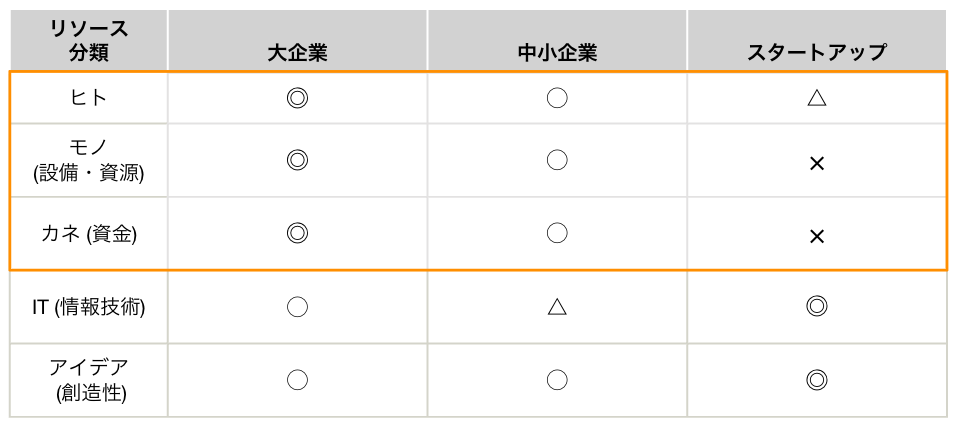

日々預金残高が減っていくスタートアップは、命懸け(タイムイズマネー)、迅速な意思決定ができなれければ、スタートアップとの共創は難しい。

そのため、スタートアップが持っていないリソース(ヒト、モノ、カネ)を惜しみなく提供することが重要であると言えます。

調査によれば、オープンイノベーション失敗事例の47%が「戦略的目標の不明確さ」に起因しています。戦略が曖昧なまま外部パートナーとの協業に突入すると、各社が目指す方向性の齟齬によってプロジェクトが迷走しがちです。

実践的解決策

SMART基準の適用

目標を「具体的(Specific)」「測定可能(Measurable)」「達成可能(Achievable)」「関連性(Relevant)」「期限設定(Time-bound)」の5要素で再定義することで、ぶれないゴール設定が可能になります。バリュープロポジションキャンバスの活用

顧客セグメントと提供価値を可視化することで、組織間で認識のズレを最小化。外部パートナーが求める価値と自社が提供できる価値の接点を明確にします。- KPIツリーの構築

財務指標(ROI)だけでなく、例えば特許数・知財創出数などの非財務指標を明示した評価体系を設けることで、定量的かつ包括的にプロジェクト成果を測定できます。

事業共創の形:自治体伴走型アクセラレーションプログラム

スタートアップと地元企業の共創の間に自治体が入ることで、両社の連携のコミットを高めると共に、自治体の知名度を利用して広報的なサポートを行うアクセラレーションプログラムです。

事例1:静岡市『BRIDGE 2024』

『BRIDGE 2024』は、静岡市が主催するスタートアップと地域の共創による新社会システムコンテストです1。このプログラムでは、スタートアップ企業が静岡市の社会課題解決に資するビジネスプランを提案し、市内企業・団体と共創チームを立ち上げて実証実験を行います。

主な特徴

一般部門と海洋産業(BX)部門の2つの部門がある

採択されたスタートアップには最大50万円の賞金が授与される

静岡市内でのフィールド実証の機会が提供される

専門家による伴走支援が行われる

事例2:静岡市『UNITE 2024』

『UNITE 2024』は、静岡市が主催する行政課題発信型の共創コンテストです。このプログラムでは、静岡市が抱える20の社会課題に対して、スタートアップ企業からの解決策を募集し、採択されたプロジェクトを実際に社会実装まで導くことを目指しています。

主な特徴

静岡市が具体的な行政課題を提示

スタートアップと地域企業・団体との共創チームを形成

実証支援金・賞金の提供

社会実装に向けた取り組みを支援

事例3:静岡県「Shizuoka Innovation DRIVE 」

静岡県が実施するインキュベート型共創支援プログラムです7。県内外の創業前または創業直後のスタートアップ等や、新規事業により経営刷新を図る企業を対象としています。

主な特徴

最大50万円までの経費支援

事業化検証のためのマッチング

専門家による伴走支援

スタートアップ型のビジネスの事業化ノウハウ獲得

ピッチ登壇の機会創出

募集テーマ

次世代産業、インフラ・防災・まちづくり、一次産業、ヘルスケア・ウェルビーイング、カーボンニュートラル

フリーテーマ(提案者が独自にテーマを設定)

これらのプログラムは、静岡県および静岡市が積極的に取り組むスタートアップ支援策の一環であり、地域の課題解決と経済活性化を目指しています。

事業共創の形:地元企業の経営者によるエンジェル投資の事例

スタートアップを受け入れる地元企業の経営者のコミット不足という課題を地元経営者がエンジェル投資という形でコミットすることで、その後の協業がスムーズにいく事例について紹介させていただきます。

事例1:静岡ベンチャースタートアップ協会の取り組み

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会®(SVSA)は、2024年4月に設立され、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指しています。SVSAは、3〜5年で500社のベンチャー・スタートアップ企業の誘致や設立を目標としています。

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指しています。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ「Shizuoka Startups Community」を立ち上げました。このコミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。

SVSAが主催するエンジェルピッチイベント「Shizuoka Angels 1st」が開催されました。このイベントは、静岡から世界を目指すスタートアップの支援を目的とした新しい取り組みです。

イベントでは、多様な分野で革新的なビジネスモデルを展開する7社が登壇し、環境に優しい波力発電に取り組むYellow Duck社、養殖技術を革新するマルトロ社などが独自の視点で社会課題の解決に挑戦しました。

SVSAの篠原豊理事長は、豊富なベンチャー支援経験を活かし、静岡県のスタートアップエコシステム構築に尽力しています。本イベントを通じて、地域の起業家とエンジェル投資家との出会いの場を創出し、新たなビジネスチャンスの開拓を目指しています。

事例2:株式会社Happy Qualityの事例

エンジェル投資ではないですが、Happy Qualityの成長における地元企業との連携は、注目すべき事例となっています。2023年3月、Happy Qualityは明石吉田屋産業を含む6社からシリーズAラウンドで資金調達を行い、合計4億5,000万円を調達しました。

明石吉田屋産業は1900年創業の老舗エネルギー会社で、地域貢献への強い思いを持つ5代目社長の明石真氏のリーダーシップのもと、Happy Qualityとの資本業務提携を決定しました。この提携により、以下のような相乗効果が期待されています。

❶ Happy Qualityの「Hapitoma®︎」生産を浜松エリアで拡大

❷ 明石吉田屋産業が「明石ファーム株式会社」を設立し、農業生産法人としてHapitomaの生産を開始

❸ エネルギー供給事業と農業事業の連携によるコスト面でのメリット創出

明石吉田屋産業はHappy Qualityの技術を活用し、2024年10月には浜松市西部の村櫛地区にある4400平方メートルの農場でトマト栽培に参入しました。この連携は、地域の老舗企業とスタートアップの異例のタッグとして注目されており、他のスタートアップにも勇気を与える事例となっています。

Happy Qualityの宮地誠代表取締役は、この連携について「とにかく地元に還元したい」という明石社長の強い思いに共感し、共に成長していきたいと述べています。この事例は、地域に根ざした企業とスタートアップの協力が、新たなイノベーションと地域経済の活性化につながる可能性を示しています。

事業共創の形:カーブアウト型オープンイノベーション

カーブアウト型オープンイノベーションは、大企業の一部門や事業を切り出し、独立した企業として運営することで、より機動的な事業展開を可能にする手法です。

事例:ヤマハ発動機のMOTOROID(モトロイド)プロジェクト

MOTOROIDは、ヤマハ発動機が開発した革新的な自立走行可能な二輪車コンセプトモデルです。2017年の東京モーターショーで初めて公開され、人工知能(AI)と先進的なロボティクス技術を組み合わせた未来志向の二輪車として注目を集めました。このプロジェクトは、ヤマハ発動機の新規事業開発部門から生まれ、その後カーブアウトされて独立した企業として運営されています。

MOTOROIDの主な特徴

自立走行能力

人間の操縦なしで自立して走行することができます。

AI搭載

顔認識や音声認識技術を活用し、ライダーとのコミュニケーションが可能です。

バランス制御

高度なジャイロセンサーと制御システムにより、静止状態でも自立して立つことができます。

電動駆動

電気モーターを動力源とし、環境に配慮した設計となっています。

未来的デザイン

従来の二輪車の概念を超えた斬新なデザインを採用しています。

ライダーとの相互作用

ライダーの動きや指示を認識し、それに応じて動作することができます。

MOTOROIDは、単なる移動手段としての二輪車を超え、人間とマシンの新しい関係性を提案するプロジェクトです。このコンセプトモデルを通じて、ヤマハ発動機は未来のモビリティ技術の可能性を探求し、イノベーションを推進しています。

カーブアウト型の特徴

技術の独立性

AI技術や自動制御システムなど、従来のヤマハ発動機の事業領域を超えた技術開発が可能になりました。

迅速な意思決定

独立した企業として運営されることで、大企業の意思決定プロセスに縛られず、迅速な判断が可能になりました。

外部リソースの活用

カーブアウトにより、外部の技術パートナーや投資家との連携が容易になり、より柔軟な事業展開が可能になりました。

イノベーション文化の醸成

独立した環境で、よりチャレンジングな企業文化を育成することができました。

人材の活用

大企業内では活かしきれなかった人材のスキルや経験を、新しい環境で最大限に活用することができました。

このカーブアウト型の取り組みにより、ヤマハ発動機は従来の二輪車メーカーの枠を超えた、モビリティ技術の革新を推進しています。MOTOROIDプロジェクトは、人とマシンの新しい関係性を提案し、未来のモビリティの可能性を広げる取り組みとして注目されています。

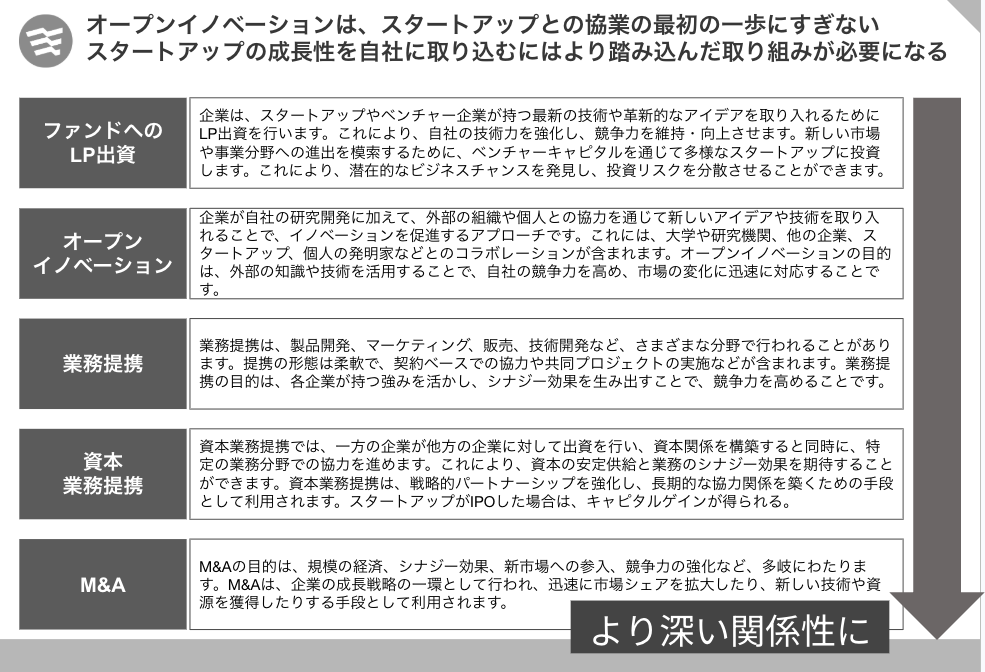

まとめ:持続可能なスタートアップエコシステムの構築

オープンイノベーションは、スタートアップとの協業の最初の一歩にすぎない

スタートアップの成長性を自社に取り込むにはより踏み込んだ取り組みが必要になる

静岡県では、オープンイノベーションを単独のプロジェクトとしてではなく、持続可能なビジネスモデルとして導入する動きが活発化しています。県や市町村、地元企業、支援団体が連携し、より広範なエコシステムを作り、技術革新に応じた柔軟な経営を実現する必要があります。これらの取り組みにより、静岡県のスタートアップエコシステムがさらに活性化し、地域経済の発展に貢献することが期待されます。