2022年1月より、改正電子帳簿保存法が施行されました。今回の法改正では、担当者の業務負担を大幅に軽減することを目的に、「電子取引」に関するデータ保存が義務化されました。

ただし、2021年12月10日に発表された与党の「令和4年度税制改正大綱」では、2023年12月末までに行われた電子取引については従来どおりプリントアウトでの保存を認めています。2年後の「電子取引」に関するデータ保存の義務化までに、小規模事業者や個人事業主の方がどのような準備をしておくべきか徹底解説します。

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法は、帳簿や取引書類の電子データによる保存を認めた法律で、原則として7年~10年の保存が義務付けられています。

この法律により、企業は紙の帳簿や取引書類を保管する必要がなくなり、データ管理が容易になりました。しかし、この法律の理解と適切な適用は、ビジネス運営において重要な要素となります。このブログでは、電子帳簿保存法の概要とそのビジネスへの影響について詳しく解説します。

具体的には、電子帳簿保存法がどのように企業の帳簿や取引書類の管理を変えたのか、また、この法律を適切に適用するためには何が必要なのかについて説明します。さらに、電子帳簿保存法の適用により生じる可能性のある問題点や課題についても触れます。このブログを通じて、電子帳簿保存法の理解を深め、その適用によるビジネス運営の効率化を図るための知識を得ることができます。

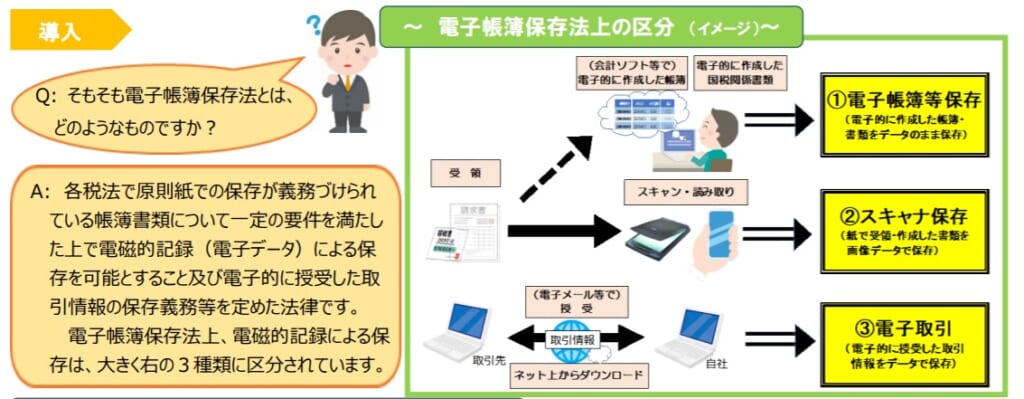

▼電子帳簿保存法とは?(引用:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)」)

電子帳簿保存法の保存法上での区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引の3種類に分けられます。

| 保存区分 | 概要 |

| ① 電子帳簿等保存 | 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存 |

| ② スキャナ保存 | 紙で受領・作成した書類を画像データで保存 |

| ③ 電子取引 | 電子的に授受した取引情報をデータで保存 |

電子帳簿保存法の改正により、小規模事業者や個人事業主は新たな対応が求められています。このブログでは、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの主要な要素について、具体的な対応策をわかりやすく解説します。

- 電子帳簿等保存

- スキャナ保存

- 電子取引

①電子帳簿等保存は、電子的に作成した帳簿や国税関係書類をデータのまま保存することです。会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類、取引関係書類をデータとして保存します。これにより、紙の帳簿や書類の保管場所を確保する必要がなくなり、データ管理が容易になります。

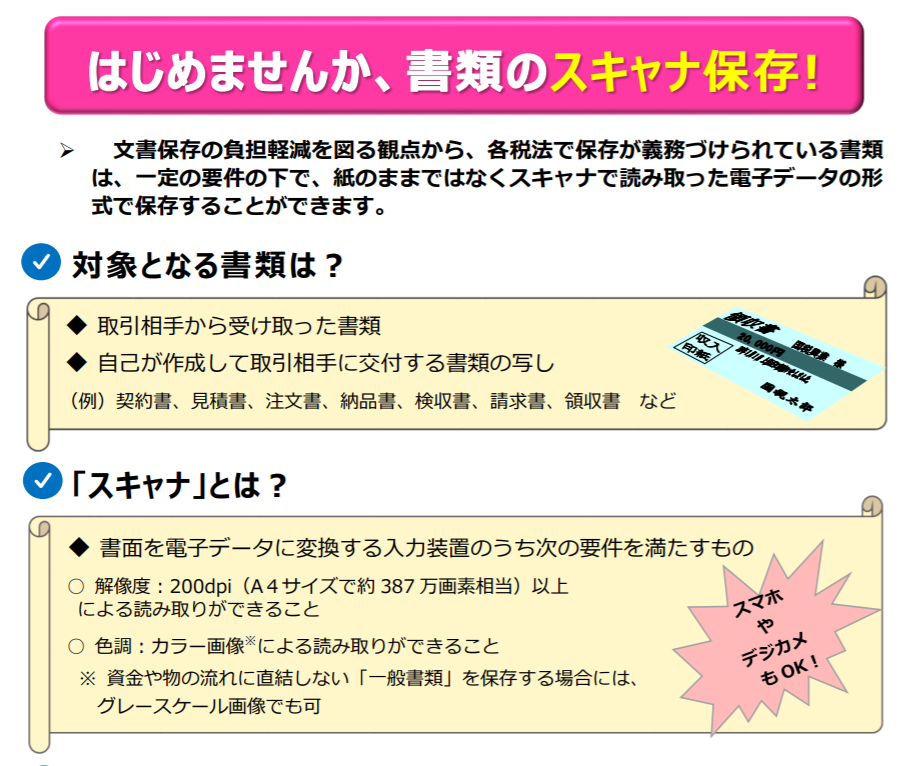

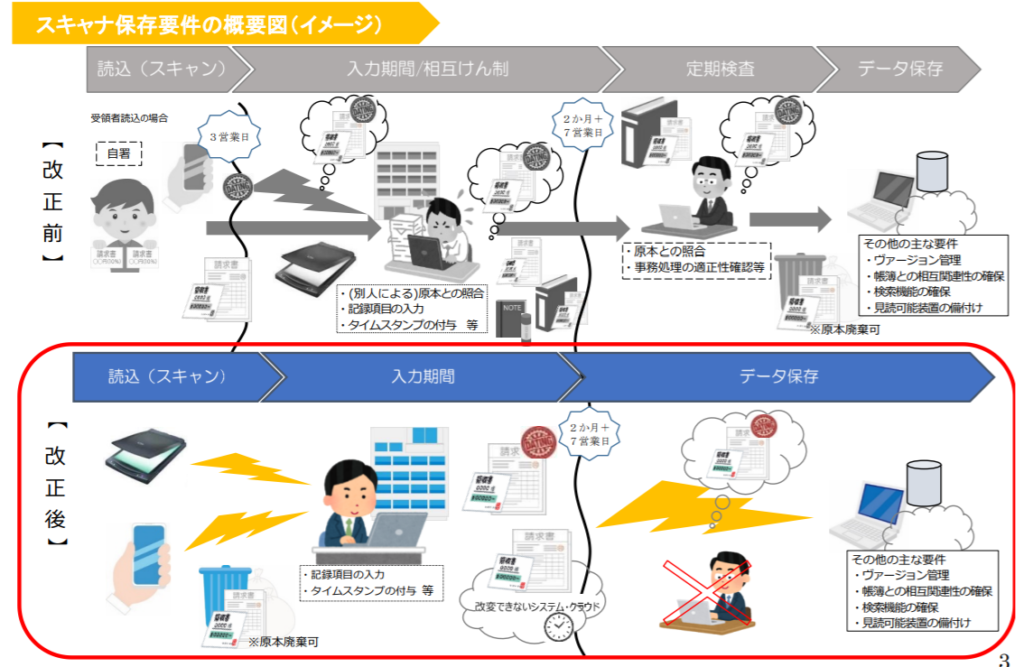

②スキャナ保存は、紙で受領・作成した書類を画像データで保存することです。取引関係書類や自分が作成した書類をスキャン・読み取りしてデータで保存します。スキャナ読み取り前の受領者によるサインは不要ですが、スキャナ保存時に電子データへのタイムスタンプが必要です。保存期間は最長約2か月と概ね7営業日以内とされています。

③電子取引は、電子的に授受した取引情報をデータで保存することです。電子メールによる請求書や領収書の受領、インターネットからのPDFファイルのダウンロード、クラウドサービスやEDIシステムの利用、ペーパレスFAXでのPDFファイルの受領などが該当します。

これらの情報は、今後はオリジナルの電子データの状態で保存する必要があります。

- 電子メールにより請求書や領収書などのデータを受領した場合。

- インターネットのホームページから請求書や領収書などのPDFファイルをダウンロードした場合。

- クラウドサービスを利用し、電子請求書や電子領収書を受領した場合。

- クレジットカードの利用明細のクラウドサービスにより、請求書や領収書などを受領した場合。

- EDIシステムの利用した場合。

- ペーパレスFAXで請求書や領収書などのPDFファイルを受領した場合。

これらの対応は、2023年12月末までに行われた分は従来通り出力した紙で保存しても問題ありませんが、それ以降は電子データでの保存が必要となります。このブログを通じて、改正電子帳簿保存法に対する理解を深め、適切な対応を行うための準備を進めていきましょう。

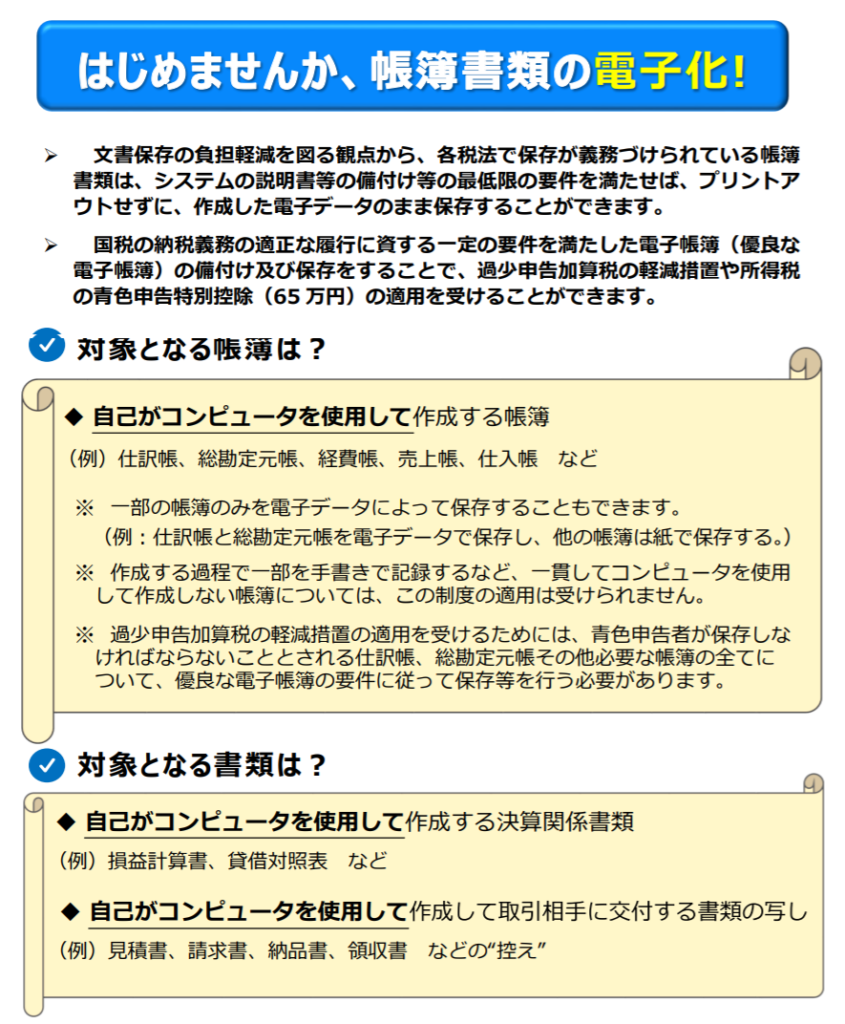

▼電子帳簿保存の概要(引用:国税庁「はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)」)

▼スキャナ保存の概要(引用:国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)」)

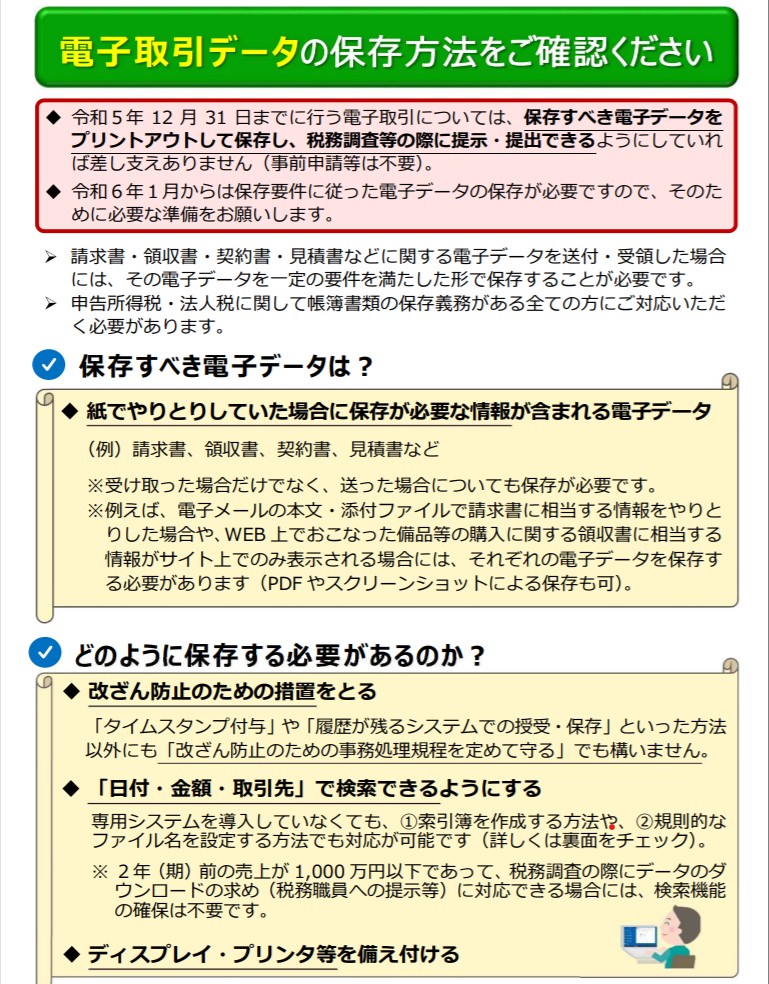

▼電子取引の概要(引用:国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)」)

電子取引に関するデータの保存方法について

2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法により、「電子取引」に関するデータ保存が義務化されました。この法律は、2023年12月末までの2年間に行われた電子取引については、従来通りプリントアウトして保存することが認められています。これは、中小企業や小規模企業、個人事業者などの経理にとって、準備期間が短く対応が難しいという背景があったためです。

電子取引データを紙ではなく電子データで保存することには、「紙媒体資料の保存・保管コストの削減」や「ペーパーレス化によるオペレーション改善」などのメリットがあります。これにより、企業の生産性向上を図ることが可能です。

ただし、電子データで保存する際には、以下の要件が定められていますので注意が必要です。

- 改ざん防止のための措置をとる必要があります。これには、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」などの方法があります。

- 「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。これには、「表計算ソフト等で索引簿を作成する」などの方法があります。

- ディスプレイやプリンタ等を備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できるようにする必要があります。

これらの要件を満たすことで、電子取引データの保存が可能となります。また、システム等の整備が間に合わない場合など、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合は、猶予措置の対象となる可能性があります。

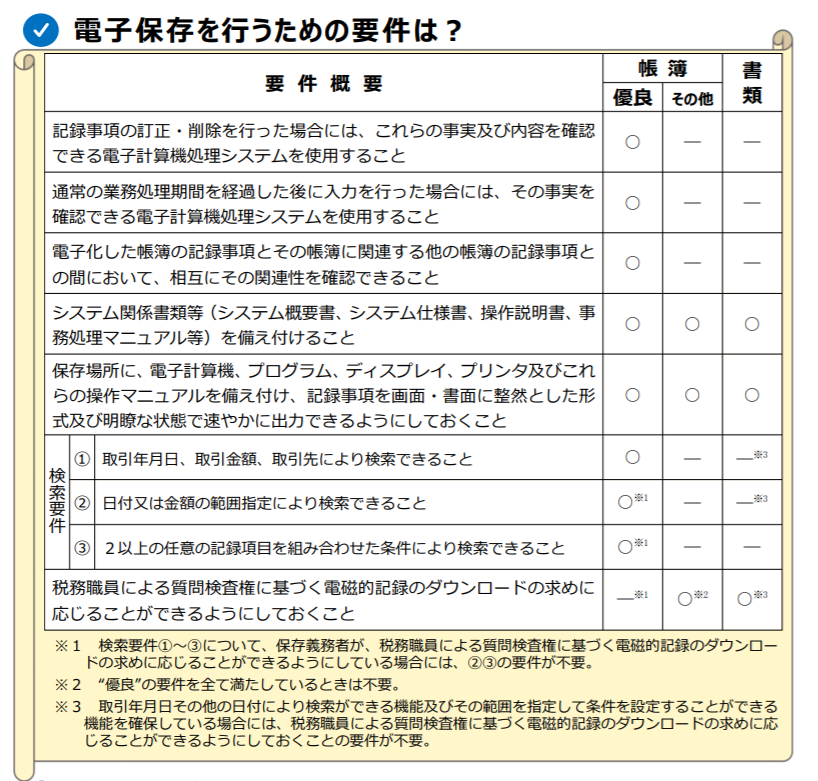

▼電子保存を行うための要件(引用:国税庁「はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)」)

保存時の要件を以下のようにアップデートします。

- システム概要に関する書類の備え付け

- 見読可能装置(データが確認できるディスプレイ・アプリ等)の備え付け

- 検索機能の確保

- データの真実性を担保する措置

「1. システム概要に関する書類(データ作成ソフトのマニュアル等)の備え付け」と「2. 見読可能装置の備え付け」は、税務職員だけでなく、企業自身が電子データを確認するために必要な要件です。特に注意が必要なのは、「3. 検索機能の確保」と「4. データの真実性を担保する措置」です。「3. 検索機能の確保」では、「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目で検索できる状態にする必要があります。これは、専用ソフトで機能を備える方法、保存するファイル名を「20220201_(株)expact_110000」のようにしてフォルダの検索機能が使えるようにする方法、Excel等で索引簿を作成し、ファイルと関連付けて検索できるようにする方法などで実現できます。

「4. データの真実性を担保する措置」では、以下のA~Dのいずれかを行うことが求められます。

A)タイムスタンプが付されたデータを受け取る

B)データに速やかにタイムスタンプを押す

C)データの訂正・削除が記録される又は禁止されたシステムでデータを受け取って保存する

D)不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用する

Aは取引先から、Bは自社でタイムスタンプが付与できるシステム導入が必要です。

Cについても、システム導入が必要なほか、データの保存だけではなくやりとりもそのシステム内で行う必要があります。

Dについては、自社で電子データの取り扱いについての規程を、国税庁が公表しているサンプル等を活用して定めておく方法です。なお、電子取引データの保存システムとして販売されているものの中には、データのやりとりはそのシステム外で(メール等で)行われる場合も少なくないことから、真実性の担保はDの事務処理規程で図っていることが多いようです。

| 保存要件 | 概要 | 対応方法例 |

| ❸検索機能の確保 | ・「取引年月日」

・「取引先」 ・「取引金額」 で検索できるようにする |

検索機能に対応した専用ソフトを使用する

保存するファイル名を「20220201_(株)expact_110000」のようにしてフォルダの検索機能が使えるようにしておく Excel等で索引簿を作成し、ファイルと関係づけて検索できるようにしておく |

| ❹真実性の担保 | 保存した電子データの真実性を担保できるようにする。 | A.タイムスタンプが付与された書類の受け取り

B.データに速やかにタイムスタンプを付与する C.データの訂正・削除が記録されるまたは禁止されたシステムでデータを受け取って保存する D.不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用 |

小規模企業・個人事業者が行うべき対応策

ここからは、小規模企業・個人事業者が行うべき対応策について解説します。

電子帳簿等保存・スキャナ保存については、保存義務者の選択により紙で保存するかデータで保存するかを決められるため、すぐに対応する必要はありません。

一方、電子取引データ保存は、2024年1月から義務化されるので、対応していく必要があります。書類の数が多くなく、書類を扱う担当者が決まって、運用方法が徹底できる場合は、以下の方法が適しているのではないでしょうか。

「❸検索機能の確保」については、電子データのファイル名に日付・取引先・金額を付与するか、日付・取引先・金額と電子データを結びつける索引簿を作成します。

「❹真実性の担保」については、新システムを導入するにはコストがかかりますので、「不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程」を整備・運用する方法が最も簡単です。事務処理規程のひな型については、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。これを参考にしながら、自社のやり方(ファイル名の付与または索引簿の作成等)にあわせて規程を作成しておきます。

国税庁「電子帳簿保存法関係/参考資料(各種規程等のサンプル)」

また、電子帳簿保存法に対応したfreeeやMoneyForwardといった会計ソフト・クラウドサービスを導入するのも一つの方法です。また、銀行やクレジットカードのデータと連携しながら記帳・保存するシステムもあります。これらのサービスを導入することにより、経理業務の効率化も実現できます。

まとめ

2022年1月から予定されていた電子取引に関するデータ保存義務化は、2023年12月末までに行われた分は紙保存が認められています。しかし、2024年1月から対応する必要があるので、今の内から気を付けましょう。また、2023年10月からは「インボイス制度」も開始されるので、ぜひこちらの記事もチェックしておいてください。