はじめに

現代のビジネスは「VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)」と呼ばれる環境下で展開されています。新技術は数年で普及し、顧客ニーズは常に変化し、競合は国内外から出現します。こうした状況では、従来の縦割り組織では限界が見え始めています。

この限界を打破する新しい組織デザインが「クロスファンクショナルチーム(Cross-Functional Team)」です。クロスファンクショナルチームは、単なる流行語ではなく、現代の企業に不可欠な「生存戦略」といえるでしょう。本記事では、その定義から歴史、特徴、メリット・課題、事例、導入手順、そして未来展望までを徹底的に掘り下げます。

1. クロスファンクショナルチームの定義

まず、クロスファンクショナルチームとは何なのでしょうか?

クロスファンクショナルチームとは、部門や専門性の壁を超えて編成された横断的なチームです。営業、開発、マーケティング、人事、財務といった異なる部署のメンバーが一つの目標の下に集まり、共同で成果を出すことを目指します。

例えば、新しいアプリを開発する場合、従来なら「企画は企画部」「開発は技術部」「販促はマーケ部」と縦割りで進んでいたものが、クロスファンクショナルチームでは最初から全員が同じ場に集まり、短期間で市場投入を目指します。学術的には「部門横断型チーム」と訳され、組織論では「マトリクス型組織」の発展形と見なされます。

クロスファンクショナルチームは「壁を壊し、力を束ね、ゴールへ最短距離で進むための組織形態」です。

2. 歴史的背景:なぜ登場したのか

次に、クロスファンクショナルチームがどのように誕生したのか、その歴史を見ていきましょう。

- 製造業の改善活動:日本の製造業では「QCサークル」や「トヨタ生産方式」に代表される現場主導の横断的改善が根付いていました。

- IT産業のアジャイル:2001年のアジャイルマニフェスト以降、短いサイクルで顧客志向の開発を行う「スクラム」が普及。これはクロスファンクショナルな発想の典型例です。

- シリコンバレー文化:資源の少ないスタートアップは、少人数で多役割を兼ねるクロスファンクショナルな働き方を自然と採用しました。

1980年代のトヨタ「開発・購買・製造の一体化プロジェクト」は、今日のクロスファンクショナルの先駆けとされます。

クロスファンクショナルチームは、製造業とIT業界という二つの文脈から進化してきた「スピードと柔軟性を求める歴史の産物」です。

3. 特徴

他の組織形態と何が違うのでしょうか?

- 目的志向:部門目標ではなく、プロジェクトゴールに集中する。

- 多様性:異なる専門知識を持つ人材が結集する。

- フラットな意思決定:肩書きよりも合意形成を重視する。

- 短期集中:3〜12か月で動き、成果を評価して解散する場合もある。

心理学の「ダイバーシティの効果」でも、多様なバックグラウンドを持つ集団の方が創造性が高いとされています。

クロスファンクショナルチームは「多様な力を一つの目標に集中させる短期型の集団」であり、従来の縦割りとは真逆の思想に立っています。

4. メリット

導入する企業が増えるのは、確かなメリットがあるからです。

- 起業方針の決定が速い:従来数週間かかった承認が、会議一回で完結。

- イノベーションが生まれる:営業と開発がその場で議論することで「顧客の声×技術」の新発想が生まれる。

- 顧客志向が強まる:ニーズを即座にサービスに反映できる。

クロスファンクショナルチームのメリットは「スピード・創造性・顧客志向」という3つのキーワードに凝縮されます。

5. 課題

しかし、万能ではありません。大きな課題もあります。

- コンフリクト:KPIが異なり衝突が起こる。

- 責任の不明確さ:リーダー不在だと停滞。

- 評価の難しさ:部門評価では貢献が可視化されにくい。

- 文化的抵抗:日本企業特有の「縦社会」が導入を阻む場合がある。

ある大手メーカーでは横断チームを導入したものの、部門長の権限が強すぎて実質機能せず、形骸化しました。

クロスファンクショナルチームの最大のリスクは「責任と評価の不整合」。これを解消できなければ成果は出ません。

6. 海外事例

先進企業の取り組みから学べる点は多いです。

- Google:プロダクト開発をクロスファンクショナル化し、ユーザー志向を徹底。

- Spotify:「スクワッド」制を導入し、チームの自律性を最大化。

- Amazon:「Two-Pizza Team」で少人数・自律型を原則化。

いずれも「小規模・権限移譲・顧客中心」という共通項を持っています。

海外事例は「小規模で自律するクロスファンクショナルこそ最も機能する」ことを示しています。

7. 日本の事例と成功・失敗パターン

国内企業でも導入例が増えていますが、成功例と失敗例は紙一重です。

- 成功例:トヨタの開発横断チーム、楽天の新サービス開発。

- 失敗例:大手銀行で導入したが、評価制度との整合性が取れず頓挫。

日本企業では「年功序列」と「部門評価」が根強く、クロスファンクショナルと衝突しやすいのです。

国内事例が教えるのは「評価制度と文化を改革しなければ機能しない」という現実です。

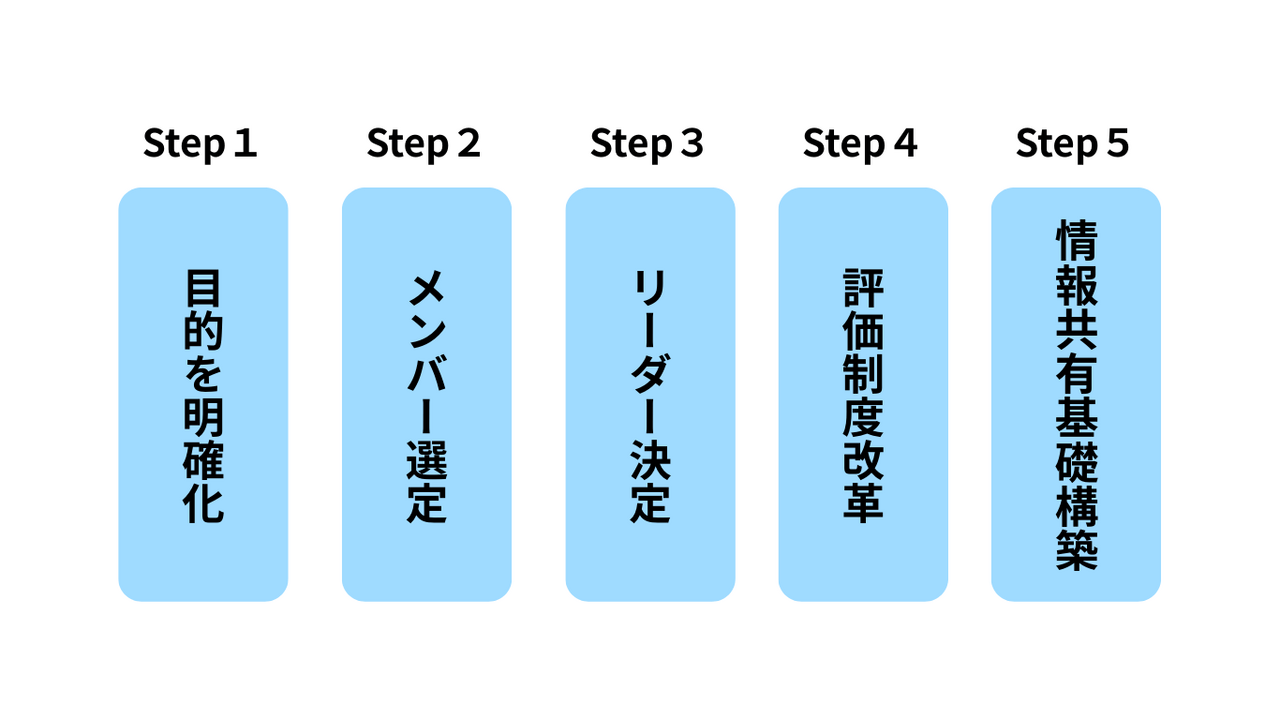

8. 導入のステップ

では、実際に導入するにはどう進めれば良いか見ていきましょう。

- 目的を明確化:曖昧な目標では機能しない。

- メンバー選定:多様性と実行力のバランスが必要。

- リーダー任命:調整力とビジョンが必須。

- 評価制度改革:部門ではなくチームKPIで評価。

- 情報共有基盤構築:SlackやNotionで透明性を確保。

導入初期は「パイロットプロジェクト(大規模なプロジェクトや製品を本格的に導入する前に、リスクを最小限に抑えつつ、実際の運用環境でその効果を試すための小規模な試験的プロジェクトのこと)」で試すのが成功の近道です。

導入の鍵は「準備と制度設計」。これを怠れば形だけの組織になってしまいます。

9. 今後の展望:AIとリモートワークの影響

未来のクロスファンクショナルチームはどう変わるのでしょうか。

- AI活用:会議の要約、意思決定支援、予測分析を自動化。

- リモートワーク:地理的制約が消え、世界中から人材を集められる。

- グローバル化:国境を越えた分散型クロスファンクショナルが一般化。

既に米国のスタートアップでは、時差を逆手にとった「24時間稼働のグローバルチーム」も出現しています。

未来のクロスファンクショナルは「AI×リモート×グローバル」で進化し、かつてない多様性とスピードを実現します。

10. まとめ

最後に全体を振り返りましょう。

クロスファンクショナルチームは縦割りの限界を超える仕組みであり、スピード・イノベーション・顧客志向を実現します。しかし責任の所在や評価制度との不整合という課題も存在します。

成功の条件は「明確な目的」「強いリーダー」「評価制度改革」「透明なコミュニケーション」。これを満たせば、クロスファンクショナルチームは企業競争力を飛躍的に高める武器となります。

参考資料

・クロスファンクショナルチーム(CFT)とは?メリット・デメリットや日産の成功事例も紹介 | 識学総研

・クロスファンクショナルチームとは?その概要やメリットについて | ワークマネジメント オンライン

・クロスファンクショナルチームとは?成功事例や導入するメリットを詳しく解説 | あそぶ社員研修

最後までご覧いただき、ありがとうございました。今回の記事では、基本的なEXIT戦略の知識や流れなどをご紹介いたしました。

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はこちらからお問い合わせください。