スタートアップの資金調達手段として注目される「コンバーチブルノート(Convertible Note)」と「SAFE(Simple Agreement for Future Equity)」。両者は共に「株式に転換される可能性を持つ投資契約」という点で共通していますが、仕組みやリスク、スタートアップ・投資家双方に与える影響は大きく異なります。今回は、この2つを比較しながら、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

1. コンバーチブルノートとは?

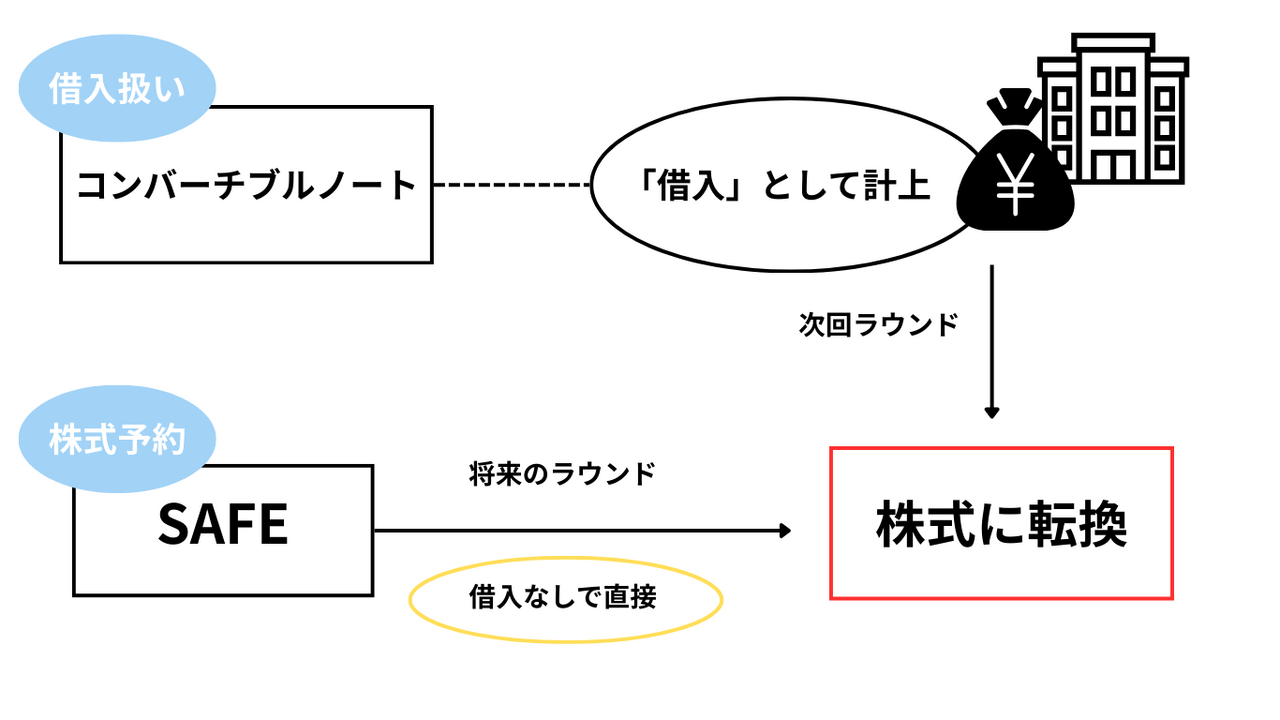

コンバーチブルノートは、「将来株式に転換可能な社債」 です。投資家はスタートアップに資金を貸し付け、将来の資金調達ラウンド(シリーズAなど)が行われたタイミングで株式に変換されます。

特徴

- 借入契約としてスタート

投資時点では「貸付金」として扱われ、利息や返済期限が定められる場合があります。 - 株式転換の条件

次回の資金調達で設定される株価に基づいて株式化されます。 - 割引率とバリュエーションキャップ

投資家のリスクを補うため、将来の株価から一定割引で株式化できたり、評価額の上限を設けて有利に転換できる仕組みがあります。

メリット(スタートアップ側)

- 企業価値(バリュエーション)を早期に決めなくてもよい

- 契約がシンプルで迅速に資金調達が可能

- 投資家にとっても魅力的な条件を提示できる

メリット(投資家側)

- 企業成長に応じて株式化されることでリターンが期待できる

- 割引やキャップ条件により有利に株を取得できる

デメリット

- 借入のため、満期までに新しい資金調達ができなければ返済リスクが発生する

- 株式転換時に創業者の持分比率が大きく希薄化する可能性がある

2. SAFEとは?

SAFE(Simple Agreement for Future Equity)は、2013年に米国の有名アクセラレーター「Y Combinator」が開発した投資契約です。「将来の株式引受を約束するシンプルな契約」であり、コンバーチブルノートの簡略化版として誕生しました。

特徴

- 借入ではない

法的には債務ではなく、返済義務がありません。 - 株式転換の仕組みはコンバーチブルノートに類似

割引率やバリュエーションキャップを設定でき、将来の資金調達ラウンドで株式に転換されます。 - シンプルな契約

ノートより短く、交渉コストや法務コストを大幅に削減できます。

メリット(スタートアップ側)

- 債務ではないため、返済リスクがない

- 契約がシンプルでスピーディに締結できる

- Y Combinatorをはじめ世界中で普及しているため投資家に馴染みがある

メリット(投資家側)

- コンバーチブルノート同様、将来株式を割安で取得できる

- 条件がシンプルなため、複雑な交渉が不要

デメリット

- 投資家側から見ると「返済義務がない」ため、リスクが高まる

- 企業価値が大幅に下落した場合など、投資家が不利になるケースもある

両者を分かりやすく比較すると以下の通りです。

| 項目 | コンバーチブルノート | SAFE |

| 契約形態 | 借入(社債) | 将来の株式予約契約 |

| 返済義務 | あり(満期時) | なし |

| 利息 | つく場合がある | なし |

| 株式転換 | 次回の資金調達時 | 次回の資金調達時 |

| 割引率・キャップ | 設定可能 | 設定可能 |

| 契約の複雑さ | 中程度(債務扱いのため条項が多い) | シンプル(ページ数が少なく短期決済可能) |

| 投資家の安全性 | 高い(債務のため返済リスクを抑えられる) | 低い(返済義務なし、株式転換頼み) |

3. どちらを選ぶべきか?

スタートアップ側の視点

- 早期に資金を確保しつつ負債リスクを避けたい → SAFEが有利

- 投資家が保守的で返済リスクを担保したい → コンバーチブルノートが有利

- 日本ではSAFEがまだ一般化していないため、法務面でノートが選ばれることも多い

投資家側の視点

- リスクを抑えつつ出資したい → コンバーチブルノート

- よりシンプルに投資を進めたい → SAFE

- 投資家によっては「SAFEではリスクが高い」と敬遠されることもある

4. 実務上の留意点

- バリュエーションキャップの設定

低すぎれば投資家有利、高すぎればスタートアップ有利になり、交渉の肝となります。 - 割引率の設計

一般的に10〜30%程度が目安。投資家のリスク許容度と企業の成長性を踏まえて決めます。 - 法務・会計上の扱い

日本ではSAFEの法的整備が十分でなく、実務ではノート型が選ばれる傾向があります。会計上の処理も確認が必要です。

5. 日本国内におけるコンバーチブルノートの事例

日本でもシード・アーリーステージのスタートアップで、コンバーチブルノートは少しずつ利用されるようになってきています。特に、VCやエンジェル投資家が関与する場面で「バリュエーションを先送りしたい」ニーズがあるときに活用されています。

代表的な利用シーン

- シード資金調達

株式発行よりもスピーディに調達可能で、プロダクト開発の初期段階に向いています。 - ブリッジファイナンス

シリーズAやシリーズBのラウンド直前に、つなぎ資金として調達。正式な株式発行までの短期資金繰りに役立ちます。 - エンジェル投資家による出資

個人投資家がシンプルな契約で投資できるため、活用事例が増えています。

実例

- 国内アクセラレーターの採用事例

一部のスタートアップ支援プログラムでは、投資契約を株式発行ではなくコンバーチブルノートで行うケースがあり、契約コスト削減やスピード感を重視する形が浸透しつつあります。 - フィンテックやバイオ系スタートアップ

研究開発型の企業が、初期段階の不確実性が高い時期にバリュエーションを決めずに資金を集める手段として選んだ事例もあります。

ただし、日本国内では米国のように一般化しているわけではなく、まだ「一部の投資家・一部のスタートアップ」が利用している段階にとどまっています。

6. 日本国内における法務上の課題

コンバーチブルノートやSAFEの導入には、日本特有の法制度や会計処理の壁があります。

主な課題

会社法上の取り扱い- 日本の会社法には、SAFEに相当する契約形態が明確に規定されていません。

- コンバーチブルノートについても「社債」と「新株予約権」の複合スキームとして整理されるため、米国のシンプルな契約より複雑になりがちです。

税務処理の不透明さ

- 投資家が得る権利が「債権」と「株式」のどちらに近いかで税務処理が異なります。

- 税務署の解釈が揺れる余地があり、スタートアップ・投資家双方にとってリスクとなります。

会計基準の問題

- 日本基準では、ノートの位置づけが債務なのか資本なのか明確に整理されていません。

- 資産負債計算書における「負債計上」が信用力に影響する懸念もあります。

普及度の低さ

- 弁護士や会計士でも経験が少なく、標準契約が整備されていないため、契約条件の個別交渉コストがかさむ傾向にあります。

7. 今後の展望とまとめ

日本においてコンバーチブルノートはまだ発展途上ですが、

- スピーディな資金調達ニーズの高まり

- スタートアップ投資の拡大

- 法務・会計実務の整備

によって普及が進む可能性があります。特に、政府がスタートアップ支援を政策的に強化している流れの中で、シード資金調達の多様化は不可避です。

ただし、SAFEのような「借入ではないシンプルな契約」は、日本の法制度下ではまだ定着が難しい状況です。スタートアップと投資家の双方がリスクを理解し、適切に契約条件を設計することが、国内での実務定着のカギとなるでしょう。

8. まとめ

コンバーチブルノートとSAFEは、ともに「バリュエーションを先送りできる資金調達手段」ですが、根本的な違いは「借入か否か」です。

- コンバーチブルノートは「借入スタート → 将来株式化」。投資家保護が厚いが、返済義務がある。

- SAFEは「返済義務なし → 将来株式化」。スタートアップに有利でスピーディだが、投資家リスクは大きい。

スタートアップにとっては「スピードと柔軟性」、投資家にとっては「リスクとリターンのバランス」が焦点となります。資金調達のフェーズや投資家の属性に応じて、どちらを選ぶかが変わるのです。

最終的には、両者の特徴を理解し、自社に最適な条件を設計できるかどうかを見極め、選択することが重要です。

参考資料

・コンバーチブルノート(convertible notes)ってなに?SAFE?KISSって? – Scrum Ventures | Scrum Studio

・コンバーティブル・エクイティによる資金調達の仕組み・メリットとデメリットも解説 | TSL MAGAZINE

・Seed期の資金調達で使われるSafeとkiss/J-Kissは何が違うのか|Fumiaki NAGASE|ベンチャー投資 D4V

EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はこちらからお問い合わせください。