「まちの未来を変えるか?」エスパルス新スタジアム構想の今とこれから

清水エスパルスの新スタジアム構想は単なるスポーツ施設の建設にとどまらず、地域全体の持続可能な発展を見据えた「まちづくり」の核心的プロジェクトとして位置づけられています。2025年8月現在、本構想は大きな転機を迎えています。

本記事のスタジアムの画像は、本ブログをベースに生成AIにより画像生成したイメージです。

清水エスパルスの新スタジアム構想は、単なるサッカーの舞台を超え、静岡・清水の「まちづくり」そのものに大きな影響を与えるプロジェクトです。2025年春、計画はどこまで進み、どんな壁に直面しているのでしょうか。今回は、従来の「建設進捗」だけでなく、「まち・人・未来」の視点から掘り下げてみます。

駅前2分――夢のアクセスがもたらすインパクト

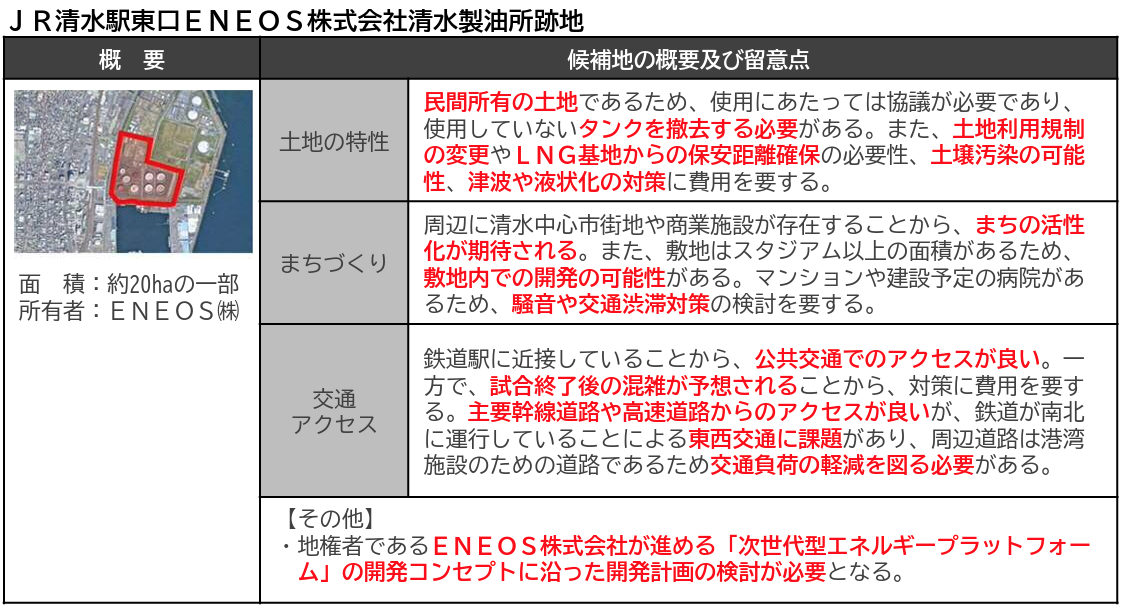

最有力候補地はJR清水駅東口のENEOS製油所跡地。駅から徒歩2分という立地は、これまでアクセス面で課題だったエスパルスのホームゲーム観戦体験を劇的に変える可能性を秘めています。

駅から徒歩2分、面積約15ha。抜群のアクセス性が地域経済や観戦体験の大きな向上を約束。

「まちの玄関口」となる複合施設化も検討されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 候補地 | JR清水駅東口 ENEOS製油所跡地(約15ha) |

| 進捗 | 土地の利活用協議開始(建設決定ではない) |

| 主な課題 | 撤去・取得コスト、災害・土壌対策、採算性、財政負担など |

| 行政方針 | 街づくり重視・民間投資促進・慎重推進 |

| 社会的意義 | “まちの顔”・賑わいと活性の中心拠点を目指す |

2025年8月の最新報道でも「土地の利活用に関する合意書の調印へ」という段階で、スタジアム建設そのものは未決定です。「手続きの入口」であり、正式決定はこれからです。

いまだ「建設決定」や「着工」はなされていませんが、ENEOSと静岡市の協議が大きく進展したことが大きなニュースです。

進まぬ計画、その裏側にある“現実”

進捗:土地利活用合意書の締結へ

静岡市とENEOSによる土地利用に関する枠組みの協議が本格化。

課題:地権者調整・コスト・採算性の壁

撤去費用、購入/賃借方法、土壌・災害リスク(津波・液状化・汚染)など乗り越えるべき課題が山積。

財務スキームや民間投資の呼び込みも不可欠。

行政とまちの未来像

静岡市の姿勢

市長は「社会的便益の最大化」や「まちづくり効果重視」の戦略を公言しつつも、事業採算性・市負担額の制約を明確にしています。

民間主導+市負担は従来のIAIスタジアム改修と同規模に抑える方針。

「サッカーの聖地」から「まちのリビング」へ

新スタジアムは単なるスポーツ施設ではありません。カフェやショップ、イベントスペースなどを備え、日常的に人が集う「まちのリビング」としての役割が期待されています。

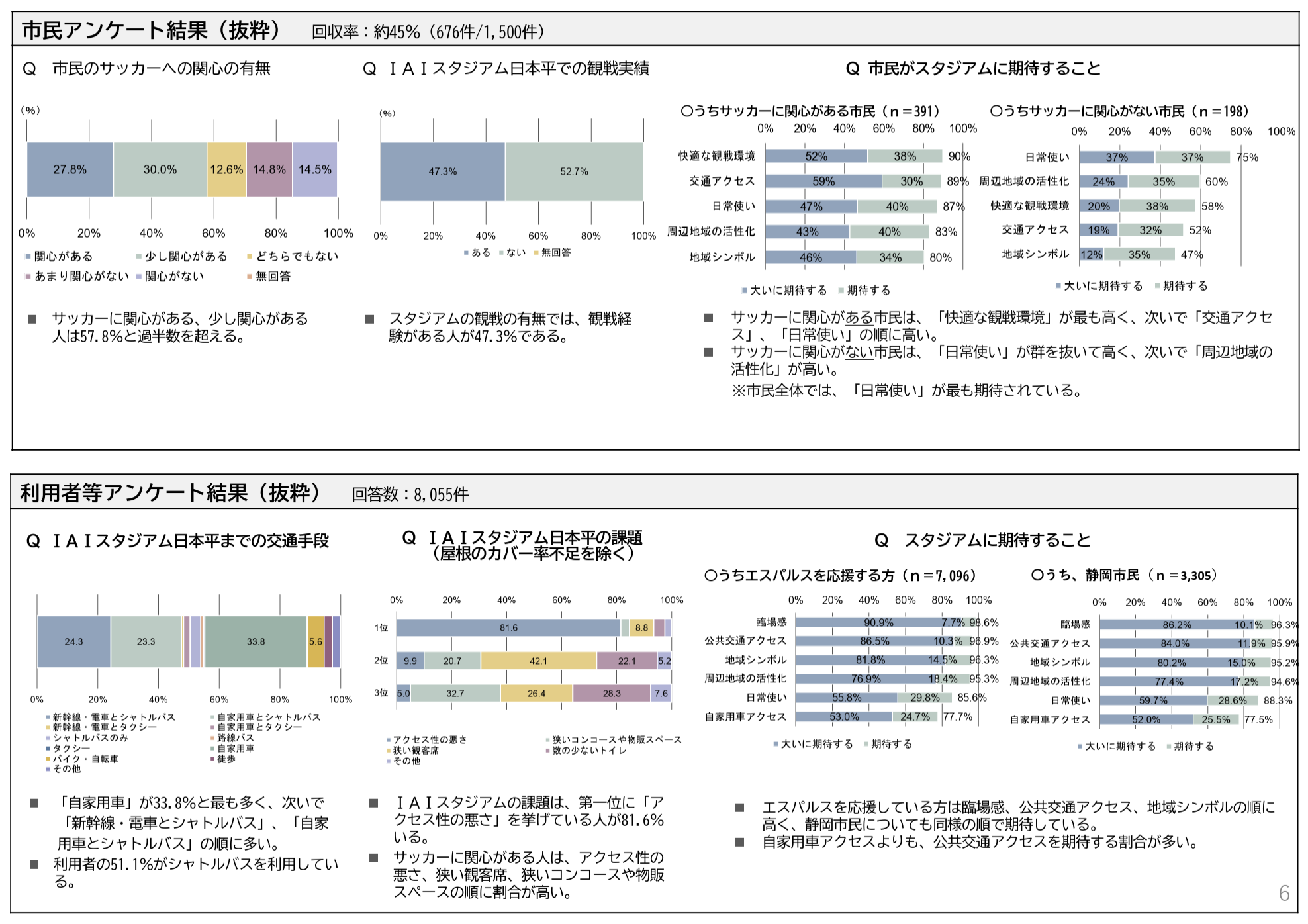

サポーターからは「アクセスの良い新スタジアムを早く」との声が高まる一方、「税金投入の是非」や「日常使いできる施設を」といった多様な意見も。

現在の日本平スタジアムも大型ビジョン改修など、当面の改善が進行中。

今こそ問われる「まちとクラブの未来像」

2026年の完成を目指す構想もありましたが、現状は着工時期も未定。停滞感が漂う今こそ、「誰のため、何のためのスタジアムか」という原点に立ち返るタイミングかもしれません。

まちの顔としての新スタジアムが、地域経済や日常生活にどう貢献できるのか。

サッカーだけでなく、地域全体の活性化や交流のハブとなるために、どんな工夫や連携が必要か。

新スタジアムは“みんなの未来”をつくる場所に

エスパルス新スタジアム構想は、静岡・清水のまちづくりそのものを問うプロジェクトです。課題は山積ですが、市民・サポーター・行政・企業が一体となり、「みんなの未来」を描く議論と行動が求められています。

今後も公式発表や市の動向を注視しつつ、私たち一人ひとりが「どんなスタジアムがほしいか」「まちとどう関わるか」を考えていきたいものです。

新スタジアム構想の進展

候補地

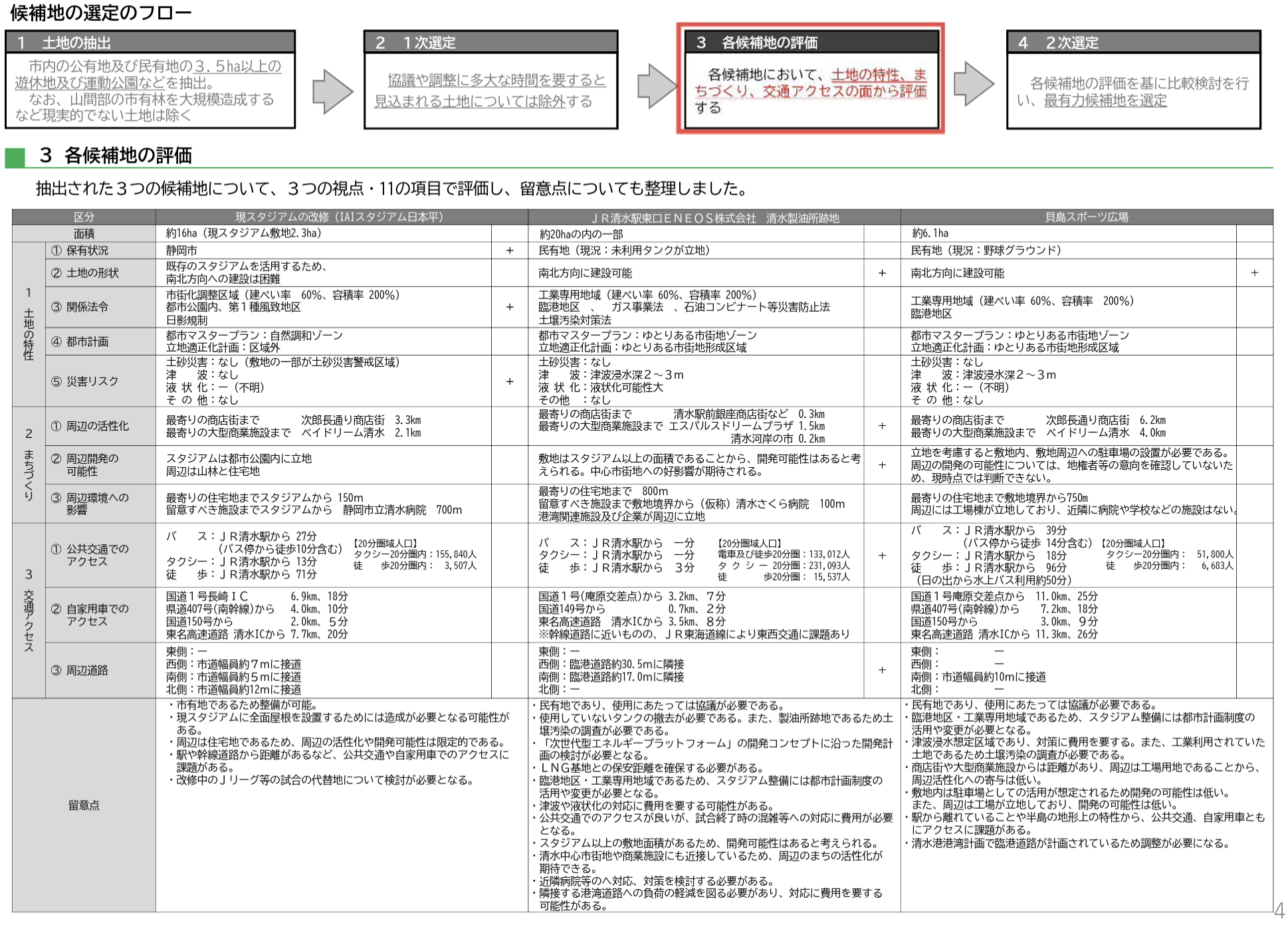

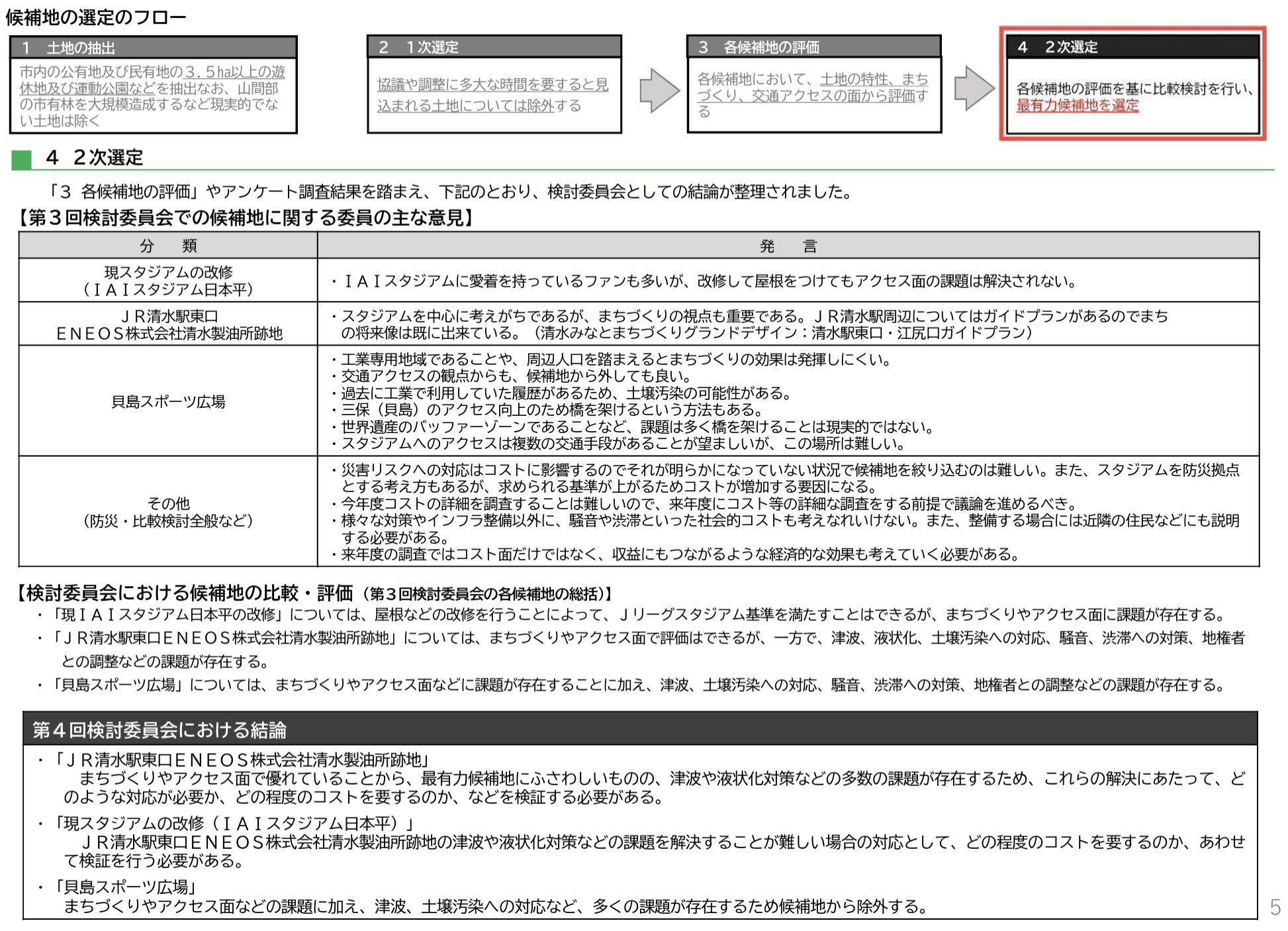

JR清水駅東口のENEOS製油所跡地が最有力候補地となっています。検討地の面積は約15haで、JR清水駅から徒歩約2分、東名高速清水ICから約10分の位置にあります。

参照:静岡市サッカースタジアムを活かしたまちづくり検討委員会資料(令和4年度 第5回)

収容人数は2万5千人超、事業費は200億円から240億円と試算されています。静岡市は、JR清水駅東口においてスタジアムを含むまちづくりに投資が行われる方が社会的な便益が高く、改修費用の相当額を市の費用負担の参考値として足りない部分に関しては民間投資を促していく考えです。

課題

地権者との調整が難航しており、土地所有権や採算性の確保が課題となっています。また、製油所跡地のため土壌汚染調査や地盤改良費用が必要となる可能性があります。民間事業者の協力や市民の理解が不可欠であり、事業の熟度を高めていく必要があります。

財政面の最新動向

2024年3月の静岡市の発表によると、現在のIAIスタジアム日本平の大規模改修には約148億円の費用がかかると試算されています。これに対し、難波喬司市長は「JR清水駅東口に新設する場合でも、市の負担は同規模を想定している」と明言しました。

参照:静岡市サッカースタジアムを活かしたまちづくり検討委員会資料(令和4年度 第5回)

参照:静岡市サッカースタジアムを活かしたまちづくり検討委員会資料(令和4年度 第5回)

注目すべきは難波市長の「掛ける金額が同じで、より投資効果が高い方に持っていきたい」という発言です。市長は「同じ金額をかけて清水駅東口に移転した場合は街づくりとしての効果は非常に大きくなる」と述べ、社会的効果を重視する姿勢を示しています。

静岡市は民間主体の事業を強調しており、市の負担はIAIスタジアム日本平の大規模改修と同規模を想定しています。新スタジアムの建設費は総額 240億円と試算されています。

持続可能なスタジアム経営の課題

スタジアム単体での採算性確保は極めて困難です。静岡市企画課の鈴木健一課長補佐が指摘するように「清水エスパルスは年間20試合くらいの開催なので、そのためだけの施設だとどうしても赤字になってしまう」という現実があります。

この課題に対応するため、静岡市は「面的な整備」を重視し、スタジアムを中心とした複合的な都市開発を構想しています。ホテルや商業施設の併設、魚市場のリニューアルなどが検討されています。

具体的には

スタジアムへのホテル併設

商業施設の整備

近隣の魚市場のリニューアル

エリア一体となった「お金を稼げる」街づくり

官民連携の新たな展開

難波市長は「JR清水駅東口への建設は、148億円ではできない。民間投資が必要不可欠」と民間との連携を強調しています。市は今後も民間投資を募り、1年以内には新設か改修かの結論を出したい考えです。

静岡市とENEOSは2021年7月に「静岡市清水区袖師地区を中心とした次世代型エネルギーの推進と地域づくりに係る基本合意書」を締結しており、この合意に基づく地域づくりを推進するため、JR清水駅東口への民間投資計画の提案を呼びかけています。

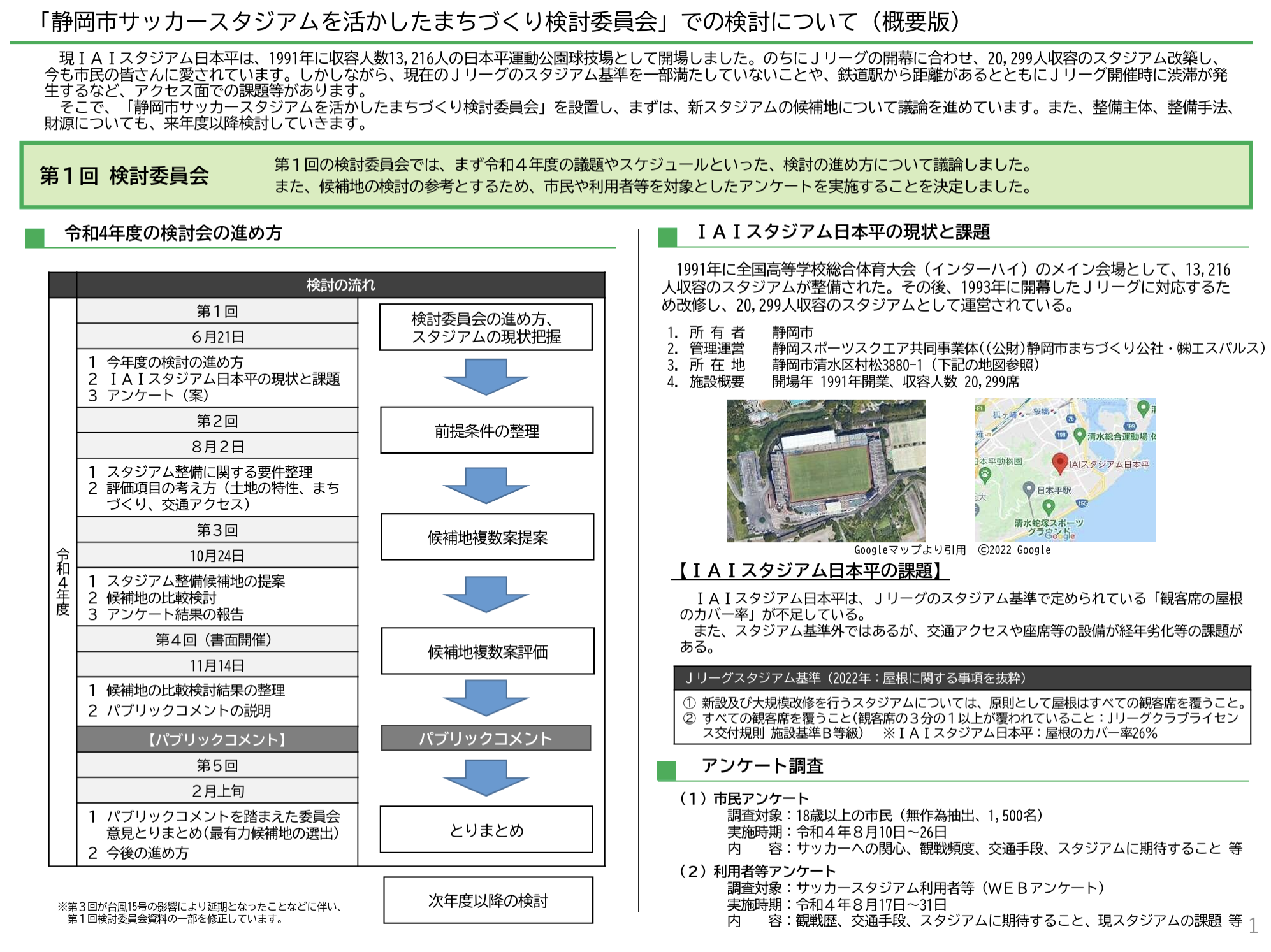

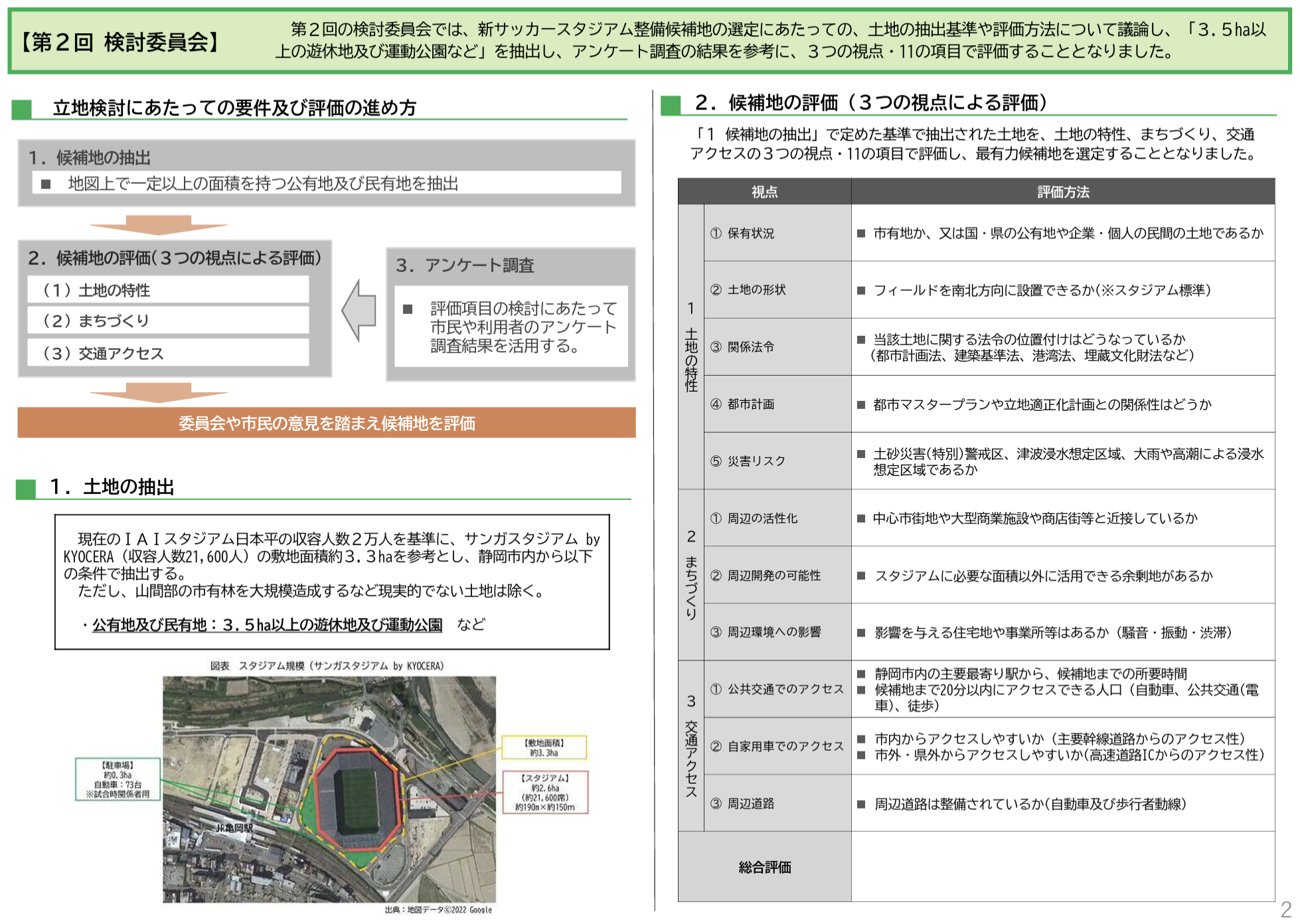

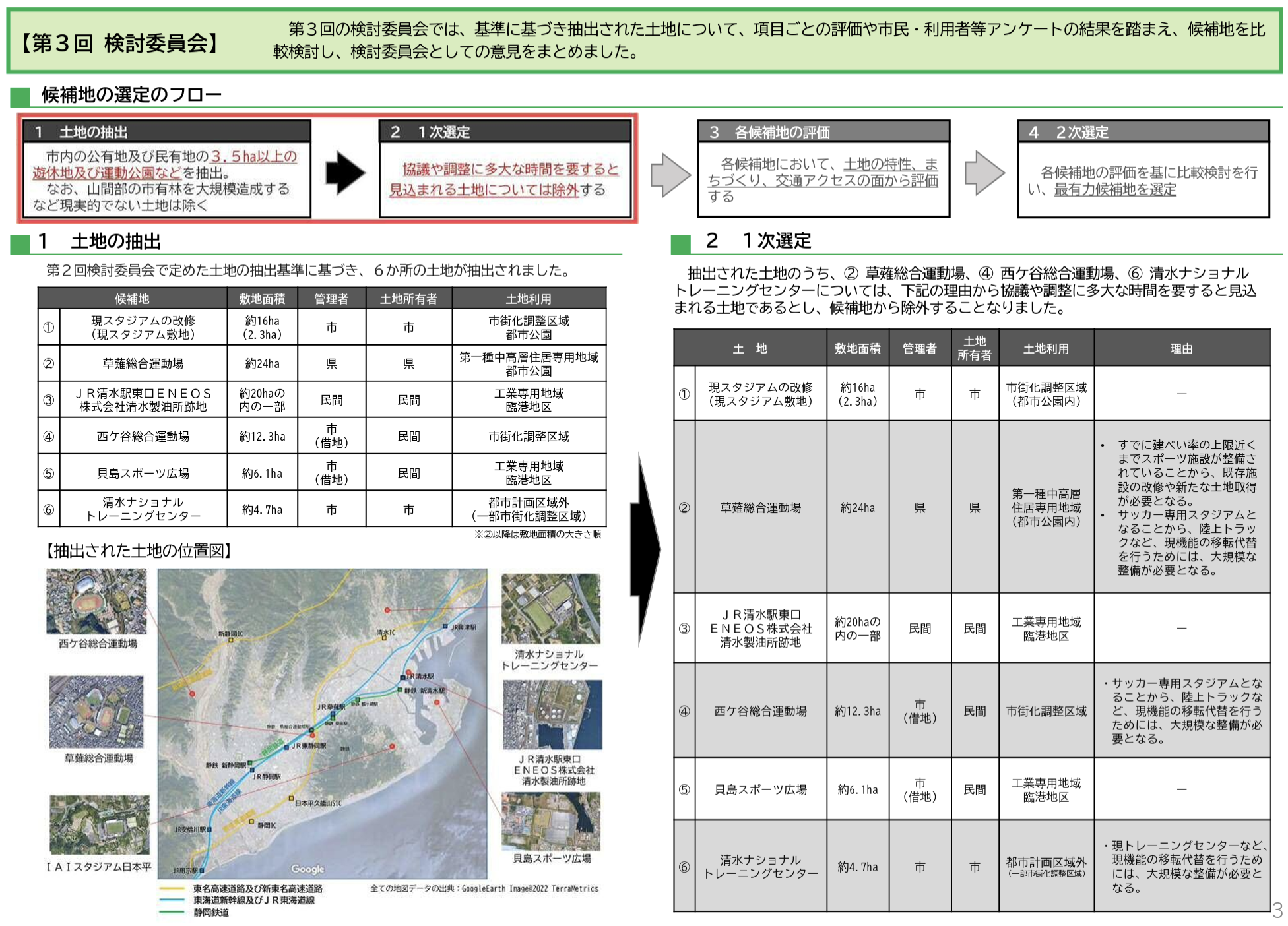

市民参加型のスタジアム構想

2024年度に設置された「静岡市サッカースタジアムを活かしたまちづくり検討委員会」では、市民・利用者アンケートやパブリックコメントの結果を踏まえた検討が行われました。この市民参加型のプロセスは、地域のニーズや期待を反映したスタジアム構想の形成に寄与しています。

課題と展望

地権者との調整は進捗が遅れています。静岡市はエネオスと協議を続けていますが、土地の所有権や条件整理が課題となっています。2025年2月21日の市長定例会見では、難波市長が「地権者との調整がなかなかつかない」と説明し、具体的な進捗は見られていません。

また、市の担当者も「基本的な部分の調整が必要」と述べており、調整が進んだとしても土地の所有者や条件についての整理が必要とされています。

現時点での最大の課題は、「地権者との調整がなかなかつかない」という状況です。土地の所有権問題や採算性の確保など、基本的な部分での調整が必要とされています。

また、JR清水駅東口ENEOS株式会社清水製油所跡地には、津波や液状化対策などの多数の課題が存在するため、これらの解決策とコスト検証も必要です。

一方で、スタジアムを中心とした清水の新たな街づくりへの期待は高まっています。難波市長が示唆するように、同じ投資額でも社会的効果の大きい選択肢を模索する姿勢は、持続可能な地域発展の観点から評価できるでしょう。

バルセロナのカンプ・ノウとスマートシティ構想から学ぶ

カンプ・ノウの革新的アプローチ

FCバルセロナのホームスタジアム「カンプ・ノウ」は、1957年に建設されたヨーロッパ最大級のサッカー専用スタジアムで、収容人数は99,354人に達します。老朽化対策のため、2016年に日建設計とカタルーニャの建築事務所による改修デザイン案が採用されました。

この改修計画「新カンプ・ノウ」の特徴は、単なるスタジアム機能の向上にとどまらない点にあります。スタジアムをパブリックスペースとして設計し、市民が日常的に利用できる場所にすることで、採算性の課題を克服する可能性があります。また、スマートテクノロジーの活用や市民参加型のプロセスが重要です。

開放性の重視

外装を取り払い、地中海の温暖な気候を活かした開放的な設計を採用。3層のコンコースは半屋外の幅員約20メートルの広い空間となり、テラス、カフェやバーなどを設置パブリックスペースとしての機能

試合がない日でも人々が多様なアクティビティを生み出す場所として設計まちとの一体化

スタジアム周辺には道路との間の壁や段差を少なくし、敷地内により自由に出入りできるよう計画特徴的な広場

ミュージアムやショップが地面から顔を出す折り紙状のランドスケープとなっており、まちとスタジアムがシームレスにつながる設計

これらの特徴は、スタジアムを「単にサッカークラブの所有する施設」ではなく、「バルセロナ市民に開かれたパブリック性の高い建物」として捉える視点から生まれています。

バルセロナのスマートシティとしてのポテンシャル

バルセロナ市は、スマートシティの先進都市として世界的に知られています

2014年に欧州委員会により「情報通信技術を活用してイノベーションを最も推進する都市(iCapital)」に選定

2000年頃からIoT技術を活用したスマートシティプロジェクトに取り組み

センサーシステムを活用した「Sentilo(センティーロ)」という統合システムで電気、水、ゴミ、治安、交通などの情報を一元管理

市民参加型のデジタルプラットフォーム「Decidim」を2016年から運用開始し、市民がオンライン上でまちづくりに関する市政プロセスに参加可能

産官学連携のエコシステムが持続可能な成長を支え、i2cat財団やテック・バルセロナなどの非営利研究機関が研究成果を社会に還元

バルセロナの取り組みの特徴は、テクノロジーの活用自体が目的ではなく、「市民の生活の質を向上させる」ことを最終目標としている点です。

清水エスパルスの新スタジアム構想への示唆

バルセロナの事例から、清水エスパルスの新スタジアム構想に対して以下の示唆が得られます。新スタジアムは「サッカーのまち清水」のシンボルとなり、地域全体の持続可能な発展に寄与することが期待されています。

スタジアムのパブリック性

スタジアムをサッカーの試合だけでなく、日常的に市民が集い、活動できる場所として設計することで、年間20試合程度の開催による採算性の課題を克服できる可能性があるまちとの一体化

カンプ・ノウのように、スタジアムとまちがシームレスにつながるデザインを採用することで、スタジアムを中心とした面的な整備が実現しやすくなるスマートテクノロジーの活用

バルセロナのように、スタジアムとその周辺地域にセンサーやIoT技術を導入し、エネルギー効率化や交通渋滞緩和などの課題解決に活用することが考えられる市民参加型のプロセス

バルセロナの「Decidim」のような市民参加型のデジタルプラットフォームを活用し、スタジアム構想に市民の声を反映させることで、より地域に根ざした施設となる可能性がある産官学連携

バルセロナのエコシステムを参考に、静岡市、ENEOS、地元大学、研究機関などが連携した持続可能なスタジアム運営モデルを構築することが重要

清水エスパルスの新スタジアム構想は、単なるスポーツ施設の更新ではなく、バルセロナのカンプ・ノウやスマートシティの事例に学びながら、地域全体の持続可能な発展を見据えた総合的なまちづくりプロジェクトとして進化させることが期待されます。

まとめ

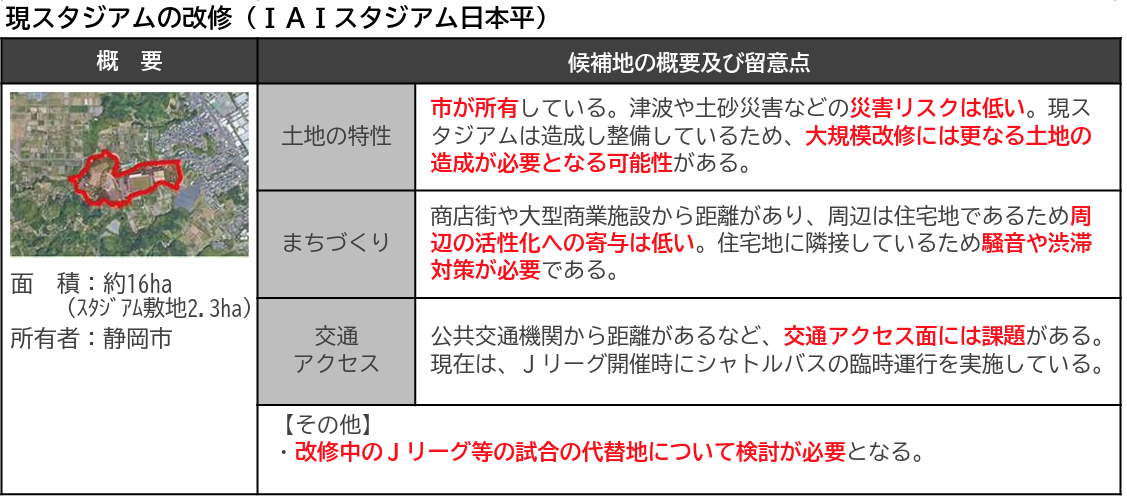

清水エスパルスの新スタジアム構想は、単なるスポーツ施設の更新にとどまらず、地域全体の持続可能な発展を見据えた総合的なまちづくりプロジェクトとして位置づけられています。1991年に開場し、1995年に拡張された現在のIAIスタジアム日本平は、完成から30年以上が経過し、屋根のカバー率不足、トイレ設備の老朽化、そして何より郊外立地による交通アクセスの問題を抱えています。

2022年に設置された「静岡市サッカースタジアムを活かしたまちづくり検討委員会」では、ENEOS清水製油所跡地(JR清水駅東)での新築か、現スタジアムの全面改築かの2案に絞られ検討が進められてきました。特に清水駅前のENEOS跡地は、収容人数2万5千人超、事業費200億円、2026年頃の完成を目指す構想が具体化しつつあります。

しかし、地権者との調整難航や財政負担、土地所有権、採算性などの課題は依然として残されています。それでもなお、「サッカーのまち清水」のシンボルとして、また「スタジアムを中心とした街づくり」という視点は、将来の清水地区の発展に大きな可能性をもたらすものと期待されています。

今後は、市民との対話を継続しながら、官民連携による創造的な解決策を模索することで、サポーターの期待に応えるだけでなく、地域全体の魅力向上につながるスタジアム構想の実現が望まれます。バルセロナのカンプ・ノウのように、スタジアムを中心とした持続可能なまちづくりの成功モデルを目指し、清水エスパルスと静岡市が一体となって取り組むことが重要です。

この記事は主に以下のニュース記事を参考に作成

2025年3月1日のWasabee Mediaの「清水エスパルス“新スタジアム構想”難航 静岡市長「地権者との調整がなかなかつかない…」」という記事15

2025年2月28日のFNNプライムオンラインの「どうなる?清水エスパルスの”新スタジアム” 製油所跡地が最有力候補地も「地権者との調整がつかない」」という記事36

2025年2月14日の静岡ライフの「なぜサポーターから落胆の声? エスパルス本拠地のビジョン改修へ 静岡市が1億3000万円計上」という記事4

さかとりの「2025年以降に完成する日本のスタジアム」という記事2

公民ニュースの「どうなってるの?エスパルスの新スタジアム計画「地権者との調整がつかないので…」と静岡市長」という記事7

これらの記事から、清水エスパルスの新スタジアム構想の現状、課題、サポーターの声、静岡市の対応などについての情報を収集し、まとめました