JR四国の危機と挑戦:新型コロナウイルス感染症の影響下での経営戦略

2020年3月30日、JR四国の社長は記者会見で、会社設立以来の「最大の危機的状況」に直面していると明かしました。これは、国内鉄道業界において注目すべき発言であり、特に、民営化以降経営難に直面している「三島会社」(JR北海道、四国、九州)にとっては重要な意味を持ちます。

JR九州は不動産事業の成功で再建を遂げ、JR北海道は脱線事故の連続で経営困難に陥りました。そして、JR四国は2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、さらなる試練に直面しています。

現状の分析

輸送人員の動向

JR四国全線の輸送人員(2月)は、前年同月比0.9%の減少

JR瀬戸大橋線の輸送人員(3月)は、前年同月比47.1%の大幅減少。

引用:四国における運輸の動き 令和2年4月報(四国運輸局)

JR四国の2020年2月の輸送人員は前年同月比0.9%減とわずかな減少に留まりましたが、3月には瀬戸大橋線で前年同月比47.1%の大幅減少を記録しました。瀬戸大橋線は本州と四国を結ぶ主要路線であり、快速マリンライナー、特急南風、特急しおかぜなど利用者数の多い列車が運行されています。

瀬戸大橋線は本州と四国を結ぶ、いわゆる「ドル箱路線」です。快速マリンライナー(岡山〜高松)、特急南風(岡山〜高知)、特急しおかぜ(岡山〜松山)など、利用者の多い列車が運行されています。

筆者が四国を訪問する際には毎度瀬戸大橋線を利用していますが、特急・快速ともに利用率はかなり高い印象を受けました。その瀬戸大橋線がほぼ半減するというのはにわかに信じられない事態です。

さらに驚く数字も発表されました。JR四国が5月26日にリリースした情報によると、今年5月1日から6日までのGW期間中、瀬戸大橋線の1日あたりの利用者数は前年比8%でした。92%減です。

(出典:新型コロナウイルス感染症による影響と対応について 5 月 26 日時点)

(高知と岡山を結ぶ特急南風。丸亀駅にて筆者撮影。)

経営上の課題

経営数字を見てみましょう。5月8日に発表された20年3月期決算では、JR四国の2020年3月期の決算は営業損益120億円の赤字を報告しました。営業収益はわずかにマイナス2%でしたが、2021年度のスタートは厳しいものとなっています。

これまでの取組

JR四国はこれまで観光列車の運行、コスト削減、特急列車の高頻度化、高速化のための設備投資、マンション・ホテル・再開発事業など、様々な取り組みを実施してきました。特に有名なのは、四国を代表するアンパンマン列車です。

- 観光列車の運行

- コスト削減

- 特急列車の高頻度化

- 高速化への設備投資

- マンション・ホテル・再開発事業

四国といえば、アンパンマン列車。車内もアンパンマン一色です。(高松駅にて筆者撮影)

競合要素としてのバス事業

JR四国グループには、JR四国バスが含まれており、一部の区間で鉄道事業とバス事業が競合しています。直通の特急列車が運転されていない松山―高知線、徳島―高知線は鉄道を補完する役割があります。

一方で松山・高知―岡山線などは特急南風・しおかぜと競合しています。もちろんグループ全体で見ればバス事業も売上の1つとなっていますが、鉄道事業と競業になっているのは否めません。

さらに、関西圏への輸送では、明石海峡大橋経由の高速バスが強力な競争相手となっています。

徳島(高松エリアも含む)から関西圏の輸送においては、明石海峡大橋経由の高速バスが15分ごとに運行されるなど、地理的な理由から鉄道輸送は歯が立ちません。徳島から瀬戸大橋・岡山経由で関西へ出る、という利用方法は皆無といっていいでしょう。

解決への道

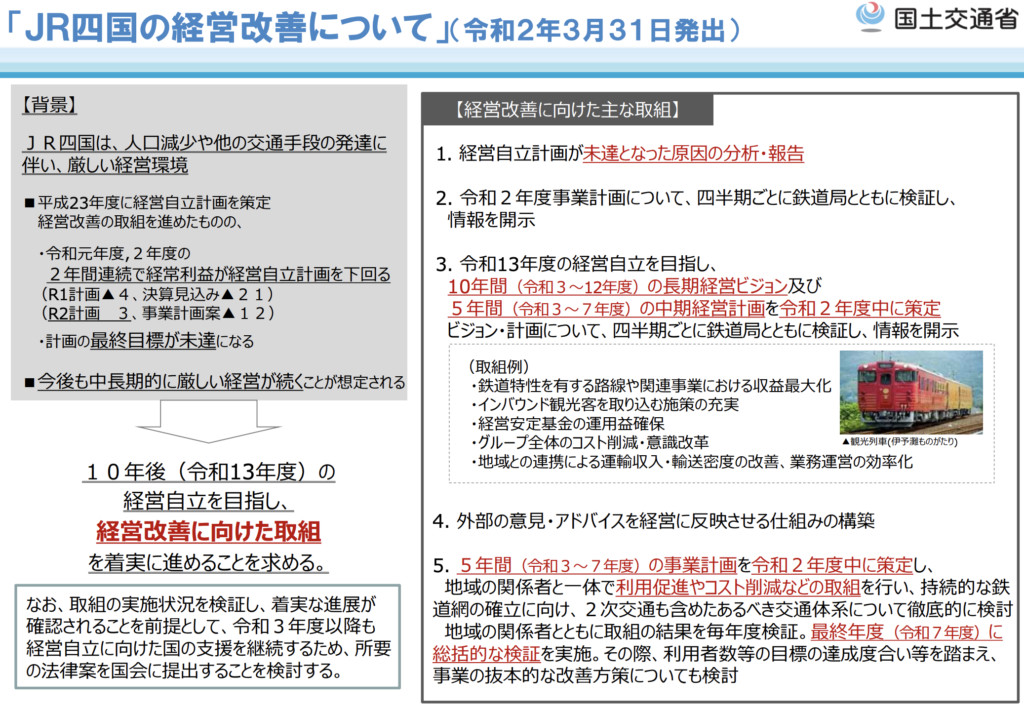

国土交通省は「JR四国の経営改善について」という文書で、鉄道特性を有する路線の収益最大化、インバウンド観光客の取り込み、経営安定基金の運用、コスト削減や意識改革、地域との連携強化などの方策を提示しました。しかし、これらの施策は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている現状では実現が難しいとも考えられます。

〇鉄道特性を有する路線及び関連事業における収益の最大化

○観光列車などインバウンド観光客を取り込むための施策の充実

○経営安定基金の運用方針の不断の見直しを通じた運用益確保

○JR 四国グループ全体を挙げてのコスト削減や意識改革

○地域の関係者との十分な連携による運輸収入・輸送密度の改善及び業務運営の一層の効率化

出典:JR四国の経営改善について(国土交通省:国鉄事第459号)

このような取組例が示されているものの、JR四国が実際に取り組むことができ、効果が上がる施策があるのでしょうか?筆者としては、正直「どれも厳しい」のではと感じています。

観光列車などインバウンド観光客を取り込むための施策の充実

国内の移動ですら制限や自粛が掛かっている状況でこれは不可能に近いかもしれません。JR四国はこれまでにいくつもの観光列車をプロデュースし、運行してきました。しかし車両の改造費や広報費が現状で捻出できるでしょうか。辛うじて、アンパンマン列車を優先的に特急列車に充当するとか、既存の観光列車(伊予灘ものがたり等)が運行再開できる状況を待つ、というぐらいでしょう。

JR四国グループ全体を挙げてのコスト削減や意識改革

これについても、「やれることはやってきたのでは?」というのが率直な感想です。

例えば2010年の高速道路1000円化のときには、年間5000万円の経費削減を目的とし29駅を無人化。総駅数の80%を無人化するなど、非常に思い切った施策を打ってきました。(出典:JR四国、29駅を無人化 経費削減で19年ぶり:日本経済新聞2010年6月22日付)

列車のワンマン化、車掌の契約社員化、無人駅のトイレ閉鎖や券売機の廃止などもそうです。

また利用減少に伴う特急列車の減便も行っていますが、人件費や修繕費などの固定費がかさむ鉄道事業者にとって、コストを大幅に抑制する効果的な手段ではありません。

JR四国ではワンマン化を進めてきた。(観音寺駅にて筆者撮影)

JR四国ではワンマン化を進めてきた。(観音寺駅にて筆者撮影)

まとめ

今回はJRが経営危機に立っているということで大きく報道され、世間の注目を集めました。しかし、JR四国に限らず交通事業者の置かれている状況は以前厳しいものです。倒産や廃業、そこまで行かずとも赤字路線の廃止に乗り出さざるを得ません。今の状況で何が必要なのでしょうか。

施策1

このコロナ禍による苦境を乗り切るには、政府からの迅速な資金援助が必要になるかもしれません。緊急事態宣言が全国的に解除されたとはいえ、第2波も危惧されている状況で公共交通への需要は激減しています。いつ持ち直すのかわからない運輸収入は当てにできず、人件費や固定費を払い続けるのは「もう限界」と感じている事業者もいます。賃金や損失相当分の補償は最低限必要です。

施策2

安全に公共交通を利用する方法について、国民の理解を得られるよう発信することが必要です。6月に入って通常勤務に戻る企業もあり、朝夕の通勤需要が持ち直している状況もあるようです。しかし「STAY HOME」が叫ばれ、感染リスクへの警戒から公共交通の利用を控える傾向は変わっていません。安全な公共交通の利用方法を、国・政府が主導して発信していく必要があります。

施策3

採算が合わない鉄道などの交通機関をディスラプトする可能性のある「空飛ぶ車」等の導入に向けていち早くスタートアップとの協業を目指すのも一つかもしれません。資金はなくとも、実証フィールドとして既存のアセットを提供し、いち早く次世代の交通を担うテクノロジーを積極的に導入していく必要があると思います。国内外で以下のような事例があります。

・海外の事例

有名なところでは、ドイツのVolocopter(ボロコプター)があります。タクシーのような新しい空飛ぶ乗り物とサービスの開発を行っており、2020年2月には940万ドル(約10億円)の投資を獲得しています。さらには、既存のヘリコプターを使って大金を支払えるごく限られた人向けに空飛ぶタクシーサービスを展開するBlade(ブレード)やSkyryse(スカイライズ)の他にも、Kitty Hawk(キティーホーク)、eHang(イーハング)、Joby(ジョビー)、Uber(ウーバー)など多くのスタートアップがこの分野に参入しています。(出典:TechCrunch 電動航空タクシーのLiliumがBaille Giffordから38億円を調達、評価額が1000億円超に)

・国内事例1

徳島を拠点とする電脳交通は、配車手配やコールセンター業務といったタクシー会社のバックオフィスのクラウドシステムを開発・提供する、2015年12月設立のスタートアップ企業です。2020年1月に第三者割当増資による2.2億円の資金調達を実施しています。引受先は既存株主である、JapanTaxi、NTTドコモ・ベンチャーズ、JR西日本イノベーションズ、ブロードバンドタワー、個人投資家などです。

また同社代表の近藤洋祐氏は、祖父から受け継いだ地元のタクシー会社である吉野川タクシーの代表取締役でもあり、自らもタクシードライバーの経験がある人物。

・国内事例2

2019年2月にはJR西日本、日本交通、篠山市(現・丹波篠山市)と連携し観光客向けタクシー乗り放題サービス、2019年3月にはNTTドコモと山口市阿東地域を運行エリアとするタクシー事業者2社と連携した公共タクシー運行といった実証実験を進めている。また、同社のタクシー配車システムは2019年12月時点で、全国18都道府県、約3000台のタクシー車両に搭載されているという。(出典:TechCrunch 徳島拠点の電脳交通がJapanTaxiやドコモ・JR西のCVCなどから2.2億円調達、タクシーを軸に交通空白地帯の解消目指す)

このように、業界特有のペインを効率化するようなサービスを先陣を切って打ち出していくことが生き残りのカギかもしれません。

さて、JR四国はウィズコロナ・アフターコロナによる交通崩壊の危機を阻止できるのでしょうか。今後に注目です。

今後の展望

JR四国の今後の戦略は、コスト削減やサービス改善、ローカル線の再構築などを含め、より総合的なアプローチが求められています。2020年10月に施行される「再構築協議会」制度により、地域公共交通の最適な在り方について議論が進められることが期待されます。

JR四国の危機は、地域経済や公共交通の将来にとって重要な意味を持ちます。厳しい状況の中、革新的な取り組みによって、今後の再建に向けた道筋を探る必要があります。